Аконкагуа(6962) - Страница 40

Удивительное рядом, хотите верьте, хотите проверьте

Эверест.

Тайна Мэллори, важный шаг к разгадке: медальон с портретом жены Мэллори был найден еще в 1975 году. Крымские экстрасенсы определили зловещую тайну Аконкагуа и отвели землетрясение от родного полуострова. Рекорды ставят 90-летние. В 2010 ...

Тайна Мэллори, важный шаг к разгадке: медальон с портретом жены Мэллори был найден еще в 1975 году. Крымские экстрасенсы определили зловещую тайну Аконкагуа и отвели землетрясение от родного полуострова. Рекорды ставят 90-летние. В 2010 году на пике Победы ожидалось введение лимита 2000 восходителей в день. Французский ски-альпинист за сутки поднялся более чем на 18 километров.

Зловещая тайна Аконкагуа и загадочная роль скворечника ….

" Был такой журнал «Чудеса и приключения». Так вот, в этом журнале № 1 за 1995 год на странице 26 было напечатано следующее – в Андах есть гора Анконкагуа. Альпинисты, не доходя до вершины, получают сердечные приступы. Трое американских спортсменов после восхождения заболели и стали инвалидами.

Мой друг, главный редактор этого журнала Смирнов Герман Владимирович, попросил меня исследовать это явление. И оказалось, что гора Анконкагуа, как и многие пики гор, является излучателем собранной лишней отрицательной (гравитационной) энергии – грубых логик частиц для возвращения по специальному каналу в лаборатории на Большую и Малую Медведицы. Так как эти так называемые звезды излучают гравитационные потоки в нашем мироздании «Бавиэпли».

Направляющий преобразователь на горе Анконкагуа называется «Винтранс», где слово «Вин» обозначает название грубых логик частиц невидимой нами материи. Интересно, скворечник здесь не причем ?.

И именно во время подачи черной – отрицательной энергии для поддержания в порядке хозяйства Мироздания во всех религиях объявляются посты. И именно в это время нельзя зачинать детей, так как могут родиться Дауны или дети с другими отклонениями. (Смотри мою книгу «Ближе к истине (Великие и малые тайны Мироздания)» Москва 1997 год.

Теперь Земля не успевает перерабатывать отрицательную биоэнергетику. И в первую очередь благодаря американцам мы тонем в этой ситуации. И спастись мы можем только сами, не выделяя отрицательную энергетику, как на Землю, так и между собой!

Кроме этого, для обслуживания Земли в неё смонтированы 12 атомных реакторов. Один из них главный, диаметром 46 километров и высотой 18 км. А ось Земли из вечного, не стареющего материала, 38 километров. Опирается она на упорно-опорный подшипник из грубых логик-частиц… Интересно, причем здесь скворешник ?

Все это защищено магмой и должно работать спокойно. А мы своим хамским поведением к Земле и друг к другу сдвинули ось более чем на 10 сантиметров. И поскольку главный реактор набирает обороты, на Земле будет потепление. А это значит, что поднимется уровень воды в Мировом океане"…

Почитайте и о спасении Крыма экстрасенсами...

http://sevastopol.su/author_page.php?id=27662&parent=351

Автор: Станислав СЕМЕНОВ, академик Международной Академии энергоинформацнонных наук и Российской Академии естественных наук., ведущий парапсихолог Украины, психолог, журналист, писатель, лауреат международной премии имени академика Вернадского.

Коммунистическое будущее уже в прошлом…

В начале 1960 года «Комсомольская Правда» выпустила номер за 1 января 2010 года. Небольшой такой, скромный. Из пары десятков материалов, один, очень короткий посвящен альпинизму. По нему можно понять, что отношение к нашему виду спорта было иным. К сожалению, с годами оно ухудшалось и продолжает ухудшаться.

Сенсационная находка, что с ней делать ?

Как оказалось, в течение длительного времени, в доме Эдмунда Хиллари хранилась уникальная вещь, важнейшее свидетельство в споре, был ли Мэллори в 1924 году на вершине Эвереста.

Недавно корреспондент французского интернет-портала kairn.com брал интервью у Лиз Хоули в Катманду. В ее доме. Он обратил внимание на старую фотографию на полке, и спросил хозяйку – не она ли это в молодости. В ответ, мисс Хоули неожиданно смутилась, сказала, что эта фотография не имеет к делу отношения и поспешила ее убрать. Однако весь оставшийся разговор был скомкан. Через несколько дней Хоули перезвонила и сделала сенсационное признание: это фотография Ruth Turner, жены Джорджа Мэллори. И ее передали американке после смерти Эдмунда Хиллари, у которого она долгое время хранилась.

Напомним, что тело Мэллори, исчезнувшего во время попытки восхождения на Эверест 8 июня 1924 года, было обнаружено 1 мая 1999 года. В карманах его пиджака было обнаружено большое количество разнообразных предметов, причем практически всё лежало в относительном порядке. Не было только обнаружено фотографии его жены Рут, а ведь именно ее английский альпинист собирался оставить на вершине. Фотография была обнаружена китайской экспедицией в 1975 году. И по каким-то причинам, в конце семидесятых послана Эдмунду Хиллари. Нет информации, почему сам восходитель на Эверест не обнародовал эту находку при жизни, а лишь написал – передал мисс Хоули. В каком месте точно подобрана была эта фотография, остается не до конца ясно. Хиллари подписал только то, что фотография подобрана ниже вершины на северном склоне.

Французы попытались связаться с китайскими участниками экспедиции 1975 года и первая информация их поставила в тупик. Из Лхасы им сообщили, что знают о фотографии и она была найдена в районе верхнего лагеря, на высоте 8300 метров. И тут же получили из другого источника опровержение. Сообщили, что фотографию нашла тибетская альпинистка Фантонг на скалах в 50 метрах по высоте ниже вершины 27 мая 1975 года. Что-то похожее уже было с китайцами, они путаются сами и путают других.

Никогда ранее об этой фотографии китайцы не упоминали.

Оригинал публикации на сайте kairn.com, 01.04. 2011 г

http://www.kairn.com/news_montagne-74926.html

Самая пожилая марафонка в мире – американская альпинистка Глэдис Беррилл

92-летняя Глэдис Берилл, которая живет на пенсии на Гавайах побила мировой рекорд . Ей удалось пробежать марафон за 9 часов 53 минут. Американка впервые начала участвовать в марафонах в возрасте 86 лет после того, как ей понравилось ходить на долгие дистанции – вплоть до 72 километров в неделю. Берилл заявила, что преодолеть марафон помогло то, что она практически всю жизнь занимается спортом и активными видами деятельности. Она была альпинисткой, пилотом, путешествовала по пустыне и профессионально занималась катанием верхом, прежде чем пробежала свой первый марафон в 2004 году.

У мужчин Грек Димитрион Йорданидис в 1976-м участвовал в марафонском забеге в Афинах в 98 лет, закончил дистанцию за 7 ч. 33 минут.

И, наконец, вообще без шуток и иронии – настоящий и очень серьезный рекорд

** Француз Флоран Перье остается на данный момент самым титулованным ски-альпинистом мира, в общей сложности он 11 раз выигрывал чемпионаты Мира и Европы. 25 -26 марта на трассе вертикальной гонки в Ареше он установил новый мировой рекорд по набору высоты гомо сапиенсом за сутки без помощи механических средств. Отныне он равен 18260 метров.

Таким образом, 38-летний спортсмен отметил свой уход из большого спорта. Флоран неплохо пробежал многодневку Пьера Мента. И на волне хорошей формы решился на установление эталонного рекорда на отлично знакомой трассе. Ему помогала небольшая компания друзей. По общему мнению, рекорд получился достойным и побить его сможет только суперспортсмен, в нужном месте и в оптимальное время.

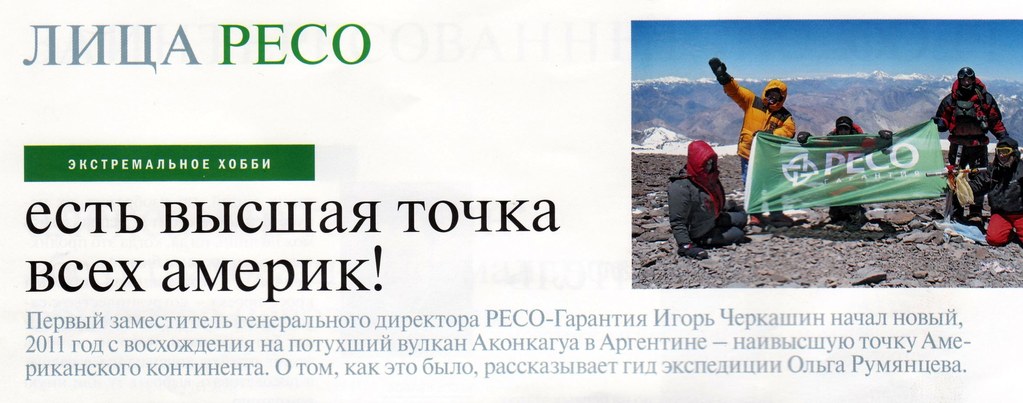

Есть высшая точка всех америк

Аконкагуа.

Первый заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия Игорь Черкашин начал новый 2011 год с восхождения на вершину Аконкагуа в Аргентине - наивычшую точку двух американских континентов. Корпоративная газета группы компаний РЕСО ...

Первый заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия Игорь Черкашин начал новый 2011 год с восхождения на вершину Аконкагуа в Аргентине - наивычшую точку двух американских континентов. Корпоративная газета группы компаний РЕСО опубликовала материал, на основании публикаций в Живом Журнале гида экспедиции Ольги Румянцевой.

КРАСНЫЕ ГОРЫ, КРАСНОЕ ВИНО. СКОЛЬКО НИ ВОЗЬМИ - БЕГАТЬ ВСЕ ОДНО...

3 января слегка помятые, мы выгрузи¬лись в Буэнос-Айресе. Оттуда короткий перелет в столицу виноделия Мендосу (6962 м).

Первый ужин с дегустацией вин. Впо¬следствии традиция дегустации про¬длилась практически до вершины. Наш местный гид Мара сначала была в шоке, потом требовала новую печень, потом на вопрос местных продавцов счастья: «Сколько нести бутылок — три или че¬тыре?», только махала рукой и говорила: «Неси пять, все равно еще бегать при¬дется».

Первая ночь в походных условиях про¬шла относительно спокойно. Насколько она может быть спокойной, когда в па¬латке живет 14 человек. Перед акклиматизационным выходом под Южную стену Аконкагуа серьезная процедура — прохождение медосмотра. Все немного нервничали: кто его знает, что покажут эти приборы? Ну а я порадовала Мару, сообщив, что у нас праздник — Рождество. Сначала она не поверила. А потом ужаснулась, поняв, что эти русские сегодня опять будут пить вино. Кажется, именно тог¬да она произнесла ту самую фразу про бутылки, после которой стало понятно, что это наш человек.

ПЛАСА ДЕ МУЛАС

Врачебный контроль все успешно про¬шли. Рождество справили. Вещи пере¬паковали. И пошли в базовый лагерь Пласаде Мулас.

Переход занимает где-то восемь часов. Если сильно не торопиться. А мы никуда и не торопились. Посреди дороги доста¬ли припасенную бутылку вина. Глядя на Мару, было понятно, что мы открываем новые горизонты в ее представлении о горовосхождении.

Пласа де Мулас — это небольшой горо¬док на краю земли. Сюда приходят мулы с грузами. Прилетают маленькие верто¬летики. На отшибе стоит единственная гостиница, а в ней замечательная столо¬вая, увешанная флагами прошлых экс¬педиций. И палатки, палатки. Ресторанчики, интернет-кафе, душ, жестяные, продуваемые насквозь ка¬бинки туалетов. Сначала они кажутся ужасными, но после выхода в верхние лагеря — пределом совершенства и ком¬форта.

И самая высокогорная в мире арт-галерея с ее владельцем — художником Мигелем. Рядом с галереей указатель. Чего там только нет — я с радостью об¬наружила Камчатку, Пятигорск и даже что-то подмосковное.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Настало время идти наверх акклимати¬зироваться. Сначала в лагерь Канада на 4850 м и на следующий день в Нидо де Кондорес (5500 м) — «гнездо кондоров». Вот кондорам, может, здесь и ничего. А вот людям... Самая большая пробле¬ма— в туалет сходить. Мало того что камушек, за которым бы укрыться, тут фиг найдешь. Ну найдешь ты этот каму¬шек — а как набраться мужества и снять кучу теплых штанов, когда ветер такой леденюшийи пурга... Наутро народ какой-то вялый. Есть осо¬бо не хотят. «Витя, а что с Саней?» — «Да фи го во с ним, кровью кашляет». Судя по всему, отеклегких. Скорее вниз. Внизу Сане дали кислородом подышать. Да, жидкость в легких. Отдали его нам под честное слово, что он спиртного пить не будет. Потом Саня улетел. Вот так закончился наш акклиматиза¬ционный выход. И мы пошли празд¬новать его окончание, устроив «рашн пати», на которой было выпито 11, что ли, бутылок вина и спето немеренное количество песен.

А со следующего дня началось великое ожидание... На много дней вперед прог¬ноз предсказывал ветер до 100 км/ч. 17 числа было небольшое ослабление, а с 18-го ветер снова усиливался. Три раза в день мы ходили смотреть про¬гноз. Он не изменился... Но деваться было некуда. 15 числа был назначен вы¬ход на Нидо де Кондорес.

НА НИДО

Подъем на 5500 м занял гораздо мень¬ше времени, чем в первый раз, и дался гораздо легче. На Нидо было, мягко говоря, ветрено. Палатку приходилось ставить вчетвером. Пик ветра ожидался завтра утром.

Прогноз не обманул. В пурге я бродила от палатки к палатке и, перекрикивая ветер, объясняла, что надо делать, если палатку порвет.

Моя собственная палатка немилосердно гнулась под напором ветра, стойки тре¬щали. Я посидела немного, подержала палатку, потом уснула. Ночью я просну¬лась от того, что палатка лежала у меня на лице. Игорь Черкашин потом сказал, что тоже держал палатку с 6 до 8 утра, когда был пик ветра. Следующий день прошел незаметно. В 18 часов всем было объявлено, что в полночь мы выходим.

ВОСХОЖДЕНИЕ

Темнота. Холод. Часть группы уже давно не видно. Народ околевает от ветра. Чуть передохнули — ага, передохнешь на вет¬ру— идем дальше. «Мы что, поворачива¬ем назад?!» — чей-то панический вопль из темноты.

Витя принимает решение: «Кто хочет вниз, собирается и идет с Марсело. Все остальные надевают кошки». Трое ухо¬дят вниз.

Все растянулись, идут в своем темпе. И вот... Вершина? Вершина! Кто-то па¬дает без сил, кто-то деловито начинает бродить и фотографировать. Игорь Черкашин, конечно же, с РЕСО-вским флагом. Ну он такой большой, что и мы для массовки пригодились.

Вот он, крест на вершине, вид на за¬снеженный гребень, который я видела сотни раз на фотографиях. Пора вниз поскорее.

Спуск был мучительно медленным. Вода уже давно закончилось. Очень хотелось пить. Я успокаивала себя надеждой, что сейчас придем, чаю попьем. Что все ос¬тальные уже спустились. Встретят, такие радостные...

Но в лагере почти никого. На склоне вид¬нелись то ли точки, то ли люди. Они то ли шли, то ли сидели... А до темноты не так уж много времени. А если там что-то с кем-то? К счастью, все самостоятель¬но оказались в лагере. Падая, шатаясь, слабо реагируя на внешние воздействия, они добредали до палаток и там исчеза¬ли. Прошли почти сутки с момента на¬чала восхождения.

А В ФИНАЛЕ МОЙ ПУТЬ СТАЛ ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСОЙ...

С трудом сняла ботинки, носки и уста¬вилась на абсолютно белые пальцы. Они ничего не чувствовали и были похожи на деревяшки.

Идем сдаваться врачам. У них полный аншлаг. Спрашивают Мару: «Ты что, вообще, это что такое?» А она: «Я им го¬ворила, что холодно, а они: мы русские, нам все равно...»

Всех обработали. Приходящие к врачу на медосмотр перед выходом на Нидо люди как-то нехорошо косились в сторону на¬шей компании и, кажется, начинали сом¬неваться, стоит ли им идти туда. Выгляде¬ли мы, наверное, и вправду не очень.

В гостинице первым делом, естественно, в туалет. Цивилизация! Атам — зеркало... Да... Щека почти вся приятного темно-коричневого цвета. Нос тоже. И я еще удивлялась, что люди на меня так стран¬но смотрят...

Разговорились с америкосом, бродив¬шим в этот поздний час по холлу отеля. Он был такой чистенький, а мы такие обветренные, обмороженные, взлохма¬ченные, грязные... Мы рассказали, как сходили на вершину. Он рассказал, что в эти же дни они стояли на Нидо, потом на Колере и свалили вниз. И, может, где-то очень глубоко в душе он нам чуть-чуть и позавидовал, но вообще весь его вид говорил, что, наверное, все-таки лучше быть здоровым и без вершины, чем вот так... И в какой-то момент мне подума¬лось, что, может, он и прав. Но это был такой очень ма-а-а-аленький моментишко. ¦

*******

Аконкагуа - четвертая моя вершина из семи высочайших вершин континентов. Восемь лет назад, совершив свое первое восхожде¬ние на Килиманджаро, я пообещал «Журналу РЕСО», что следующим станет поход на Мак-Кинли - высочайшую вершину Северной Америки. Я тогда только начинал заниматься альпинизмом и еще не знал, насколько слож¬ная эта гора.

С тех пор были уже Эльбрус в Европе, пик Костюшко в Австралии, и вот теперь Южная Америка. И это была, пожалуй, самая слож¬ная из всех моих вершин. У нас семь человек эвакуировали на вертолете - с обморожени¬ями, отеком легких, временной слепотой - из 14 участников экспедиции. Отдельный рес¬пект гидам, поскольку взошли мы именно благодаря им - при этом сами они пострада¬ли очень сильно: Ольга Румянцева сильно об¬морозила на вершине лицо и ноги, а первый гид Виктор Бобок вообще, как мы потом уз¬нали, шел практически больным. Кстати, этих людей многие РЕСОвцы знают по экспедиции на Арарат.

Был момент, когда на высоте 6200 м я по¬скользнулся, дернулся, на этой высоте уже появляются судороги, и начались боли в жи¬воте - растянул мышцы. И тут вижу, что огоньки тех, кто ушел выше, спускаются. «Как так? Почему? Куда они?» Несмотря на боли, усталость, мне было обидно осознавать, что, может быть, и мне придется спуститься, не до¬стигнув цели. Оказалось, что наверху просто невероятный ветер, может сдуть и всерьез обморозить... Часть группы решила спустить¬ся, но остальные - и я в том числе - все рав¬но отправились дальше. На высоте у нас всех начались галлюцинации, казалось, что вок¬руг нас разбросаны какие-то поношенные вещи, а мне почудилось (поскольку я ужасно хотел пить), что прямо на снегу лежат бутыл¬ки с водой, соком, чаем и рядом даже стоит продавец. Я даже подумал: «Вот аргентинцы дают, вот это бизнес!» Приближаясь к так ясно видимым напиткам, я понимал, что это про¬сто камни. Пить хотелось ужасно. У меня был особой литровый термос воды, однако он лопнул. Одежда сразу намокла, и мои това¬рищи смеялись, что у меня якобы из мягкого места свисают сосульки. Вранье: сосульки действительно росли, но из рюкзака!

Конечно же, я хотел поднять на Аконкагуа РЕСОвский флаг и заранее срежиссировал картину, которую запечатлеет мой фотоаппа¬рат: флаг РЕСО будут держать только клиен¬ты компании. И у меня это почти получилось! Почти, потому что двоих из тех, кого я запла¬нировал, на фото нет - один повернул назад, а другой на момент съемки еще не поднялся. Но все остальные - вполне наши люди: кро¬ме меня стоит с поднятой рукой Виктор Бо¬бок, он у нас индивидуальный клиент, Борис Павлов застрахован по корпоративной про¬грамме, так же как и Ольга Румянцева. А вот Александр Викторов напросился, утверждая, что он будущий клиент РЕСО. Зато особенно приятно, что Алексей Ваулин из Петербурга попросил отдельно сфотографировать его с флагом нашей компании, чтобы отправить фото своему страховому агенту.

На вершине я пробыл 20 ми¬нут, сделал фото и три звон¬ка - домой, Дмитрию Раковщику и Игорю Иванову. Несмотря на неимоверную усталость, обморожения, бы¬ло стойкое ощущение пол¬нейшей эйфории. И полней¬шего недоумения, когда уже внизу обычные туристы оза¬даченно спрашивали нас: «О, вы ходили высоко в го¬ры? Наверное, катались там на лыжах?» Объяснить им, что в горы идут не за этим, просто невозможно. Кстати, от обещания все-таки взойти на Мак-Кинли я не отказываюсь! ♦

ИГОРЬ ЧЕРКАШИН,

Первый заместитель

Генерального директора

Калейдоскоп новостей с семи вершин

Эверест.

Экс-звезда регби Ричард Паркс из Уэльса продолжает осуществление своего глобального путешествия, которое называется 737 Challenge. 16 марта он в компании с олимпийским чемпионом по гребле Скотт Уильямс и гидами поднялся на ...

Экс-звезда регби Ричард Паркс из Уэльса продолжает осуществление своего глобального путешествия, которое называется 737 Challenge. 16 марта он в компании с олимпийским чемпионом по гребле Скотт Уильямс и гидами поднялся на вершину Пирамиды Карстенз. Незабываемый трек по джунглям и на редкость тяжелые условия на горе. Столько снега редко можно видеть на этой вершине. Очередная цель этого тандема - Северный Полюс. Затем – Эверест. Так оказалось, что их группа пойдет на Северный Полюс параллельно экспедиции принца Гарри.

Команда российских горных туристов под руководством Константина Мержоева благоразумно отказалась от зимнего восхождения на Мак-Кинли. Первоначально такое восхождение было включено в план глобальной экспедиции "Огненное Кольцо Земли". Этот план включает в себя восхождения на вулканы и походы в течение 900 дней...

В конце марта группа совершила восхождение на вершину вулкана Бейкер, но это уже в материковой части США, в штате Вашингтон. И направляются дальше.....

Покорение вулкана Бейкер: хроника событий

Вечером 23 марта команда экспедиции «Огненное кольцо Земли» пересекла границу США и двинулась в сторону вулкана Бейкер, расположенного в штате Вашингтон в Каскадных горах. На следующий день, 24 марта, машина была оставлена, и участники начали восхождение.

Двигаясь пешком по заснеженной дороге вдоль ручья Glacier Creek, группа преодолела 25,5 километра и остановилась на ночёвку у его верховьев на высоте 1107 метров над уровнем моря. По мере подъёма погода начала ухудшаться, температура понизилась до нуля градусов и пошёл снег.

К утру 25 марта снег усилился, ветер наметал глубокие сугробы и команде пришлось идти, по пояс проваливаясь в них. Передвижение шло очень медленно, нужно было высоко поднимать колени, проминая снежный наст и утрамбовывая некую ступеньку. «Тропёжка» – именно так называется этот процесс – отнимает много сил. Тяжелее всего тому, кто идёт первым. Остальные стараются ступать по его следам, постепенно вытаптывая в снегу настоящую траншею.

Движение группы проходило в лесной зоне. Выйдя на ледник Coleman, названный так в честь англичанина Эдмонда Томаса Коулмана, впервые покорившего вулкан в 1868 году, участники экспедиции остановились на ночёвку, поставив палатки под скалами на высоте 2166 м над уровнем моря.

На следующий день, 26 марта, при температуре -8? С начался самый трудный, заключительный, этап восхождения. Подъём давался нелегко и проходил в сложнейших погодных условиях – при сильном тумане (видимость ухудшилась до 30 м), порывистом ветре скоростью 17 м/с, непрерывном снегопаде и при низкой температуре (-11?С).

Вершина вулкана Бейкер была достигнута в 15:12 по местному времени. Напомним, что её высота составляет 3976 метров над уровнем моря. По традиции, на вершине были подняты флаги Российской Федерации, Русского географического общества и самой экспедиции.

Запечатлев памятный момент, команда вернулась к базовому лагерю под скалами, откуда, восстановив свои силы, утром 27 марта начала спуск к машине. Вскоре снег сменился дождём, а температура стала плюсовой.

Успешно завершив своё первое задание, экспедиция продолжила путь к новым вершинам, двинувшись в сторону Сиэтла.

Текст: Ольга Царёва РГО

Эверест

Рекордсмен Эвереста в категории великовозрастность непалец Шерхан Бахадур недавно гостил в Малайзии в качестве официального представителя свой страны в рамках программы Год Туризма. Здесь он заявил, что намерен побить свой же рекорд и пойдет на Эверест еще раз. После того, как ему исполнится 80 лет. Кто должен это сделать.

Ломать стереотипы в альпинизме нужно уметь. В российском альпинизме специалистом по этой части служит питерец Валерий Шамало. Его прохождение "бутылки" на Шхаре - это уже слово, вписанное в историю альпинизма. Да и после этого сделано немало. И вот команда альпинистов из Санкт-Петербурга планирует доказать, что летний период на Эвересте - это вполне возможное для восхождений время.

Сообщение http://www.alpvostok.ru/

Весной и в начале лета 2011 года планируется экспедиция, называемая "Нупцзе-Эверест".

Экспедиция начнётся 26 апреля с вылета из Москвы и Санкт-Петербурга группы в составе 8 человек - Валерий Шамало (МСМК, организатор экспедиции), Коваль Виктор (КМС, также организатор экспедиции), Молодожён Владимир (МС), Чочиа Павел (МС), Гуков Александр (КМС) (вылетит 28.04), Рубцов Эдик (КМС), а также в трекинг до баз.лагеря и возможно на акклиматизационные выходы собираются Иванова-Ефимова Лиза и Волкова Лида.

Задачи экспедиции следующие :

1. Трекинг до пос.Горак-Шеп (ок.5120 м) и восхождения на Калапатар (ок. 5600 м) и возможно на какую-либо ещё невысокую вершину , фотосъёмки, возможно - создание фильма о районе и об экспедиции.

2. Восхождение на Нупцзе Гл. (7861 м) или на Нупцзе Зап. (7784 м) по одному или двум разным маршрутам с севера, с ледника Кхумбу.

3. Восхождение на Эверест в летний период.

4. В середине июня Валерий Шамало предполагает подойти под сев.стену Тенгкампоче и попробовать поискать пропавших осенью 2010г. Алексея Горбатенкова и Светлану Гуцало.

5. Главная задача - вернуться всем живыми, по возможности здоровыми.

Аконкагуа

Круглый стол по проблемам Аконкагуа состоялся по окончании сезона по инициативе сайта Мендоза он-лайн. Главным действующим лицом был Даниэль Гомес, возглавляющий местный национальный парк. Сообщество гидов представляли: от старшего поколения наш друг Лито Санчес, от младшего – Улисес Корвалан. А между руководством и работниками: спасатель и преподаватель спасработ Алехандро Рандис и директор школы гидов Марсело Акоста.

Даниэль Гомес (в жилетке) был в центре дискуссии

Лито Санчес - 56 восхождений на Аконкагуа, первый аргентинец на вершине восьмитысячника

Главное разногласие возникло по поводу стоимости пермита. Гиды убеждены, что высокая стоимость существенно снизила привлекательность Аконкагуа, особенно для хорошо подготовленных альпинистов. Непальские семитысячникизначительно дешевле Аконкагуа и уже не говорят о том, что после Килиманджаро нужно идти на Аконкагуа. Слишком большая разница по ценам. Гомес же заявил, что количество желающих взойти на высшую вершину Южной Америки больше, чем возможности их принять. И нужно только что-то придумать, чтобы равномернее распределить их по сезонам.

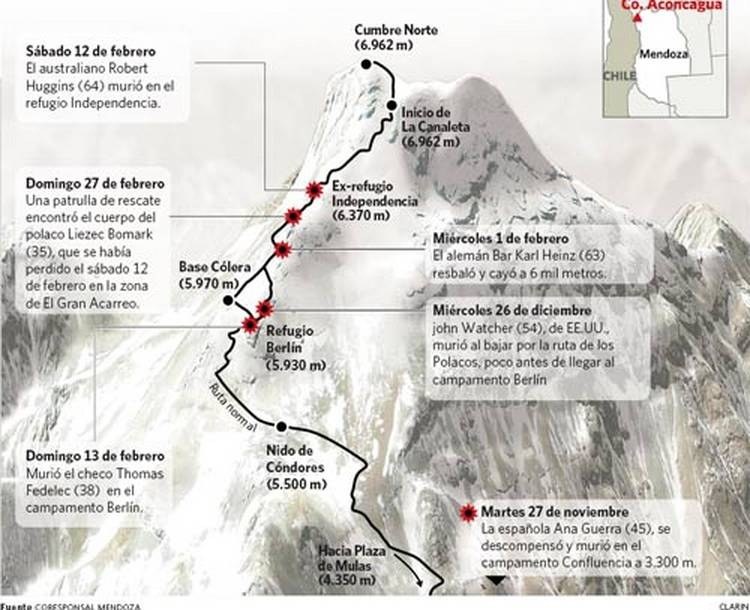

Никто не знает выхода, но все видят проблемы. Плохая погода в этом году была почти всё время. И многие выходили на восхождение несмотря на запреты. 6 человек погибло. И них только один в результате срыва и падения. Остальные умерли. Двое внезапно в лагерях на относительно небольшой высоте. А трое на спуске, не дойдя до лагерей. Всех присутствовавших на дискуссии волнует вопрос правильного освещения вопросов безопасности на горе.

Килиманджаро

Сезон дождей пришел на Килиманджаро. Апрель-май это самые влажные периоды в этом регионе. Это периоды раздолья для животных. Но человеку лучше в это время всё же быть в Крыму.

Всех приглашаем в чудесное африканское путешествие, но уже начиная с июня.

Вечер Клуба 7 Вершин - 23 марта, 20:00, приглашаем всех друзей !

Эверест.

Наконец, мы все собрались вместе. Главное, наш президент и лидер, Александр Абрамов будет доступен за несколько дней до вылета в Непал и Тибет. Потом Народный альпинист России Виктор Бобок, застать которого в Москве очень тяжело. Прямо с ...

Наконец, мы все собрались вместе. Главное, наш президент и лидер, Александр Абрамов будет доступен за несколько дней до вылета в Непал и Тибет. Потом Народный альпинист России Виктор Бобок, застать которого в Москве очень тяжело. Прямо с вечера, отправится он в очередной раз в любимую Африку, на любимую Килиманджаро. Кроме того, мы готовим в качестве сюрпризов, несколько интересных гостей. А так, в программе закуска, фуршет, эксклюзивная выпивка… И отчеты, среди которых самые громкие: восхождение на высший вулкан Антарктиды гору Сидлей (Абрамов), через джунгли к вершине Карстенз (Люда Коробешко), по ледникам Патагонии (Люба Иванова), жестокий сезон на Аконкагуа (Бобок)…. И планы, конечно, и, как обычно, розыгрыш призов,,,, и вручение дипломов, и неформальное общение с близкими друзьями… Словом, мероприятие, которое никак нельзя пропустить !

Американский полковник-психолог стал новым семивершинником

Винсон (4892м).

Отставной полковник американских Air Force Steve Giesecke (Стив Гезецке) завершил программу Семь вершин в начале этого года. Маунт Винсон, завершающая гора эпопеи показалась ему "самым спокойным местом на планете". Здесь восходителей ...

Отставной полковник американских Air Force Steve Giesecke (Стив Гезецке) завершил программу Семь вершин в начале этого года. Маунт Винсон, завершающая гора эпопеи показалась ему "самым спокойным местом на планете". Здесь восходителей окружала абсолютная тишина "было слышно шевеление собственных ресниц". Полковнику показалось, что снег и лед просто абсорбируют звуки и даже голос напарника по связке "вязнет" в абсолютной тишине ледового континента.

Большую часть своей службы полковник ВВС провел за столом, у компьютера. Дело в том, что по специальности он военный психолог и обеспечение морального здоровья летного состава было его профессиональной обязанностью. Сейчас Стив работает уже как гражданский специалист высокой квалификации. А так, Giesecke вырос в штате Вашингтон, который отличается едва ли не самой высокой аутдор культурой в Штатах. То есть, в походы он ходил детства. Правда, к альпинизму приобщился лишь в колледже, во время каникул в Швейцарии.

Его Семь вершин начались в 1989 году с восхождения на Мак-Кинли. Тогда индустрия коммерческого альпинизма только формировалась, и альпинисты полагались больше на свои силы. Пришлось несладко. В группе, которая шла параллельно, вообще произошел несчастный случай.

В это же время Стив прочитал книгу Дика Басса "Seven Summits" и у него эта идея глубоко запала в душу. Но вернутся к ней удалось лишь после выхода в отставку. Начал в 2007 году с Аконкагуа. В мае того же года он успешно штурмовал вершину Эвереста, которую достиг 27-го мая. На спуске под ним оборвался карниз и он упал на 6 метров в сторону Kangshung Face.

В 2008 году Гезецке сходил на Эльбрус и Килиманджаро. Следующее восхождение на Карстенз оставило противоречивые впечатления. Поход по тропе к подножью вершины – «это единственное в семи вершинах, что я ни за что не соглашусь повторить»…

И вот, наконец, в январе этого года удалось сходить на Винсон. Стив попал в число тех, кто был испытан на упорство и настойчивость двухнедельной задержкой, связанной с забастовками и беспорядками. Но он проявил военную стойкость и психологическую устойчивость, в условиях, когда большая часть его предполагаемых партнеров предпочла вернуть деньги И 27 января восхождение было совершено.

Приехав домой, Гезецке первым делом перечитал книгу “Семь вершин”, сравнивая свои впечатления с тем, что было 25-30 лет назад, когда рождалась эта программа.

"I think when you're climbing it's one of the ultimate expressions of freedom…" - Steve Giesecke.

Калейдоскоп семи вершин и, немного, семи марафонов

Эверест.

Ричард Паркс - бывший валлийский регбист, работающий по плану «Семь Вершин + Три Полюса за Семь месяцев – или 737 Challenge – 27 февраля поднялся на вершину Килиманджаро. «Это было сложнее, чем я ожидал» ...

Ричард Паркс - бывший валлийский регбист, работающий по плану «Семь Вершин + Три Полюса за Семь месяцев – или 737 Challenge – 27 февраля поднялся на вершину Килиманджаро. «Это было сложнее, чем я ожидал» - заявил восходитель, спустившись вниз. Никак не думал он, что почти на экваторе его будет ждать температура – 19. Столько его термометр зафиксировал на вершине… К тому же Паркс шел в группе, в которой для некоторых участников высочайшая вершина Африки была на грани их физических возможностей...

Теперь валлийский экс-регбист отправляется в Папуа Новую Гвинею, на Карстенз. Его партнером на восхождении будет двукратный олимпийский чемпион по гребле Стив Уильямс. А завершать программу думает в июле, на Эльбрусе. Его партнером должен быть Сэр Ранульф Файнс (на фото они вместе).

«Марафон Килиманджаро» в очередной раз прошел в окрестностях города Моши.

Участники забегов пробегали вверх по склонам Килиманджаро вплоть до ворот национального парка в местечке Мвеко.

Местные спортсмены старались изо всех сил, но как обычно уступили первые позиции соседям из Кении. Главный приз взял кениец Кипкембол Кипсанг, финишировавший со временем 2:17:08. Вторые места и у мужчин и у женщин досталось танзанийцам.

Марафон Килиманджаро проводился в 9-й раз. Подобный марафон проводится в районе Эвереста, недавно мы писали о забеге от океанского побережья до вершины Косцюшко. Есть марафонский забег в Антарктиде, есть забег на Эльбрус. Так что постепенно складывается коллекция марафонских забегов имени Семи вершин.

Ветеран войны в Афганистане 22-летний Пол Джекобс поднялся на вершину Килиманджаро вместе со своим 49-летним отцом. Два года назад стрелок английской армии в результате взрыва фугаса смонтированного бойцами талибана, лишился зрения. Раненный и контуженный, он, тем не менее, сумел оказать помощь своим товарищам и спас их жизни. За что получил высокую награду the George Cross.

На вершину Пол взобрался на вершину на четвереньках, было очень тяжело, но он отказался на этом участке от помощи гидов.

В процессе подготовки проекта Джекобс собрал £8,000 пожертвований, которые пойдут в лечебные учреждения. Планы у Пола, который, кстати, недавно женился, очень серьезные. В частности, он намерен стать первым слепым, переплывшим пролив Ламанш, а также прыгнут с парашютом на Северный Полюс.

Возвращение из ада.

Артур Тестов и Кристин Ферре спустились в базовый лагерь под склонами Мак-Кинли. А если точнее, к месту посадки самолетов. Неделя, проведенная в верхней части маршрута прошла при постоянно ужасной погоде. Так что и на этот раз силы природы оказались сильнее отважных альпинистов. Как только позволит погода, смолет вывезет Артура и Кристин на "большую землю"...

Крина Коко Попеску вернулась домой из длительного заокеанского путешествия. После месяца, проведенного на Антарктиде в составе групп Клуба 7 Вершин, она встретилась с папой Овидиу Попеску в Пунта Аренасе.

Дальнейший их путь лежал в район высочайшего вулкана мира Охос дель Саладо. Это гора была выбрана как идеальное место для акклиматизации перед Эверестом. И глубоко символично, что и здесь румыны встретили экспедицию глобальной компании, которой представляется Клуб 7 Вершин. Правда, сам Охос встретил гостей настоящей бурей и до вершины Крина и ее папа не пошли. Только пожили в приютах.

Сейчас для семьи Попеску самое жаркое время. Месяц до начала экспедиции на Эверест, пермиты оформлены, а деньги нашлись пока не в полном размере. Напомним, что на высшую вершину мира, Коко собирается восходить в составе экспедиции Клуба 7 Вершин.

Момент восхождения на Маунт Сидлей - "седьмой" вулкан в коллекции 16-летней румынки

Коко - национальное румынское достояние

Египтянин Омар Самра родился в Англии, в знаменитейшем местечке Уимблдон. И с раннего детства мечтал быть теннисистом. Однако лет с 11 у него начали происходить ужасные приступы астмы. Многие годы ушли на борьбу с болезнью и эта борьба сделала из парня настоящего бойца. И, так сложилось, что стал Самра путешественником-экстремалом.

Омар стал первым египтянином, поднявшимся на Эверест. 1 Февраля 2011 года он поднялся на вершину Аконкагуа. Это его 4-я из семи вершин и завершить программу 7 Вершин Самра надеется в течение ближайшего года. И стать самым молодым арабом, это совершившим, ну и первым египтянином, конечно...

Омар во многом олицетворяет тех представителей египетской интеллектуальной молодежи, которые решительно встали на борьбу за перемены в стране. Об этом собственно он и говорил в интервью сайту Explorersweb. Вот только у власти им не оказаться, плодами революции, как водится, воспользуются люди другого сорта.

Виктор Бобок позвонил с вершины Аконкагуа…

Аконкагуа.

…и немного усталым, но полным удовлетворения голосом сообщил, что его команда в составе: Александр Апалько, Наталья Ноздрина, Владимир Рыченко, Виктор Серебряков и Ландыш Хафизова – находится на высшей вершине Южной Америки, ...

…и немного усталым, но полным удовлетворения голосом сообщил, что его команда в составе: Александр Апалько, Наталья Ноздрина, Владимир Рыченко, Виктор Серебряков и Ландыш Хафизова – находится на высшей вершине Южной Америки, горе Аконкагуа. Погода нормальная, запас времени есть и они надеются, что спуск пройдет без проблем. Первая попытка штурма, которая состоялась 24 февраля была прервана на высоте 6800 метров. Нашу группу просто остановили рейнджеры. Дул очень сильный и холодный ветер, так что они были в целом правы. Не все участники смогли остаться и решиться на вторую попытку, команда уменьшилась на четыре человека. Но всё-таки неуступчивую горы вынудили своим упорством сдаться…

Красноярцы показали высокий класс

27.02.11. Письмо от Николая Захарова.

После двухдневного отдыха 22 и 23 февраля в базовом лагере на "Plaza de Mulas" команда в составе 10 человек 24 февраля вышла на восхождение.

К сожалению, к вечеру 23 февраля погода испортилась - начался снегопад, который продолжался весь следующий день. Мы решили не ждать улучшения погоды, поднялись до высоты 5500 метров, заночевали. На следующий день, 25 февраля, после окончания снегопада и сильного ветра, достигли высоты 6100 метров, где, установив три палатки, переночевали.

26 февраля, выйдя на восхождение в 6 часов утра, все участники команды к 13 часам достигли высшей точки Америки - вершины Аконкагуа, 6962 метра над уровнем моря. На вершине были подняты флаги России, Красноярского края, города Красноярска и "Красспорта".

На вершине побывали:

Антипин Сергей

Бакалейников Евгений

Карлов Александр

Козыренко Евгений

Коханов Валерий

Пешкин Александр

Сметанин Николай

Тараненко Наталья

Филиппов Аркадий

Хатнюк Иван

Сейчас альпинисты спускаются с горы, все чувствуют себя хорошо.

С приветом от всех участников экспедиции,

Николай Захаров

Новости наших экспедиций: Аконкагуа, рассчитываем еще на одну попытку…

Аконкагуа.

Неудачей закончилась первая попытка восхождения на Аконкагуа, предпринятая группой Клуба 7 Вершин под руководством Виктора Бобка. Неблагоприятные погодные условия заставили наших альпинистов повернуть вниз, не достигнув вершины. По ...

Неудачей закончилась первая попытка восхождения на Аконкагуа, предпринятая группой Клуба 7 Вершин под руководством Виктора Бобка. Неблагоприятные погодные условия заставили наших альпинистов повернуть вниз, не достигнув вершины. По предварительной информации, пятеро восходителей, это Александр Апалько, Наталья Ноздрина, Владимир Рыченко, Виктор Серебряков и Ландыш Хафизова планируют предпринять еще одну попытку. Вместе с гидами Виктором Бобком и Марой Барбейра. Хотя времени осталось немного. Но что удивительно, впервые в этом сезоне появился благоприятный прогноз погоды. Трое альпинистов Константин Бейрит, Илья Ковалев, Павел Кострикин уже отправились вниз, причины пока нам неизвестны. Но вроде, ничего страшного. Заболевший ранее Константин Цыбунов уже прислал привет с водопадов Игуасу.

Красноярские альпинисты поднялись на Аконкагуа

Аконкагуа.

Валерий Коханов и Евгений Козыренко первыми из команды красноярских альпинистов достигли вершины Аконкагуа. Восхождение они начали 21 февраля в 6 утра из штурмового лагеря, расположенного на высоте 6100 метров. В 13 часов местного времени ...

Валерий Коханов и Евгений Козыренко первыми из команды красноярских альпинистов достигли вершины Аконкагуа. Восхождение они начали 21 февраля в 6 утра из штурмового лагеря, расположенного на высоте 6100 метров. В 13 часов местного времени они достигли вершины - 6962 метра. Еще два альпиниста Сергей Антипин и Аркадий Филиппов все это время находились в штурмовом лагере, обеспечивая страховку восходителей на случай непогоды. Однако сильный мороз и ветер не помешали красноярцам выполнить поставленную задачу: провести разведку и проложить маршрут для всей команды. Командное восхождение, в котором Коханов и Козыренко также примут участие, планируется начать 24 февраля и закончить 27 февраля.

Валерий Коханов: "Путь наверх оказался значительно труднее, чем я предполагал. Маршрут проложен и рассчитываем на командный успех."

В этот же день ветераны команды Николай Захаров и Константин Филиппов, которые не участвуют в штурме Аконкагуа, а также Александр Пешкин, совершили восхождение на один из ближайших пятитысячников и водрузили над остроконечным пиком флаг России.

Свои восхождения в Андах альпинисты посвятили наступающему празднику - Дню защитника Отечества.

tochkastrahovki.ru

В самой высокой в мире картинной галерее

Валерий Коханов

Евгений Козыренко

Виктор Бобок с группой спустился на Пласа де Мулос ждать погоды

Аконкагуа.

Акклиматизация нашей третьей группы на Аконкагуа закончилась. Виктор Бобок появился в скайпе с Пласа де Мулос. Ничего хорошего пока что с погодой не произошло: по-прежнему снег, метель. Даже хуже стало. Выход на Нидо де Кондорес был ...

Акклиматизация нашей третьей группы на Аконкагуа закончилась. Виктор Бобок появился в скайпе с Пласа де Мулос. Ничего хорошего пока что с погодой не произошло: по-прежнему снег, метель. Даже хуже стало. Выход на Нидо де Кондорес был непростым. Из состава восходителей выбыл, к сожалению, Константин Цыбунов, который заболел и сейчас уже находится в теплой Мендозе. Оставшиеся альпинисты Александр Апалько, Константин Бейрит, Илья Ковалев, Павел Кострикин, Наталья Ноздрина, Владимир Рыченко, Виктор Серебряков и Ландыш Хафизова вместе с гидом Клуба 7 Вершин Виктором Бобком будут ждать сносной погоды в базовом лагере. Прогноз пока не очень хороший. Красноярцы сегодня попытались пробиться к вершине, пока не знаем, как получилось.

По сообщению с сайта ТОЧКАСТРАХОВКА.РУ к вершине отправились два красноярских спортсмена Валерий Коханов и Евгений Козыренко. Фото от красноярцев…

Звонок с традиционного места, мастерской художника Мигеля

Аконкагуа.

Наконец, мы дождались выхода в эфир Виктора Бобка, который работает гидом с третьей группой Клуба 7 Вершин на Аконкагуа. Наша команда завершила первый акклиматизационный цикл и находится сейчас в базовом лагере Пласа де Мулос. У них ...

Наконец, мы дождались выхода в эфир Виктора Бобка, который работает гидом с третьей группой Клуба 7 Вершин на Аконкагуа. Наша команда завершила первый акклиматизационный цикл и находится сейчас в базовом лагере Пласа де Мулос. У них всё в порядке, все здоровы и полны сил. Завтра выходят на Нидо де Кондорес, затем выше. Во вторник должны вернуться в базовый лагерь, для отдыха перед решающим штурмом. Тогда же будет следующая связь. Погода отвратительная, всё, включая Пласа де Мулос засыпало снегом. Виктор традиционно считает это верным признаком грядущего улучшения погоды.

Рядом с Витей, в палатке мы увидели Николая Захарова, знаменитого альпиниста и лидера красноярской команды. Обменялись приветствиями. У них всё тоже хорошо, все здоровы ии ждут погоды для решающего броска...

Обзор новостей по семи вершинам и восьмитысячникам

Эльбрус.

Зимний Каракорум. Тройка восходителей на Гашербрус-II Моро, Ричардс и Урубко не без приключений добралась до Исламабада. Экспедиция завершена. Обе оставшиеся команды совершили акклиматизационные выходы, и потрепанные непогодой, вернулись в ...

Зимний Каракорум. Тройка восходителей на Гашербрус-II Моро, Ричардс и Урубко не без приключений добралась до Исламабада. Экспедиция завершена. Обе оставшиеся команды совершили акклиматизационные выходы, и потрепанные непогодой, вернулись в базовые лагеря, ожидать следующего успокоения природы. На прошлой неделе у польской экспедиции на Брод Пик был запланирован завершающий акклиматизационный выход, с ночевкой в лагере 3. Погода после шестидневной бури вроде бы давала шанс. Однако оказалось, что лагерь 2 был уничтожен ураганом полностью. То есть, от установленной палатки ничего не осталось. Пришлось ставить палатку, которая предназначалась для лагеря 3. Переночевав под порывами ветра, утром связались с Карлом Габлом, который из Инсбрука дал прогноз, что у них есть один день до следующего урагана. Оставалось одно - сходить вверх для акклиматизации. Так что польские альпинисты просто прошлись вверх: К. Старек до 6500 м, А. Хайцер - до 6800 м, Р. Шимчак - до 6900 м. Поздно вечером все спустились в базовый лагерь, чтобы пережидать новый удар стихии.

Стрелка показывает, что осталось от лагеря 2

В тот же день, 10 февраля, международная команда восходителей на Гашербрум-I также работала с полной выкладкой. Альпинисты повесили на своем маршруте 900 метров перильной веревки и достигли высоты 5800 метров. Были занесены и заскладированы грузы. Напомню, что команда из трех альпинистов Герфрид Гёшл (Австрия), Луи Руссо (Канада) и Алекс Чикон (Испания) намеривается не просто совершить первое зимнее восхождение на вершину, называемую Хидден Пик, но сделать это по новому маршруту.

Зимняя Денали

Сообщения от Артура и Кристин публикуются на фэйсбуке. В воскресенье они вышли в район Винди Корнер и отрыли там пещеру. Всё пока идет по плану. То есть тяжело дается зимняя Мак-Кинли, как и предполагалось.

Эльбрус

Знаменитый английский путешественник, Сэр Ранульф Файнес планирует приехать на Эльбрус. Именно его книги вдохновили бывшего регбиста Ричарда Паркса на реализацию программы 7 вершин + 3 полюса - за 7 месяцев – или 737 Challenge. Да и лично? Файнес всегда поддерживал симпатичного ему спортсмена. 67-летний Сэр Ранульф, родственник правящей королевской династии, сделал много славных подвигов, за что и получил рыцарский титул. А на Эльбрусе не был. Нужно этот пробел закрыть.

Аконкагуа, Английского гида обвиняют в убийстве клиента...

Минувшие выходные на Аконкагуа ознаменовались целым рядом трагедий и спасательных работ. После спуска с вершины в лагере Берлин умер в своей палатке 38-летний чешский альпинист Томас Феделец. Спасатели и рейнджеры пытались строго предупредить о нежелательности восхождений в тяжелых условиях. Однако гиды английской фирмы Adventure Peak проигнорировали обращение. В результате их группа была обнаружена в 10 вечера спускающейся в Каналето. Затем еще долго тянулись несчастные восходители к своим палаткам. Утром выяснилось, что один из участников этой эпопеи, 64-летний австралиец Роберт Хиггинс скончался в районе Индепенденции. Оставшихся в живых участников ночного спуска далее транспортировали вертолетом.

Вскоре в лагере Берлин появились трое полностью истощенных поляков с обморожениями и повреждениями глаз. Они рассказали, что четвертый участник их группы Лешек Бомарж отстал и потерялся где-то в районе Гран Акареро. Облет вертолетом и выход спасателей ничего не дал. Есть еще надежда, что поляку удалось спуститься живым сразу в нижние лагеря. Спасатели находятся на грани нервного срыва. Так их шеф Давид Спинелли заявил, что вызвал полицию для разбора несчастного случая в группе английской фирмы. Он квалифицировал произошедшее, как убийство и будет отстаивать эту позицию, если надо, в суде.

Количество эвакуированных при помощи вертолетов альпинистов на склонах Аконкагуа достигло рекордных показателей - 155 человека за сезон ! Среди них один датский альпинист, находится в тяжелом состоянии после срыва на тренировочных скалах.

Эверест не запрещен по возрасту и не закрыт

Слухи о грядущем закрытии Тибета не находят подтверждения. Клуб 7 Вершин ведет переписку с официальными организациями Тибета о включении в состав команды 16-летней Крины Попеску. И пока китайская сторона не подтверждает запрета, а требует специального медицинского сертификата, что конечно же не является проблемой.

Винсон выставлен в Донецке

Наши друзья и товарищи по антарктическому альпинизму из Донецка устроили фотовыставку посвященную восхождениям на Ледовом континенте.

Кстати, Лидер донецких альпинистов Сергей Ковалев изменил цель своей весенней экспедиции. Вместо Шиша-Пангмы он планирует теперь восхождение на Дхаулагири.

Сегодня начинается большая неделю разъездов, она начинается с группы на Аконкагуа…

Килиманджаро.

Виктор Бобок сегодня начинает осуществление программы восхождения на Аконкагуа с третьей в этом сезоне группой Клуба 7 Вершин. Еще двум группам в этом сезоне мы оказали существенную помощь в организации. В составе новой экспедиции 9 ...

Виктор Бобок сегодня начинает осуществление программы восхождения на Аконкагуа с третьей в этом сезоне группой Клуба 7 Вершин. Еще двум группам в этом сезоне мы оказали существенную помощь в организации. В составе новой экспедиции 9 альпинистов: Константин Бейрит, Илья Ковалев, Павел Кострикин, Наталья Ноздрина, Владимир Рыченко, Виктор Серебряков, Ландыш Хафизова, Константин Цыбунов (плюс Александр Апалько, см. комментарий !). На этой неделе у нас уезжает 4 группы на Килиманджаро, 1 группа в Патагонию и 1 группа в Австралию.

Аконкагуа - вид вечерний

Привет из Эквадора !

В ожидании приезда всей группы, Александр Морозов и Сергей Дудко посвятили воскресенье релаксу в термальном комплексе "Termasdepapallacta" в горах, в 100 км от Кито)))

Пока Виктор Бобок открывает Америку или что еще было на Аконкагуа…

Аконкагуа.

Пока Виктор Бобок, в ожидании завершающей сезон группы Клуба 7 Вершин, путешествует по городам и пляжам Южной Америки, мы посмотрим, какие интересные события произошли на склонах высочайшей горы Южной Америки в последние ...

Пока Виктор Бобок, в ожидании завершающей сезон группы Клуба 7 Вершин, путешествует по городам и пляжам Южной Америки, мы посмотрим, какие интересные события произошли на склонах высочайшей горы Южной Америки в последние пару недель.

С большим трудом удалось совершить восхождение на Аконкагуа бывшей звезде валлийского и мирового регби Ричарду Парксу. Восхождение было совершено в субботу 5 февраля. Подъем их группы длился 12 часов и вершина была достигнута в 3 часа дня. Погода, как это часто здесь бывает, испортилась на середине маршрута. Но отступать Паркс был не намерен, ведь он и так подотстал на несколько дней от своего напряженнейшего графика. 7 вершин + 2 полюса за 7 месяцев – задача непростая, и теперь один из тяжелейших участков пройден. Вершина Аконкагуа сохраняет пока статистику 25% успешно взошедших от общего количества купивших пермит. Валлиец вылетел 10 февраля домой, чтобы пару дней отдохнуть и ехать на Килиманджаро. На высшую вершину Африки он пойдет в компании с представителями медицинского центра по оказанию помощи больным раком Marie Curie Cancer Care. Именно для этой организации Паркс собирает пожертвования и его цель – собрать 1 миллион фунтов.

На Аконкагуа с Парксом был профессиональный фотограф, поэтому получилась и отличная подборка фотографий:

http://www.737challenge.com/gallery/aconcagua

Удачным для восходителей был день 29 января. Он тоже не отличался хорошей погодой, но ветер несколько стих и периодическое отсутствие видимости не стало препятствием даже для людей с ограниченными возможностями (о них – ниже). В этот день достиг вершины и другой герой наших предыдущих новостей американец Алан Арнетт, который поставил своей целью сходить семь вершин за год в рамках программы сбора средств для борьбы с болезнью Альцгеймера. Большая часть его экспедиций организуется компанией International Mountain Guides. На Аконкагуа в их команде было 8 клиентов и 3 гида. И все достигли вершины. Редкая удача для этого года, ну и качество работы гидов.

В этот же день вершины достигли трое польских альпиниста, которых финансировала компания Гедеон Рихтер. Колоритная тройка потратила на подъем 19 часов. Из лагеря Нидо де Кондорес польские альпинисты вышли в 9 вечера 28 января, шли всю ночь и день и только в 4 вечера были на вершине. Темп их движения определялся скоростью передвижения 30-летнего Лукаша Желеховского, слепого с детства альпиниста. Его товарищ 43-летний Петр Погон, имеет 28-летний опыт борьбы с раком, 26 лет он живет с одним легким. В качестве средства выживания, Петр ходит в горы, бегает марафоны, но болезнь окончательно не отпускает его. На спуске оказалось, что у него обморожены пальцы ног и вероятно будет ампутация. Тем не менее, Петр вполне определенно настроен в июне идти на Мак-Кинли. Вместе с другом Лукашем (оба они живут в Кракове), о котором он говорит, как о "незрячем, который открывает мне глаза на мир". Желеховский ранее сходил на Эльбрус и Килиманджаро.

На пресс-конференции в Варшаве, Петр и Лукаш

Третий участник неожиданно на восхождении оказался главным, после того как заболел прикомандированный гид. Это известный путешественник и авантюрист, в положительном смысле, Аркадиуш Мытко. Его основная заслуга в том, что всё завершилось удачно.

Рекорд скорости для польского маршрута, или не совсем польского ?

Имя перуанского горного гида Холмса Пантохи Байоны стало известно несколько лет назад, когда он в 2006 году он установил рекорд скорости восхождения на Аконкагуа по классическому маршруту. Его результат 20 часов 32 минуты от Орконеса до Орконеса был позже превзойден испанцем Эгочеагой. 3 февраля этого года 32-летний перуанский спортсмен пробежался по второй классике – польскому маршруту, более технически сложному. Правда, путь не был прямым и вряд ли этот рекорд будет так привлекательным для побития.

Имя перуанского горного гида Холмса Пантохи Байоны стало известно несколько лет назад, когда он в 2006 году он установил рекорд скорости восхождения на Аконкагуа по классическому маршруту. Его результат 20 часов 32 минуты от Орконеса до Орконеса был позже превзойден испанцем Эгочеагой. 3 февраля этого года 32-летний перуанский спортсмен пробежался по второй классике – польскому маршруту, более технически сложному. Правда, путь не был прямым и вряд ли этот рекорд будет так привлекательным для побития.

Интересно отметить, что на установление рекорда Пантоха вышел через только 4 дня после восхождения на гору с клиентами. Это было его 21-е восхождение на Аконкагуа за 8 лет работы гидом. Стартовав от ворот нац.парка, Апу, как его все зовут, налегке добежал до лагеря Колера, где его ждал товарищ Вито Маньи. Оттуда они вместе прошли траверс на «польскую» сторону. У подножья крутой части связались, и ледовую стенку, «прямого польского маршрута» альпинисты прошли, страхуясь по всем правилам. Но быстро. Время от Орконеса до вершины оказалось 20 часов 16 минут. Так и записали. Друзья спустились на ночевку на новом приют Елена на Колере, где просидели ночь без теплых вещей.

На следующий день Апу спустился до своего мотоцикла Кавасаки, оставленного на входе в Парк. И приступил к реализации дальнейших планов, которые продумывал во время утомительного бега по склонам Большой горы. А именно: пару дней попьянствовать с друзьями в Мендозе, переехать на мотоцикле в Чили, поваляться пару дней на пляже, и далее – домой. В родной Уарас. А это еще несколько дней на своей великолепной двухколесной машине.

Сайт героя: http://www.apuperuvian.com

Экспедиции наших друзей, жизнь кипит…

Денали.

Красноярские альпинисты под руководством Николай Николаевича Захарова завтра начинают свой маршрут на Аконкагуа. В составе команды опытные спортсмены, и это восхождение будет считаться тренировкой перед чемпионатом России в классе высотных ...

Красноярские альпинисты под руководством Николай Николаевича Захарова завтра начинают свой маршрут на Аконкагуа. В составе команды опытные спортсмены, и это восхождение будет считаться тренировкой перед чемпионатом России в классе высотных восхождений. Контакт с принимающей аргентинской фирмой был организован через наш Клуб. Чуть раньше туда же, под склоны высочайшей горы Южной Америки, прибыли альпинисты Югры. Команда из города Сургут во главе с инициатором движения «Альпинисты 60-й параллели» Константином Груздевым. Это тоже наш старый знакомый, надеемся, что в дальнейшем мы будем с ним сотрудничать. Ведь это 4-я из Семи запланированных вершин альпинистов Югры. Далее должны быть Винсон и Эверест.

Артур Тестов и Кристин Ферре перелетели в базовый лагерь под Мак-Кинли в пятницу, 4-го февраля, после нескольких дней ожидания погоды. Свежий снег затруднил первые дни их работы. Вышли на Ski Hill, где оказалось, что вырыть удобную пещеру не удается. Слишком близко к поверхности находится ледовый слой. Как они вышли из ситуации, узнаем позже.

Глеб Соколов сообщил об отказе участвовать в экспедиции на Эверест в этом году. К сожалению, Виталий Горелик сломал ногу и восстановиться к апрелю не успеет. Глеб поменял планы и теперь присоединяется к экспедиции на Канченджангу, которую собирает Алексей Болотов. Там он будет работать вместе с Исрафилом Ашурлы, который сейчас организовал участие азербайджанских альпинистов в зимнем восхождении на Арарат. 12 февраля турецкие и азербайджанские альпинисты начнут совместное восхождение на вершину Агрыдаг из турецкого района Догубаязит. В экспедиции, которая должна завершиться 18 февраля примут участие 53 альпиниста из Турции и 10 альпинистов из Азербайджана.

Вот это и есть клуб, это - наши друзья и единомышленники !

Сидлей.

Клуб 7 Вершин – это не только плановые группы, с нашими гидами выезжающие по различным континентам и различным маршрутам. И не только те, кто ездит по экономным вариантам, не только те, кто получает отдельные услуги, консультации и ...

Клуб 7 Вершин – это не только плановые группы, с нашими гидами выезжающие по различным континентам и различным маршрутам. И не только те, кто ездит по экономным вариантам, не только те, кто получает отдельные услуги, консультации и т.д.. И даже не только те, кто зарегистрировался и отмечает на нашем сайте ход своего большого путешествия по горам, долинам и льдам мира. Это - все кто, так или иначе, разделяет с нами нашу любовь, нашу идеологию... Мы рады всем, решившимся на осуществление программы 7 Вершин, и всем, кто просто интересуется тем, что делают другие. Мы охотно поможем ...

Бельгиец Йохан Дебеккер прислал нам сообщение о том, что 23 января он взошел на вершину Аконкагуа. Наши поздравления !

Vladimir Doronin lives and worked in the U.S.. He climbed Ojos del Salado, and continues to implement his plan, according it he expects to climb Mount Everest in 2014

Mario Trimeri sent a couple of warm words and three photos from the memorable ascent of Mount Sidley.

Alexey Kosyakov from Kaluga is famous by his solo climb Peak Pobeda by route of Abalakov. He and his friends climbed Aconcagua, and met on the way down our team ...

Alexander Bichenko, our guide on Everest, traveled on the South America. He climbed Ojos, a bit climbed in Patagonia, was introduced to Dakar race. And now he invites us to visit his native Kamchatka ...

Sergei Kovalev and his team after Antarctica had a ride through Chile from south to north and climbed the highest peak of the country Ojos del Salado

Наши альпинисты уже расслабляются на Пласа де Мулас, с горой !

Аконкагуа.

Виктор Бобок и его подопечные Александр Маркелов, Игорь Пчеляков и Сергей Чернышев в хорошем стиле поднялись вчера на высшую вершину Южной Америки гору Аконкагуа. Сейчас они уже спустились в базовый лагерь Пласа де Мулос и отдыхают. Всё ...

Виктор Бобок и его подопечные Александр Маркелов, Игорь Пчеляков и Сергей Чернышев в хорошем стиле поднялись вчера на высшую вершину Южной Америки гору Аконкагуа. Сейчас они уже спустились в базовый лагерь Пласа де Мулос и отдыхают. Всё прошло почти идеально, все здоровы и рассчитывают скоро быть в Мендозе.

Совсем немного подробностей. Вышли 3-го февраля в 2 ночи из лагеря Нидо де Кондорес (5500м). Одновременно с нашей группой подъем к вершине начали еще несколько групп альпинистов. Однако большинство вскоре повернуло назад. Сильный ветер, казалось, не давал никаких шансов. Наша четверка также сомневалась в целесообразности продолжения подъема. В районе Индепенденции (6500м) они присели в относительно укрытом от ветра месте и стали ждать. Через пару часов решили все же идти вверх. Из всех претендентов на гору, только двое американцев последовали за нашей группой. Видимость была хорошей, поэтому наша группа также растянулась во время подъема по Каналето. Последний в группе был на вершине в районе 17 часов. А к девяти вечера все спустились в лагерь на Нидо. предельно уставшие, но счастливые, как и должно быть. На следующее утро всего за 1:20 сбежали на Пласа де Мулос, где стали ждать мулов. А также пошли в галерею к нашему другу художнику Мигелю.

Сообщение передал (с трудом) Виктор Бобок

Новости Аконкагуа: разные люди, разные новости

Аконкагуа.

Сегодня группа Виктора Бобка поднимется из базового лагеря Пласа де Мулос в лагерь Нидо ди Кондорес. Если погода позволит, то 3 февраля будет предпринята попытка восхождения на Аконкагуа. В составе группы на восхождение пойдут Александр ...

Сегодня группа Виктора Бобка поднимется из базового лагеря Пласа де Мулос в лагерь Нидо ди Кондорес. Если погода позволит, то 3 февраля будет предпринята попытка восхождения на Аконкагуа. В составе группы на восхождение пойдут Александр Маркелов, Игорь Пчеляков и Сергей Чернышев. Виктор очень высоко отзывается о группе, ровный и очень сильный состав. Кроме наших, много других персонажей бродит по склонам высшей вершины двух Америк. Сейчас к решающему выходу готовятся, делающие программу 7 вершин за год персонажи наших прошлых новостей, бывший профессиональный регбист Ричард Паркс и американец Алан Арнетт. Самый ярктй сейчас персонаж - член правящей королевской семьи Саудовской Аравии шейх Мохаммед бин Абдулла аль-Тани. 11 января на вершину по "польскому траверсу" взошла российская группа, в составе которой был известный калужский альпинист Алексей Косяков. Где-то там сейчас восходят или уже взошли наши коллеги по работе на Кавказе Глеб Мясников и Андрей Леонтьев.

Много всяких интересных личностей, много чудаков, много тех, для кого это мероприятие сложновато, и кому бы лучше рекомендовать потренироваться на меньших высотах. Но тут пока действует система «плати и иди», и спасательная служба работает с полной нагрузкой.

Самые громкие пока спасработы сезона пришлись как раз на время восхождения нашей первой группы. 22-летняя аргентинская девушка Белен Педернера и 31-летний испанец Томас Гомес были спасены в ходе масштабных спасательных работ. В условиях ограниченной видимости они ошиблись с выбором направления спуска и оказались в сложном месте в районе так называемой Пирамиды. Выбраться оттуда самостоятельно они не могли. Связи тоже не было. Их бросились искать, только после того, как прошло двое суток после их ухода из лагеря. Молодые люди ютились на скалах на высоте 5200 метров, без теплых вещей и еды. Многочисленные облеты вертолетов дали результат, их обнаружили и сбросили еду и питье. В дальнейшем вызволении была задействована команда из 20 человек.

Всё закончилось хорошо, счастливые родители, слёзы….

Между тем, на днях пришло сообщение о третьем погибшем в этом сезоне альпинисте. 63-летний немец Барт Хайнц подскальзнулся в опасном мете на траверсе на высоте 6300 метров. В результате он упал на жесткий леденистый склон, и после падения на глубину 100 метров получил смертельные травмы.

Полицейский снимок места трагедии

Когда ставишь амбициозную цель и получаешь солидное финансирование от спонсоров, силы восходителей могут удвоиться. И они пройдут сквозь бурю, гром и молнии. Южноафриканская команда «Семь вершин - Семь полетов» долго ждала погоду. А она им была нужна лётная. Не дождались. Пришлось идти под сильным ветром, можно сказать - в пургу. Естественно, о полете с вершины речи не было. Успокоили себя тем, что Пьер Картер уже летал с Аконкагуа. Так что галочка на Аконкагуа была поставлена. Но чтобы совсем не выглядеть в мрачном свете, Картер решил слететь с Нидо де Кондорес. И потом пожалел о своем решении. Приземление вышло неудачным, в результате тяжелое повреждение ноги и возможно долгое восстановление.

Подробнее о проекте «Семь вершин - Семь полетов»

Ну и о чудачествах

Лепрошабаш на Аконкагуа. Злому року вопреки. Материал размещен на риск.ру

Отрывок:

« И вот - день штурма. В 6 утра я влился в стройные ряды покорителей и, шатаясь под порывами ветра, двинулся по бесконечным зигзагам тропы. Погода была типично аконкагуанская, если верить прогнозам метеослужб, в тот день было -12 градусов и ветер 80 км/ч. В спецтаблице пишут, что это аналог -45 и я с этим согласен. Часы Suunto попрощались со мной через полчаса, мол, хозяин, батарейка села! Высота нихт, только время, на остальное мощности не хватает. Попытка хлебнуть из гидратора тоже закончилась фиаско - трубка в термоизоляции была целиком забита эдаким ледяным стержнем. Пришлось перекладывать гидратор во внутренний карман пуховки, в надежде, что через час оттает. Очки под ледяными порывами отмочили финт - не только покрылись изнутри причудливой изморозью, но и левый глаз каким-то образом забился льдом между внешней и внутренней линзой. Так и шел, периодически отскребая (оно не таяло) правую линзу от инея.

Надежда на быстрый забег отпала, когда, заколебавшись, через пару часов я глянул на GPS - тот сообщил о наборе жалких 150-200 метров. Пришлось вздохнуть и двинуться дальше по неизвестно куда ведущей тропе, которую я едва видел правым глазом. Силы куда то ушли и я двигался с черепашьей скоростью с длинными передышками. Во время этих передышек я, порой, устало склонялся над трекинговыми палками. Таким нехитрым манером мне удалось несколько... удивить пару человек своей скворечниковой стойкой. Особенно удался прицельный хук в кружку одного иноземца, которую он зачем-то тащил на вершину пристегнутой снаружи к рюкзаку. После пары прицельных ударов так получилось, что передо мной уже никто не шел. Бить было некого и пришлось сконцентрироваться на восхождении.

Так прошел час, еще час, и еще... Я полз как улитка, в несколько раз медленнее обычного, и минутами отдыхал, страдая одышкой пенсионера. Что удивительно, весь пелетон восходителей плелся еще дальше внизу. Спустя 6 часов лишь двое поравнялись со мной и слегка опередили. И вот - предвершинный траверс. Полчаса или час и я наверху. Есть!

На вершине

Иноземец, который брел следом за мной, отфотографировался и быстро свалил вниз. Я же извлек из рюкзака скворечник, крепеж, инструменты и принялся воздвигать перевалочный скворечник, последнюю надежду отчаявшихся скворцов Аргентины. Фиксация на стойке, страховочная фиксация проволокой, собрать каменное основание, закрепить стойку, зафиксировать оттяжки, перебалансировать нагрузку, зафиксировать опору и оттяжки дополнительными камнями... Готово! Стоит!

Для культурного просвещения и тренировки будущих родителей, внутрь помещено несколько муляжей яиц и книга про Винни-Пуха, специального микроиздания для отряда скворцовых.

Депутат парламента Грузии, лидер парламентской фракции "Сильная Грузия" Гия Тортладзе посетил Южную Америку. Сначала он поднялся на пик Мерседарио, а после этого совершил восхождение на Аконкагуа и «водрузил на ней грузинский флаг».

По сообщению телекомпании "Рустави-2", Тортладзе оставил на вершине специальные буклеты с требованием к России деоккупации Грузии. В интервью телеканалу депутат заявил, что "пытается в такой форме привлечь внимание к тому, что в отношении Грузии Россия - агрессор и оккупант".

В прошлом году 51-летний депутат собирался установить флаг "Грузия без оккупации" в Гималаях - он намеревался в составе международной экспедиции покорить один из 14 восьмитысячников - Чо-Ойю, высотой 8,201 метров, однако не смог получить визу. По мнению китайской стороны – не захотел. По их версии, Тортладзе предпочел устроить небольшой скандал, для получения разрешения ему нужно было получить специальное разрешение, предусмотренное для владельцев дипломатических паспортов.

Наши группы в Южной Америке, краткие новости

Винсон (4892м).

Александр Абрамов и все наши "антарктисты" покинули Ледовый континент, прилетели в Пунта Аренас и оттуда разъезжаются по домам. Завтра мы надеемся видеть нашего президента и капитана в Москве. Сегодня, а день в Чили только начался, до ...

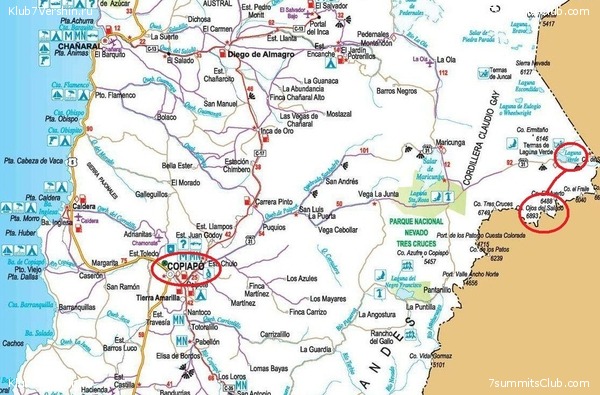

Александр Абрамов и все наши "антарктисты" покинули Ледовый континент, прилетели в Пунта Аренас и оттуда разъезжаются по домам. Завтра мы надеемся видеть нашего президента и капитана в Москве. Сегодня, а день в Чили только начался, до городка Копиапо из Сантьяго доберутся двое наших заслуженных членов Клуба 7 Вершин Вячеслав Адров и Александр Морозов. Группа Любы Ивановой, таким образом, соберется в полном составе. И они сразу же они все вместе (7 человек) поедут через пустынные ландшафты Атакамы к подножью их вершины, высочайшего вулкана мира Охос дель Саладо. Первый лагерь будет расположен в местечке Валлесито, на высоте около 3000 метров.

Виктор Бобок с группой успешно провел акклиматизационный выход на Нидо де Кондорес. Уже два месяца как погода на Аконкагуа демонстрирует верные признаки улучшения. То есть, здесь постоянно плохая погода, что является верным признаком приближающегося ее улучшения. А пока прежняя картина: ветрища, рвущие палатки и гнущие людей. Тем радостней и желанней кажется отдых в большом городке под названием Пласа де Мулас. Тем более, что здесь есть настоящая художественная галерея и новый близкий друг, художник Мигель. Небольшая группа (три участника + гид) чувствует себя хорошо и надеется сходить на гору раньше положенного срока.

Коко Попеску с папой Овидием должны были поехать после «двух сроков» Антарктиды на Охос, чтобы пройти еще курс акклиматизации перед Эверестом. А румынское телевидение, тем временем, выпустило новостной ролик о достижениях фантастической девушки, называемой первым человеком, взошедшим на семь высочайших вулканов семи континентов. В начале его мелькают кадры из восхождения на Маунт Сидлей.

http://www.youtube.com/watch?v=baFUHNvJUjs&feature=youtube_gdata_player

НАРОДНОМУ АЛЬПИНИСТУ РОССИИ ВИКТОРУ БОБКУ – много фото и одно видео

Аконкагуа.

Первая в этом сезоне экспедиция Клуба 7 Вершин к высшей вершине Южной Америки горе Аконкагуа заранее планировалась как юбилейная. На ее последние дни приходился юбилей нашего любимого народными массами гида Вити Бобка. 19 января ему ...

Первая в этом сезоне экспедиция Клуба 7 Вершин к высшей вершине Южной Америки горе Аконкагуа заранее планировалась как юбилейная. На ее последние дни приходился юбилей нашего любимого народными массами гида Вити Бобка. 19 января ему исполнялось 50 лет. Заранее не планировалось то, что эта экспедиция получилась еще и героической. Желая сделать подарок юбиляру, большая часть группы, 18 января, несмотря на ужасный ветер, пробилась к вершине ! Вечером следующего дня, уже в Мендозе, в торжественной обстановке Виктору Анатольевичу Бобку от имени его многочисленных друзей, партнеров и одновременно клиентов, было присвоено звание НАРОДНОГО АЛЬПИНИСТА РОССИИ ! Теперь мы собираем подписи в поддержку этого решения.

Кстати, Народный альпинист сообщил сегодня, что с новой группой он поднялся в базовый лагерь под вершиной Аконкагуа. Это место называют Пласа де Мулос, туда почти добралась цивилизация с ее благами. Всё у них хорошо, экспедиция продолжается.

В своё время Виктор не получил не получил Заслуженного мастера потому что спортивные чиновники посчитали, что слишком много вас альпинистов «зымыэсы». В противовес им, по воле народа Виктору Анатольевичу Бобку присваивается более высокое по важности звание – Народный альпинист России и Украины.

За этот героический поступок некоторым участникам восхождения пришлось расплачиваться обморожениями рук, ног, лиц, глаз. Пожелаем всем им успешно зализать раны и продолжить путешествовать, восходить на горы и пополнять коллекцию покоренных вершин. Очень надеемся, что все следы на телах заживут окончательно и бесповоротно. А в памяти останутся только хорошее: яркие моменты борьбы за вершину, ломающиеся под порывами ветра палатки, и упорно идущая вверх команда. Останутся незабываемые впечатления от совместной тяжелой работы в одной сплоченной команде, радость отдыха и расслабления в дружном коллективе, во главе с веселым и неунывающим Народным альпинистом.

Восхождение на вершину Аконкагуа совершили восемь участников экспедиции: Денис Абуев, Игорь Барабешкин, Алексей Баутин, Александр Викторов, Игорь Кадочин, Павел Лактюшкин, Борис Павлов и Игорь Черкашин. А также гиды: Виктор Бобок, Ольга Румянцева плюс один местный гид, симпатичная женщина Мара Барбейра.

Другие участники Алексей Ваулин, Надежда Гончарук, Александр Смирнов и Александра Савоткина отказались от восхождения по разным причинам, поступили разумно, значит....

Видеосюжет, который говорит очень многом

2. Группа заполняет документы для получения пермитов на восхождение

3. У входа в национальный парк. Начало маршрута

4. Здравствуй, Аконкагуа !

5. Аконкагуа показалась людям

6. Лагерь Конфлюенция

7. С первого и до последнего дня вечера проходили весело и оживленно в танцах.....

8. .....песнях....

9. ..... различных азартных настольных играх

10. Акклиматизационный выход под южную стену

11. Вот она Южная стена Аконкагуа

12. Вся группа там же

13. Переход на Плаца де Мулас. Немного утомительный.

14. Плаца де Мулас

15. Гиды готовят продукты для выхода в высокогорную зону

16. И, конечно же, наше главное секретное оружие – всегда с нами

17. Стена Аконкагуа

18. А с утра пораньше из лагеря Плаца де Мулас мы отправились на акклиматизацию на два дня – на Канаду и Нидо де Кондорес

19. На Канаде для лучшей акклиматизации всем было велено лепить снеговика. Чем участники старательно и занимались

19. Вот такой вот красавец получился. Назвали его Вася.

20. Вид на Плаца де Мулас сверху

21. Переночевав на Канаде на следующее утро как и положено отправились на Нидо де Кондорес. По дороге.

22. Нидо де Кондорес

23. Нидо де Кондорес

24. Заслуженный отдых перед восхождением

25. Последующие три дня и три ночи мы провели на Плаца де Мулас.

26. Аконкагуа стояла перед глазами

27. Самая высокогорная в мире арт галерея и ее владелец – художник Мигель

28. А через три дня мы пошли обратно на Нидо де Кондорес. На восхождение. Прогноз погоды был не очень благоприятный – слишком сильный ветер, но мы выбрали лучшее из того, что было и все-таки пошли.

29. Установка лагеря на ветру – дело не простое

30. Нидо в непогоду

31. Нидо, ветер чуть ослаб

32. И опять буран

33. Нидо

34. Ночью лагерь практически успешно пережил штормовой ветер. Всего-то две палатки сломало

35. Пережившие бурю

36. На восхождении

37. На восхождении. Каналето.

38. На вершине

39. На вершине с флагом Зенита

40. После восхождения. В ожидании вертолета команда особо отличившихся.

41. Дорога вниз для многих была особенно быстрой – 8 минут на вертолете

42. Завершилась экспедиция торжественным вечером в честь 50-летия Бобка. Сначала юбиляр сказал приветственную речь

43. А потом всю ночь принимал поздравления