Новости проекта "7 Вулканов" - Страница 231

Звездный штурм вершины намечен на предстоящую ночь

Килиманджаро.

Предстоящей ночью команда «Рыцарей чистой воды» summitonthesummit.com должна выйти на восхождение на Килиманджаро. Погода в штурмовом лагере не порадовала группу звездных восходителей. Не исключен вариант, что восхождение ...

Предстоящей ночью команда «Рыцарей чистой воды» summitonthesummit.com должна выйти на восхождение на Килиманджаро. Погода в штурмовом лагере не порадовала группу звездных восходителей. Не исключен вариант, что восхождение отложат на одиндень. На сайте summitonthesummit.com в режиме он-лайн транслируется высота, на которой находится каждый из восходителей, их пульс и т.д.. На портале youtube есть специальный канал для освещения события….

Американский певец эфиопского происхождения Кенна выступил инициатором масс-медийного восхождения на Килиманджаро с целью привлечения всеобщего внимания к проблеме растущей нехватки питьевой воды. Преуспевающий 30-летний артист много слышал от своего отца о страшном положении людей на родном африканском континенте и его сердце решило сделать благородное дело. А разум сообразил, что это будет еще и классным пиаром. Идею горячо поддержал младший по возрасту, при этом еще более преуспевающий бизнесмен от поп-культуры, известный рэп-хип-хоп идол Лупей Фиаско. Вместе они заинтересовали программой ряд друзей, в том числе входящего в первые ряды звезд Джастина Тимберлейка. Сейчас в составе от Тимберлейк осталась только его гёрл-френд, кинозвезда Джессика Бил... Другие молодые звезды экрана присоединившиеся к группе – это Эмил Хирш и Изабель Лукас.

Джессика Бил

Альпинистов в группе представляют женщина-гид Мелисса Арнот и фотограф, альпинист экстра-класса Джимми Чин...

Среди других участников, отметим двух внучек знаменитых людей. Александра Кусто также как ее дедушка занимается наукой, океанологией и экологией. Что подразумевает и активную политическую позицию. Студентка Кик Кеннеди – внучка Роберта Кеннеди, министра, брата президента, убитого в ходе предвыборной президентской компании. Молодая американка уже хорошо известна своей активной общественной и политической работой по защите прав женщин и детей, по защите природы.

Большой удачей «Рыцарей чистой воды» (они себя так называют) стало заключение контракта с Хьюлитт-Паккардом. HP находится в авангарде по креативности в пиаре и поэтому программа кампании, разработанная привлеченным ими агентством Goodby, Siliverstein & Partners будет интересной и неординарной. Сайт уже запущен в эксплуатацию и сделан он по-современному оригинально.

“Посетите summitonthesummit.com, главная страница его имеет такую же высоту, как и самый высокий пик в Африке — 19,340 футов = 5893 метра, но в пикселах.

Килиманджаро в значительной мере является символической вершиной: катастрофически быстрое исчезновение ледников с его вершины достаточно наглядно показывает, как быстро могут произойти негативные процессы на нашей планете.

Вся группа Клуба 7 Вершин на крыше Африки! Поздравляем!

Килиманджаро.

"Сегодня в 8 утра вся группа была на вершине Килиманджаро. Восхождение длилось 7 часов 30 минут. Физически все участники оказались очень сильными. Сейчас группа спустилась в Хоромбо. Всех ждет торжественный ужин." Гид "7 Вершин" - Люба ...

"Сегодня в 8 утра вся группа была на вершине Килиманджаро. Восхождение длилось 7 часов 30 минут. Физически все участники оказались очень сильными. Сейчас группа спустилась в Хоромбо. Всех ждет торжественный ужин."

Гид "7 Вершин" - Люба Иванова.

Группа на хижине Хоромбо...

Килиманджаро.

Передает наш гид Люба Иванова. "Мы на хижине Хоромбо, на высоте 3700 м. Группа отличная, все сдружились. Самочувствие хорошее. Погода немного дождливая, но мы полны надежд. Отдыхаем, скоро ужин. Еда здесь очень вкусная, всем нравится. До ...

Передает наш гид Люба Иванова.

"Мы на хижине Хоромбо, на высоте 3700 м. Группа отличная, все сдружились. Самочувствие хорошее. Погода немного дождливая, но мы полны надежд. Отдыхаем, скоро ужин. Еда здесь очень вкусная, всем нравится. До связи завтра, привет всем!"

Новая экспедиция «Клуба 7 Вершин» вышла на маршрут.

Килиманджаро.

04/01/2010. Стартовала очередная экспедиция «Клуба 7 Вершин» на вершину Килиманджаро. Передает наш гид - Люба Иванова (она же Люба Першина, она же просто Любаня). «Из Африки всем привет. Мы прилетели, вся группа в сборе, ...

04/01/2010. Стартовала очередная экспедиция «Клуба 7 Вершин» на вершину Килиманджаро.

Передает наш гид - Люба Иванова (она же Люба Першина, она же просто Любаня).

«Из Африки всем привет. Мы прилетели, вся группа в сборе, все отлично. После завтрака и отдыха на маршрут вышли:

Вячеслав Адров

Александр Викторов

Екатерина Новичкова

Валентина Щеколдина

Виктория Щербина

и 8-го января к нам присоединяется ещё одна участница - Маргарита Малюкова». Будем ждать новостей.

Владимир Алексеев. ГАРА

Пролог У Сергея Алексеева встретил размышления о русском языке, в том числе и о происхождении таких слов, как «ГА», что у наших предков означало движение, путь, и «РА» – свет, Солнце. Я не филолог ...

Пролог

У Сергея Алексеева встретил размышления о русском языке, в том числе и о происхождении таких слов, как «ГА», что у наших предков означало движение, путь, и «РА» – свет, Солнце.

Я не филолог и не могу оценить, насколько правильно такое толкование этих слов. Но мне нравится. Как нравится и соответствующее понимание слова «ГАРА» – путь к свету или светлый путь.

Пишем «гора», произносим «гара», подразумеваем «ГАРА»…

Один день пути

Постепенно всё вокруг затихло, но чувствую, что многие, как и я, не спят. Разве что Игорь - наш гид от Клуба «7 вершин». Что ему 4700, когда он практически постоянно в горах, за плечами Эверест, другие восьмитысячники, да и на Килиманджаро он уже сходил недели две-три назад с очередной группой Клуба.

Для несведущих, 4700 м – это высота приюта Кибо. Пользуясь альпинистской терминологией – штурмовой лагерь. И завтра мы попытаемся подняться на Килиманджаро, точнее, на ее высшую точку – пик Ухуру (5895 м).

Когда же началось это восхождение на высшую вершину Африки?

От входа в национальный парк «Килиманджаро» или из аэропорта с тем же названием? А может лет 5 назад, когда стал «бродить» по Интернету и открыл новое для себя понятие «треккинг». Именно тогда и зародилось желание подняться на Килиманджаро.

Но возможно всё началось ещё раньше, в начале 70-х годов прошлого столетия, когда случайно досталась горящая путевка в альплагерь, и я впервые воочию увидел прекрасные вершины Домбая с непривычными слуху названиями и красивыми легендами: Сулахат, Домбай-Ульген, Белалакая. Затем была череда альплагерей и сборов, другие районы Кавказа и Фанские горы, школа инструкторов альпинизма и работа инструктором. А потом – перерыв, затянувшийся почти на 25 лет.

Вершины манили всегда. Манят и сегодня. Но когда тебе за 50, то начинать всё сначала и ходить ради «клеточек» уже не интересно. А душа чего-то просит. Причём явно не сто грамм. И теплится надежда, что нынешнее путешествие позволит понять, что же именно ей нужно.

Может быть с этого шага начнётся новый путь. А может – продолжится старый. И тогда перерыв, даже такой длительный, не будет уже иметь никакого значения. Просто очередной, хотя и «чуть» затянувшийся привал. Вот только оценить – твой ли это путь – можно будет тогда, когда путь уже окажется пройден.

Африка! Впервые на другом континенте и в другом полушарии. Дух захватывает от новых ярких впечатлений и одновременно от ощущения возвращения к чему-то знакомому, но позабытому. Пусть не привычный Кавказ. Здесь всё по-другому. И Килиманджаро по началу не воспринимается как гора. Всё кажется, что это пока только подходы к ней. А на самом деле это уже ОНА. Одна из самых больших отдельно стоящих.

Нелирическое отступление:

Килиманджаро – один из самых больших отдельно стоящих массивов в мире — около 80 километров в длину и 40 километров в ширину (Википедия).

Всё ещё впереди

Начиналось всё замечательно. Но лёгкости хватило только до приюта Хоромбо (3700 м). А к вечеру стало плохо. То ли что-то не то съел, то ли горняшка прихватила. Спасибо Игорю и Диме, поддержали морально и даже заставили выпить какую-то гадость. И хотя самочувствие улучшилось не сильно, но и до Зебры-Рокс поднялся, и до Кибо добрался. Только поесть пока не получается. Мутит от одного вида еды. И вот лежу теперь здесь на нарах, холодный и голодный, и пытаюсь заснуть.

Людей на Кибо, как и на всех остальных приютах довольно много. Много корейцев, немцы, американцы и прочая публика. Есть и наши.

Днём раньше на приюте Хоромбо встретили ещё одну группу Клуба под предводительством Людмилы Коробешко. Они уже спускались вниз после успешного восхождения.

А сегодня, подползая к приюту Кибо на обычное здесь приветствие «хай» услышал в ответ на русском языке:

- Привет.

- Привет. И чем же это я так выделяюсь?

- Эмблемой «Bask» на куртке.

Ребята оказались из Питера. Перемолвились всего парой слов, а в памяти осталось.

Потом были и другие интересные встречи. Но это было позже. Сейчас же на приюте Кибо ночь.

Так и не понял, уснул я или нет. Но уже пора вставать. Двое из нашей группы идти отказались. Ну, что же, это их право.

Не помню, может что-то съел, а может показалось, что ел. Но чай пил, это помню точно. Стоп. Это что же получается! Я с подъёма на приют Хоромбо практически ничего не ем? А силы откуда берутся? Пусть их и не много, но они пока ещё есть. Может быть подпитываюсь от солнца? О чем-то подобном читал то ли у Шаталовой, то ли у Брэгга.

00-45. Пора. Вперед, вверх и с песнями.

«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро,

Парам-парам-парам-парам, на то оно и утро»

И мы направились в гости к вершине.

Стартовали бодренько. Догоняем и обгоняем вышедших раньше нас. А потом потихоньку я стал сдавать. Такое ощущение, будто бы в рюкзак кто-то на ходу подкладывает булыжники.

Ну вот! Ещё одну каменюгу добавили!

Ноги переставлять всё труднее и труднее. В конце концов практически пустой рюкзак отдал гиду-негру, но легче не стало. Ребята убежали к вершине. Со мной только Игорь и местный гид. Игорь впереди, задает темп, точнее, подлаживается под мой. Кажется, что при таком темпе он умудряется спать на ходу как солдат на марше.

А ниже по склону следом за мной идёт местный товарищ, готовый ловить клиента, если тот решит по-быстрому слинять вниз. Но клиент пока ещё передвигается сам. Даже пинками подгонять не приходится.

Кстати, интересно, а если я откажусь идти, меня понесут или бросят здесь? А если понесут, то куда? Вверх (чуть-чуть ведь осталось) или вниз? Нет, вверх вряд ли. Халява не пройдёт. За это придется доплачивать, а денег с собой нет. Так что, увы. Придётся топать. Самому. Ножками. Вверх.

«Парам-парам-парам-парам…»

Как же тяжело… Абрамову с сотоварищами должно икаться. Знают же, что пятый-шестой дни с точки зрения адаптации к высоте самые поганые. И всё равно. Нарочно что ли? Ведь высота – она и в Африке высота. Сами-то постоянно в горах, постоянно в форме… Планировщики, блин.

Но ведь всё было известно заранее: и что гора высокая, и что восхождение на пятый день. Так что нечего ныть. Гора ведь всё равно не поймёт, что из-за работы и домашних дел у тебя не хватает времени на серьёзные тренировки. Раз пришёл, значит считаешь, что подготовлен. А не тянешь – топай вниз. И некоторые уходят. Кто-то – чтобы вернуться, а кто-то решает, что спокойно проживёт и без этого. Каждый выбирает сам.

Скорей бы всходило солнышко. Может действительно подзаряжусь от него.

К слову, рассвет, когда находишься выше облачности, и солнце появляется из облаков как из моря, – одна из самых ярких и запоминающихся картин. Такое впечатление, будто извержение вулкана начинается, либо само небо взрывается. Любоваться таким зрелищем можно до бесконечности. Внизу таких рассветов не увидишь. Может быть и ради возможности увидеть такую красоту люди стремятся вверх?

Восход солнца (с приюта Хоромбо)

На Гилманс-Пойнт (5681 м) поднялись еще затемно. Это край кратера (ведь Килиманджаро – вулкан) и до высшей точки надо набрать ещё 214 м по вертикали. Обычно этот участок проходят за час-полтора. А сколько времени понадобиться мне?

«Парам-пам-ам-м-м-м-м …»

Слов уже нет. Остались одни буквы. Но ноги потихоньку переставляю.

Эх, «где мои семнадцать лет»…

Но вот наконец-то впереди показалось известное по многим фотографиям деревянное сооружение. «UHURU PEAK TANZANIA 5895 M». «WELCOME».

УРА!

На вершине

Понимаю, что не велико достижение, но сегодня для меня это практически потолок. Поэтому вдвойне приятно, что дошёл.

И сил сразу прибавилось. Возможно от осознания того, что дошёл, что теперь только вниз. А может и вправду от солнышка?

Нелирическое отступление:

Снежная шапка, покрывавшая вершину горы 11 000 лет с последнего Ледникового периода, быстро тает. За последние 100 лет объем снега и льда уменьшился более чем на 80 %. В 2002 году многие эксперты уже предсказывали полное исчезновение ледника в течение 15 лет. В марте 2005 появилось сообщение, что пик практически полностью освободился ото льда, впервые за последние 11 000 лет (Википедия).

Снега Килиманджаро

Как здесь было 11 000 или 100 лет назад не помню. Но снег на Килиманджаро пока ещё есть. Хотя осталось его действительно мало. Говорят, что будто бы восходителей к снегу близко уже не подпускают и руками его трогать не разрешают, дабы не ускорять процесс таяния. Вроде как для этого и идёт с каждой группой местный гид. Не знаю, правда, или нет. Но нам всё равно, к снегу и так никто не рвётся. Его нам и в России пока хватает.

После восхождения - джип-сафари со слонами, жирафами, зебрами, львами, прочими животными и птицами. Видели даже одного облезлого носорога (говорят, что они уже и в Африке редкость). Только одно перечисление увиденного может занять места больше, чем весь этот рассказ.

А посещение деревни одного из самых известных, наверное, африканских племён – масаев? Увиденное поразило настолько, что теперь, когда кажется, что всё в жизни плохо, говорю себе – «Вспомни масаев». И жизнь сразу становиться светлее.

После сафари всего на одну ночь мы снова вернулись в город Моши. Может быть для того, чтобы ещё раз взглянуть на тебя, БОЛЬШАЯ ГОРА. Спасибо тебе за то, что позволила подняться на неведомую ранее высоту, что подарила надежду на продолжение пути.

Плывущая в облаках (вид из Моши) (вид из г. лаках

А потом был остров в океане.

Занзибар! Ночной Стоун-таун, пляжи с белым словно снег песком, океанские приливы и отливы, коралловые рифы с яркими разноцветными рыбками словно их раскрашивали цветными мелками дети … Но это уже другая история.

Эпилог

Через несколько дней после возвращения из описываемой поездки спросив у сына, каким я вернулся, получил ответ – «счастливым». И это правда.

Маадыр Ховалыг. Килиманджаро - врата на другие вершины.

Как можно спать 12 часов кряду, да притом от такого долгого лежания кости заноют да суставы закостенеют. Так думал я, залезая в пуховый спальник на нижних нарах. На верхнюю полку залезла Марианна, а на соседних устроились англичане. ...

|

|||||

Как можно спать 12 часов кряду, да притом от такого долгого лежания кости заноют да суставы закостенеют. Так думал я, залезая в пуховый спальник на нижних нарах. На верхнюю полку залезла Марианна, а на соседних устроились англичане. Местное время только 19 часов вечера, но на улице темная ночь. Увидев наяву такую раннюю африканскую, вернее, танзанийскую ночь, мы с Марианной долго и тихо смеялись: только младенцев можно в такое время уложить спать.

Это был наш первый вечер в Экваториальной Африке. Прилетели мы в Килиманджаро в полночь. Нас встретил Еммануэл, интеллигентный молодой человек. Еще суток не прошло, как мы ступали на африканскую землю. Но то ли оттого, что перелет из Москвы через две столицы -- сперва одну из богатейших стран мира Катар – Доху, а потом через Найроби – главного города страны непревзойденных бегунов-стайеров Кении, был долгим и утомительным, или оттого, что у африканской ночи чудодейственная успокоительная сила, я заснул сразу же. Проснулся вдруг посреди ночи и обрадовался: вот увижу африканскую ночь. Надел налобный фонарь «Petzl», засунул ноги в кроссовки. Стараясь не шуметь, вышел из хижины лагеря Мандара.

Томас и Емануэл

|

|||||

Спустившись с крутых ступенек и, отойдя на несколько шагов, вскинул голову назад. Надо мной мириады звезд, но луны не было. В ограниченной сфере между крышами хижин и ветвями высоких деревьев джунглей я искал знакомые созвездия Большой и Малой Медведицы, Плеяды. Сколько раз во время охоты у себя на родине я вот так же всматривался в ночные или вечерние звезды. Они были моими ориентирами, и часами, и предвестниками погоды. Сейчас над моей головой не было ни одной из них. «Я как пятиклассник, – усмехнулся про себя. – Ищу созвездия северного полушария в южном полушарии». И стал искать столько раз вычитанный в книгах о мореплавателях созвездие Южного Креста. Оно должно быть формы неправильного креста. Но разве его найдешь среди тысячи звезд, когда у них яркость меньше чем у Медведицы? И африканский Млечный Путь был каким-то расплывчатым, жидким. Я глубоко вздохнул. Вот оно какое, звездное небо Экваториальной Африки!

Проснулись в 7 утра и снова с Марианной смеемся, разговаривая на родном языке. Оказывается, в Африке можно спокойно проспать полусутки, как хорьки. Наш гид Балтазар стучится в дверь. «Гуд моонинг!» -- приветствует он, показывая белоснежные зубы. А ведь его, Балтазара мы знали еще у себя на родине. Через Всемирную паутину -- Интернет он вошел в наши души. Перед экспедицией на Килиманджаро мы между собой то и дело шутили: «Там в Танзании у нас есть друг Балтазар!». А с живым Балтазаром мы встретились вот как.

Из трехзвездного отеля, где мы отдохнули полночи, Еммануэл доставил нас в турфирму «Транскибо» в небольшом городке Моши. Его директор, мистер Томас -- веселый малый, широко улыбнувшись, неожиданно сообщил нам: «Вас будет сопровождать один из лучших гидов фирмы – Балтазар». Не веря своим ушам, мы невольно вскрикнули. И предстал перед нами наш заочно знакомый -- Балтазар, коренастый, с приветливой улыбкой на широком лице, шагающий вразвалочку, как деревенские мужики. С первых же минут знакомства мы стали близки, как старые друзья. «Мое дело сопровождать вас, показывать. А ваше дело – смотреть, есть и спать», -- говорил он, когда мы осматривали кратер Маунди около второго лагеря Хоромбо. Действительно, он ни на метр не отходил от нас во время всего путешествия.

Известный гид Балтазар

|

|||||

Охота за звездами во вторую ночь была неудачной. Лагерь Хоромбо на высоте 3720 м был окутан плотным туманом. Но то, что я увидел при свете налобного фонаря, изумило меня. Предо мной и сплошь вокруг меня висели в воздухе сотни тысяч, а может миллиарды капелек тумана. Эти микроскопические капельки не двигались, а висели в ночном воздухе. Я их сравнил с кончиками игл, которые можно сосчитать, разделив на кучи: сотнями, тысячами. Иногда мне казалось, что круг от света фонаря был огромной лупой. Каждая махонькая капелька не касалась других капелек, ее окружавших. Да, ничего не скажешь, это Африка.

Эту самую Африку мы стали измерять стопами через джунгли. Загадочное слово «джунгли» пришло в мое сознание еще в раннем детстве из кинофильма «Тарзан», в котором в роли человека-обезьяны снялся олимпийский чемпион по плаванию американец Джонни Вейсмюллер. До вчерашнего дня джунгли мы видели только в кинофильмах. Наяву в нем мы оказались вчера, когда пошли по тропе вверх из национального парка «Килиманджаро». Джунгли с первых двух шагов поглотили нас сыростью и зеленым темным миром. Я не раз вглядывался вглубь джунглей, но дальше 3-4 метров стояла темень сплошной зеленою стеной. Около Мандара-Хут на деревьях, как белки, прыгали обезьяны: мартышки и незнакомые нам белоснежные пушистые собратья. Какие твари здесь ползут по ветвям, стволам деревьев? Подумать страшно: пауки, змеи, гусеницы, комары – переносчики тропических болезней. Как же первые европейцы отважились исследовать африканские джунгли посреди разной твари? Это мы привиты от желтой лихорадки, глотаем еженедельно таблетки от малярии, этим обезопасив себя. К тому же я Марианне строго-настрого наказал, чтобы она ничего не пробовала на вкус, на запах, даже если жажда ее одолеет, ни капли влаги в рот не брать. Привожу пример, что английский ученый Ливингстон, исследуя эти края более века назад, не раз болел и выздоравливал но, в конце концов, сгинул от тропической болезни. А писатель Хемингуэй в 30-х годах прошлого века схватил в этих местах амебную дизентерию. Но железное здоровье великолепного охотника Хема выдержало это испытание, и вышел из-под его пера знаменитый рассказ «Снега Килиманджаро».

Посреди джунглей текла небольшая речушка с водопадом. Вода была чернильного цвета, как у рек Якутии. Мы с Марианной пытливым взглядом всматривались в темную воду, пытаясь заметить что-то, как Балтазар вспугнул нас громко: «Крокодайл!» Мы втроем громко засмеялись. Из шутки гида поняли, что в этой реке не водится животное, имя которого в советское время олицетворял юмористический журнал.

Тропа маршрута Маранга, шириной метра в полтора, по которому рядом можно идти только по двое, начиная от ворот Национального парка «Килиманджаро», с самого низа от отметки 1700 м до лагеря Кибо на высоте 4700 м и длинной в 42 километра была ухоженной. По краям этот человеческий «хайвей» был ограничен голыми ветвями, сделаны водосливные маленькие канавки в поперечину. На ней ежедневно оставляли свои следы сотни путешественников, но ни окурков, ни остатков сгоревших спичек, ни клочка бумажки мы ни разу не видели. На этой тропе не было следа технического творения человека. Строительный материал в промежуточные лагеря танзанийцы таскали на себе: 4-5 метровые доски, цемент. Обслуживающий персонал таскал питьевую воду в бачках, канистрах до самого верхнего лагеря традиционно на голове или на плечах. Здесь движущей силой были человеческие мускулы. До сих пор, с появления первобытного человека полторы миллиона лет назад в ущелье Килиманджаро – Олдувай его прямые предки таскают тяжести только на себе. Использование чисто физической силы, мускулов, в придачу с солнечными батареями в лагерях, как мы видели, помогают сохранить первозданную природу Килиманджаро. Мы наяву увидели, что одним из неистощимых запасов энергии на Земле и сегодня является человеческий мускул, он быстро восполним. В Африке эту простую истину успешно используют в повседневной жизни. Потому гидами, портерами – носильщиками на маршрутах работают молодые мужчины самого работоспособного возраста.

Неиссякаемая энергия человека

|

|||||

Я прикинул, хорошо, что танзанийцы и в двадцать первом веке не подводят дорогу до хижины Кибо. А то бы один водитель с мотором в сто лошадиных сил заменил бы двести носильщиков. Но зарплату домой приносил бы один водитель, а 199 человек сидели без работы и плевали бы в синее африканское небо. На Мандара и Хоромбо кормили нас в столовой-хижинах. Наш официант --танзаниец оказался проворным парнем, он всегда успевал занимать одним из первых место на длинном столе. Путешественников-альпинистов было сотни, так что если чуть прозевал -- дожидайся второй очереди. Здесь стоял шум-гам, равный гулу водопада Виктория. В столовой сплелся конгломерат языков, громкий разговор шел, может на 10, а может на 20 языках, но не слышно было нашего родного рашен. И мы добавили свой язык, не услышанный хижинами за их деревянный век. На небольшой скатерти наш официант ставил утренние или вечерние блюда. Еда как еда, только вот первое – суп был незнакомым. Он походил на похлебку. Цвет у первого блюда был то белый, то желтый. Когда официант спрашивал о качестве танзанийского первого блюда, мы с Марианной поднимали большой палец вверх: «о кей!». Повар узнав, что мы из России, стал частенько печь блинчики. Танзанийские курицы, вложенные в ланч, были жилистыми, небольшими, как из породы гончих. Нас радовало, что они натуральные, африканские. Этих кур видели по дороге между зарослями бананов. Иногда мы приносили на стол свои продукты. Черный московский хлеб «дарницкий» настолько сохранял свои качества, что прожив в Африке неделю, мы вернулись обратно в Россию с частью такого же « дарницкого», какой вывозили в Черную Африку.

Шли мы не торопясь, ежедневно поднимаясь по вертикали на 1000 метров. Такой темп ходьбы давал возможность неплохо акклимитизироваться. Одна из известнейших гор мира – вулкан Килиманджаро был высотой около 6000 метров. Подняться на нее не шутка. В евразийской России нет горы по высоте равной этой. Мы с Марианной знали, что такое высота и в нас теплилась надежда, что может на экваторе атмосфера будет толще, чем на наших северных широтах. Здесь 6000 метров будет равен, ну скажем, 5000 метрам северных широт. Наше предположение оказалось верным, когда мы пришли в последний штурмовой лагерь Кибо на высоте 4700 метров. Многие пожилые, но не старше меня альпинисты решили не подниматься вверх. Они идут вниз. Кореянка Мария, с первой же встречи уверявшая нас, что она представительница сильной нации, сидела на камне и рыгала. Пухлое лицо ее стало белым, как мел. Большинство путешественников были уже в объятиях горной болезни.

Закинув свой рюкзак на нары в каменной хижине лагеря Кибо, я вышел и стал внимательно изучать часть тропы, змейкой уходящей вверх на трапециевидный Килиманджаро. Как известно, по этому пути впервые на Килиманджаро поднялся немецкий географ Ганс Майер. Честь и хвала первопроходцу! На уровне этой высоты, где я стою, проложена круговая тропа и можно выбрать 6 маршрутов на вершину. Я поднял голову, окинул взглядом белые ледники в вышине на границе голубого неба и темных скал. «Надо ее обязательно взять!», -- сказал я себе и машинально сложил ладони. Поднес их к груди. Охотничий обычай язычника не подвел меня и в этом далеком краю. Я прошептал про себя взбредший в голову стих благословления к Великой Горе. «Нижний и Верхний золотой мир Африки, девять Небес, семь звезд на Небе! Будьте милостивы к нам, Священная Килиманджаро! Вершины твои остры, перевалы твои трудны! До земли мы тебе поклонимся, до небес мы тебя вознесем. Припрячь свои ветры, тучи свои разгони. Дай нам возможность обозреть с твоих высот землю, разреши нам ступить на твою священную вершину!» Без таких слов никак нельзя ходить на высокие горы, их надо уважать.

В одной из многочисленных палаток, облепивших каменную хижину, галдели портеры. Проходя мимо них, я увидел, что они рубились в карты, и возможно, матерились на своем суахили. Ниже лагеря Кибо белые облака своей сферической формой огибали землю. Что удивительно здесь, то облака не поднимались выше 3000 метров, обозначая выпуклость Земли. Я вспомнил, с чего началось наше путешествие в этот удивительный уголок зеленого континента, и на гору с певучим, загадочным названием.

Года два назад в памирском лагере на 4200 метров один немецкий альпинист рассказывал нам, что он побывал на вершинах Килиманджаро, Аконкагуа, Мак-Кинли и Эльбрусе. И есть альпинисты, которые восходят только на высочайшие вершины материков. Мы это восприняли, как должную информацию, и дальше даже не интересовались. Мало ли куда ходят альпинисты!

Как-то в долгий зимний вечер я стал «странствовать» по Всемирной Паутине и наткнулся на проект «7 вершин». Меня моментально осенила мысль: а почему мы не можем побывать на далеких высочайших вершинах материков, как тот немец? На вершины Памира ходили, мы видели, что альпинисты такие же люди, как и мы. Средняя высота нашей республики 1580м. Значит, в горах мы должны чувствовать себя намного лучше, чем жители равнинных стран. Что, у нас жилки слабы? Эти «что» да «почему» и привели нас в Африку, на ее высочайшую гору. Подлили масла в огонь рассказы гида Максима Богатырева, украинского альпиниста, врача-хирурга Игоря Похвалина в Интернете. В Москве наша команда разделилась на две группы. Мерген с Мачуком штурмуют Эльбрус. Забегая вперед, скажу что они взойдут на обе вершины двуглавого великана, когда будет греметь канонада грузино-южно-осетинской войны. Когда Балтазар сообщил нам, что сейчас пора спать, а в полночь идем на штурм Килиманджаро, мы радостно удивились. Идти в 12 часов ночи на вершину – это было экзотикой, какая нам и в голову и не приходила! Нам приходилось штурмовать вершины в 4-5 утра, но чтобы ровно в полночь идти в гору, хе-хе, такого никогда не было! При ночной ходьбе, знаю, есть свое преимущество – время идет незаметно и расстояние быстро сокращается.

Мы легли на нары каменной хижины. Спали мы или не спали -- было что-то непонятное. В 11 ночи Балтазар нас разбудил и принес «хот уот» -- кипяток и что-то из второго, до которого мы почти не дотронулись. И вот ровно в 00.00 часов 12 августа мы двинулись наверх, освещая свой путь фонарями «Petlz» на голове. Впереди нас светилась длинная вереница альпинистов. Они группами шли повыше нас. Наш гид Балтазар, побывавший на вершине более 100 раз, шел впереди, затем я, Марианна и ассистент, имя которого я не запомнил. С первых шагов на гору в такт шагам в моих ушах звенели слова: «Только вперед! Не отступать!» В высоких горах самое главное, это мы освоили давно, – не торопиться. Оказывается, и в Африке об этом знают. Еще внизу то и дело Балтазар временами повторял: «поле-поле» -- не спешите! Цокали телескопические палки по камням. Луны не было, звезды южной широты очень внимательно наблюдали за нами мириадами глаз. Было холодновато. Постепенно мы один за другим стали обходить другие группы. Теперь впереди на вышине светилась только одна группа. Я оглядывался назад и по силуэту горы Мавензи определял нашу высоту. Вот мы уже на 5000 метров. Змейкой поднимаемся по вулканической породе в темноте, через равное время отдыхаем стоя. И вдруг мы услыхали наверху песню и прихлопывание ладоней. Во, дают парни! Из слов песни гидов-танзанийцев отчетливо были слышны на суахили знакомые слова: «чамбо», «килиманчаро», «акуна матата».

Это их страна, их гора. На такой высоте, где не каждый житель другой страны может дойти до нее, они чувствовали себя, как рыба в воде. Меня охватило чувство гордости за них, за то, что простые и бедные на вид танзанийцы имеют то, чего не приобретешь даже за миллиард евро – возможность своими ногами дойти до вершины самой известной горы Земли. Внизу еле плелись, задыхались, поворачивали назад люди из разных стран и континентов, которые сотни, тысячу раз богаче их, а хозяева земли танзанийской как ни в чем не бывало, пели и плясали. Если песня – душа человека, то очередное восхождение для них, надо полагать, было праздником, по-хемингуэевски «который всегда с тобой». Эти певцы-высотники мужчины из племени чаго были абсолютно трезвые. А у нас обычно поют по ночам после горячительного, усмехнулся я про себя.

Темнокожие, цвета кожи созревшего сибирского кедрового ореха, гиды и портеры в основном были ростом около 180 см, только четвертая часть их была небольшого роста. Постоянная ходьба в гору, переноска тяжестей на голове, на спине, в руках делали их движения легкими, как у африканских газелей. Они были подвижны, сухощавы. Их лица, движения, взгляд излучали добро. Они были вежливы, предупредительны. Их доброжелательность настолько была искренней, что временами нам казалось как будто бы мы и не выезжали из России, а только сменился цвет лица людей. Они владели английским на достаточном уровне, чтобы обслужить иностранцев, а многие объяснялись, как мы заметили, и на французском, на немецком. Внизу, в деревнях и в Моши, мы видели, как танзанийцы постоянно копошились словно муравьи, как у нас в доброе колхозно-совхозное время. Даже мальчуганы, демонстрируя нам ящериц-хамелеонов на своих тонких запястьях, зарабатывали на жизнь. «One dollar», -- таков был тариф каждого щелчка наших фотоаппаратов, нацеленных на них, на их твари. Да, их родная гора Килиманджаро для них золотое Эльдорадо. Потому Танзания зарабатывает в год 1 миллиард долларов только от туризма. Это трехгодичный бюджет нашей маленькой республики. Танзанийцы принимают путешественников со всего земного шара, и надо полагать, что они знакомы с культурой больших и малых народностей. Потому мистер Томас говорил, что «рашен -- неунывающий народ».

Песня растворилась в ночной мгле и они, по всей видимости, двинулись вверх. Мы поднимаемся за ними. На очередном привале Марианна говорит, что ее тошнит. Понятно, у нее началась горняшка! Я оглянулся назад и увидел, что мы на уровне вершины Мавензи. Значит, высота 5200 метров. Я советую Марианне идти не спеша, по возможности сообщать, когда ей надо отдышаться. Гипоксию она знает не понаслышке. Цокание палок по камням, привал. Горняшка Марианну не покидает. Наверху танзанийцы снова поют и хлопают. Мы отдыхаем и слушаем их. У людей горняшка началась, а им – хоть бы хны! Опять цокание палок. Через некоторое время я чуть было не натолкнулся на Балтазара. Он указывает на что-то темное. При свете налобного фонаря читаю «GILMANTS POINT 5685 m.» Оказывается, это край кратера. Первая вершина. Марианна – бабушка двух внучат, которую никто не обгонит в ходьбе по вертикали в наших краях среди представительниц прекрасного пола, была толмачем нашей небольшой группы. Она переводит слова Балтазара. Сейчас путь будет пологим, ходьбы до вершины минут 45. Пошли между большими скалами. Ого! Тут я понял, что горняшка заарканила и меня, дыхание у меня сперлось. Я малость обрадовался, что гипоксия для меня началась на высоте 5700 метров. Это хороший показатель для моего организма. Марианна все еще во власти гипоксии. Я ее знаю -- будет задыхаться, спотыкаться, но по своей железной силе воли дойдет до вершины. Ее сейчас ничто не остановит.

Вот и первая вершина

|

|||||

Дыхание мое стало прерывистым, я замедлил шаги. Стал сравнивать данную высоту с высотами далекого Памира по воздействию на мой организм. Воздействие высоты почти 6000 метров на Африке такое же, как и на Памире, на том же уровне. Это восхождение для меня означало очень многое, если не все. Оно не только стартовое восхождение в нашем проекте «7 вершин». Оно открывало мне путь заново в горы. Менее года назад со мной произошло малообъяснимое событие. А было вот что.

В прошлом году я подходил своему 60-летию. У нас этот возраст -- 5 кругов по восточному 12-годичному циклу, считается критическим. Есть выражение: «перевалишь, не перевалишь 61». В лишний год засчитывается твоя жизнь и в утробе матери. Так вот, если перевалишь 60-летний рубеж, считай, что тебе и сам черт не страшен. И вот, прожив долгую-долгую жизнь, я чуть было не перевалил магический рубеж. Вдруг ни с того, ни с сего меня сковала одна из неизлечимых болезней, которая выражается в медицине формулой. Помню, есть давняя притча, что у Всемирной организации здравоохранения есть золото для отливки памятника тому, кто найдет средство для лечения этой болезни. И вот человек, которому уготована участь ухода в Нижний мир, я поправился неизвестно от чего. Одно знаю, что здорово мне помогла наша российская бюрократия, которую мы ругаем на чем свет стоит. Пока московский и томский НИИ онкологии затеяли обычную волокиту с нашей медицинской администрацией, я, оставленный почти без лечения, принимал немыслимые меры к выздоровлению. Традиционная европейская медицина, методы космоэнергетики, шаманские заклинания, буддийские сутры, народные лекарственные средства, помощь друзей из разных географических широт и долгот – все я взял на вооружение. Всего лишь за несколько месяцев эта болезнь настолько высосала мои жизненные ресурсы, что иногда на расстоянии 50 м от дома я вызывал такси и, на мне можно было изучать анатомическое строение мышц человека. Прошло полгода, как перед моим взором исчезли белые потолки. Мои естественные ресурсы организма начали медленно восстанавливаться. А потом смотрю, я стал мечтать о горах, но не о тех горах, на которых бывал. Познавшему цену жизни, мне в голову пришла авантюристическая мысль – побывать на высочайших вершинах всех материков. Это был уровень моего психологического состояния. А свое физиологическое состояние я должен определить сейчас по восхождению на Килиманджаро. Если возьму ее, то путь на другие высочайшие вершины, можно смело сказать – будет открыт.

Такие мысли, сто раз повторенные в эти дни, сейчас наяву нарисовались на белеющих в темноте снегах кратера. «Смотри!», -- крикнул Балтазар, оглядываясь в мою сторону. Я повернулся. На темном горизонте появилась тонкая багровая полоса. Это восходит африканское солнце! Наручные 6-долларовые часы, купленные на одном из московских рынков, показывали ровно 6.00 часов утра. Здравствуй, солнце Экваториальной Африки! Вот почему альпинистам предлагают идти на восхождение в полночь, чтобы они увидели незабываемый в жизни восход солнца, который ходит над экватором. Солнце хоть одно, но восход его в разных широтах воспринимаешь все равно по-разному.

В отрезок времени, равный школьному уроку, мы подошли к Ухуру-Пик. Стало совсем светло. К вершине тянулась не только наша цепочка, но две цепочки и с других сторон. Через несколько шагов нам некуда было подниматься, выше нас было одно лишь танзанийское небо. Здесь было столпотворение, восходители старались на память сфотографироваться под стелой, обозначавшее высочайшую вершину африканского материка. Марианна была свежей как огурчик, горняшки у нее как не бывало. Моя землячка стала вытаскивать из рюкзака наши многочисленные атрибуты на высоте 5895 метров. Сперва подняли флаг России, затем нашей республики, далее разнообразную атрибутику. На камнях рассыпали горсть родной земли. Пока мы снимали, другие альпинисты, несмотря на ветерок и холод, терпеливо дожидались своей очереди. За все это время я мысленно повторял: «Спасибо, тебе Священная Килиманджаро! Услышал ты нашу просьбу. Спасибо, Великая Гора! Песни будут сложены про тебя у нас, и стар и млад будет возносить твое имя у нас. Ты стал для нас вечной песней, Килиманджаро!»

Вершина Африки

|

|||||

По своей привычке мы всегда делали перекус на вершине. Я еще в хижине Кибо приготовил национальную еду – «далган» -- толченный ячмень с маслом, сахаром и молоком. Это калорийнейшая еда кочевников. Вот, думаю, сейчас вытащу термос с горячим кофе и далган в чаше из рюкзака. Поедим не спеша, вчетвером, да интервью дам в видеокамеру. Не тут-то было, Балтазар стал нас торопить. Марианна перевела, что ассистент замерз и надо быстрее спускаться к Кибо-Хут. Температура воздуха была ниже 10 градусов мороза. При свете взошедшего солнца я увидел, что одет ассистент плохо, желтая куртка его была тонкой. Не в правилах гор спокойно сидеть есть и пить, когда один из товарищей мерзнет. Надо спешить вниз. Ладно, бог с ней, с едой.

А вот мечту, которую я твердо решил осуществить еще в поезде, решил выполнить. Я набрал в легкие разреженный воздух и запел с хрипотцой. Высота действовала на голосовые связки. Кто из окружавших меня восходителей знает, что я и в школьном хоре пускал «петуха»? Слова этой песни я придумал сам во время длинного пути до Москвы, а мелодию подобрал самую распространенную в народе. Я запел о том, что хоть и высока Килиманджаро, но моей страны отсюда не видать, хоть и зелена Танзания под экватором, но моя страна мне милее. Смотрю, со второго куплета Балтазар начал подражать мелодии песни. От его улыбки на кратере вулкана появился еще один островок белого цвета. Мы вчетвером весело засмеялись. В душе у нас с Марианной кипели разные мажорные мелодии. Если бы не гипоксия, можно было бы петь до самого Кибо. Как не запоешь! Мы ведь первые тувинцы из самого Центра азиатского материка, которые побывали впервые не только в Танзании, а еще хлеще – побывали на высочайшей вершине всей Африки, на знаменитой Килиманджаро, вершина которой так и осталась не спетой песней восславившего эту гору Хемингуэя. Если танзанийцы пели, идя на штурм, то наши души запели, когда мы начали спуск вниз в быстром темпе.

После так называемого небольшого «сна» в каменной хижине Кибо мы быстро спускались, окрыленные успехом, вниз по знакомой тропе. К нам навстречу крутил педали своей трехколесной тележки инвалид-американец. Мы обогнали его на тропе три дня назад. Этот молодой мужественный человек, по всей видимости, не ходячий, сидя на корточках руками крутил педали передних двух колес тележки. Его сопровождали люди с телекамерами и микрофонами, с дутыми колесами и металлическими пластинами. Он устанавливал рекорд Гиннеса! Решил взойти на Килиманджаро только при помощи рук. Даже видавший виды на своей африканской земле Балтазар качал головой: «Вот человек а! Какая у него сильная воля!»

Будет рекорд Гиннесса!

|

|||||

На обратном пути в хижинах Кибо и Хоромбо, удивительное дело, нам то и дело слышалась на улице то русская, то тувинская речь. Вроде: «Ты что, Ваня?», «Эй, аал!». Это воздействие высоты Килиманджаро на нашу психику, предположили мы.

Получив номерные Сертификаты о восхождении в конторе национального парка «Килиманджаро», мы решили вручить команде Балтазара чаевые. Попросили нашего славного гида собрать его команду. Когда они собрались, мы аж присвистнули от удивления, их было 9 человек! Нам в Москве подсказали кому, сколько чаевых нужно давать. Посовещавшись с Марианной, мы дали им чаевых на 100 долларов больше. Они так славно поработали, что у нас не было никаких претензий к ним. К тому же у Балтазара было четверо детей и у других, наверное, тоже не меньше, пусть они обрадуют своих черномазых шалунят. Деньги – дело наживное, мы-то еще заработаем. В придачу вручили им матрешки да шариковые ручки с Кремлем.

«Килиманжа-аро», «Килиманча-аро», -- звенели в наших ушах то зарубежные, то танзанийские песни во время перелета до самого аэропорта Домодедово. Едва колеса катарского аэробуса коснулись взлетной полосы, все пассажиры захлопали в ладоши. Здравствуй, Россия! Здравствуй, Родина! Путь на другие высочайшие вершины мира для меня и для нашей команды открыт!

У подножия Килиманджаро

|

|||||

Александр Петров. Эльбрус.

Эльбрус.

Гравитационная постоянная вовсе не постоянна. С водружением рюкзака она возрастала троекратно, с каждым шагом – экспоненциально увеличивалась, на привалах – сбрасывала значение на земное, а встав на ночевку, люди могли за шаг ...

|

|||||

Гравитационная постоянная вовсе не постоянна. С водружением рюкзака она возрастала троекратно, с каждым шагом – экспоненциально увеличивалась, на привалах – сбрасывала значение на земное, а встав на ночевку, люди могли за шаг преодолевать в полтора раза большее расстояние, при этом на несколько долей секунд зависая в воздухе. Здесь расстояние измеряется не в километрах, а в часах на преодоление его, а скорость в метрах по вертикали в час. Вот такая вот затейливая физика в горах.

Каждому стоявшему на 5621 хотелось, чтобы близкие, друзья и родственники, с кем предстояло, по приезде домой, делиться впечатлениями, были рядом, ибо все понимали, что ни с помощью бесчисленного множества прилагательных из словарей Ожегова, Даля и Суворова вместе взятых, ни с помощью фотографий, сделанных на самую профессиональную фотокамеру самым одаренным фотографом агентства Magnum, ни гиперактивнейшей жестикуляцией руками со скоростью 800 ж./мин. [жест/минута] (СИ) каждой, невозможно было описать увиденного и передать прочувствованного. Исключения не составляли и участники восхождения последнего дня лета тяжелого девятого года. Но эта мысль была далеко…до нее оставалось девять суток…суток, чувствами которых будет захлебываться каждый участник, вспоминая их.

Ограниченный правдой в ногах я аскет поневоле.

А пока, разношерстная группа, состоявшая из двух еще более разношерстных бригад, набирала первые метры по вертикали от поселка Верхний Баксан. Бригады шли с интервалом в 10 минут. Тропила собака. Каждый метр заставлял все больше сомневаться в адекватности оценки собственных сил. Но в первую ночевку никто не озвучил этой мысли. Лагерь был разбит на левом берегу речки Кыртык. За готовкой ужина первый бригадир попросил пару банок тушенки. Это 2х525г.=1050г...Несколько изможденных тел метнулось в сторону, яростно разрывая рюкзаки и расшвыривая вещи, пытаясь добраться до ненавистных жестянок…кому-то повезло…кто-то разгрузился…

Первая ночь была беспокойной. Для всех. Кто-то был более слабым физически, кто-то был слаб духом, а у кого-то слабило желудок…

Бригады покидали зону леса. Ничто не предвещало трэша и угара. Во время затяжного перегона, на котором, как потом выяснилось, многим приходило ощущение отъезжающего сознания и приближающегося обморока, колонна приняла вправо в ущелье реки Уллуесенчи. Тропа набирала градус, а бригадиры не сбавляли темп. Тело потело.

Чем хуже, тем лучше.

Помочь удержать сознание могли лишь аскорбиновая кислота и декстрозы моногидрат в медвежьих дозах. Группа упала за 2 часа марша до перевала. В программе вечера была ванна-джакузи. Сил не было, жилы – надорваны, кто-то молчал, кто-то – нет.…адский переход. Некоторые из участников позже назовут эти сутки самыми сложными в походе.

Жалобы, замечания, предложения?

Следствием разгрузки рюкзака умирающего является нагрузка минимум пары участников. Разгрузку необходимо проводить скрытно, ибо заприметив халяву, организмы других участников из группы риска начинают отказываться далее функционировать, зная, что в любом случае придет помощь и их разгрузят также [выдержка из пособия для молодых высокогорных туристов, Москва, изд. Угарник,1965г.].

|

|||||

День третий. Разгрузили одного участника вопреки вышеуказанной инструкции – нагрузили двух. Проходит 20 минут и нагружаются еще два участника…правила и инструкции необходимо соблюдать. Перевал Кыртыкауш стал для кого-то переломом, для кого-то надломом, а для кого-то остался просто перевалом. 3232. Подвиг героев Кавказа бессмертен в сердце народа. 3154. Перевал Исламчат. Бригады растягивались... арьергарды первой и второй поравнялись. Путь группы преградила не меньше чем по пояс переходимая горная река ледникового происхождения. Нужно уметь ждать. Группа встала. Спирт был брутально разведен спиртом. Сон был безмятежен, а стоянку освещали мириады звезд.

Все что вы хотите вы получите, и даже то, что не хотите, вы все равно получите.

В пять утра река учтиво пустила на тот берег. Нужно уметь ждать. Тропила собака, пока путь группе не преградили два кавказца…кобель и сука. Никто не хотел красить ледорубы в красный…кавказцы тоже. Альпинисты входили в локальную зону цивилизации. Арьергард первой бригады бьет панику и грозится ретироваться с урочища Джилы Су…прорабатывается план халявной эвакуации посредством МЧС с применением массовой симуляции страховых случаев.

Слижи конденсат с ржавой холодной водопроводной трубы – получи вкус настоящего нарзана.

|

|||||

Следующий день альпинисты провели весь день в заботах и делах: вязали узлы, бухтовали веревки, чинили кошки, осваивали технику скалолазания с верхней страховкой, дюльфер с ней же, сушили на солнце кровавые мозольки, залечивали потянутые голеностопные суставы, пили нарзан и купались в нем же, получали, так недостающие в городских условиях, дополнительные дозы радиации.

Люди с избыточной массой, а также злоупотребляющие спиртными напитками более подвержены горной болезни [Альпинизм, под редакцией Антоновича И.И, Москва,2001].

Группа легла на курс. Без жертв миновала каменный мост через Малку и далее по левому берегу Джилы Су прорывалась в сторону замерзшего озера Джинкаученкез. Точка невозврата пройдена и путь к цивилизации теперь лежит только через восточную вершину. Эта мысль не могла не возбуждать и не будоражить головы. Группа шла около 8 часов всухую. На зубах скрипела пыль, поднимаемая горовосходителями при движении по осыпи. Пейзаж был унылым и заставлял вспоминать «Любовь к жизни» Д.Лондона. Собака так же внезапно исчезла, как и появилась. Сухо и неприятно. Лагерь встал на морене у пика Калицкого. Отдушиной был лишь компот, сваренный на совесть, так, что аж ледоруб стоял.

Кто-то вечером переложил нож в зону секундной доступности, проверив, достаточно ли остро лезвие и справиться ли оно с десятимиллиметровой веревкой. Но он старался не думать о том страшном моменте, который мог случиться, когда вся связка зависла бы на нем и ему пришлось бы принимать столь непростое решение…еще была другая мысль…когда срезав веревку, он мог бы спасти всю связку…эта мысль была еще страшнее…

На утро, повысив свои сцепные свойства посредством кошек и встегнувшись в связки, группа вышла на ледник. По дороге встречались оскаленные сосульками, но улыбающиеся и готовые в любой момент принять связки, ледовые трещины.

|

|||||

Также попадались грустные трещины со снежным кляпом, были трещины – убийцы, были молодые и старые…было очень много трещин, но три связки упорно преодолевали их, некоторые покорно обходя, некоторые перепрыгивая, стараясь не смотреть вниз, некоторые переходя по чудом сохранившемуся снежному мосту…шли три «поводыря», постоянно зондируя снежно-ледовый покров ледорубами, шли уверенно, шли к скалам Ачкерьякольского лавового потока. Сегодня трещины были не голодны, поэтому к середине дня лагерь встал на высоте около четырех тысяч в стартовом составе. Радиальный выход налегке к будущей стоянке штурмового лагеря дался относительно просто. Группа набрала шесть сотен по вертикали. Шесть сотен, которые через пятнадцать часов предстояло преодолеть с беспощадными заплечными утяжелителями. Сон был беспокойным.

|

|||||

На альтиметре 4546.Штурмовые лагеря разбиты. Альпинисты, вооружившись ледорубами и треккинговыми палками выходят на ледовый склон для тренировки техники самозадержания.

При падении необходимо немедленно, пока еще не развилась скорость скольжения, принять меры к задержанию: 1 — не выпуская из обеих рук ледоруб, повернуться на живот; 2 — приподнять носки ног, чтобы не зацепиться кошками за склон (иначе перевернет вниз головой); 3 — согнутой в локте рукой вонзить клюв ледоруба в склон, налечь на него всей тяжестью тела и тормозить, во чтобы то ни стало.

Прогноз на ближайшие пять дней оставляет горовосходителей без акклиматизационного дня. При первой возможности группа идет на штурм.

Синтетические волокна мало впитывают влагу, эластичны, хорошо амортизируют при резком натяжении и выдерживают на разрыв 1600—1900 кг при диаметре веревки 11—12 мм.

|

|||||

31.08.09. 5.30

Системы затянуты, фонарики включены. Нанизав себя на веревку альпинисты двинулись в сторону вершины...шаг за шагом, метр за метром…4600, 4700…30 минут, 40, 50…до первого привала связке оставалось с десяток метров, когда прозвучала команда «Срыв!» и идущий вторым альпинист резко сменил вектор движения и начал набирать скорость. Через мгновение вся связка прильнула к глетчеру, в который были вонзены 7 клювов, продолжая вдавливать всем телом в лед ледорубы…равномерное ускорение длилось несколько секунд…пульс под 200…веревка загудела и дернула системы первого и третьего горовосходителя... по связке пробежала дрожь от веревки, но цепной реакции не последовало.

Ча, с интересом наблюдавший за знакомой ситуацией с балкона стены, чавкал немного зачерствевшей горбушкой «бородинского»…светало...он не любил тмин, но другого хлеба этой ночью намутить не удалось.

Альпинисты двигались дальше…4800…мимо связки, двигавшейся траверсом, прямым курсом прошел фри соло БелАЗ (настоящего его имени никто не знал, а имя складывалось из первых букв вершин (конечно же не в хронологическом порядке), при восхождении на которые его признавали без вести пропавшим, но каким-то чудом спустя несколько недель он появлялся в ближайшем лагере, с обезумевшими голодными глазами…но он был жив и, как всегда, немногословен) и в приветственном жесте вскинул ледоруб вверх.

Солнечный зайчик от блеска начищенного дюралюминиевого сплава попал прямо в глаза дожевывающего последний кусочек Ча. От такой наглости он поперхнулся и чуть прокашлявшись, покарабкался по стенке в сторону ледника, с непреодолимым желанием заглянуть в глаза такому дерзкому восходителю…у него не было ни веревки, ни железа… Они ему были не нужны…он был уже давно мертв…

|

|||||

Связка входила в зону неполной акклиматизации. Парциальное давление кислорода уменьшалось, внутренне давление пыталось сравняться с внешним. Этого закона физики в горах никто не отменял…особенно это чувствовал мозг. Особенно это чувствовал мозг Зорге. Его черепная коробка давила ровно на зону ГМ, которая отвечала за агрессию.

Он шел по плохо прослеживаемой тропке, когда его, приотставшего от развязавшейся группы на скалах, кто-то оттолкнул со словами «С дороги, щенок!». Зорге изменил хват ледового инструмента и клювом подсек мерзавца за ногу. И только потом он увидел его лицо…он не мог его ни с кем спутать. Ведь это оно заглядывало в палатку на третьей ночевке. Это ему, на просьбу о хлебушке, Зорге спросонья нашарил в изголовье недоеденные за ужином хлебцы «Фитнесс Линия», и протянул их. На что получил ответ: «Иди на х.р со своими хлебцами!». Тогда Зорге спас прогуливающийся между палаток пес, спугнув Ча своим присутствием. Зорге об этом не знал. Сейчас он испугался. Но помимо испуга он был зол. Он работал в НИИ Криотехнологий и не знал слов мата. За него говорили его глаза. Зорге знал, что поединок с заведомо мертвым не мог закончиться в его пользу, но, проклятая горная болезнь, он был безумно зол. Ча тоже узнал своего недавнего знакомого и БелАЗ стал тут же ему не интересен. Схватка длилась недолго. До вершины Зорге не дошел 319 в.м.[вертикальный метр]. Прекращение поступления кислорода к мозгу на шесть – восемь секунд приводит к потере сознания, а в течение пяти – шести минут — вызывает необратимые изменения в коре большого мозга.

Снег был жутким на вкус…потому что он был безвкусен. Альпинисты с яростью вонзали в себя кислород, разрывая ноздри холодной воздушной смесью. Но даже увеличившаяся на 30% легочная вентиляция не могла спасти от гипоксии. Гемоглобин зашкаливал. Шаг, второй, остановка, вдох-выдох, вдох-выдох,…вдох. 5500. Последние земные семьдесят метров были самыми приятными. Когда конечная цель попала в зону видимости, невзирая на сужение периферического поля зрения и заметного «затуманивания» зрения в целом, когда она в 10-15 минутах ходьбы, когда альпинисты поняли, что они на финишной, когда ощутили действие сильнейшего наркотика и им так прекрасно, когда….

«50 метров, 49.5, 49, 48.5,…самые приятные, когда мыслями уже на вершине, когда представляешь, что сейчас после минутного отдыха будет сделана общая фотография, когда еще не дошел, но знаешь, что теперь тебя может остановить только разрыв сердца, когда еще чуть-чуть, но ты уверен…уверен в том, что все это было не зря, что 9 дней надрыва стоили 20 мин. проведенных на вершине, знаешь, что это не последнее восхождение, и теперь-то точно знаешь, как хочешь умереть, а те слезы, которые бегут по щекам - это слезы великого преодоления себя, знаешь, что если тебя накроет маразм, то последнее, что ты забудешь, после собственного имени, будут горы, ибо такое никогда не забывается…10, 9.5, 9,…,1,5621…5621 и ни метром ниже».

|

|||||

Семь часов вывернутых наизнанку желудков, диарей, головных болей, носовых кровотечений, разрывающихся барабанных перепонок, жажды, слезящихся глаз, страдающих от нехватки кислорода мышц бедер…организмы этого долго не забудут…и группа ворвалась на восточную вершину высшей горы Европы.

Штурмовой лагерь принял спустившихся покорителей горячим чаем и теплыми мягкими спальниками. Ночь угрожала возможным легким камнепадом благодаря поднявшемуся на скалах штормовому ветру. Это были лишь угрозы.

Во мне просыпалось желание жить в первый день осени, но завтра нас просто может не быть под этими звездами. О ком-то забыли, кого-то нашли, кого-то мы бросили…

В первый день осени группа уходила по нитке маршрута через ледник Ирик, перевал Ирик-Чат, долину реки Ирик на юго-восток курсом 137 градусов. Бригады входили в зону леса. Лагерь встал за пару часов марша до поселка Эльбрус. За костром в глазах альпинистов читалась дикая радость, усталость, уверенность и опустошение.

После полудня второго дня осени за прилавком магазина в Эльбрусе стояла первая бригада и в их глазах читалась радостная дикость.

И пусть пройдет не малый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В 23.45 по московскому в кольцо метро врезался пассажиропоток. Его отрыгнул из своих недр фирменный поезд №003 Кисловодск-Москва. Через мгновенье после удара поток изменил свою структуру и начал обтекать Садовое кольцо, заходя с северного и южного направлений, также не забывая наполнять прямые радиальных веток. Поток кишил людьми. Головы людей кишили мыслями, эмоциями, воспоминаниями, идеями. Выделяясь из потока заплечными утяжелителями и с ледорубами наперевес, шли два человека, которым предстояло делиться с близкими, друзьями и родственниками воспоминаниями и эмоциями. «Как жаль, что вас тогда не было рядом…это было прекрасно».

Горы изменяют людей. Даже «москвичи» стали настолько суровы, что брились ледорубом, играли в футбол в кошках, а за хлебом спускались с балкона на дюльфере.

Зументс Роберт. Килиманджаро. Путешествие на другую планету.

Все почти жалуются у нас на однообразие светской жизни, а забывают, что надо бегать за приключениями, чтоб они встретилисьМ.Ю. Лермонтов Зов далекой АфрикиНаша планета настолько велика и разнообразна, что вернувшись из одного из ее ...

Все почти жалуются у нас на однообразие светской жизни, а забывают, что надо бегать за приключениями, чтоб они встретились

М.Ю. Лермонтов

|

|||||

Зов далекой Африки

Наша планета настолько велика и разнообразна, что вернувшись из одного из ее многочисленных уголков может показаться, что ты побывал на совершенно другой планете. Так произошло и с нами после поездки в Африку.

Для европейцев ступивших на путь покорения всех высочайших вершин континентов Килиманджаро закономерно следует второй после Эльбруса. Эльбрус – посложнее и коварнее, но он ближе и в разы дешевле. Поэтому мы не стали исключением и в августе прошлого года стояли на обоих его вершинах. И стоило только сделать первый шаг на этом пути, как последовало предложение сделать второй. Оно поступило от человека с Украины, отказаться от поездки, с которым мы не смогли. Он тоже поставил себе цель побывать на всех высочайших вершинах континентов, достичь северного и южного полюсов и пройти кругосветку на яхте. Причем, в отличие от нас со Славой, он создал уже свой успешный бизнес, который дает ему деньги необходимые для осуществления проектов. При этом бизнес так правильно организован, что оставляет ему время для настоящей и полной приключений жизни. До конца следующего года Вадим планирует уже кругосветку на яхте, помимо Пика Ленина, Аннапурны и кайтинга в отдаленных уголках планеты.

После первого же телефонного разговора в декабре судьба марта была предрешена. Завертелась электронная переписка. Подготовка проходила в виртуально-заочном режиме, т.к. двое были с Киева, мой друг Слава из Минска, а я уже 5 лет живу в Латвии. Мы решили не обращаться к многочисленным турфирмам, предлагающим организацию поездки и восхождения на высшую точку Африки. Перекладывать часть ответственности с себя на кого-либо нам не по нраву. Организовать и осуществить такой проект самостоятельно – нелегкая, но интересная задача. Так постепенно на белом листе сознания стали появляться очертания одиноко стоящего вулкана. Затем потянулись ниточки маршрутов по его склонам. Каждая новая встреча с человеком побывавшим там или чтение его рассказа в Интернете, добавляла новые краски на холсте сознания. Еще задолго до поездки я уже начал ощущать на себе влажное и жаркое дыхание далекой Африки. А она с самого нашего детства овеяна романтикой и тревогой. Помните предупреждения Айболита или песенку Красной Шапочки: «А-а в Африке горы вот такой вышины!».

Дорога к мечте

Самолет отрывается от земли и набрав высоту берет курс на Танзанию. На его борту среди разношерстной и разноцветной публики – четыре человека разного возраста, достатка и рода занятий. Их объединяет одна мечта и они летят к ее осуществлению. Что заставляет их оставить семьи, комфорт, привычный уклад жизни и отправится в неизвестное? Нас влечет жажда познания этого мира и самих себя.

Мы летели из Киева через Амстердам. Путь не самый дешевый (1400$), но удобный. Стыковка в Амстердаме 3 часа. Посадка сразу в международном аэропорту Килиманджаро рядом с Арушей. Во время путешествия мы убедились, что Килиманджаро это популярный бренд: его именем названы аэропорт, пиво, чай, минеральная вода и т.д. Но бренд «Кока – Кола» победил белоснежную вершину, увековеченную самим Хемингуэем. Красно-белую вывеску или фирменный холодильник с напитком можно было заметить даже в самых отдаленных селениях. Вот они -последствия глобализации. Дети солнца пьют напиток цвета своей кожи и цвет это единственное общее между ними и этой жидкостью. Мир становится узнаваем.

По ночной Африке нас везут в Моши ( в переводе с суахили – дым). В темноте казалось, что мы попали в жаркую июльскую ночь какого-нибудь нашего южного курорта. Нас встретила Валентина Шайо – бывшая украинка, 23 года назад вышедшая замуж за танзанийца. Она оказала нам немалую помощь в переговорах с местным населением.

Альпинизм по Африкански

Утро следующего дня мы начинаем с офиса танзанийской фирмы, услугами которой мы, как иностранцы, обязаны воспользоваться, чтобы получить разрешение попасть на территорию горы. Мы оплачиваем грабительские государственные сборы за каждый день и ночь нашего пребывания в национальном парке. Мы оплачиваем также гида, его помощника, повара, его помощника, носильщиков и их помощников. Всего по 1000 $ с человека за 6 дней. Такой подход к альпинизму здесь установлен как правило. Одна из фирм в электронной переписке предлагала нам, в качестве необходимого минимума только гида и его помощника, но мы обратились в проверенную и рекомендованную нам фирму и оплатили весь пакет.

|

|||||

Оплатить, то мы оплатили, но смириться с тем, что часть нашей победы над собой, над своими слабостями и сомнениями возьмут на себя крепкие чернокожие парни взвалив наши рюкзаки на свои мускулистые плечи, мы не смогли. В качестве компромисса мы решили нести свои вещи сами, носильщики несут еду и воду. Гиды показывают нам путь наверх. Тропа настолько хорошо протоптана и маркирована, что эта их роль очень условна. То что нам готовили еду и накрывали стол скатертью, было непривычно, но удобно. Все сопровождающие нас очень старались, ведь по традиции в конце похода каждая группа выплачивает значительную сумму чаевых (от 250$ на всех), которые как я понял составляют существенную долю их заработка.

На вершину ведут 7 разрешенных властями маршрутов. Названия им дают деревушки, от которых они берут свое начало. Три маршрута идут с юга, два с запада, самый популярный «Марангу» идет с юго-востока. Его прозвали «Кока-кола роут» за популярность и доступность. Палатки на нем необязательны, так как в местах ночевок построены хижины. Символично что в них можно купить «Кока-колу» или пиво. Даже на высоте 4700 м.

Самым красивым считается маршрут «Мачаме» он проложен с юга и за опьяняющие виды прозван «Виски роут». Самым коротким и крутым путем на вершину Вас приведет маршрут «Умбве».

Уже по прибытию в Моши мы закончили наши споры и остановили свой выбор на маршруте «Ронгаи» («Нале-Мору»). Про этот маршрут с северо-востока было написано, что он настолько нехожен, что Вы точно на нем будете одни, и можете встретить таких диких животных, как слонов, буйволов и львов. Спуск с вершины проходит по маршруту «Марангу» согласно правил танзанийской ассоциации альпинизма. Поэтому есть возможность увидеть северные, восточные и юго-восточные склоны горы.

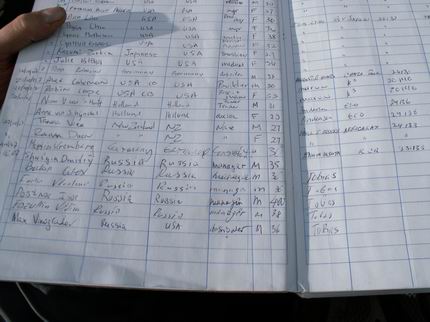

Мы заканчиваем необходимые формальности в офисе фирмы и на въезде в национальный парк у ворот «Марангу» и на микроавтобусе с полным приводом в компании 9 негров не считая водителя отправляемся огибать гору с востока. Путь не близкий и занимает 2 часа.

За окнами Африка! Под колесами тоже. Нас трясет так, что фотоаппараты выпадают из рук. Но ведь так хочется запечатлеть людей одетых в яркие, цветные с немыслимыми узорами одежды. Людей, которые так важно и неторопливо даже не идут, а плывут по улицам, являющим собой сплошной стихийный рынок. Плывут груженые ветками с гроздьями бананов (полсотни бананов на одной), корзинами с экзотическими неведомыми нам фруктами, мотыгами, свертками, портфелями. Все это они несут на своих головах даже не придерживая руками. Данный способ переноски с детства формирует особую осанку с гордо поднятой головой.

Вся жизнь тяготеет к дороги, поэтому мы видим так много строений с красными крестами на стенах. Эти здания власти собрались снести за незаконную постройку и нарушение границ дороги.

Мы приезжаем в деревушку Нале Мору на самой границе с Кенией. Строения из некрашеных, потемневших от времени и дожей досок, просто воткнутых в землю, выглядят, как полуразрушенные сараи. Отсюда мы начинаем свой путь наверх. Экваториальный закат недолог и мы еле успеваем расставить свои палатки, чуть выше деревни, как наступает темнота.

Мы начинаем путь

Одна из интересных особенностей горы Килиманджаро то, что благодаря близкому расположению к экватору и большой высоте, на ее склонах от подножья до вершины чередуются все климатические зоны земли от экваториальной до арктической. Таким образом мы словно совершали путешествие от жаркого экватора до заснеженного арктического полюса. С изменением высоты на глазах менялся климат, растительный и животный мир. Крупных диких животных встретить не довелось, но об их наличии напоминали многочисленные звериные тропы, пересекавшие наш путь. Слышали рев буйвола из соседнего ущелья. Вечером отправились было на его поиски, но налетевшее облако не оставило нам на это шансов.

Уже во вторую ночь внутренняя поверхность палатки стала покрываться инеем. Первую половину дня всегда было ясно. К обеду экваториальное солнце выходило в зенит и палило нещадно. Предметы переставали откидывать тень. Кто не достаточно защищался – получал солнечные ожоги и страдал. После обеда по строгому плану природы небо затягивали грозные тучи, сверкали молнии и шли ливни. Март – начало сезона дождей. Мы знали это и с готовностью одевали на себя плащ-палатки.

|

|||||

Технической сложности у маршрута нет, поэтому высоту мы набираем быстро. К обеду третьего дня пути мы достигаем высоты 4700 метров над уровнем моря. Здесь наш маршрут соединяется с маршрутом Марангу и расположен штурмовой лагерь Кибо. Уже второй день мы ощущаем высоту. Воздух как будто звенит. Кислорода не хватает. Сердце стучит чаще и его удары отдаются эхом в больной голове. Наша акклиматизация явно не поспевает за нашим стремлением к вершине. Появляются сомнения: «Смогу ли?». Даже думать больно и тяжело.

Среди унылой россыпи рыжеватых камней появляются две палатки. Здесь нам предстоит скоротать тяжелые часы до выхода на штурм, который запланирован в полночь. Собран и уложен в рюкзак необходимый минимум вещей. Продумана каждая деталь одежды. На вершине нужно будет защитить себя от морозного ветра и палящего солнца. Теперь главная задача уснуть, организму это будет во благо. Но сон не приходит, его то и дело отгоняют тревожные мысли: «Выдержу ли? Что-то совсем мне плохо, может быть заболел я уже чем-нибудь африканским? Интересно сколько малярийных комаров меня уже укусило? А помыл ли руки наш повар вчера? Сколько времени потребуется, чтобы спустить меня больного из под вершины? Африканская медицина лечит или калечит? Господи, как же далеко наш дом, наша цивилизация!» Напрасно пытаюсь я представить себе, то что лежу у себя в уютной квартире, просто выключил свет и телевизор. А рядом ворочается и так же мучается не друг мой Слава, а просто жене не спится. И вообще, завтра встану и пойду на работу. По равнине!

От лагеря до выхода на стенку кратера идет крутой взлет по сыпухе высотой еще 1000 метров, а затем по стенке кратера останется добрать последние 200 метров до вершины.

Гид был покладистым. Он со всем соглашался. Но поступал все равно по-своему. Вот и сейчас, только удалось всем забыться в тяжелой дреме, пришел он и разбудил на час раньше чем договорились. Вылезаем из палаток в ночь, холод и звезды. Большая медведица, как напоминание о далекой Родине. Луна рожками кверху как будто снята с мечети. Чай за столом со скатертью. Белоснежные улыбки негров в темноте: «Вы потеряли аппетит? Болит голова?». Сочувственное покачивание головой.

Вершина

По склону громадного кратера потухшего вулкана в далекой Африке потянулась вверх шагом в длину стопы наша группа. Мы поднимаемся одни, других групп не видно. Спасибо сезону дождей. С нами гид и его помощник. Остальные негры остались в лагере. Гид впереди, помощник замыкает нашу скорбную процессию. Я с подножья горы надеялся, что на подходах к вершине они исчерпают свои темы для разговоров. Ну нельзя же три дня подряд друг другу что-то рассказывать на своем суахили! Да и тяжело ведь дышать, не то что говорить. Фонарик выхватывает из темноты круг безжизненной породы и ноги впереди идущего товарища. Тяжелое дыхание и цоканье телескопических палок. Беседа наших темнокожих друзей продолжается. После каждого часа подъема устраиваем привал. Больше 10 минут отдыхать не получается – начинаешь замерзать. Эти шесть часов жизни моей длились долго. Они были мучительны. Такие часы можно прожить только в горах. Друг признался, потом что впервые в жизни начал молится богу. Ну, значит, он точно, не зря сюда залез. А я все ждал рассвета. Я знал что взойдет солнце и мне станет легче. При всем уважении к этой горе, было ожидание чего-то пусть трудного, но вполне выносимого. Может не достаточно уважали и за это она нас так испытывала?

Рассвет забрезжил когда мы вылезли на край кратера. Это место называется Гилманс поинт (5681). Гиды принялись нас было поздравлять. Хватит, мол, вон уже как высоко, красиво. Вид у нас был, уж больно неважный, наверно. Они думали мы уже вниз пойдем. Но не на тех напали. Отсюда еще полтора часа ходу до вершины. Но здесь уже началась песня! Солнце озарило море облаков внизу вокруг. Вид, как из самолета. Под ногами поскрипывает морозный снежок. Справа огромная чаша кратера. Слева отвесные стены ледника. Цель совсем близка. Да простят мне товарищи мое нетерпение и устремление к вершине. Именно здесь я почувствовал. И чем ближе я подходил к высшей точке тем сильнее было чувство счастья и радости от победы над собой. Откуда только взялись силы. Даже гид отстал.

|

|||||

А на вершине стояли люди. Какая-то группа иностранцев – четыре человека фотографировались в разные стороны у табличек.. Теперь другая радость – дождаться своих друзей. Вот они преодолевают последние метры. Фото на память на крыше Африки. Как-то не удается взять и осознать это. Одеваем пуховки, выбираем красивые виды меняем замерзающие батарейки оглядываемся вокруг. А взять и осознать как-то некогда. Ну просто не укладывается это в голове. Так бывает только в моменты больших побед.

|

|||||

И забылись сразу те долгие, мучительные шесть часов. Просто те кадры на пленке памяти оказались засвечены последующим ярким и солнечным кадром нашей победы. Так женщина прижав к груди новорожденного, забывает о предродовых муках.

А дальше был спуск за один день из снега и льда во влажные и жаркие джунгли. И теперь особенно были заметны эти потрясающие перемены окружающего нас мира. Гигантские сенеции, как воткнутые в землю зажженные сигары. Все удивительно. И сладким было предвкушение от того, что нам еще предстоит посетить национальные парки Маньяра и Нгоро-Нгоро с множеством африканских животных. А затем провести время на райских пляжах острова Занзибар. Ведь мы заслужили это.

Светлана Славная. В гостях у масаев, или как я побыла женой Сергея Кофанова.

Килиманджаро «Поле-поле…» А вокруг-то совсем не поля – изъеденные шершавыми морщинами склоны древнего вулкана. Не верь ушам своим. Верь глазам. Вот такие драконы охраняют подступы к Килиманджаро Впрочем, ...

Килиманджаро

|

|||||

«Поле-поле…» А вокруг-то совсем не поля – изъеденные шершавыми морщинами склоны древнего вулкана. Не верь ушам своим. Верь глазам.

Вот такие драконы охраняют подступы к Килиманджаро

|

|||||

Впрочем, «поле-поле» в переводе на русский означает «помедленнее». Эти слова с убеждающей неизменностью произносят все местные гиды и носильщики – «черные альпинисты», то же говорит и наш гид, Сергей Кофанов. Мол, тише едешь – дальше будешь, первейшее правило акклиматизации. Разумеется, я ему верю, и с чувством глубокого удовлетворения собственной разумностью плетусь в самом хвосте группы, вяло сопротивляясь приступам тошноты и головной боли. Так мы и добираемся до края кратера. Самое трудное позади, большого набора высоты уже не будет. Пройдешь по тропе вдоль этого края, и окажешься на высшей точке горы. И тут – полнейшая неожиданность! – Сергей смотрит на часы и говорит:

-Вы трое, - я оказываюсь в числе названных, - начинаете спуск. А я поспешу к тем, кто ушел вперед.

Нет, вы представляете? Я, может, еще на Эверест пойду – когда-нибудь – а он меня с Килиманджаро вниз отправляет!

-Почему? – интересуюсь я.

-Если идти в вашем темпе, восхождение и спуск займут слишком много времени.

Вот тебе и «поле-поле». Не верь ушам своим. Тише едешь – дальше будешь… от того места, куда едешь. Тошнота мигом исчезает, голова проходит.

-Я могу идти в твоем темпе.

Секунда на обдумывание ситуации, непроницаемое выражение лица:

-Хорошо, - кивает Сергей. – Но если отстанешь – повернешь вниз.

И вот этот человек, легенда современного альпинизма, в котором мягкого – только волосы, начинает идти – нет, парить над тропой, стремясь раствориться в тумане. А за ним поспешаю я: третий раз в жизни в горах, из арсенала движущих вперед сил лишь дух противоречия. Очки запотевают, едва успеваю их приподнимать, чтобы разглядеть впереди яркое пятно куртки Кофанова: я еще не отстала. Сердце колотится, дышу ли – не знаю. Обгоняю, огибаю бесчисленные силуэты (куртки не те). Не могу сказать, сколько прошло времени, но парящий впереди Дух Гор вдруг останавливается, великодушно позволяя приблизиться:

-Все, можешь не спешить, ты почти пришла.

И он исчезает, телепортируется прямо на вершину. Мне позволено расслабиться. Но я продолжаю огибать и обгонять силуэты: инерция – тоже сила. Вот так остановишься, задумаешься, да и поймешь ненароком, что больше и шагу ступить не в состоянии…

В общем, горы я не видела. Описать не могу. Хоть и добралась до вершины. Но это не важно, гору многие опишут. А расскажу-ка я лучше о том, что было дальше…

Черные альпинисты после спуска с горы

|

|||||

Географическая справка: страна «самых-самых».

Танзания на удивление богата рекордами. В трехстах километрах от экватора вызывающе сверкает снежной шапкой Килимнджаро, высочайшая гора Африки, и здесь же, будто по заказу — наиболее низкая точка континента: озеро Танганьика, глубина которого достигает 1470м. На границе с Кенией лежит озеро Виктория, площадь которого является самой обширной на территории Африки, а на севере страны выделяется гигантский кратер Нгоро-Нгоро, вторая в мире по величине вулканическая кальдера, диаметром около 20 км.

Баобаб - здесь была не только я

|

|||||

В знаменитом ущелье Олдувай были обнаружены самые древние на земле останки первобытного человека. Эта ветвящаяся и извивающаяся на площади в 250 км2 сокровищница археологов тщательно охраняется. По дну ущелья беспрепятственно следуют своими вековыми путями лишь стада животных во время ежегодной миграции, а еще... не признающие авторитетов масаи, исконные хозяева этих земель, представители самой необычной народности Африки. Танзанию населяет более 120 различных народностей, но только масаи превратились в туристический символ страны наряду с горой Килиманджаро и зубастыми обитателями заповедников. Несколько черточек, размытых красным облаком покрывала — и перед нами уходящая в неведомую даль фигура масая, неизменный сюжет, украшающий собой полотна местных живописцев, в изобилии представленные по обочинам дорог. Такие они и есть, масаи: тонкие и удлиненные (определение «тощие и высокие» по отношению к ним слишком банально). Полотнище в крупную клетку окутывает бедра, второе такое же ниспадает с плеч. В руках неизменная палка – универсальное орудие человека с древнейших времен.

Местные красавицы

|

|||||

Гордые и независимые, масаи всегда оказывали сопротивление колонизаторам. Даже работорговцы предпочитали обходить их земли стороной. К чужакам масаи относятся высокомерно, ревностно берегут древний уклад и не отступают от традиций. Однако позволяют себя фотографировать — за деньги. И позволяют за деньги заглянуть в гости, в обнесенное забором из колючих веток временное селение. Десять долларов с человека, и можно почувствовать себя доктором Ливингстоном, ступившим в неведомый европейцам уголок таинственного континента.

Гостеприимство по расчету.

Приветственная песнь

|

|||||

Это не созданный для туристов муляж. Они так и живут, масаи. В центре пустая площадка - загон для скота. Хлипкие хижины выстроились по кругу. Термитники, встречавшиеся нам по пути, бывали гораздо выше. Стены хижин сплетены из прутьев и без особого старания обмазаны смесью глины и навоза. Приближаемся с опаской, но резкого запаха нет. Чумазые детишки самозабвенно копошатся в пыли. Увешанные украшениями взрослые готовятся устроить для нас представление. Руководит всем харизматичный мужчина, опрятный и представительный. В отличие от прочих, он укутан в темно бардовое, на руке китайские «ролексы», на ногах сандалии, вырезанные из резиновых покрышек. Говорит по-английски, но это не удивительно: английский считается в Танзании национальным языком, наряду с суахили.

Встреча цивилизаций

|

|||||

-Джон, - гордо представляется бардовый начальник. Мы нетактично пытаемся выразить сомнение: мол, а по-масайски как это будет?

-Джон, - внушительно повторяет тот.

Женщины и мужчины выстраиваются в два независимых полукруга. Начинается концерт. Поют поочередно. Танцевать принимаются только мужчины. Впрочем, это не танец, это подготовка к тому, чтобы начать прыгать, выступая из общего строя вперед. О, эти знаменитые масайские прыжки! На одном месте, с двух ног на две, все выше и выше. С самоотдачей и осознанием важности процесса. Зачем? Национальные танцы весьма многообразны, но ни у одного народа мира я не видела подобного.

-Наша традиция, - важно поясняет Джон.

-Но из чего она родилась? Может быть, охотники старались выпрыгнуть повыше над травой, чтобы увидеть, нет ли поблизости диких зверей? - начинаем мы строить догадки. - Или вы соревнуетесь в силе и ловкости?

-Нет, - пожимает плечами Джон. – Мы просто прыгаем.

-Почему?! – не унимаемся мы. – Why?

-Enjoy, - одним словом закрывают тему масай. Ну, получают они от этого удовольствие!

Танцоры перестают выпрыгивать к небесам. Джон объявляет, что нас ждет экскурсия в жилища. Однако двенадцать человек в хижину не поместятся, нам необходимо разделиться.