Эльбрус(5642) - Страница 85

Великолепная семерка – великолепные фотографии со снежных занятий на склонах Эльбруса

Эльбрус.

Андрей Березин, гид Клуба 7 Вершин из Приэльбрусья: Группа Великолепная семерка переместились из весеннего Терскола в зимний Эльбрус. На приют, расположенный на высоте 3900 метров. Сделали акклиматизационный выход до приюта 11, где провели ...

Андрей Березин, гид Клуба 7 Вершин из Приэльбрусья:

Группа Великолепная семерка переместились из весеннего Терскола в зимний Эльбрус. На приют, расположенный на высоте 3900 метров. Сделали акклиматизационный выход до приюта 11, где провели снежно-ледовые занятия.

Группа Сергея Семыкина начала акклиматизацию на снежных склонах Эльбруса

Эльбрус.

Сергей Семыкин, гид Клуба 7 Вершин из Приэльбрусья: Всем привет со склонов Эльбруса! Сегодня на них акклиматизировались до 4050 и провели снежные занятия. Уставшие, но довольные, отдыхаем в лагере на 3800, наслаждаемся кухней, ...

Сергей Семыкин, гид Клуба 7 Вершин из Приэльбрусья:

Всем привет со склонов Эльбруса! Сегодня на них акклиматизировались до 4050 и провели снежные занятия. Уставшие, но довольные, отдыхаем в лагере на 3800, наслаждаемся кухней, непревзойденной Зули. Группа Сергея Семыкина.

Группа Сергея Семыкина акклиматизировалась на склонах Терскола

Эльбрус.

Сергей Семыкин, гид Клуба 7 Вершин: Привет, из солнечного Приэльбрусья! Первый день акклиматизации завершился. Тропа на водопад Девичьи Косы, местами навевала шишкинские мотивы. Отличная погода и настроение нам сопутствовали! Чего ...

Сергей Семыкин, гид Клуба 7 Вершин:

Привет, из солнечного Приэльбрусья! Первый день акклиматизации завершился. Тропа на водопад Девичьи Косы, местами навевала шишкинские мотивы. Отличная погода и настроение нам сопутствовали! Чего желаем всем! Группа Сергея Семыкина.

Группа Дмитрия Семенова начала акклиматизацию с выхода на Чегет

Эльбрус.

Дмитрий Семенов, гид Клуба 7 Вершин из Приэльбрусья: Сегодня наша группа совершила свой первый акклиматизационный выход по склонам Чегета, до кафе Ай. Хорошо погуляли, я и участники довольны.

Дмитрий Семенов, гид Клуба 7 Вершин из Приэльбрусья:

Сегодня наша группа совершила свой первый акклиматизационный выход по склонам Чегета, до кафе Ай. Хорошо погуляли, я и участники довольны.

Великолепная семерка – это наша группа, которая приступила к акклиматизации на Эльбрусе

Эльбрус.

Андрей Березин, ведущий гид клуба 7 Вершин на Эльбрусе: Сегодня группа Великолепная Семерка посетила кафе Ай, известное место на Чегете. Погода по-весеннему нас радовала. Увидели такие известные вершины, как Донгузорун и ...

Андрей Березин, ведущий гид клуба 7 Вершин на Эльбрусе:

Сегодня группа Великолепная Семерка посетила кафе Ай, известное место на Чегете. Погода по-весеннему нас радовала. Увидели такие известные вершины, как Донгузорун и Накра, ну и конечно же Эльбрус.

Первая группа майского сезона на Эльбрус собралась в Терсколе

Эльбрус.

Всем привет! Несмотря на непростую логистику, группа собралась. полным составом Всем привет. Несмотря на непростую логистику, группа на майский Эльбрус 2018 собралась. Провели брифинг, проверили снаряжение. Завтра первый акклиматизационный ...

Всем привет! Несмотря на непростую логистику, группа собралась. полным составом

Всем привет. Несмотря на непростую логистику, группа на майский Эльбрус 2018 собралась. Провели брифинг, проверили снаряжение. Завтра первый акклиматизационный день. Все бодры и веселы. Гид группы Сергей Семыкин.

Майские на Эльбрусе, готовимся к встрече трех больших групп

Эльбрус.

Людмила Коробешко, директор Клуба 7 Вершин из Приэльбрусья: Гиды и менеджеры Клуба 7 Вершин специально приехали пораньше в Приэльбрусье. Приготовили сувенирчики и хорошую погоду. Ждём участников трёх больших групп, которые с минуту на ...

Людмила Коробешко, директор Клуба 7 Вершин из Приэльбрусья:

Гиды и менеджеры Клуба 7 Вершин специально приехали пораньше в Приэльбрусье. Приготовили сувенирчики и хорошую погоду. Ждём участников трёх больших групп, которые с минуту на минуту должны приехать в Приэльбрусье! Гиды - Березин Андрей, Семенов Дмитрий и Семыкин Сергей. Далее они сами про свои группы будут слать ежедневные новости…

Представляем приют на Эльбрусе под названием "Новые бочки" - основной для Клуба 7 Вершин в 2018 году

Эльбрус.

Комфортное размещение наших участников в приюте во время проведения программ Клуба 7 Вершин на Эльбрусе – один из приоритетов нашей организации. Это одно из важнейших составляющих успешности восхождения. В этом году мы сделали ...

Комфортное размещение наших участников в приюте во время проведения программ Клуба 7 Вершин на Эльбрусе – один из приоритетов нашей организации. Это одно из важнейших составляющих успешности восхождения. В этом году мы сделали основным местом размещения абсолютно новый приют, который оформлен и оборудован по нашим рекомендациям. Рабочее название приюты – «Новые бочки». Добро пожаловать!

Записывайтесь на Эльбрус на наши летние программы. В прошлом году на горе

был небывалый ажиотаж. И на этот год будет спрос остался очень большим. Мест на летний Эльбрус у нас в группах осталось уже немного.

К 150-летию первой альпинистской экспедиции на Кавказ. Часть 1-я. Общая

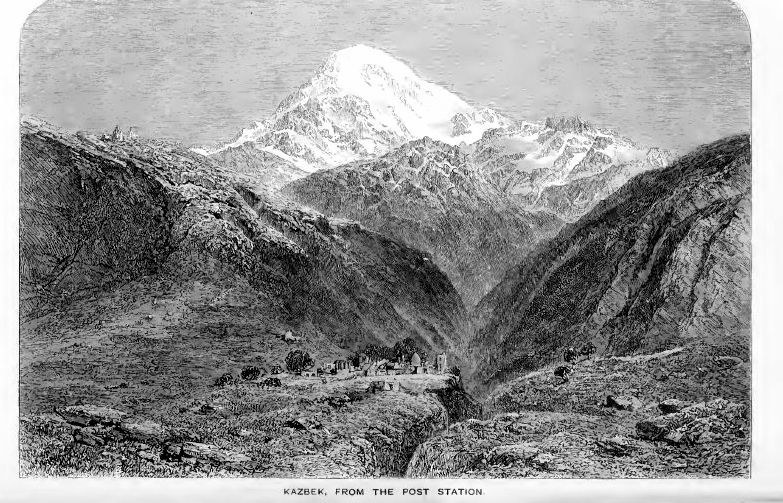

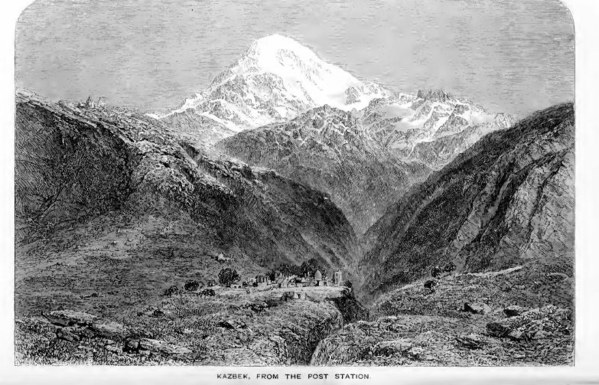

Казбек.

В этом году исполняется 150 лет началу систематического альпинистского освоения Кавказа. В 1868 году трое англичан вместе с французским гидом и сопровождающими лицами обошли весь Центральный Кавказ. Они совершили два исторических ...

В этом году исполняется 150 лет началу систематического альпинистского освоения Кавказа. В 1868 году трое англичан вместе с французским гидом и сопровождающими лицами обошли весь Центральный Кавказ. Они совершили два исторических восхождения на Казбек и на Эльбрус, и в целом обозначили альпинистский потенциал района. Впервые на наши горы посмотрели глазами опытных горовосходителей. И Кавказ получил «высший бал», назван альпинистским Эльдорадо. При этом гости старательно пытались искать аналогии кавказских вершин с альпийскими. И найдя их, указали, что они во многом схожи, но кавказские горы «только выше и красивее».

Политическая ситуация (Кавказская война), трудности транспорта, дороговизна путешествия делали путешествие в горную часть Кавказа в середине XIX века делом практически нереальным. Изучением его немного занимались ученые, которые работали при государственных учреждениях императорской администрации. Однако горы как таковые их интересовали не в первую очередь, и не во вторую. Ведь изучать нужно было всё: и природу во всём многообразии, и народы. Да и понятия об альпинизме, о восхождениях, просто о горах как отдельных объектах еще не было. Горцы редко давали отдельным вершинам имена, да и то они были связаны с их хозяйственной деятельностью. Подниматься на них можно было, например, с научной целью, но только на те, где можно пройти пешком. Тем не менее, в ранние периоды освоения Кавказских гор были совершены смелые попытки. Однако назвать их альпинистскими восхождениями было бы преувеличением, по-моему…

Ранняя история восхождений на Казбек по книге Александра Титова «Казбек». Государственное издательство «Физкультура и спорт». Москва, 1938 г.

Первые сведения о Казбеке. От XVIII в. дошло до нас сообщение, записанное несколько позднее грузинским писателем Иоанном Батонишвили в его сочинении «Калмасоба». Оно гласит, что некий Иосиф Мохевец «совершил восхождение на вершину Казбека, на которую не вступала нога человека». Если в основе этого легендарного сообщения лежит действительный факт восхождения, тогда безвестный мохевец становится современником, а возможно и предшественником знаменитого Жака Бальма, швейцарского крестьянина (не верно, к Швейцарии савояр Бальма не имел отношения, ред.), родоначальника альпийских проводников, который первым взошел на вершину Монблана (4800 м) в 1786 г.

Есть мнение, что Иосиф – это Безуртанов, ингуш из деревни Гергети, дед знаменитых гидов Яни и Исаака. В реальность этого восхождения трудно поверить, трудно придумать мотивацию, трудно представить технические аспекты, кажется, что подобное восхождение имело бы более «широкую прессу» и осталось бы в памяти тех же гидов Безуртановых. Они бы не молчали по этому поводу. Да и при попытках Паррота это обстоятельство было бы известно, и ему бы посоветовали соответствующего гида, либо рассказали о нём. Фрешфильд в своей книге приводит целую россыпь легенд, которые ему рассказали в Казбеги. Но в них нет и намёка на возможность восхождения. А сами горцы, даже самые сильные, принципиально отказались восходить, условно говоря, за «снеговую линию».

Скорее всего, речь шла о выходе в высокогорную зону именно в плане поисков сокровищ. Ред.

В это же время Якоб Рейнеггс, врач при дворе последнего грузинского царя Ираклия II, путешествуя, собирал сведения о Казбеке, который называл «снежной горой селения Степан-Цминда». Он записал предание о сокровищах, спрятанных на вершине этой горы, и снова сообщил о неудачной попытке некоего грузинского священника проникнуть к ней.

Первые исследователи Ф. Паррот и М. Энгельгардт. Еще во время прокладки дороги, до открытия колесного движения по ней, в 1811 г. в ущельях Казбека работали будущие крупные ученые Фридрих Паррот и Мориц Энгельгардт. По поручению правительства они проводили первую орометрическую нивелировку Крыма и только что «присоединенного» Кавказа. Во Владикавказе их встретил один из князей Казбеков и проводил до сел. Степан-Цминда с отрядом казаков «ввиду опасности пути».

Обоим будущим профессорам Дерпта вместе было всего-навсего 50 лет. Двадцатилетний Фридрих Паррот, будущий покоритель вершины Арарата, был еще студентом Дерптского университета. Он был полон юношеского задора и дерзаний. Пока Энгельгардт, на котором лежала вся геологическая часть экспедиции, исследовал окрестные ледники, совершая ежедневные восхождения к их языкам, он задумал взойти на вершину Казбека. Князья Казбеки подыскали ему спутников из числа местных жителей, но те, достигнув с Парротом снеговой линии, отказались следовать дальше. Паррот пытался идти один, но плохая дорога и собственная неопытность помешали ему подняться выше 3907 м.

5 сентября, через пять дней после своей неудачи, Паррот снова вышел к вершине, но уже в сопровождении четырех солдат, которых ему дали из Степан-Цминдского укрепления. Тем путем, который знают теперь тысячи альпинистов, мимо Цминда-Самеба по хребту Квена-мта и через Гергетский ледник, они направились к вершине. Но припадки горной болезни у большинства солдат и разыгравшаяся снежная буря снова заставили их вернуться. Упрямый Паррот задумал третье восхождение и только рано наступившая зима заставила его вместе с Энгельгардтом прекратить работу и покинуть ущелье.

Пребывание их на Казбеке значительно обогатило науку. В своем совместном труде, который вышел в 1815 г., Паррот и Энгельгардт дали первые сведения о флоре и горных породах Казбека, а также оставили интересное описание современного им Владикавказа и Военно-Грузинской дороги.

Попытка доктора Коленати. Открытие в 1814 г. колесного движения по Военно-Грузинской дороге значительно облегчило путь к Степан-Цминде.

В 40-х годах Казбек неоднократно посещал доктор Коленати, ученый, работавший в Петербургской Академии наук. Он исследовал геологическое строение Казбека и его ледники, иногда охотился на туров с мохевцами, сопровождавшими его в горах. 11 августа 1844 г. он предпринял попытку взойти на Казбек. В спутники себе Коленати отобрал пять человек из жителей сел. Казбек и Гергети. Ему удалось подняться на 500 м выше Паррота, но плохая погода заставила его вернуться.

Он был уверен, что от высшей точки, достигнутой им (4436 м), до вершины оставалось всего 60 — 70 м. На самом же деле впереди лежал труднейший участок с подъемом более 500 метров.

*******

В 50-е-60-е годы XIX века в Альпах произошли большие изменения, которые можно даже назвать революцией.

После периода революций 1848-1850 годов и Крымской войны, в Европе наступило некоторое затишье, относительная стабильность. Английская империя находилась на пике своего могущества, высоко возвышаясь над другими странами. Развитие железнодорожного транспорта облегчило организацию дальних поездок и путешествий, которые стали доступны даже представителям среднего класса. К тому времени Альпы стали модным местом отдыха для сотен или даже тысяч туристов с Британских островов. Многие из них начинали совершать горные восхождения и постепенно проникались спортивным азартом.

"Золотой век" альпинизма, так называют историки этого вида спорта период с 1854 по 1865 годы. Это был период интенсивного изучения высокогорной зоны и покорения основных вершин Альп. Инициаторами и главными действующими лицами были практически одни англичане, хотя при восхождениях им принадлежала чаще роль ведомых. Основная же нагрузка падала на плечи нанимаемых проводников из числа местных крестьян и охотников, сильных, мужественных и выносливых "детей природы".

Альпинизм тех лет во многом носил исследовательский характер. На восхождение было принято брать измерительные приборы, писались подробные отчеты, в том числе по температурам на разных высотах. Ведущие альпинисты стремились, прежде всего, найти новую непокоренную вершину, отметиться в хронике красивым первовосхождением.

Понятно, как бы ни был велик горный массив в центре Европы, количество «непокорённых» вершин всё же ограничено и из года в год стремительно уменьшалось. "Золотой век", как век первовосхождений, закончился в 1865 году, восхождением на знаменитый и труднодоступный Маттерхорн. Еще оставались «не взятые» горы, но уже требовался некоторый новый тренд, новые направления.

По окончании «Золотого века», когда главные первовосхождения были совершены, в альпинизме наметился некоторый застой. И далее в Альпах эволюция пошла по направлению усложнения маршрутов, поиска новых путей к вершинам, стали совершаться восхождения без проводников и в зимнее время.

Но принципиально новое слово было сказано Дугласом Фрешфильдом и его спутниками, который своим смелым путешествием на Кавказ в 1868 году, открыли новую главу в истории покорения гор: "Альпинизм за пределами Альп". До них многие ученые исследователи посещали горные районы и даже совершили восхождения. Примером может служить всем известная экспедиция в Южную и Латинскую Америку Александра фон Гумбольдта. Однако их подход никак нельзя было назвать альпинистскими. Мало интересовались они опытом горовосхождений, плохо готовились к подъему в горы, при малейших технических сложностях ученые отступали, описывали маршруты языком художественной литературы, а не в виде передачи опыта последующим восходителям. То есть, до «Золотого века» понятия альпинистской культуры не существовало, после 1865 года первым из своих коллег вырвался за пределы Альп именно Дуглас Фрешфильд. Он был и одним из самых богатых из альпинистов, и одним из самых фанатичных. Был профессионалом: альпинистом-географом, географом-альпинистом. Но на момент начала экспедиции Фрешфильд был просто свежим выпускником Оксфордского университета, с солидным опытом альпийских путешествий и восхождений, и с уймой прочитанных книг.

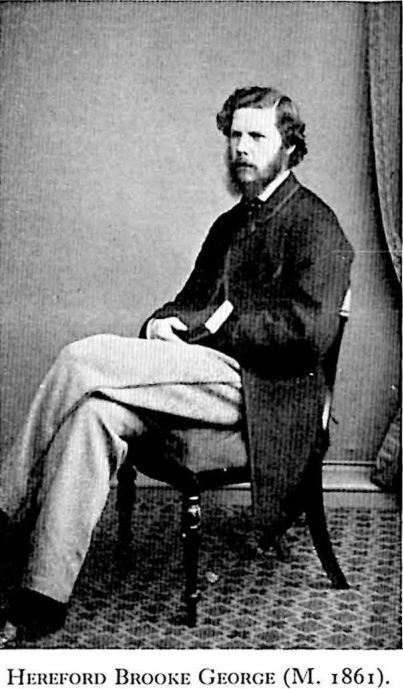

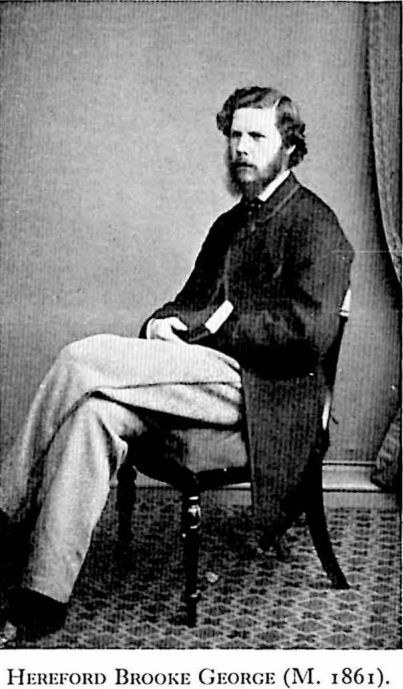

Сам Фрешфильд начал планировать альпинистскую исследовательскую экспедицию в какие-нибудь далекие горы еще в школьные годы, но окончательный выбор страны был сделан благодаря одному из активнейших лидеров Альпийского Клуба тех лет Херфорду Бруку Джорджу (1838 – 1910).

Джордж не был среди учредителей Альпийского Клуба в 1857 году. Он присоединился к активистам только через пару лет. Какое-то время собрания Клуба проводились на территории New College, учебного заведения, в котором Джордж был одним из ведущих преподавателей. В общем-то, тогда стало ясно, лучшего редактора для вновь создаваемого издания под названием Alpine Journal, лучше не придумать. Адвокат по образованию, он стал преподавателем ряда дисциплин, и ученым историком, высоко эрудированным человеком. Годы спустя, он написал несколько книг по истории, в том числе классический для Англии труд о России, то есть, о вторжении к нам Наполеона.

Можете при случае ознакомиться. Такой другой взгляд из тумана на события 1812 года.

Известно, что среди членов Альпийского клуба были споры о том, можно ли заниматься альпинизмом за пределами Альп. Джордж не принадлежал к числу любителей словесных дискуссий, но сказал самое весомое слово в этом споре.

2 мая 1865 года он выступил на собрании Альпийского Клуба с достаточно большим сообщением под названием «Mount Elbrouz and attempted Ascent of a Russian expedition». Позже текст этой небольшой лекции был помещен в первом томе Альпийского журнала.

Начало выступления было достаточно оригинальным. Джордж упрекает английские власти, в том, что они позволяют «этим русским» украсть у Европы высочайшую вершину континента. Английское правительство протестовало, когда царь подавлял польское восстание, защищало черкесов, не дает «проглотить» Турцию, а тут молчок. Русские объявляют, что Эльбрус является высочайшей горой Европы, а не Монблан. Это воровство!

Красивая заставка, не более того. Если разбираться, то расположением Эльбруса в Европе, то есть, проведением границы по Главному Кавказскому хребту, мир обязан европейским ученым. В России всегда более популярной была идея границы по Кумо-Манычской впадине. Но представьте, каково было бы европейцам выговаривать это словосочетание!

Далее Джордж дал краткий обзор всего, что известно было о Кавказе, в том числе и как об альпинистском объекте. И переходит непосредственно к анализу материалов в восхождении на Эльбрус 1829 года по материалам российско-немецкий ученых Ленца и Купфера. Подходит он к ним прямо скажем критически.

Сам Джордж Эльбруса не видел, но думает, что на пять с половиной тысяч метров взойти без альпинистских навыков невозможно. Затем следует предположение, что видеть вершину с большого расстояния Емануэль не мог, следовательно, не мог видеть на ней горца. При этом Джордж почему-то определил, что смотрел генерал на Эльбрус с расстояния в 65 миль! То есть, дальше Пятигорска. Реальное расстояние по прямой от поляны Эмануэля до вершины вряд ли больше 12 километров.

А раз генерал говорит, что видел, значит, врет, сознательно, чтобы отличиться перед царем. А «черкес» Киллар врет, чтобы получить обещанные за восхождение деньги, а академики, которые тоже не видели его на вершине, подпевают генералу. Что с них взять, если они впервые в жизни увидели «живой» ледник.

Правда, Емануэль не говорил, что видел Киллара на вершине, он лишь исчез из видимости в ее районе. Киллар шел грамотно, точно по графику, намного впереди других, был в отличной физической форме. Если он не ходил на вершину, то значит, прятался часа два на скалах, чтобы обмануть «неверных». Но следом за ним шел казак, который мог видеть лидера и отобрать в случае его неудачи первый приз. Кстати, горцы на практике показали, как надо ходить на Эльбрус англичанам, вскоре после выхода статьи Джорджа, в 1868 году.

И еще. Ни генерал, ни император, ни ученые не предавали факту восхождения какой-то чрезвычайной роли. На первом плане стояли научные и политические результаты экспедиции. Что касается академиков, все они были блестящими учеными и все их слова и собранные данные отличались немецкой пунктуальностью и точностью. Генерал Емануэль никак не выглядит тупым служакой. Хорошо бы он выглядел в глазах более тысячи человек, если бы заставил их праздновать событие, которого не было. Да и российские военные, офицерский корпус того времени, был едва ли не самым образованным и культурным в мире. Это было поколение Пушкина и декабристов.

Словом, с выводами лекции Джорджа мы не согласны почти по всем пунктам. Именно с его подачи большая часть мировых справочников, энциклопедий и т.д. не указывали и не указывают Киллара Хаширова в качестве первовосходителя на Эльбрус. Чаще всего называется имя Дугласа Фрешфильда, который присутствовал на той исторической лекции. И без сомнения 20-летний студент в мечтах уже переносился в загадочную страну,

Чудесная фотография и необходимый комментарий.

«Ветер странствий» – для любителей гор и путешествий моего поколения это сочетание слов звучит как что-то значительное. Так назывался ежегодник, выпускавшийся издательством ФиС. При дефиците тех лет на литературу и огромном спросе, каждый его выход был событием. И купить его почиталось обязательным, так же как и собрать коллекцию предыдущих выпусков. «Ветер странствий» создавался Г. Трипольским и, благодаря его умелой работе, каждая статья сборника читалась, и иногда читалась и по много раз.

Мне посчастливилось попасть в число его авторов, в последнем сборнике, перед тем как выпуск этого издания прекратился. На какой-то период вообще литература данного формата показалась исчезнувшей из нашей жизни.

В начале нового века издатель, известный горный турист, мастер спорта Игорь Балабанов решился на настоящий поступок, попытался возродить выпуск ежегодника. Такого же капитального формата и содержания. «Чтобы каждый хотел поставить его себе на книжную полку» - так он говорил о своей задаче.

Прежде всего, спасибо Игорю, спасибо за попытку, и за честь, которую он мне предоставил, пригласив в число авторов. Но тут речь пойдет о критике. Дело в том, что для иллюстрации статьи об истории альпинистского освоения Кавказа мною было предоставлено несколько фотографий. Из них опубликована оказалась одна. Но, к сожалению, подпись под ней была со мной не согласована. В результате появилась досадная ошибка. Которую я не вправе не попытаться исправить. Мне кажется, что дело это важное.

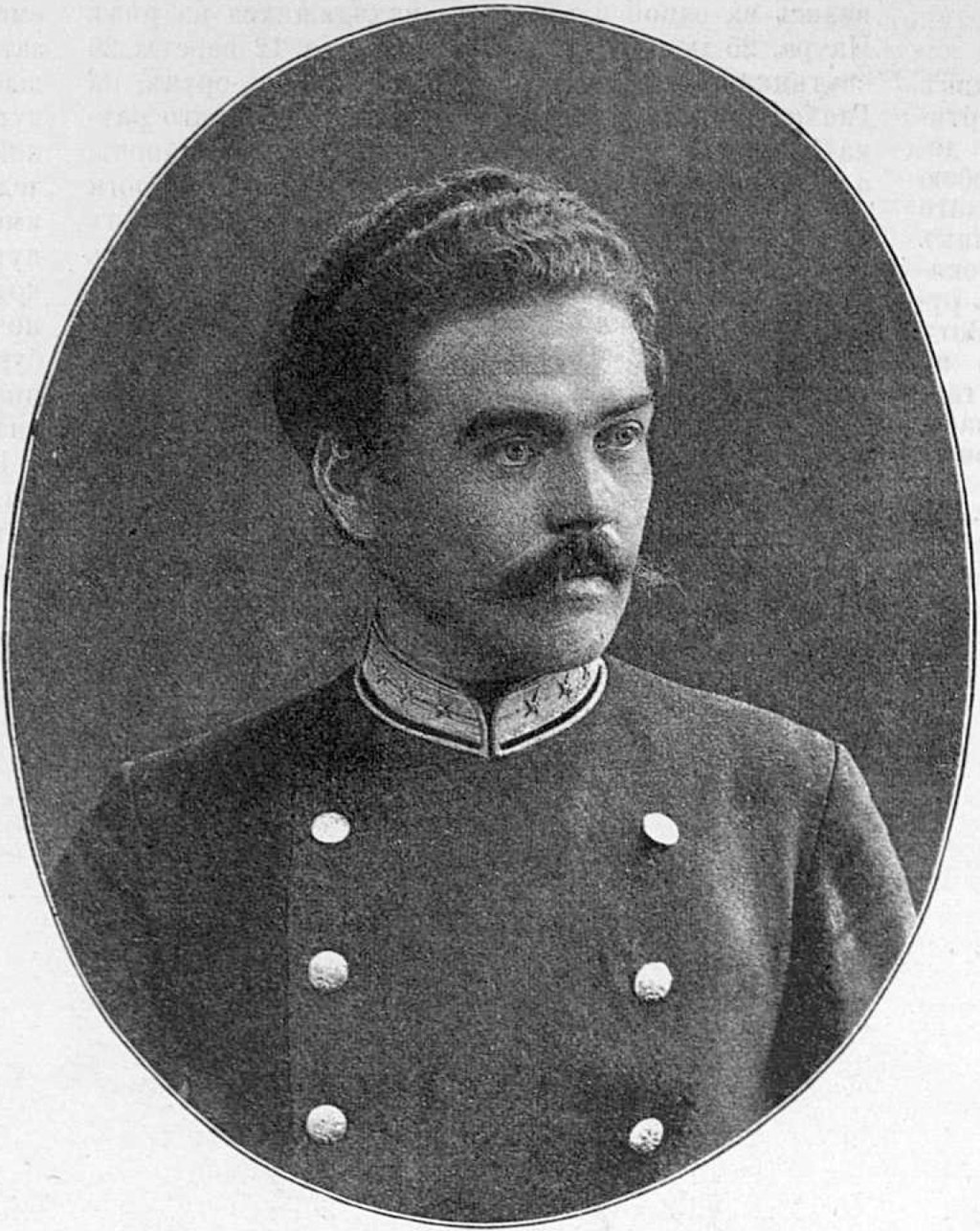

Когда я впервые (в 1982 году) увидел эту фотографию в книге Р.Кларка «Иллюстрированная история альпинизма», посвященную 100-летию английского Альпийского Клуба, я подумал также как сейчас редактор. Руководитель экспедиции достопочтенный Дуглас Фрешфильд, имя которого известно любому грамотному альпинисту, представлялся важным и властным человеком. Это казалось естественным подумать, что именно он сидит в центре группы. Несколько смутило, но не заставило серьезно задуматься, что на других фотографиях, более позднего периода (в ежегоднике Руского Горного Общества, польской книге Болеслава Хващинского и журнале «На суше и на море») пожилой Сэр Дуглас не совсем похож на мужчину сидящего в центре кавказской фотографии 1868 года. Наверное, изменился с годами….

И только в 90-е годы, не помню уже где, но я увидел настоящую подпись под фотографией. И буквально стукнул себя по голове, да как же сам не мог догадаться, что центральный персонаж фотографии – это не вовсе Фрешфильд. И это логично и понятно, в центре должен сидеть самый авторитетный и опытный участник экспедиции. А им был самый взрослый в этой компании – Адольфус Мур. Ему было тогда 27 лет, это был не только заслуженный в команде альпинист, но и сложившийся бизнесмен, сотрудник Ост-Индийской компанией. А его младшие партнеры, вчерашние студенты, Фрешфильд (справа) и Таккер (слева) скромно примостились внизу, сидя в восточном стиле, или по-колониальному. Два друга, учившихся вместе, затем вместе путешествовавших и потом вместе преподававших в Кембриджском Университете.

И это не всё, что хотелось сказать о подписи к фотографии. В «Ветре Странствий» написано, что Фрешфильд находится «в окружении своих единомышленников». Но разве это так ? Посмотрите на окружающую публику! Какой типаж !

Вот казак, стоящий слева – это же вылитый Ерошка из «Казаков» Толстого. Простота и бесшабашность, и в то же время огромная физическая сила видны в этом человеке.

А кавказец в центре! Кого он напоминает ? Мне лично - Шамиля Басаева. Какой самоуверенный и самодостаточный взгляд. Как он держит оружие ! Сразу видно, с какой любовью он к нему относится. Можно предположить, что и скакун у него из лучших, и вообще, это какой-то независимый полевой командир того времени.

Какое уж тут единомыслие с англичанами !

Два других кавказца так же колоритны и характерны. Тот что справа, похож на торговца, он озабочен чем-то, наверное, хочет не упустить возможности заработать на англичанах побольше. Левый же смотрит самоуверенно и нагловато. Он одет, как ему кажется, богато и красиво. Видно представляет себя важным и уважаемым человеком. Возможно, это и есть переводчик экспедиции, иногда не очень надежный, иногда склонный к обману, но незаменимый менгрел Бакуа Пипия, окрещенный англичанами Полом. Случайно встреченный в Поти, он стал важной частью экспедиции. И, в целом, работа переводчика была оценеа положительно. Его рекомендовали второй кавакзской экспедиции 1874 года.

В контрасте с ними смотрится огромный Франсуа Девуассу, гид из Шамони. Здесь он напоминает просто слугу, постоянно (и этот момент) находящегося на службе. И когда у господ праздник, для него всё равно работа. Взгляд Франсуа какой-то отсутствующий и тусклый. Но какая мощная фигура! Девуассу действительно был больше слуга, чем гид. По скалам лазить он не очень любил, ступени предпочитал рубить медленно и капитально, не такие «на полстопы», как многие гиды, считавшиеся супермастерами. И с Фрешфильдом на сложные маршруты они просто стремились не попадать. Уже сам факт, того, что первыми на заключительном участке подъема на Эльрус шли горцы Соттаев и Джаппуев, характеризует Девуассу, как не очень амбициозного человека. Ни Кнубель 1874 года, ни Бургенер 1884 и 1886 года, вперед себя никого не пускали. Говорят, что перед смертью Фрешфильд (ему было под 90) в бреду звал Франсуа и просил того достать горные ботинки. Отношение точно как к верному слуге. Отметим, что Девуассу скончался лет на тридцать раньше своего хозяина.

Но всё же главная фигура композиции - Адольфус Мур. Вот уж кто по-настоящему играет свою роль. Для меня, например, по снимку абсолютно ясно, что именно Мур был главным авторитетом в экспедиции. Нет, он не был главным в определении маршрутов и графиков движения. Но именно ему была поручена важная секретная миссия. Как это было сделано и кем, узнать невозможно. Но упускать такую возможность британская разведка не имела права. Путешественник того времени, это, как правило, разведчик. А тут возможность проникнуть вглубь Кавказа, края которому Англия долгое время активно помогала оказывать сопротивление России.

Ну а как выглядел тогда разведчик в представлении англичан? Да вот так, как показал Мур! Восток требует загадочности в облике, богатства в одежде и оружии, разведчик ездит с сопровождающим его караваном. Зачем ездит? Всё должно быть покрыто восточным туманом. Загадочный человек встречается с местными правителями, беседует с ним на равных, обсуждает какие-то наспех придуманные торговые дела. Потом тайно с кем-то беседует, ищет, кого можно подкупить, т.е. плетет интриги. А сам продумывает и продумывает текст будущего отчета.

На Кавказе всё было не так, как на Ближнем Востоке, в Индии или Юго-Восточной Азии, но сам облик разведчика Мур сохранил. Поэтому так театральна его поза, ничего от альпиниста, какой-то блестящий офицер со специальной миссией от Королевы! В действительности всё было наверняка скромнее, и Мур не был ни офицером, ни профессионалом в разведке. Да и задачи перед ним стояли не экстремальные. Но принятие надлежащего образа ему, скорее всего, помогло. И отчет его понравился. Это подтверждает его карьерный рост, ответственные места, которые он занимал на службе. И то, что в 1874 году он вновь оказался в составе альпинистской экспедиции на Кавказе. Хотя к тому времени альпинистских амбиций у него уже не было совсем. Так, просто позвали – и он поехал. Что, кстати, сказалось на ходе той экспедиции, которая сделала не так много, по сравнению с экспедицией Фрешфильда.

Источником этого снимка называется семейный архив, нигде не указано в каком месте сделан снимок. Друзья собрались втроем в Тифлисе и там, вероятно, и сделана фотография. Может мне кажется, но Фрешфильд и Таккер выглядят более загорелыми, чем Мур, который в горах еще не бывал.

Адольфус Мур – альпинист № 1 60-х годов?

Кто был сильнейшим альпинистом Золотого века? Эдвард Уимпер! Естественный ответ большинства знакомых с историей альпинизма. Первовосходитель на Маттерхорн, Гран Жорасс, Эгюий Вер, Барр д’Экрен.. Конечно, сравнивать силу и значение достижений альпинистов – дело интересное, хотя объективно некорректное. Французское капитальное издание «Знаменитые альпинисты» отмечает отдельными статьями только шесть из альпинистов, пик деятельности которых пришелся на 60-е годы XIX века. По некоторым признакам они могут быть подразделены на пары.

Одну пару составили Джон Тиндаль и Лесли Стивен. Именно их полемика в значительной мере отражала прогресс альпинизма в те годы. Ученый Тиндаль был старше Стивена на 10 лет. Он ходил в горы с научными и эстетическими целями, хотя честолюбия ему было не занимать. Однако увидеть профессора, идущего первым, было просто невозможно. Его оппонент Лесли Стивен входил в число интеллектуальной элиты Великобритании как бы с другой стороны. Это был один ведущих литературных критиков, искусствовед, писатель, журналист. Он был старше Уимпера, почти на 10 лет. Прекрасная физическая форма сочеталось у него с даром художественного восприятия гор. Стивен ходил много, однако по-настоящему сложных и эпохальных восхождений на его счету нет.

Между двумя этими деятелями велась многолетняя дискуссия на тему, что главное в альпинизме. Вкратце дилемма была таковой: Для Тиндаля главное – это дух исследования, для Стивена – дух приключения.

Так же как нет их у других отмеченных статьями альпинистов: Томаса Кеннеди и швейцарского профессора Эдмунда фон Фелленберга.

Так что среди фигур, которые могли бы составить конкуренцию «одержимому Маттерхорном» Эдварду Уимперу, серьезно можно рассматривать одного Адольфуса Мура. Они почти одногодки, Мур моложе Уимпера на полгода.

Физически многие альпинисты Золотого века были готовы неплохо. Но на их фоне некоторые показатели Мура выглядели впечатляющими. Чего стоит, например, переход Курмайор – Монблан - Шамони за один день, или восхождение Гринденвальд – вершина Веттерхорн – спуск в Розенлауи – возвращение в Гринденвальд за полдня. Это уровень современного спортсмена.

Как и Уимпер, Мур попадает в горы в 1860 году. Уимпер был художником прикладного жанра, Мур начинающим небогатым бизнесменом, занимавшимся торговлей с Индией. Оба они не слишком восторженно смотрели на горную природу, по крайней мере, не фанатичная любовь к Альпам двигал их как альпинистов. Оба были практичными людьми, но, несмотря на это, оба не знали точного ответа на вопрос, зачем им это надо. Они привыкли делать дело, которое начали до конца. И альпинизм давал им поле для деятельности, для раскрытия себя самого, также как и для удовлетворения своего тщеславия.

В третий свой сезон, в 1862 Мур участвует в первовосхождении на четырехтысячник Фишерхорн. Его партнером по восхождении был Херфорд Джордж, о роли которого в истории Кавказа мы писали выше. В 1863 году Мур – уже сложившийся восходитель. Среди достижений сезона траверс массива Дом и Лискамма.

Пик активности Мура, как и у Уимпера приходится на 1864 – 1865 годы. И часть 1864 года они проводят вместе. Сезон начался с совместной экспедиции в Дофинэ, в массив Экрена. Уимпер с гидом Кроцем, Мур с партнером Горацием Уолкером и гидом Христианом Альмером переходят из Ля Грав через перевал Бреш де ля Мэйж и далее совершают первое восхождение на высшую вершину Района - Барр д'Экрен.

После этого Мур с Альмером восходит на Монблан, присоединяется к Уимперу в Цинале, где они вместе проходят перевал Момминг. Затем в Оберланде Мур восходит на Алечхорн, Эйгер и совершает рекордное по скорости восхождение на Веттерхорн.

В 1865 в компании с Уолкером Мур как бы движется с востока на запад. Вначале - первовосхождение на Пицц Розегг, в массиве Тёди, затем первовосхождение на прекрасную вершину Оберальпеншток. Из Церматта – новое первовосхождение на четырехтысячник Обергабельхорн. И затем самое главное восхождение – первый маршрут на Монблан с итальянской стороны – знаменитый гребень Бренва. Оно по праву носит имя Мура, который открыл его, изучил и организовал группу. В нее входили Г. Мэттьюз, отец и сын Уолкеры (отцу было 59 лет) и гиды братья Андерегги, Мельхиор и Якоб. Это было сделано 15 июля, а днем раньше произошла катастрофа на Маттерхорне, на спуске погибли четыре из семи первовосходителей. Это было самое выдающееся восхождение Уимпера, но оно и поставило на него темное пятно на всю жизнь.

Эта катастрофа очень сильно ударила по всей альпинистской жизни Великобритании. Она шокировала всё общество и первые годы многие даже боялись ходить в горы из-за страха общественного осуждения. Как написал один биограф Мура «он много сделал, чтобы вывести Альпийский Клуб из состояния маразма, в которое он впал после Маттерхорна». В отличие от Уимпера, личность которого альпинистская общественность Великобритании никогда не принимала, Мур пользовался великолепной репутацией. Он был секретарем Клуба, и ему постоянно предлагали стать президентом. Он отказывался, так как значительную часть времени проводил в поездках в Индию.

В конце 60-х Адольфус Мур открывает зимние Альпы, в течение нескольких лет он проходит ряд перевальных маршрутов и делает несложные восхождения. Его рассказы привлекают внимание альпинистов следующего поколения. И начинается целая компания совершения первых зимних восхождений, продвинувшая альпинизм в техническом плане

Подводя итоги, скажу так. По рейтингу чисто альпинистских восхождений – лидер Уимпер. Но если на весы положить другие козыри (это, прежде всего, кавказская экспедиция, затем зимние восхождения и, в завершение, активная роль в общественной альпинистской жизни), то Мур обходит Уимпера. Правда, Уимпер еще много лет после того, как Мур оставил альпинизм, продолжал считать его своим главным занятием в жизни. Не только следил за всем происходящим и писал путеводители, но и совершил выдающуюся экспедицию в Южную Америку, много ходил в горах Канады.

Уинстон Черчилль (1874 – 1965), кстати бывший в молодости альпинистом, и взошедшем на десяток альпийских вершин называет в своих воспоминаниях Мура «замечательным человеком». Но не за альпинистские заслуги, точнее, в первую очередь не из-за них. Немного тогда было в Англии таких «селф-мэйд» персон, как он. Начав карьеру бизнесменом практически с нуля, Мур переходит на государственную службу и занимает высокий пост личного секретаря Лорда Рэндольфа Черчилля (отца Уинстона). А затем Муру доверяют более высокий пост - главы Политического департамента Индийского офиса. Довольно ранняя смерть от инфекционного заболевания, полученного во время очередного морского перехода, оборвала его развивающуюся карьеру политика. Мур умер в госпитале Марселя в 1887 году.

Он был близок к тому, чтобы стать первым человеком, взошедшим на обе вершины Эльбруса, но не стал им....

Дуглас Фрешфильд. Становление.

Весь Лондон знал о восхождении на Монблан по уникальному театрализованному шоу, которое в течение нескольких лет проводил в одном из лучших залов британской столицы журналист Адам Смит. Спектакль повествовал преимущественно о его собственном восхождении на высшую точку Альп в 1851 году. Также рассказывалось о Соссюре и Бальма, о гибели гидов в 1820 г и о «невесте Монблана», французской графине Анриетт д’Анжевилль. Спектакль шел достаточно регулярно в течение 9 лет! Многие романтически настроенные особы женского пола, выходя из зала, страстно желали стать альпинистками. И части из них это удавалось. На одном из первых представлений была состоятельная дама, жена «солиситера» Национального Банка Генри Фрешфильда. В истории она так и осталась, как сама себя называла – Мисс Генри Фрешфильд (1814–1901), то есть, жена Генри Фрешфильда. В девичистве она звалась Джейн Квентин Кроуфорд, представительница мощного рода, который до сих пор играет в жизни Великобритании значительную роль. Её два брата были видными политиками своего времен. С собой мадам привела маленького сына. Его звали Дуглас и родился он 26 апреля 1845 года.

Первое свое восхождение Дуглас Фрешфильд совершил в 1850 году, возрасте 5 лет, в горах Уэльса. Это была высшая точка района – гора Сноудон. Несложная, конечно, по тропе. Его отец занимал один из важнейших постов в Государственном Банке Британии, мать увлекалась литературой, историей, географией и … альпинизмом. Родители брали с собой единственного сына в Альпы, куда они выезжали почти каждое лето. Особенно насыщенными были их путешествия 1859 и 1860 годов, когда они прошли пол Альп, при этом совершили четыре альпинистских восхождения. Мисс Фрешфильд даже написала отдельную книжку по этому поводу: «Леди на альпийских тропах». Первая альпинистская книга, написанная женщиной, между прочим.

Будучи студентом, Фрешфильд уже самостоятельно каждое лето выезжает в различные районы Альп для исследований и восхождений. В семнадцатилетнем возрасте он впервые поднимается на Монблан. Его гидом был Франсуа Девуассу, высокий сильный мужчина, отличавшийся добрым нравом и большой физической силой.

Дуглас Фрешфильд, несмотря на молодость, успел внести свой вклад в освоение альпийских массивов в период «золотого века». Объектом исследований он с друзьями выбрал горы Ломбардии (Бергамские Альпы), Доломиты, Энгадин (Ченгало, Презанелла, Чима ди Брента и др.). Всего на счету Фрешфильда 20 первовосхождений в Альпах, самым популярным сейчас является классический маршрут на Тур Ронд в массиве Монблана.

Но первым его по настоящему выдающимся достижением была экспедиция 1868 года на Кавказ, которая признается первой в главе "Альпинизм за пределами Альп"...

Продолжение следует, часть 2

ВСЕМ ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ – НАШ ПРИВЕТ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!!

Эльбрус.

Поздравляем всех, кто с нами, с Днем защитника Отечества! Желаем всем крепкого здоровья! Пусть всегда будет МИР! Пусть всегда будут горы!

Поздравляем всех, кто с нами, с Днем защитника Отечества!

Желаем всем крепкого здоровья!

Пусть всегда будет МИР!

Пусть всегда будут горы!

Ирина Зисман и Клуб 7 Вершин - послы красоты на "Семи вершинах"

Винсон (4892м).

Ирина Зисман в составе экспедиций Клуба 7 Вершин поднимает на высочайших вершинах континентов флаг конкурса красоты «Краса Вселенной». Это новый российский ежегодный социально-значимый проект мирового масштаба, в ...

Ирина Зисман в составе экспедиций Клуба 7 Вершин поднимает на высочайших вершинах континентов флаг конкурса красоты «Краса Вселенной». Это новый российский ежегодный социально-значимый проект мирового масштаба, в котором принимают участие незамужние совершеннолетние девушки.

Флаг поднят уже на трех вершинах. Впереди Эверест?

Международный конкурс красоты «Краса Вселенной» основной задачей ставит перед собой превращение проекта в самый социально-значимый проект в мире среди проектов, направленных на развитие личности, становления семейных ценностей и здорового образа жизни.

Определился состав экспедиции на Эльбрус с целью проведения полуфинала конкурса «Краса Вселенной 2018»

Сегодня определился состав экспедиции на Эльбрус, которая запланирована на лето 2018 года. Целью экспедиции является проведение впервые в истории конкурсов красоты на самой высокой горной вершине Европы и России полуфинала международного конкурса красоты «Краса Вселенной 2018».

Сегодня определился состав экспедиции на Эльбрус, которая запланирована на лето 2018 года. Целью экспедиции является проведение впервые в истории конкурсов красоты на самой высокой горной вершине Европы и России полуфинала международного конкурса красоты «Краса Вселенной 2018».

Эльбрус – это стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря), входящий в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».

В состав экспедиции войдут: Генеральный продюсер и Председатель жюри международного конкурса красоты «Краса Вселенной» Леонид Хромов; обладательница титула «Краса Вселенной 2017» Анна Муминова; экс-кандидат в Президенты РФ 2018, Председатель политической партии «Честно», депутат ГД РФ VI созыва Роман Худяков, который сегодня вошел в состав жюри международного конкурса красоты «Краса Вселенной 2018».

Сопровождать членов жюри конкурса на Эльбрус будет один из лучших гидов России из клуба «7 вершин».

Леонид Хромов и Роман Худяков

Леонид Хромов и Анна Муминова

Флаг конкурса красоты «Краса Вселенной» на вершине Южной Америки

Сегодня флаг международного конкурса красоты «Краса Вселенной» был поднят на Аконкагуа (6 962 м) — высочайшую вершину Южной Америки и Южного полушария.

Сегодня флаг международного конкурса красоты «Краса Вселенной» был поднят на Аконкагуа (6 962 м) — высочайшую вершину Южной Америки и Южного полушария.

Вершина Аконкагуа входит в международный проект «7 вершин». Таким образом, флаг конкурса «Краса Вселенной» уже побывал на трех вершинах из семи: на Килиманджаро, Антарктиде и Аконкагуа.

Экспедиция прибыла в Аргентину 14 января из Москвы. Восхождение началось 18 января. Флаг конкурса на высочайшую вершину Южной Америки был поднят 29 января 2018 года.

Организаторы конкурса благодарят участников экспедиции: альпинистку Ирину Зисман и одного из лучших гидов клуба «7 Вершин» Владимира Котляра.

Флаг конкурса красоты «Краса Вселенной» покорил Антарктиду

Впервые в истории конкурсов красоты флаг международного конкурса красоты «Краса Вселенной» покорил Антарктиду и Пик Винсон (4 892 м) — самую высокую горную вершину Антарктиды, входящую в международную программу «7 вершин».

Впервые в истории конкурсов красоты флаг международного конкурса красоты «Краса Вселенной» покорил Антарктиду и Пик Винсон (4 892 м) — самую высокую горную вершину Антарктиды, входящую в международную программу «7 вершин».

Экспедиция в Антарктиду стартовала еще 25 декабря 2017 года из Москвы через город Пунта-Аренас (Чили). Новый 2018 Год экспедиция встречала уже в Антарктиде. Флаг конкурса на Пик Винсон был поднят 6 января 2018 года. В настоящее время все члены экспедиции покинули Антарктиду и успешно добрались до промежуточного пункта Пунта-Аренас, соответственно, сейчас флаг конкурса находится уже в Чили.

Организаторы конкурса лично благодарят легендарного гида, профессионального альпиниста и президента клуба «7 Вершин» Александра Абрамова, а также альпинистку Ирину Зисман. Во многом благодаря им флаг конкурса смог оказаться на самом загадочном материке нашей Земли — Антарктиде.

Генеральный продюсер конкурса Леонид Хромов планирует поднять флаг конкурса на все 7 самых высоких вершин континентов, в т.ч. лично на Эльбрусе (экспедиция запланирована на лето 2018 года) и на Эвересте (экспедиция запланирована на апрель 2019 года).

Флаг конкурса красоты «Краса Вселенной» на вершине Африки

Впервые в истории конкурсов красоты флаг международного конкурса красоты «Краса Вселенной» был поднят на Килиманджаро (5 895 м) — высочайшем и потенциально активном стратовулкане Африки.

Впервые в истории конкурсов красоты флаг международного конкурса красоты «Краса Вселенной» был поднят на Килиманджаро (5 895 м) — высочайшем и потенциально активном стратовулкане Африки.

Вершина Килиманджаро входит в международный проект «7 вершин». Организаторы конкурса задались целью занести флаг конкурса на все семь самых высоких горных вершин континентов.

Экспедиция в Африку стартовала 31 декабря 2017 года из Москвы. Новогодние праздники экспедиция встречала на Килиманджаро. Флаг конкурса на высочайшую вершину Африки был поднят 5 января 2018 года в 7:55 по местному времени.

Организаторы конкурса благодарят участников экспедиции Марию Зисман, Валентина Мамрака и Елену Митрофанову за помощь в поднятии флага на вершину Африки.

Впервые в истории конкурсов красоты полуфинал международного конкурса пройдет на Эльбрусе

На днях в одной из московских типографий был напечатан флаг международного конкурса красоты «Краса Вселенной». Все дело в том, что руководство конкурса планирует поднять флаг на самую высокую горную вершину России и Европы на Эльбрус.

На днях в одной из московских типографий был напечатан флаг международного конкурса красоты «Краса Вселенной». Все дело в том, что руководство конкурса планирует поднять флаг на самую высокую горную вершину России и Европы на Эльбрус.

Эльбрус – это стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря), входящий в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».

Впервые в истории конкурсов красоты полуфинал международного конкурса пройдет на вершине Эльбруса. Генеральный продюсер и председатель жюри международного конкурса красоты «Краса Вселенной» Леонид Хромов лично поднимет флаг на вершину, а также на ней же в прямом эфире объявит 15 финалисток конкурса, которые приедут в сентябре 2018 года в Москву на финал конкурса «Краса Вселенной 2018».

Экспедиция на Эльбрус запланирована на июль 2018 года. Летом на Эльбрусе наиболее приемлемые погодные условия для успешного восхождения альпинистов.

Принимать участие в экспедиции на Эльбрус будет также и обладательница титула «Краса Вселенной 2017» Анна Муминова, которая планирует поднять флаг Таджикистана на вершине. Если у Анны получится взойти на Эльбрус, то она станет первой красавицей в истории конкурсов красоты, побывавших на Эльбрусе. Готовиться к экспедиции Анна начнет сразу после новогодних праздников.

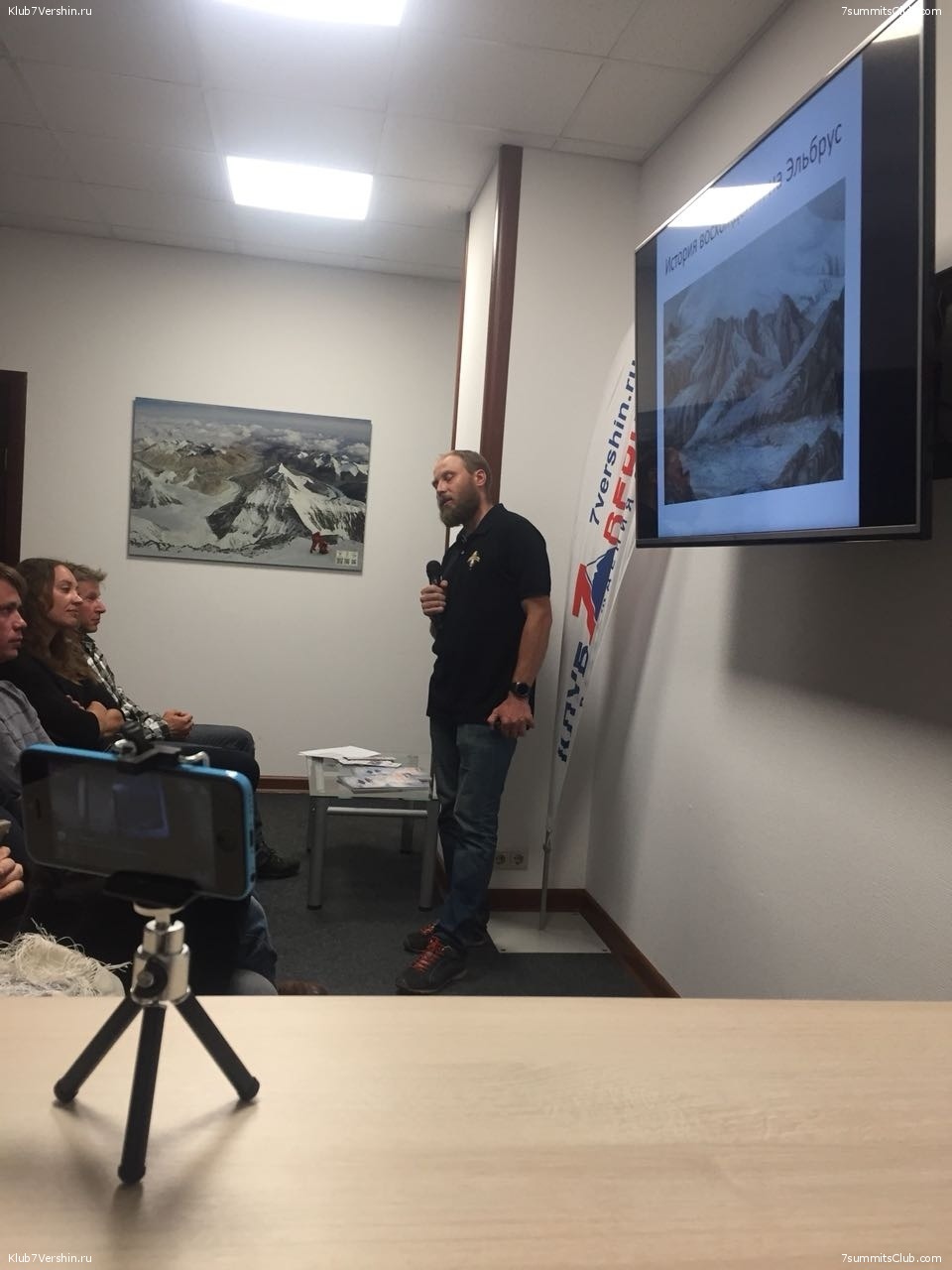

«Эльбрус. Испытание высотой. Начало». Лекция от 8 февраля, смотрите и слушайте

Эльбрус.

8 февраля, в четверг, в офисе нашей фирмы прошли очередные занятия Горной школы. Лекцию на тему «Эльбрус. Испытание высотой. Начало» читали: наш менеджер по Эльбрусу Анастасия Бесогонова и главный гид Клуба 7 Вершин ...

8 февраля, в четверг, в офисе нашей фирмы прошли очередные занятия Горной школы. Лекцию на тему «Эльбрус. Испытание высотой. Начало» читали: наш менеджер по Эльбрусу Анастасия Бесогонова и главный гид Клуба 7 Вершин в районе Эльбруса Андрей Березин. И в качестве бонуса мы послушали Артем Ростовцев с информацией о восхождении на Орисабу!

Смотрите и слушайте:

Следующая лекция состоится 15 февраля. Тема: "Горняшка, что это за зверь, как его распознать и победить. Все о горной болезни, на примере восхождения на Эверест". Лектор: Александр Абрамов. Ожидается аншлаг.

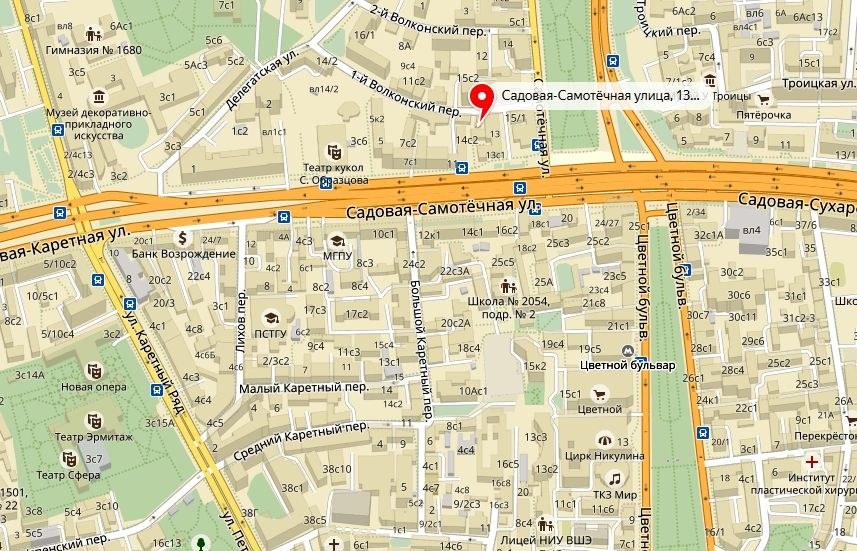

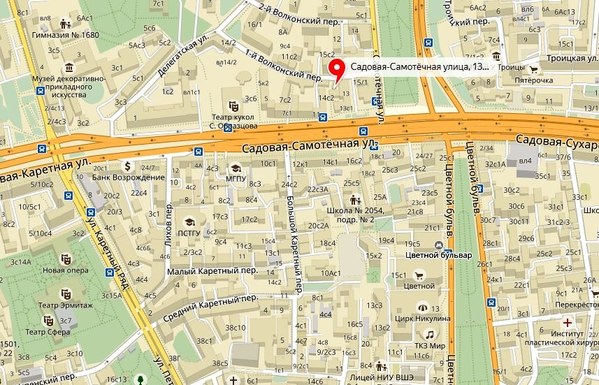

8-го в четверг лекция: «Эльбрус. Испытание высотой». Ожидаются интересные люди!

Эльбрус.

8-го февраля в четверг, начало в 19-30. Офис Клуба 7 Вершин. Малый Каретный переулок., дом 10. Тема: «Эльбрус. Испытание высотой. Начало». Лекцию читает эксперт по Эльбрусу, менеджер клуба 7 Вершин Анастасия Бесогонова. Ей ...

8-го февраля в четверг, начало в 19-30. Офис Клуба 7 Вершин.

Малый Каретный переулок., дом 10.

Тема: «Эльбрус. Испытание высотой. Начало». Лекцию читает эксперт по Эльбрусу, менеджер клуба 7 Вершин Анастасия Бесогонова. Ей помогает, оказавшийся в Москве проездом, Главный гид Клуба 7 Вершин в Приэльбрусье Андрей Березин! Мы также надеемся отметить возвращение в Москву Александра Абрамова и Артёма Ростовцева. Приходите встретиться с нашими героями сезона!

Регистрация на лекцию здесь. Обязательна!

Эльбрус за полцены! Акция Клуба 7 Вершин

Аконкагуа.

Акция «Эльбрус в сезоне 2018 за 50% при покупке тура на Аконкагуа на сезон 2018-19». Вы получите такую грандиозную скидку при полной оплате тура на Аконкагуа до 1 апреля 2018. Надо брать! Наши программы на Эльбрусе ...

Акция «Эльбрус в сезоне 2018 за 50% при покупке тура на Аконкагуа на сезон 2018-19».

Вы получите такую грандиозную скидку при полной оплате тура на Аконкагуа до 1 апреля 2018. Надо брать!

Эльбрус не безразмерен, забронируй место зимой! И пришли нам открытку!

Эльбрус.

К нам уже начали приходить поздравления с Новым Годом от участников, записавшихся на Эльбрус на лето 2018. Первое поздравление - восходителя из Канады. Его зовут John Ouzounis. Смотрите фото с его открыткой и нашими благодарными ...

К нам уже начали приходить поздравления с Новым Годом от участников, записавшихся на Эльбрус на лето 2018.

Первое поздравление - восходителя из Канады. Его зовут John Ouzounis.

Смотрите фото с его открыткой и нашими благодарными лицами:

Записывайтесь и Вы на Эльбрус на наши летние программы. В этом году на горе был небывалый ажиотаж. И, похоже, следующий год будет таким же. Не поверите, но половина мест на летний Эльбрус у нас в группах уже забронирована.

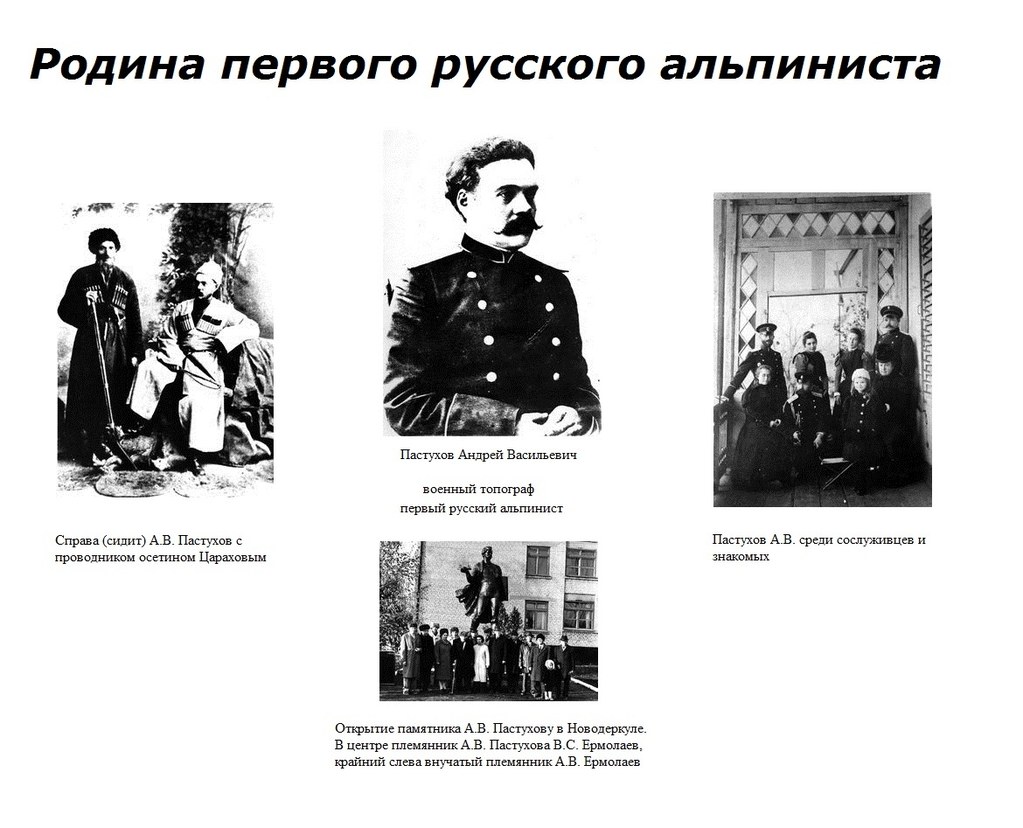

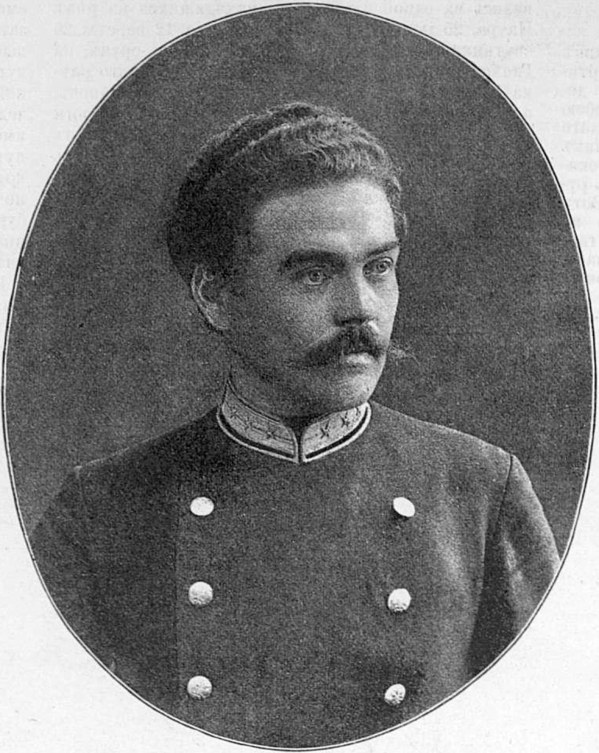

Е.Д. СИМОНОВ. ВОЕННЫЙ ТОПОГРАФ АНДРЕЙ ПАСТУХОВ. Статья из сборника "Побежденные вершины"

Казбек.

Гора Машук в Пятигорске. На обращенном в сторону Эльбруса склоне высится скромный надгробный памятник-обелиск. Надпись гласит: «Военный топограф Андрей Васильевич Пастухов. 1860-1899». Здесь покоится прах замечательного ...

Гора Машук в Пятигорске. На обращенном в сторону Эльбруса склоне высится скромный надгробный памятник-обелиск. Надпись гласит: «Военный топограф Андрей Васильевич Пастухов. 1860-1899». Здесь покоится прах замечательного исследователя высокогорного Кавказа, которого можно по праву назвать одним из первых альпинистов России.

Альпинистские походы и восхождения — не случайный эпизод в его жизни. Все годы работы на Кавказе, вплоть до последнего дня, посвятил он одной большой цели — изучению высокогорья, покорению высочайших вершин Большого и Малого Кавказа.

Родился Пастухов 11 июля 1860 г. и происходил, как свидетельствуют его друзья, «из конно-служилых людей Харьковской губернии». Окончив Деркульское коннозаводское училище, он вступил в 1878 г. рядовым в корпус военных топографов. Год спустя он стал унтер-офицером, а через три года Пастухов получил первый классный чин. Всю свою жизнь, с этого дня и вплоть до кончины в Пятигорске, он провел в горах Кавказа. А.В. Пастухов был похоронен по его просьбе у вершины Машука, откуда виден белоснежный массив Эльбруса, на вершину которого Пастухов взошел первым из русских людей.

Упорно работая над собой, пытливо изучая достижения современной ему науки, Пастухов сумел стать всесторонне образованным исследователем. В старой России рядовому солдату нелегко было добиться офицерского чина, не менее тернистым был и путь в науку для сына простого служителя конного завода, не получившего образования в тех областях научных знаний, которые избрал Андрей Пастухов. Но он преодолевал эти препятствия, достигал намеченных целей.

Не менее шести раз восходил он на пятитысячники Кавказа и в этом отношении «намного превзошел англичанина Фрешфильда и немца Мерцбахера, которым отдавали пальму первенства не только их соотечественники, но и заправилы русских альпийских клубов.

Трудным и полным неведомых опасностей представлялся в те годы путь к любой из высочайших вершин Кавказа. Фрешфильда, Мерцбахера, Деши, Селла неизменно сопровождали профессиональные проводники Швейцарии, путешественники были экипированы лучшим снаряжением своего времени, им сопутствовали многочисленные местные носильщики и охотники. Всего этого не знал А. Пастухов. С несколькими казаками, одним-двумя жителями горных селений делил он все трудности и всю славу своих восхождений. Царская казна не была щедра к тому, кто своими альпинистскими и научными подвигами заставил с уважением называть имя русского восходителя за рубежами родной страны. Трудности, которые были сравнительно легко преодолимы хорошо снаряженным иностранным экспедициям, требовали от Пастухова не только продуманной организации восхождений, но и исключительной стойкости. Много ночей провел он под горской буркой, заменявшей ему палатку и спальный мешок; многие ледники и склоны прошел он с солдатским штыком, служившим ему вместо ледоруба.

Горько читать сейчас снисходительные строки главы дореволюционного русского альпинизма фон-Мекка по адресу Пастухова, ибо барин, конечно, отдавал предпочтение иностранным клубменам, ведь они за сутки-другие «делали» те вершины, достижению которых русский топограф отдавал много дней и ночей. Но те, кто рассуждали таким образом, забывали или, что вернее, намеренно не желали замечать, что каждое свое восхождение А.В. Пастухов посвящал прежде всего выполнению широкой программы наблюдений и исследований. Такого объема задач не ставили перед собой иноземные исследователи.

Истинно русский размах, широта и разносторонность интересов отличали каждое восхождение А.В. Пастухова. В течение многих лет кропотливо и самоотверженно вел он топографическую съемку высокогорного Кавказа. Одним из первых обследовал он район Ушбы, составил карты массивов и ледников Эльбруса, Казбека, Арарата, изучал своеобразный уклад самого высокого населенного пункта Кавказа (селение Куруш в Дагестане на высоте 2493 м над уровнем моря).

Поражает круг его научных интересов, свидетельствующих о том, что в лице А.В. Пастухова отечественная наука потеряла одаренного и пытливого исследователя. Он проводил систематические метеорологические наблюдения, результаты которых опубликовал крупнейший русский климатолог А.И. Воейков. А. В. Пастухов многолетними наблюдениями опроверг взгляды естествоиспытателей немецкой школы, утверждавших, что птицы в своих ежегодных миграциях не могут преодолеть ледяной барьер Главного Кавказского хребта. А.В. Пастухов был этнографом и геологом, гляциологом и археологом, географом и ботаником, зорким, наблюдательным исследователем.

Одной из первых его работ в выскогорье были топографические съемки в верховьях р. Шаро-аргун (1887 г.). Пастухов поднялся тогда же на вершины Дитах-корта и Кача, достигнув высших точек Андийского хребта. Но это не удовлетворило топографа, который во время своих съемок видел вздымающиеся над всем Кавказом ледяные купола Эльбруса и Казбека. Он понимал, что с высоты этих, воздвигнутых самой природой панорамных Пунктов ему откроется широкая картина хребтов и ущелий, отсюда сможет он выяснить взаимную связь горных цепей, ледников, речных долин, перевалов.

В 1889 г. он поднялся на вершину Казбека. «Его восхождение было пятым по счету», — писали историографы альпинизма. Мы добавим к этому, что оно было первым, подлинно научным исследованием Мкинвари-цвери, «Горы ледников», — как зовут Казбек в Грузии.

Восхождение было совершено в очень трудных условиях; достаточно сказать, что подъем, который при благоприятной погоде можно совершить за день, длился более трех суток.

27 июля, вместе с казаками Лапкиным и Потаповым и осетином Цараховым, А.В. Пастухов вышел на ледник Майли. Из альпинистского снаряжения путники располагали лишь кустарного изготовления кошками и альпенштоками. По сильно подтаявшему леднику бежали ручьи, многочисленные трещины преграждали путь. В одну из них, скрытую под снегом, провалился Пастухов, но его выручил длинный шест, древко для флага, который он намеревался установить на вершине. Переночевав в скалах, восходители продолжали подъем.

Оледенелая морена, где были бесполезны кошки, вывела их к крутому шестидесятиградусному склону; его ледяную поверхность Пастухов назвал «крепчайшей». 316 ступеней пришлось вырубить здесь топором, чтобы преодолеть крутой склон. Трудная работа сказалась на казаке Потапове, который был уже не в силах продолжать восхождение.

Оставшаяся тройка вышла на широкое фирновое поле. Солнце растопило фирн, и ноги увязали по колено в сыпучей массе. Надвигавшийся с юга туман окутал склоны, в десяти шагах от себя Пастухов уже не видел своих спутников, одежда покрылась инеем. Было решено остановиться на ночлег на высоте около 4500 м.

Пастухов с Цараховым сложили каменную стенку для защиты от ветра. Быстро стемнело, туман рассеялся, и взору спутников открылось темно-синее небо, усеянное звездами. Поднявшаяся луна залила серебристым светом безбрежные снега. Ночной мороз сковал ручейки и только глухой треск льда нарушал тишину, повторяясь раскатами эхо в ущельях.

«Побегав немного по площадке и несколько согревшись, мы решили опять лечь, — писал в своих дневниках А.В. Пастухов; — при этом я объявил моим спутникам, что будем ложиться в середину по очереди. Ложившийся в середину засыпал моментально, так как ему было тепло, но зато крайние не могли долго выдерживать и вскоре вынуждены были вставать, а вслед за ними вставал и средний, и опять начиналась беготня по площадке до тех пор, пока не согревались, потом опять ложились и снова холод заставлял вставать. Так продолжалось всю ночь, во время которой мороз крепчал и крепчал».

К утру, когда рассвело, окоченевшие путешественники не могли двигаться, и только несколько отогревшись на солнце, они были в силах продолжать свой путь. Оказалось, что вчерашний туман заставил их сильно повернуть на юг от седловины и теперь пришлось снова взять направление на восток.

Бессонная ночь, жажда, томившая их второй день, отсутствие горячей пищи сказались на их самочувствии. Лапкин шел пошатываясь, у Царахова лилась кровь из носа. На крутом подъеме силы оставили Лапкина, и он смог лишь хрипло пробормотать: «Темно... кружится голова... Ноги не идут». Пастухов отпустил его и продолжал подъем с осетином.

Достигнув середины хребта, ведущего от западной вершины к седловине (Пастухов называет ее «перевалом»), топограф увидел флаг. Он был оставлен здесь жителем Владикавказа (ныне Дзауджикау) Тулатовым, не достигшим вершины. Путники остановились на отдых и, оглядывая окрестные хребты, удивленный Пастухов увидел возле себя яркую бабочку, за ней другую, третью. Они летели с севера на юг.

Еще одно усилие, и, преодолев крутой склон основания восточной вершины, путники в 4 часа дня 29 июля достигли высшей точки. «Меня поразила фигура вершины, — говорил в своем докладе в Кавказском отделе Русского Географического общества Пастухов; — она всегда казалась мне шапкой, теперь же я видел пред собой дугу, острую по всей своей длине и на протяжении 35 шагов не имеющую никакого падения; очевидно, что тут был когда-то кратер, сторона которого, обращенная на юг, провалилась. Ниже дуги по направлению к востоку есть плечо, образующее довольно большую площадку, которая закрывала от меня теперь станцию Казбек и которую оттуда принимают за вершину».

Пастухов установил шестиметровый шест и поднял на нем двухметровый флаг из красного кумача. Набежавший ветерок развернул полотнище флага, который был виден в бинокль из Владикавказа, а жители ближних селений могли разглядеть этот знак успешного восхождения невооруженным глазом. Цель была достигнута.

На спуске Пастухов бросил прощальный взгляд на вершину. Лучи заходящего солнца заливали белый купол и гордо развевавшийся красный флаг. Как рассказывал потом Пастухов, он невольно вспомнил посвященные Казбеку Лермонтовские строки:

Чалмою белою от века

Твой лоб наморщенный увит,

И гордый ропот человека

Твой гордый мир не возмутит.

«Теперь же не только был «возмущен» его «гордый мир», но и «чалма» была украшена султаном в виде красного флага», — писал Пастухов.

Еще одна ночь застигла их на снежных склонах, и только на четвертый день после начала восхождений Пастухов спустился к горячим источникам Тмени-кау-карма-дон. Лечившиеся здесь горцы встретили его как выходца с того света, а случайно встреченный врач признался, что, «выяснив обстоятельства гибели господина Пастухова, направлялся известить об этом кого следует».

Картографическим итогом восхождения был первый план вершины Казбека в масштабе 800 м.

Год спустя Пастухов со своими казаками все лето вел съемки в районе Ушбы, поразившей его своей суровой красотой. Он пишет своим друзьям-орнитологам, подкрепляя прежние наблюдения: «Не раз наблюдал здесь перелет птиц через Главный Кавказский хребет. Видал и журавлей, летевших между Ушбой и Тетнульдом, не ниже 14 тысяч футов».

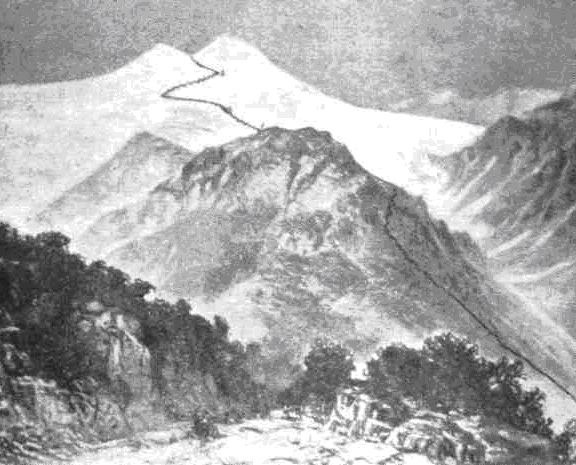

Эльбрус с северных склонов перевала Донгуз-орун и путь А.В. Пастухова к западной вершине 27 июля — 1 августа 1890 г. На переднем плане Терскольский пик. Номерами обозначены места ночевок группы участников первого русского восхождения: 1. Выше нынешнего Нового Кругозора [3369 м]. 2. На верхней морене ледника Гара-баши [4 094 м]. 3. Между так называемым «Приютом Пастухова» и седловиной, где при восхождении обычно поворачивают к седловине. [А.В. Пастухов ошибается, говоря, что ночевали «на 44 фута выше горы Казбек». Высота пункта ночлега находится на одной высоте с Казбеком [5048 м]. 4. На седловине [5350 м], где восходители провели две ночи.

В утренние часы, когда еще покрыты инеем альпийские луга, он видит поднятый над всеми хребтами и вершинами седой Эльбрус. Минги-тау, «Тысяча гор», — зовут жители ущелий высочайшую вершину Кавказа и Европы. Пастухов, закончив свои съемки в Верхней Сванетии, перевалив через Главный Кавказский хребет, направляется к Эльбрусу. Подробности его восхождения на высшую, западную вершину читатель найдет в докладе самого Андрея Васильевича, сделанном им в Кавказском отделении Русского Географического общества

Даже пренебрежительно относившиеся к русским восходителям зарубежные альпинисты вынуждены были воздать должное Пастухову, восхождение которого они назвали «полным приключений, говорящем о громадной энергии и настойчивости». И даже немецкий историк альпинизма Эггер вынужден был заявить: «Это было первое настоящее (разрядка наша. — Е.С.) восхождение и без проводников».

Да, в отличие от иностранных клубменов, Пастухов был подлинным руководителем всего восхождения. Он сам прокладывал путь, помогал ослабевшим, подбадривал павших духом. В его команде не было деления на слуг, которые несут все тяготы пути, и на господ, которым остается нести только... бремя славы победителя вершин. Пастухов был первым среди равных.

Через шесть лет он повторяет свое восхождение, поднявшись на этот раз на восточную вершину Эльбруса. Так, он стал первым альпинистом, поднявшимся на обе вершины Эльбруса — восточную и западную. Второе восхождение было совершено им в августе 1896 г.

Утром 22 августа Пастухов выехал из Пятигорска, направляясь мимо Подкумка и Гунделена в Баксанское ущелье. Вечером 25 августа он прибыл в лежащий у подножья Эльбруса хутор Терскол, чтобы с утра выйти к подножью ледника Азау, по которому он намеревался начать восхождение.

По тропе, ведущей к перевалу Хотю-тау, путники начали восхождение. С Пастуховым шли Воробьев и кабардинцы Хаджи Залиханов, Агбай Тилов, Бачай Урусбиев и Сайд Курданов. По камням морены, высоко поднятой над ледяным потоком, группа вышла к фирновому склону и поднялась к гряде скал на высоте 4250 м (нынешний «Приют одиннадцати»).

Скалы, казавшиеся издали удобным местом для ночлега, обманули ожидания: всюду торчали острые каменные зубцы и огромные камни. После долгих поисков была найдена, наконец, небольшая площадка. Разровняв ее и окружив каменной стенкой, путники устроились на ночь.

Засветло Пастухов поднял свою команду. Путники вскипятили на бензиновой кухоньке чай и продолжали путь вчетвером: Урусбиев и Курданов остались на месте бивуака. Уже на высоте 4300 м фирновые склоны оказались покрытыми слоем льда, пришлось подвязывать кошки. Путники шли, обмениваясь на ходу впечатлениями. Солнце уже поднялось над хребтами. Потеплело. Люди приободрились, только ослабевший Воробьев шел все медленнее и медленнее, часто останавливался, будучи не в силах продолжать подъем. Он то и дело оступался, уронил укатившуюся по склону папаху и, наконец, упал навзничь, подхваченный кабардинцами. Пришлось оставить его на некрутом склоне. Теперь уже путь продолжали трое.

На снежном выступе Пастухов облюбовал место для ночлега, на этой высоте около 4700 м нужно было обеспечить себе надежное укрытие от холода. Восходители вырыли яму, оградив ее камнями, закопали снегом все отверстия и сладко заснули под своими бурками.

Утром они вылезли из своего убежища, погребенного под толстым слоем снега. В восемь часов снова начали подъем. У гряды скал («Приют Пастухова») выбыл еще один участник — Хаджи Залиханов, которого свалил тяжкий приступ горной болезни. Теперь уже альпинисты шли вдвоем. Пастухов спешил, насколько позволяли силы и высота: он видел приближающиеся с севера тучи, несущие непогоду; они росли, надвигаясь на Эльбрус, перекатываясь через хребты, заполняя ущелья. Теперь они ползли уже к западной вершине, нависли над верховьями Кубани.

«Будет непогода», — тревожно сказал Агбай.

На восточной вершине еще сверкали вечные снега, но вот легкая завеса тумана промелькнула и растаяла в голубом небе; потом со всех сторон заклубился туман, темная завеса окутала всю вершину, и огромная туча клубами поползла по склону. Тучи нагоняли друг друга, посыпался снег, закружил ветер, завыла вьюга.

Пастухов, не взирая на уговоры Агбая, шел вперед, переводя дыхание, протирая залепленные снегом глаза. Особенно мешал лезть по скалам ящик с термометрами, который нес в руках топограф. Но вот и вершина!

Отыскав огромную скалу, около которой почти не было снега, восходители начали устанавливать здесь максимальный и минимальный термометры. Однако, когда туман рассеялся, Пастухов, к своему удивлению, увидел, что они еще не достигли вершины. Пришлось напрячь силы, чтобы продолжить подъем по оледенелому склону.

Но попасть на вершину было теперь не так-то легко: гора уже не прикрывала здесь от порывов бури, которая всей своей яростью обрушивалась на людей. Они скользили и с трудом удерживались на ногах. Вконец ослабевший Агбай лег навзничь, и Пастухов преодолевал последние метры подъема один. Было два часа дня. Сильные удары грома, похожие на выстрелы, раздались над самой его головой.

Отдышавшись, Андрей Васильевич собрал образцы пород и сел, поджидая просвета, у края кратера, чтобы осмотреть его. «Временами снег и туман сгущались до того, что я не видел более земли, и тогда не трудно было вообразить себя несущимся вместе с тучей в беспредельном пространстве». Жалобные вопли Агбая пробудили впавшего в забытье Пастухова. Спутник его сидел спиной к бушующему ветру, до такой степени облепленный снегом, что напоминал глыбу белого камня.

Начав спуск, они мгновенно утонули в снежном море. Тщетно пытались они отыскать место бивуака, — ничего не было видно; напрасно стреляли из пистолета, — звук его замирал возле них. Они вступили в полосу трещин, где нужно было двигаться особенно осторожно. Восходители оказались в ловушке: куда бы они ни поворачивали, везде зияли трещины, которым, казалось, не было конца. Здесь их застиг вечер. Занесенные снегом, провели они эту ночь в лабиринте трещин. Ни чая, ни даже воды не было; сухари, которые они пытались жевать, только раздражали пересохшую гортань. Время от времени Андрей Васильевич расталкивал своего товарища и снова забывался в беспокойном сне.

Утром он осторожно раскопал в снегу отверстие над своим лицом и с радостью увидел безоблачное синее небо. Вблизи, не далее чем в полуверсте, виднелись заснеженные валы ледника Гара-баши, к которому они держали путь вчера. В нескольких шагах от них зияла черная пасть трещины, на краю которой они провели ночь. Вчера она казалась Пастухову не шире трех сажен; теперь же он видел, что до другого ее края было не меньше полутораста сажен, а звука падения брошенного вниз камня он так и не услышал.

К 11 часам утра измученные путники достигли опушки соснового леса, и незатейливый шалашик показался им уютным жилищем.

Несмотря на суровые условия этого восхождения, Пастухов сумел измерить кратеры воронки. На всем пути он вел непрерывные наблюдения над снеговым покровом, изучал господствующие ветры, высоту и мощность ледников, высоту снеговой линии, протяженность фирновых полей. «На Эльбрусе, — констатировал он, закончив свои подсчеты, — должно быть никак не меньше 573 миллионов кубических сажен снега и льда».

Халаца, Шах-даг, Алагез, Большой и Малый Арарат, Казбек и Эльбрус были взяты за эти годы отважным пионером русского альпинизма, «производителем съемочных и чертежных работ, классным военным топографом и коллежским асессором», — как именует его послужной список.

Он связывал Закавказскую триангуляционную сеть, проведенную от Шамхорского базиса, с триангуляцией Северного Кавказа, начинавшейся у Екатеринодара. Он проходит всю Военно-Осетинскую дорогу и преодолевает Мамиссонский перевал. Его восхождение на вершину Халацы «после десяти часов трудного и местами опасного пути» (1891 г.) нельзя, конечно, сравнивать с походами на Эльбрус и Казбек, но и оно обогатило новыми наблюдениями неутомимого исследователя горной природы.

...Уже опустилась ночь, составлены были штативы теодолита, и оставалось накрыть их буркой, чтобы был готов шалашик, временное жилище неугомонного путешественника. Солнце давно село, и было совсем темно, когда удивленный Пастухов заметил странный свет, проникавший из-под нижнего края бурки. Он решил, что это отражение от выпавшего свежего снега. Через несколько минут он услышал слабый писк, то усиливавшийся, то снова затихавший. «Вероятно закипает вода в кастрюле», — подумал топограф. Но, нет, звук явно доносился откуда-то сверху. Комар, жужжание которого так напоминали эти звуки, вряд ли мог появиться здесь, на более чем четырехкилометровой высоте, да еще в сильную метель. «Не иначе как приближается сильная электрическая буря, — тревожно подумал Пастухов. Чем это кончится здесь, на вершине?»

— Андрей Васильевич, горим, — услышал он вдруг тревожный голос казака Емельяна Пономарева, — все кругом горит... уже и камни загорелись!

Пастухов с кружкой недопитого чая вылез из своего шалашика, но только он высунулся, как вся кружка запылала ярким пламенем. Вслед за ней огоньки побежали по усам топографа, заплясали на воротнике и полах одежды. Пастухов увидел испуганные глаза Емельяна; на лице его светились огненные усы, пылали брови и волосы, тихо тлела вся лохматая бурка. Огни мерцающим пунктиром покрывали весь гребень горы. «Не менее сорока квадратных сажен огней Эльма», — привычным глазом прикинул Андрей Васильевич. Огни напоминали ему виденные на улицах Петербурга газовые рожки: пламя на остриях палок шалаша, на ребрах камней горело без языков, с ровными верхними краями. Несмотря на сильный ветер, не шелохнулся ни один огонек. Метель заставила Пастухова вернуться в шалашик, после того как он успокоил взволнованных необычным зрелищем казаков, сложивших по его указанию большой тур из камней с воткнутой в него железной палкой, своего рода громоотводом на случай грозы.

Час спустя Пастухов тревожно открыл глаза. Прежний писк сменился теперь жужжанием, как будто билась о стекло залетевшая пчела. Топограф приподнялся: прямо перед ним носился под буркой светящийся предмет, с крупный грецкий орех величиной. Раздался неожиданный удар... треск... и Пастухова перевернуло вниз лицом. Первым ощущением было то, что у него оторваны по колена ноги. Лишь через несколько минут он сумел, придя в себя, приподняться и ощупать ноги: они были целы. Не сразу удалось ему собраться с силами, чтобы выползти наружу. Кружившаяся на вершине шаровая молния поразила своим разрядом Пастухова, без чувств лежал и один из казаков. Надо было спешно искать более безопасное место, чем вершина.

Ночью, в кромешной мгле, спускались они с вершины. На склоне нашли большую пещеру, где и прожили две недели, по три-четыре раза поднимаясь на ближние вершины, завершая порученную им съемку.

Пытливым и зорким наблюдателем природы показал себя Пастухов и при трехкратном своем восхождении на Арарат. Он не только детально изучил колебания высоких и низких температур, но и опроверг своими выводами наблюдения, которые уже вошли в научный обиход, и даже были доложены Международному конгрессу. Он определил температурные минимумы для Большого Арарата (—39,85 °Ц), Малого Арарата (—29,1 °Ц), Алагеза (—32 °Ц).

Много ценных наблюдений было сделано им и в каждом из восхождений на пятитысячные вершины Большого Кавказа.

Его доклады в Географическом обществе неизменно собирали большую аудиторию. Живость изложения сочеталась в них с интересными наблюдениями и выводами.

* * *

Андрей Васильевич Пастухов скончался в Пятигорске 23 сентября 1899 года, 39 лет от роду. Преждевременная кончина оборвала жизнь человека, который сделал больше, чем кто-либо из его современников для развития русского альпинизма.

«Глубоко-русский человек... Прямой, высокочестный и отважный», — так характеризуют его друзья, исследователи Кавказа. Выступая от имени Кавказского отдела Русского Географического общества, Д.Д. Пагирев говорил, что А.В. Пастухов «заслужил себе широкую известность как один из отважнейших и неутомимейших исследователей главнейших вершин Большого и Малого Кавказа... Он был первым русским неутомимым кавказским альпинистом».

Прошло всего лишь полвека после кончины славного исследователя, и неузнаваемо преобразились те глухие края, где проходил он со своими казаками. Сотни и тысячи людей поднимались к вершинам Эльбруса, останавливаясь на «Приюте Пастухова», где укрывался от бури военный топограф. Целый научный городок вырос на склонах величайшей горы Европы. В нынешнем году снова придут сюда труженики передовой советской науки, продолжая во все возрастающих, немыслимых полвека назад, масштабах исследования, начатые Андреем Пастуховым.

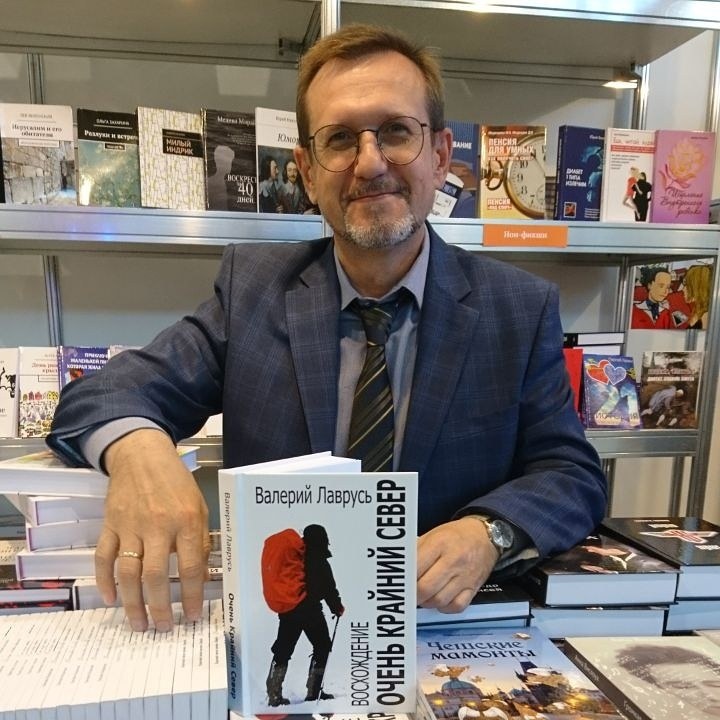

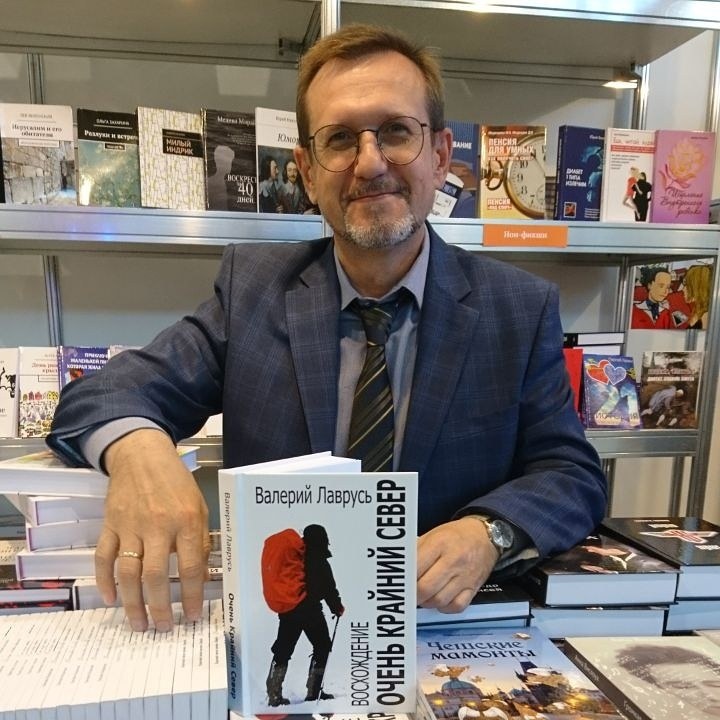

Презентация книги Валерия Лавруся «Очень Крайний Север». Автор приглашает!

Эльбрус.

Валерий Лаврусь: 25-го октября в 18-30 в Центральном Доме Литератора от Московской городской организации Союза Писателей России пройдёт презентация моей книги «Очень Крайний Север». Я приглашаю всех желающих! ...

Валерий Лаврусь: 25-го октября в 18-30 в Центральном Доме Литератора от Московской городской организации Союза Писателей России пройдёт презентация моей книги «Очень Крайний Север». Я приглашаю всех желающих!

О книге:

25 лет назад, сбежав от своих женщин, с двумя большими рюкзаками приехал на Север бывший аспирант Юра Серов. Позвал его туда, пересидеть проблемы, старший брат. А Юрка завис там на долгие годы. Полевые работы. Семья и любовь. Дружба и предательство. Вещие сны. Только смерть брата подвела черту жизни Юрки на Крайнем Севере. Но Север Юру не отпустил и, спустя много лет, увёл его в горы, где главный герой встретил своего умершего брата. Эта книга посвящена всем, кто гордо говорит: «Я — с Севера!»

Биография автора

Валерий Лаврусь родился в 1964 году в г. Новокуйбышевске Куйбышевской области в семье учителя и военного. В 1987 окончил радиотехнический факультет Куйбышевского авиационный институт (КуАИ). С 1990 по 2007 годы жил и работал на севере Западной Сибири в г. Ноябрьске. Инженер ГИС. Сегодня проживает в Подмосковье, в г. Долгопрудном. Работает в Москве. Начал писать в 1998. Первый рассказ был опубликован в 2004 в журнале «Сибирские Истоки». Автор нескольких книг.

Валерий совершил уже три путешествия с командой Клуба 7 Вершин: на Килиманджаро, в Непал и на Казбек. Мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится в будущем!

Глава из книги, рассказывающая о восхождении на Эльбрус

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. ВОСХОЖДЕНИЕ, ИЛИ В ГОРАХ АТЕИСТОВ НЕ БЫВАЕТ.

– Понимаешь, Палыч, горы — это третье измерение. В обычной жизни мы живём в двух. Всё обыденно, рутинно, — Ванька говорил, наклонившись к Юрке, в кафе «Траттория» на Чеховской вечером в четверг было шумно.

Юрка молча кивал.

– Знаешь, почему фильм назвали «Вертикаль»? Нет? Только горы дают ощущение третьей координаты в этом мире. Когда вернёшься, сам поймёшь, — Ванька прервался и поднял кружку с пивом: — Давай, Палыч! За успех вашего восхождения! Ты только это… сильно жопу там не рви, я с четвёртого раза зашёл на Эльбрус. Дойдёшь до Седловины — считай, победил. 5300… Это вам…

23 июля.

4:00 — подъём.

4:30 — перекус: пара бутербродов с чаем. Многие есть не стали — слишком рано, да и нервничают все… Заполнили чаем термосы. Игорь Порошков раздал по упаковке аскорбинок.

4:50 — общее построение. На восхождение идут пятнадцать человек — весь наличный взрослый состав. Плюс те, которые вчера подъехали: Андрей Скворцов, ещё один бывший десантник, и Сергей Васильевич — штатный фотограф «Центуриона». Минус Капитан Кук. Олег остаётся на базе с пацанами. У него и у фотографа портативные рации.

На восхождение все экипированы тёплой одеждой, альпинистскими ботинками с «кошками», противоснежными гамашами, балаклавами и лыжными очками. Полковник на построение ещё раз всем напоминает:

– Повторяю! У каждого должны быть две пары тёплых перчаток, тёплая маска «балаклава», тёмные очки. Очки обязательно нужно хорошо закрепить, иначе их может сорвать ветром. Останетесь без очков – ослепните. Перемещаться только в строю! Не обгонять! Не отставать! Если кто-то откажется от подъёма, то он один — повторяю: один — возвращается на базу. Никто сопровождать не будет. — Полковник сделал паузу, оглядывая строй: — Ещё раз предлагаю подумать. Готовы? На ратрак!

Ратрак — удовольствие недешёвое. Аренда этого широкогусеничного горного трактора обходится в 15–20 тысяч за подъём. Но он позволяет экономить силы и время на восхождении. Центурионов ратрак должен поднять выше скал Пастухова на отметку 4900, практически на Косую полку — тропу, которая с небольшим подъёмом, траверсом идёт вокруг Восточного Эльбруса, выводя на Седловину.

Штурмовые рюкзаки сунули в грузовые корзины, расселись. Поехали!

3900.

4000.

4100, проехали «Приют Одиннадцати».

4300 — высшая точка акклиматизации. Выше они не поднимались.

4500 — с такой высоты Юрка тандемом прыгал с парашютом в 2009 в Кимрах под Дубной. Красота была непередаваемая… Небо, облака… Как и сейчас.

4600 — ратрак развернулся и встал. Ехали полчаса. Из кабины вышел Полковник и махнул рукой: выгружаться и строиться.

Построились. Полковник огорчил: ратрак на 4900 не пойдёт. Водитель испугался, что старый двигатель ратрака не вытянет на крутом участке скал. Врёт гад, он просто решил скинуть восходителей — слишком мало ему заплатили. Теперь триста метров, почти полтора часа, а может, больше, мужикам придётся топать на своих двоих.

Полковник формирует строй. Он первый, за ним Роберт с навигатором, потом Мурат, потом Юрка, замыкать колонну будут два Игоря — Котов и Порошков.

Погода отличная. Небольшой минус. Небольшой ветер. Под ногами снег. Светает.

Господи, помилуй, Господи, помилуй! Пошли!

Первые четыреста метров Юрке дались тяжело. Сказывалось всё: крутизна подъёма; раннее утро; новая экипировка — тяжёлые ботинки, «кошки»; и высота, на которой они ещё не бывали. К Косой полке он пришёл со сбитым дыханием и изрядно уставший. Полковник объявил пятнадцатиминутный привал. Юрка занялся перешнуровкой ботинок — правый хлюпает, зараза. По разговорам, нехорошо Роберту. Но тот не сдаётся и хочет продолжать подъём. Народ восстанавливает дыхание, не один Юрка сдох. Серов затянул узел, надел перчатки. Всё. Время вышло — подъём и вперёд!

Когда смотришь с «Бочек», как маленькие человечки перемещаются по Косой полке, кажется, что идти там легко и просто. Идут себе человечки и идут… Но на 5000 снежная тропа высасывала все силы прямо со дна брюшины.

Юрка шёл и считал — Ванька советовал — считал и разговаривал сам с собой.