Эльбрус(5642) - Страница 93

Фестиваль «Семь Вершин», лето 2017, Эльбрус, Россия. Пресс-релиз

Эльбрус.

Дорогие друзья! Клуб 7 Вершин объявляет о проведении летом 2017 года фестиваля, посвященного программе восхождения на высочайшие вершины всех континентов – «Семи вершинам». ...

Дорогие друзья! Клуб 7 Вершин объявляет о проведении летом 2017 года фестиваля, посвященного программе восхождения на высочайшие вершины всех континентов – «Семи вершинам».

Сроки проведения фестиваля: с 24 Июня по 2 июля 2017 года, место - Поляна Азау в поселке Терскол, склоны и вершины горы Эльбрус.

Состоит из двух частей.

Официальной части: 29 июня - 2 июля. Встреча восходителей на "Семь вершин" и вручение медалей и дипломов.

Неофициальной части: с 24 июня по 29 июня. Массовое восхождение на Эльбрус, установление рекорда Гиннесса.

Главным событием фестиваля мы хотим сделать торжественный вечер с вручением медалей «Восходитель на 7 вершин» и соответствующих сертификатов. Для этого на него будут приглашены все выполнившие программу граждане России, а также специальные гости, восходители на «Семь вершин» из различных стран мира.

Но не менее важным мы считаем осуществление

массового восхождения на Эльбрус

с целью установление рекорда Гинесса по количеству "восходителей на семь вершин" собравшихся вместе на одной горе.

Также в программе фестиваля запланировано: скоростные забеги (соревнования) на Эльбрус, презентации и выступления гостей, выставка фотографий, конкурс фильмов и видеосюжетов, культурная программа...

И много-много общения с любителями коллекционировать вершины в неформальной обстановке.

Для участия в фестивале «Семь вершин», кроме российских восходителей, будут персонально приглашены первые восходители от каждой страны, рекордсмены проекта, а также другие авторы уникальных достижений. Ожидаем приезда множества интересных гостей, новых знакомств, море общения...

Мы будем благодарны за любые замечания и пожелания по организации нашего фестиваля.

Особенно приветствуется спонсорская поддержка!

Пишите нам на адрес: info@7summitsclub.com

Итоги «Конкурса - 2016. Статьи о путешествиях с Клубом 7 Вершин». Поздравляем победителей! Спасибо участникам!

Эльбрус.

Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе! Пишите о своих поездках, о приключениях и вам самим будет приятно потом это перечитывать. Эксперты Клуба 7 Вершин были разного мнения, и стоявшая перед ними задача была непростой. Но надо ...

Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе! Пишите о своих поездках, о приключениях и вам самим будет приятно потом это перечитывать.

Эксперты Клуба 7 Вершин были разного мнения, и стоявшая перед ними задача была непростой. Но надо завершать конкурс, и они пришли к следующему решению по определению победителей…

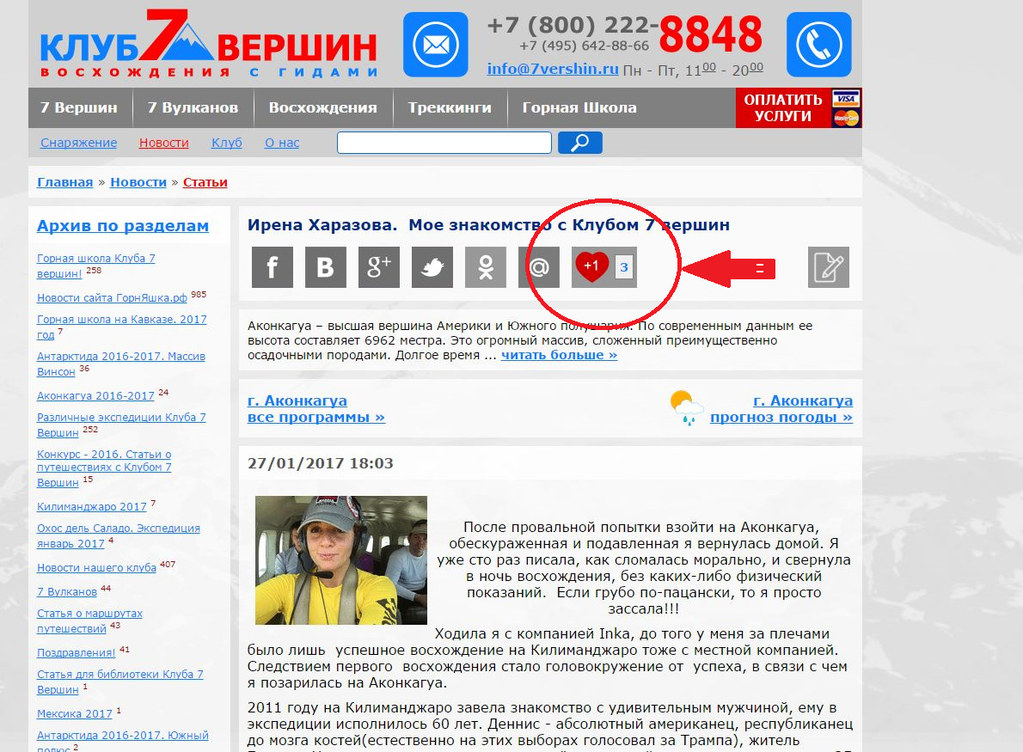

1 место. Ирена Харазова. «Мое знакомство с Клубом 7 вершин». Приз: 10 000 рублей.

Была учтена огромная роль в популяризации нашего Клуба в фейсбуке в течение года.

2 место. Галина Берневега. «АХ, МАРОККО»...... Приз: 7500 рублей.

3 место. Надежда Никитина. «Мой космос – Непал». Приз: 5000 рублей.

Номинация «лучший рассказ по оценкам читателей» была упразднена в связи с техническими неполадкам на сайте. Для восстановления справедливости, эксперты решили отметить один из двух самых популярных рассказов специальным призом в 8000 рублей.

Им награждается Вадим Алферов и его рассказ «В СЕРДЦЕ ЧЁРНОГО КОНТИНЕНТА» , который мог бы претендовать и на первое место, но немного не соответствовал условиям конкурса. А именно, тому, что рассказ должен был быть о поездке с Клубом 7 Вершин. А в XX веке наш Клуб еще не существовал.

Также не можем не отметить и не поблагодарить самого заслуженного из наших писателей, настоящего профессионала Маадыра Ховалыга. Его увлекательная небольшая повесть не стала призёром по тем же причинам - часть экспертов посчитала, что это не совсем рассказ о поездке с Клубом 7 Вершин....

Ну и в заключение - для получения наград свяжитесь с нами по почте info@7vershin.ru

Друзья! Участвуйте в судействе конкурса! Есть еще неделя. ПОСМОТРИТЕ Промежуточные итоги!

Килиманджаро.

До 13 февраля 2017 года идёт определение победителя в номинации "Лучший рассказ по оценкам читателей". Этот рассказ ВЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬ! Со 2 по 13 февраля мы проводим голосование в ...

До 13 февраля 2017 года идёт определение победителя в номинации "Лучший рассказ по оценкам читателей". Этот рассказ ВЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬ!

Со 2 по 13 февраля мы проводим голосование в номинации "Лучший рассказ по оценкам читателей". Ждем ваших оценок для прекрасных историй наших путешественников!

Чтобы проголосовать за понравившийся рассказ, надо зайти на страницу рассказы, пройдя по ссылке ниже.

Сразу под названием работы справа Вы увидите "красное сердечко", нажимайте, чтобы отдать свой голос этому рассказу!

|

|

|

ОСОБЕННОЕ. Лучшая компания для обучения технике зимнего альпинизм. Горная школа на Кавказе 23-26 февраля

Эльбрус.

Для участия в тренировках по программе Горной школы в Приэльбрусье 23-26 февраля собирается большая группа альпинистов. В частности, там будут участники будущей экспедиции на Денали (Мак-Кинли), для которых будут проведены специальные ...

Для участия в тренировках по программе Горной школы в Приэльбрусье 23-26 февраля собирается большая группа альпинистов. В частности, там будут участники будущей экспедиции на Денали (Мак-Кинли), для которых будут проведены специальные занятия.

Группа уже набирается, советуем скорее принимать решение об участии. Будет здорово! К тому же в первый день будет отмечен День Защитника Отечества….

Завершающий день горной школы в Приэльбрусье: серьезный лёд и суровые условия

Эльбрус.

В Приэльбрусье завершена работа горной школы Клуба 7 Вершин. Программа школы – ледолазание, выполнена полностью. Завершающий день дал возможность закрепить полученные навыки передвижения по ледовому рельефу с различными видами ледовых ...

В Приэльбрусье завершена работа горной школы Клуба 7 Вершин. Программа школы – ледолазание, выполнена полностью. Завершающий день дал возможность закрепить полученные навыки передвижения по ледовому рельефу с различными видами ледовых инструментов и всё это при значительном ветре и температуре до – 12. Проведение горной школы одного из лидеров экстремального туризма России – Клуба 7 Вершин привлекло внимание общественности и спортсменов трех субъектов СКФО. Руководитель горной школы Александр Гребенюк, гид Сергей Чуенко.

Прекрасные фотографии и отчет о втором дне горной школы в Приэльбрусье

Эльбрус.

Второй день работы Горной школы Клуба 7 Вершин, был отмечен замечательной погодой. Мокрые после вчерашнего ледолазания верёвки отдыхают в замечательной гостинице «Поворот», а очень сильные слушатели школы в лице Натальи, под ...

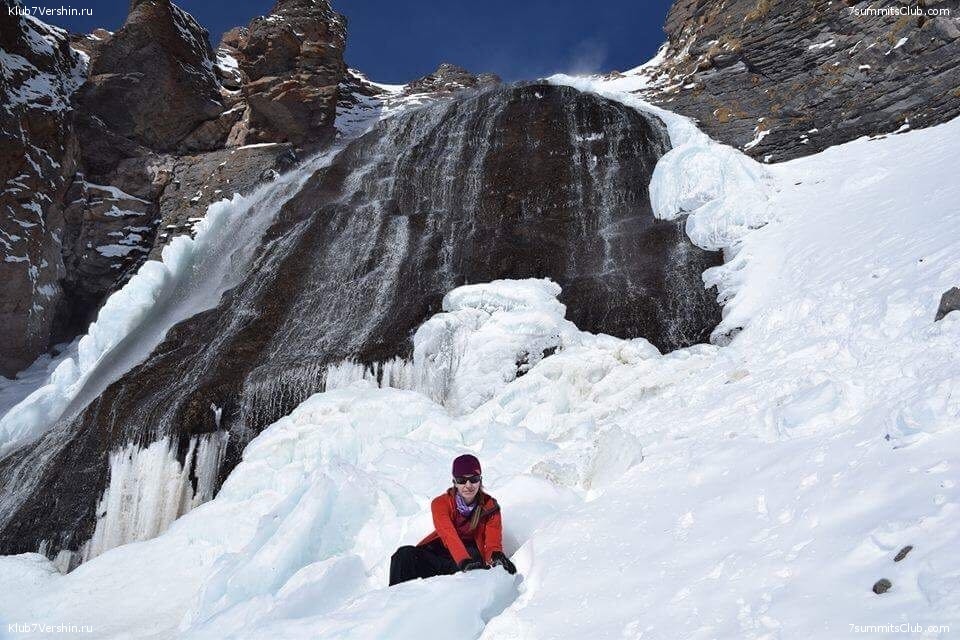

Второй день работы Горной школы Клуба 7 Вершин, был отмечен замечательной погодой. Мокрые после вчерашнего ледолазания верёвки отдыхают в замечательной гостинице «Поворот», а очень сильные слушатели школы в лице Натальи, под руководством авторитетнейшего гида-инструктора совершили треккинговую пробежку по маршруту: Терскол – водопад Девичьи косы – Обсерватория пик Терскол и обратно. В ходе почти километрового набора высоты отрабатывались способы передвижения по снежным склонам различной крутизны, изучались правила прокладки безопасных маршрутов по заснеженным склонам высокогорья. Завтра, в завершающий день школы, ожидается температура – 16 и ледовые маршруты протяженностью до 30 метров. Ждите фотографий…

Записывайтесь на следующую горную школу! ПРОГРАММА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Горная школа в Приэльбрусье: день занятий ледолазанием. ФОТОГРАФИИ

Эльбрус.

В Приэльбрусье, на Поляне нарзанов завершился первый день очередной горной школы Клуба 7 Вершин. В ходе занятий отрабатывалось хождение на кошках по ледовому рельефу различной крутизны. Учились крутить буры, делать станции, в том числе ...

В Приэльбрусье, на Поляне нарзанов завершился первый день очередной горной школы Клуба 7 Вершин. В ходе занятий отрабатывалось хождение на кошках по ледовому рельефу различной крутизны. Учились крутить буры, делать станции, в том числе спусковые. Совершенствовали технику работы в связках на горном рельефе. Завтра планируем треккинг к Обсерватории пика Терскол.

Горная школа по ледолазанию. Занимается Наталья Сидорова.

Ирена Харазова. Мое знакомство с Клубом 7 вершин

Аконкагуа.

После провальной попытки взойти на Аконкагуа, обескураженная и подавленная я вернулась домой. Я уже сто раз писала, как сломалась морально, и свернула в ночь восхождения, без каких-либо физический показаний. Если грубо ...

После провальной попытки взойти на Аконкагуа, обескураженная и подавленная я вернулась домой. Я уже сто раз писала, как сломалась морально, и свернула в ночь восхождения, без каких-либо физический показаний. Если грубо по-пацански, то я просто зассала!!!

Ходила я с компанией Inka, до того у меня за плечами было лишь успешное восхождение на Килиманджаро тоже с местной компанией. Следствием первого восхождения стало головокружение от успеха, в связи с чем я позарилась на Аконкагуа.

2011 году на Килиманджаро завела знакомство с удивительным мужчиной, ему в экспедиции исполнилось 60 лет. Деннис - абсолютный американец, республиканец до мозга костей(естественно на этих выборах голосовал за Трампа), житель Беверли Хиллс, на тот момент год как развёлся с женой, и начал новую жизнь с 25 летней полу кореянкой, полу индианкой .

Господи, за эти 5 лет так все поменялось, но тогда мне и в голову не приходило рвать на себе рубашку, доказывая, что не мы ось зла!

В общем, мы нашли общий язык, подружились и после восхождения на Кили, решили вместе сделать 7 вершин (тогда-то и зародилась шальная мысль об Эвересте).

Через полгода мы встретились в Мендосе. Он взошёл на высшую точку Южной Америки, я - нет.

У нас был замечательный гид на Аконкагуа - перуанец Хульвер.

В общем, мы с Денисом сделали подарок Хульверу и пригласили его на Эльбрус. Все организационные вопросы по этой экспедиции легли на меня. Я переехала к маме, оставив мужикам свою квартиру в центре Москвы. Уточняю дислокацию, так как, американец постоянно исчезал, потом оказалось, что он сидел в открытых кафе на Белой площади, изумляясь красоте русских женщин. Я так и не смогла их заманить в музей, оба не хотели пропустить обсервацию раздетых дам в жаркое время суток.

Забив в гугле "экспедиция на Эльбрус", первые 10 ссылок были на "клуб 7 вершин", я набрала, со мной мило поговорили, ну и сообщили, на какие даты есть места для троих.

Я очень суетилась и боялась, как бы не произошла осечка. Не хотелось, чтобы экспедиция в моей стране оказалась плохо организованной, дабы не дать повода к осуждению американцу. За перуанца я не беспокоилась, их трудно удивить неорганизованностью.

В общем, после 50 звонков в офис "7вершин" меня заверили, что все будет идеально и мне не будет стыдно.

Настал день Х, мы прилетели в Минеральные Воды. Нас встречала Люда и какой-то мужик в очках.

Повели нас в Армянское кафе палаточного типа, где мы должны были ждать остальных участников экспедиции.

Оказалось, что этот мужик, с блуждающими глазами и неплохим чувством юмора - Абрамов Александр. Я так была занята перуанцем и штудированием испанского, что это знакомство прошло мимо меня. До сих пор Абрамов припоминает (я не помню это), что когда через полгода он ко мне подошёл в аэропорту, а я улыбнулась и вежливо поздоровалась, не вспомнив, кто передо мной.

Саша в тот день улетел, а нашу группу вела Люда.

У нас была интернациональная команда: полька (в итоге закадрила нашего перуанца), американец, перуанец, бразильцы, и 4 россиян, включая девушку Катю, которая выиграла поездку, купив шмотку RedFox, что стало ее первым опытом восхождения.

Мы все взошли на вершину. Погода была хорошая. Организация тоже. Идеально выбрано окно. Еда была знатная!!!

Гора очень впечатляющая, это был мой первый опыт пользования кошками. Когда мы спускались вниз, я попросила Хульвера связаться со мной веревкой, испугавшись крутого склона. Хульвер ответил, что это лютое западло, и если мы свяжемся - это обесценить все лавры восхождения.

Ну, и естественно, будучи рабой общественного мнения, дабы не показаться трусом, предпочла умереть от страха, но держать фасон!

Дальше были фееричные двухдневные алкогольные празднования, чествования восходителей, лезгинка и т.д.

Завершить свой рассказ хотела самым запоминающимся случаем на Эльбрусе: сделав привал на каком-то акклиматизационном выходе, достав свой паёк и раскрутив термос, вдруг слышу страшный хрип. Поворачиваюсь и вижу зрелище не для слабонервных: задыхающегося моего американца с темно-бордовым лицом, местами покрытого белыми пятнами, издающего глубокий гортанный рык. Сперва никто не понял, что произошло. Потом когда уже окрас его лица приобрёл болезненный желтый цвет, мы все рванули к нему. С выпученными глазами, забыв о планах покорения 7 вершин, о молодой зазнобе, которая стоила ему потери всего нажитого непосильным путём, о четверых детях, мой друг уже одной ногой сидел в лодке идущей на встречу к Аиду, как вдруг бразильский хирург ловким движением руки раскрыл перочинный нож и поднёс к его трахее.

Завидев сие в руках мясника, магическим образом кусочек "Бабаевского" шоколада, только что, так подло душивший заморского друга прошмыгнул по направлению к желудку.

Во избежание лишних телодвижений со стороны хирурга, Деннис сразу выпалил глядя на нож: Can I have another opinion?!!!!

Фееричной была реакция помощника гида - спасателя МЧС, он подошёл к американцу, заливаясь от хохота, хлопнул по плечу и сказал по-русски: "А знаешь друг, нам за покойников больше платят" и продолжил смеяться. На вопрошающие взгляды иностранцев мы ответили, что это "non translatable". Никто не смеялся.

Это была моя первая экспедиция с русскими гидами и россиянами в группе. С тех пор, как только я осознала разницу между походом с "нашими" и "не нашими" я больше ни разу не ходила с иностранцами. Да и вообще, все последующие горы за исключением одной были пройдены с клубом "7 вершин".

Передо мной не стоит задача, рекламировать «Клуб 7 вершин", все равно больше скидки, чем 5% я в жизни не получила, и то они накопительные от потраченных ранее мной денег. Но я должна отдать должное, что абсолютно все мои экспедиции с командой Абрамова были успешные -100% восхождений, что для меня самое важное.

Так что, команда «Клуба 7 вершин" ждите и терпите меня далее:)

Курс ледолазания Горной школы Клуба 7 Вершин стартовал в Приэльбрусье

Эльбрус.

В Приэльбрусье стартовала Горная школа Клуба 7 Вершин. В программе обучение навыкам ледолазания, технические тренировки и теоретические занятия. Руководитель проекта, инструктор Александр Гребенюк. Программа ...

В Приэльбрусье стартовала Горная школа Клуба 7 Вершин. В программе обучение навыкам ледолазания, технические тренировки и теоретические занятия. Руководитель проекта, инструктор Александр Гребенюк.

Чему вы научитесь:

+ Прохождение горного рельефа с участками крутого льда

+ Использование ледовых инструментов и специального снаряжения

+ Основы страховки и самостраховки

+ Работа в связке

Под руководством профессионалов среди неповторимой красоты горных вершин Вы откроете для себя новый вид активной деятельности в горах - ледолазание!

Отчет о работе Горной школы Клуба 7 Вершин в Приэльбрусье, пресса о нас…

Эльбрус.

Первый и второй день работы Горной школы Клуба 7 Вершин в Приэльбрусье проводились на склонах горы Чегет, в окрестностях посёлка Терскол, КБР. В ходе занятий изучались способы подъемов и спусков по снежным склонам различной крутизны. ...

Первый и второй день работы Горной школы Клуба 7 Вершин в Приэльбрусье проводились на склонах горы Чегет, в окрестностях посёлка Терскол, КБР. В ходе занятий изучались способы подъемов и спусков по снежным склонам различной крутизны. Осуществлялась работа в связке, с одновременным и попеременным движением по глубокому снегу. Отрабатывались способы страховки, самостраховки и самозадержания при срывах на снежных склонах. С целью акклиматизации был совершен подъем от Чегетской поляны до станции «Чегет-2» (кафе «Ай», 2100 – 2750 м). Руководитель Горной школы Александр Гребенюк, гид Сергей Чуенко.

Горная школа начала работу в Приэльбрусье

Как сообщил РИА КБР руководитель школы, почетный член Кавказского горного общества Александр Гребенюк, школа призвана помочь начинающим альпинистам овладеть техникой передвижения по горному рельефу.

Большое разнообразие природных ресурсов Приэльбрусья, развивающаяся туристская инфраструктура региона дают возможность решать технические, методические и спортивные задачи по обучению и подготовке горных специалистов и любителей активного отдыха.

На протяжении десятилетий Приэльбрусье было и остается одним из основных центров горных видов спорта и туризма в нашей стране. Учитывая рекреационное и военно-прикладное значение горных видов спорта и туризма, а также то, что на территории региона достаточно давно работают ведущие российские туроператоры, специализирующиеся на внутреннем и въездном туризме, можно с уверенностью сказать, что Приэльбрусье будет привлекать всё большее количество туристов и альпинистов.

По словам А. Гребенюка, за последние два года клуб "7 вершин" организовал и провел более 30 школ на территориях 6 субъектов России. Особо популярные районы, куда с удовольствием приезжают слушатели школы, это Крым, Кабардино-Балкария, Кавказские Минеральные Воды. Кроме школ, на протяжении всего года проводятся мастер-классы по скалолазанию, ледолазанию, горной и спелеотехнике. Такая деятельность способствует не только привлечению граждан России к занятиям горными видами спорта и туризма, но отбирает и создает контингент, способный, совершенствуясь и проходя специализированные курсы и школы, становиться инструкторами или горными гидами в соответствии с требованиями российского законодательства или положениями федераций по спортивным видам туризма, скалолазания и альпинизма.

Как отметил инструктор-методист школы, обладатель почетного знака «Снежный барс», кандидат в мастера спорта по альпинизму Сергей Чуенко, вопрос о создании на постоянной основе школ для преподавания основ горовосхождения в регионах Северного Кавказа назревает уже давно. Такая работа уже осуществляется энтузиастами в Нальчике, Владикавказе и Домбае.

В настоящий момент рассматривается вопрос о введении квоты на льготное обучение в горных школах жителей регионов проведения мероприятий. С такой инициативой выступили руководители Центра содействия развитию спорта и туризма Карачаево-Черкесии и Регионального научно-спортивного центра СКФО.

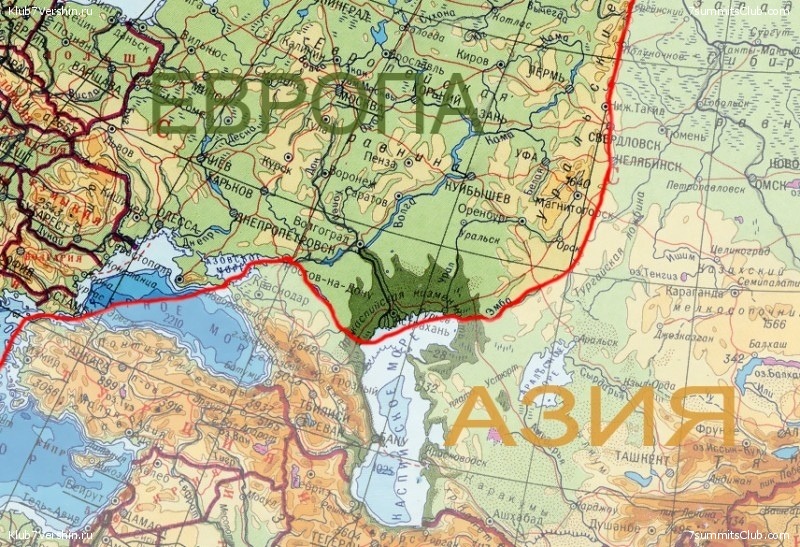

Еще раз об Эльбрусе, как о не высочайшей горе Европы

Эльбрус.

Да, ради Бога! Чтобы там ни писалось и ни говорилось, Эльбрус останется высочайшей вершины Европы, одной из «семи вершин». Вопреки науке, вопреки всем аргументированным аргументам. Будем считать, что альпинизм – это ...

Да, ради Бога! Чтобы там ни писалось и ни говорилось, Эльбрус останется высочайшей вершины Европы, одной из «семи вершин». Вопреки науке, вопреки всем аргументированным аргументам. Будем считать, что альпинизм – это вопрос веры, так же как и знания. Не всё очевидное невероятно. Но при этом знать – не лишне! Эльбрус (по науке) расположен ...

Точка зрения советских географов, изложенная в статье Николая Гвоздецкого, написанной специально для альпинистов, для сборника «Побежденные вершины».

Так где же Эльбрус? Еще раз о положении Кавказа в системе частей света Европа — Азия

«Выше других гор поднимается двуглавый белый Эльбрус. Его западная вершина достигает 5633 метров высоты над уровнем океана. Это высочайшая точка Европы» - слова известного советского писателя-географа Н. Н. Михайлова (1964, стр. 334). «Баксанское ущелье широко известно среди туристов и альпинистов... Отсюда ведут пути к высочайшей точке Европы - двуглавому Эльбрусу...» - читаем мы в книжке «Туристские базы профсоюзов» (1965, стр. 53). О том, что Эльбрус - высочайшая вершина Европы, пишет и В. Ф. Кудинов (1954, стр. 3). Такое утверждение можно встретить и во многих других литературных источниках, но так ли это на самом деле?

Вопрос о границе между Европой и Азией очень спорный, имеющий к тому же глубокую историю (Дитмар, 1958). Спорен он, может быть даже в особенности спорен, и в отношении того, где же провести границу между Европой и Азией в области Черноморско-Каспийского перешейка и куда отнести Кавказ, целиком или отдельные его части, и какие, - к Европе или Азии?

Мне хочется сперва напомнить о том, что писал я на этот счет в курсе лекций по физической географии Кавказа (Гвоздецкий, 1954), опираясь при этом на высказывания Г. И. Танфильева в известном труде о географии России (Танфильев, 1922, стр. 240 - 241). Это тем более целесообразно, что в возникшей позднее дискуссии советских географов на эту тему высказывания Г. И. Танфильева почему-то остались без внимания, так же как и некоторые мои соображения, данные попутно с изложением его взглядов.

Прежде всего надо решительно подчеркнуть, что мы не делаем никаких различий между народами Европы и Азии в том смысле, что не ставим одних на ступень более высокую по сравнению с другими. Большая часть территории СССР лежит в Азии, и меньшая - в Европе. Народы обеих частей - европейской и азиатской - составляют единую дружную семью и вполне равноправны. Постановка вопроса о границе Европы и Азии чисто научная, географическая, она не должна иметь никакого другого оттенка или привкуса. Вместе с тем вопрос этот не лишен практического значения: для унификации различных числовых, статистических показателей в энциклопедиях, справочниках, учебниках и т. д., для единообразного распределения материала в школьных и вузовских программах по географии и т. п. Не случайно одна из дискуссий советской географической общественности по этому поводу возникла в 1958 г. по инициативе Учебно-педагогического издательства Министерства просвещения РСФСР - ныне издательство «Просвещение» (Ефремов, 1958).

Выделение Европы как особой части света прежде пытались связывать с экономическим развитием и уровнем цивилизации. Г.И. Танфильев справедливо заметил по этому поводу, что «если последовательно руководствоваться такими соображениями, то границы между странами пришлось бы переносить по мере развития, например, железнодорожной сети».

Граница между Европой и Азией действительно переносилась на протяжении истории с запада на восток и юго-восток. Э. М. Мурзаев (1963, стр. 114) хорошо показал это, основываясь на исследованиях А. Б. Дитмара (1958) и др. Но вместо того, чтобы на основании этого сделать подобно Г. И. Танфильеву вывод о неправильном подходе в прошлом к решению вопроса, он приходит к совершенно иному, на наш взгляд, весьма спорному заключению. Э. М. Мурзаев пишет: «Граница между Европой и Азией не есть что-либо застывшее, а наоборот - линия весьма подвижная... Отсюда логически следует, что любой из предложенных новых вариантов, если даже он получит признание, сохранится какое-то время и вновь уступит другому, отвечающему новым условиям». Ниже мы увидим, что деление Евразии на две части света в значительной мере условное, а сами понятия Европы и Азии не столько физико-географические, сколько традиционные географические, А традиция, если она хороша, должна быть устойчивой, должна сохраняться, если же она плоха, от нее надо отказываться!

Граница между Европой и Азией на ее прикавказском отрезке в разное время проводилась по-разному. Геродот (V в. до н. э.) писал, что границей между Европой и Азией служит колхидская река Фазис (Риони), а некоторые считают Танаис (Дон), Киммерийские переправы (Керченский пролив). Вплоть до начала XVIII в. рубежом между Европой и Азией чаще всего считался Дон, но позднее границу стали проводить по Кавказскому хребту (Большому Кавказу) и Уралу.

Рассуждения Г. И. Танфильева по этому вопросу сводятся к следующему. Если обратить внимание на различия в геологическом строении Большого Кавказа («главного Кавказа», по Танфильеву), представляющего собой подобно Альпам и Пиренеям складчатую горную систему, и Армянского нагорья, где господствуют вулканические породы, то Большой Кавказ следует относить к Европе, проводя ее границу с Азией по Риони, Квириле и Куре. Однако, продолжает Танфильев, южный склон Большого Кавказа (особенно Западное Закавказье) по своей природе резко отличается от северного, имеющего «еще много общих черт с Европой». На северный склон заходят южнорусские степи, на нем произрастают леса европейского типа. На южном же склоне иные климатические условия и совсем другая растительность, напоминающая, по Г.И. Танфильеву, японскую. Исходя из этого границу между Европой и Азией нужно проводить по водораздельному гребню Большого Кавказа, относя северный склон его к Европе, а южный - к Азии.

Такое решение вопроса встречает новые возражения: «...восточная часть северного склона имеет столь своеобразное строение и такие климат и растительность, что эту часть следовало бы отнести скорее к Азии, чем к Европе...» Нужно, стало быть, границу между обеими частями света провести так, чтобы весь Кавказ отходил к Азии. «А такую границу, - пишет Танфильев, - естественнее всего вести по долине Маныча, по которой когда-то проходил пролив, соединявший Каспийское море с Черным».

Попытка разрешить вопрос, где провести границу между Европой и Азией, лишний раз показывает, - заключает Г. И. Танфильев, - что разделение этих частей света условное, определившееся историческими причинами и вошедшее в привычку, и что правильнее с географической точки зрения говорить о едином материке - Евразии. К этому мнению приходят сейчас почти все географы, обсуждавшие вопрос о разграничении Европы и Азии. На этот счет довольно определенно высказывался еще Д. И. Менделеев (1906), слова которого привел в своей статье Э. М. Мурзаев (1963, стр. 112): «Отделение Европы от Азии во всех отношениях искусственно и с течением времени непременно сгладится и, вероятно, даже пропадет».

Но раз существует традиционное деление действительно единого материка на две части света, то небезынтересно все же решить вопрос, к которой из них относить Кавказ. По своим природным, физико-географическим особенностям к чему Кавказ ближе — к Европе или к Азии и где провести границу между ними? Мои рассуждения по этому поводу, опубликованные во введении к курсу лекций по Кавказу (Гвоздецкий, 1954, стр. 7-9), коротко сводятся к следующему.

Уже приведенные выше рассуждения Г. И. Танфильева показывают, что поставленный вопрос решается не так-то просто. Для правильного его решения с физико-географической точки зрения прежде всего необходимо обратить внимание на непосредственную геологическую и орографическую связь складчатых цепей Малого Кавказа, а также и Талышских гор с Понтийскими горами и Эльбурсом. Наряду с этим нужно отметить и общность ландшафтов соседних кавказских и зарубежных переднеазиатских хребтов. Следует также принять во внимание продолжение Армянского вулканического нагорья из южного Закавказья в пределы восточной Турции и северо-западного Ирана с сохранением общности геологического строения, геоморфологических особенностей и типов ландшафтов. Ясно, что горные области на юге Закавказья органически входят в систему хребтов и нагорий Передней Азии.

Горную область Большого Кавказа целесообразнее также причленить к соседним горным областям Закавказья и Передней Азии, а не к низменностям Предкавказья и Русской равнины, тем более что формирование Большого Кавказа тесно связано с развитием горных систем Альпийского пояса Передней Азии. Это мощное передовое поднятие Альпийского пояса. Дополнительное основание - близость ландшафтов и спектра их высотной зональности южного склона Большого Кавказа к ландшафтам Малого Кавказа, Понтийских гор и т. д. Разделять же Большой Кавказ, представляющий в орографическом и геологическом отношении единое целое, проводя границу по его водоразделу, не следует.

Почти такое же обоснование, почему горы Кавказа следует относить к Передней Азии, привел позднее Ю. К. Ефремов (1958, стр. 145), справедливо заметивший, что «отделять Кавказ от Азии - означает вносить путаницу в изучение Передней Азии».

В целом по своим природным и физико-географическим особенностям Кавказ ближе к Азии, чем к Европе, это часть Западной, или Передней, Азии. Такого мнения придерживался и Б. Ф. Добрынин, который писал: «На юге Кавказ тесно связан с горными областями Западной Азии, в состав которой он входит. Граница между Западной Азией и Восточной Европой соответствует, таким образом, северной границе Кавказа» (Добрынин, 1937, стр. 452). Не случайно и свой вузовский учебник Б. Ф. Добрынин назвал «Физическая география СССР. Европейская часть и Кавказ».

Таким образом, границу между Европой и Азией следует провести либо по Кумо-Манычской впадине, основываясь на существовании в недавнем геологическом прошлом естественного рубежа в виде Манычского пролива, либо по северному подножию Большого Кавказа. Первое решение, как мы видели, предложил в свое время Г. И. Танфильев. Оно было принято и на заседании отделений школьной и физической географии Московского филиала Географического общества СССР в 1958 г., где вопрос о границе между Европой и Азией обсуждался по просьбе Учпедгиза (Ефремов, 1958, стр. 146).

В заключение своего рассуждения, приведенного во введении к курсу лекций по Кавказу (Гвоздецкий, 1954), я отметил, что второе решение (проведение границы вдоль северного подножия Большого Кавказа) будет более точно, если учесть весь комплекс природных условий. Нужно согласиться лишь со справедливым мнением Г. И. Танфильева и его предшественников А. И. Воейкова, А. Н. Краснова, И. К. Пачосского о том, что Ергени служат рубежом европейской и азиатской природы и что Прикаспийскую низменность по ее природным условиям следует относить к Азии (Танфильев, 1922, стр. 237 и 240). Это, разумеется, касается и прикавказской части Прикаспийской низменности, т. е. Восточного Предкавказья. Тогда к Европе отойдут лишь прикубанские степи и Ставрополье.

Значение выдвинутого мною в книге 1954 г. рубежа позднее было подтверждено. За то, чтобы границей Европы и Азии считать северную подошву Большого Кавказа, высказался И. С. Щукин (Ефремов, 1958, стр. 146). На сводной карте физико-географического районирования Европейской части СССР и Кавказа, составленной по материалам межвузовских исследований (Гвоздецкий, 1960), по отмеченным рубежам - северной подошве Большого Кавказа и западной окраине Прикаспийской низменности - проведены границы между физико-географической страной Русской равнины с Крымско-Кавказской горной и Среднеазиатской пустынно-равнинной странами. Эту же границу на картосхеме физико-географических стран СССР дал В. И. Прокаев (1960).

По нашему мнению, границу Европы и Азии как частей света следует проводить там, где это возможно, по водному рубежу (Черное море - Керченский пролив - Азовское море), где же это невозможно - в соответствии с границами физико-географических стран: в прикавказском отрезке - вдоль северного подножия Большого Кавказа и западного рубежа Прикаспийской низменности, севернее - вдоль восточной границы Уральской горной страны.

В. И. Прокаев (1960) предлагает провести границы иначе: по водоразделу Большого Кавказа, по водоразделу Уральских гор. Он видит в этом решении методические достоинства: оно якобы «облегчает борьбу с вредной привычкой рассматривать традиционные регионы как некоторые физико-географические единства». Довод по меньшей мере странный. Мы вынуждены считаться с несовпадением крупных традиционных географических (нередко орографических) единиц и физико-географических стран (единиц районирования) как с печальным фактом. О том, что эти понятия нельзя смешивать, писалось и мною (Гвоздецкий, 1959). Но зачем же искусственно создавать этот крайне нежелательный разнобой, причем в таком случае, когда вопрос о границах выделяемых по традиции частей света окончательно не решен и есть возможность принять самое целесообразное решение?!

Э. М. Мурзаев предложил аналогичное решение проведения границ по физико-географическим рубе жам: «по главному водоразделу Кавказского хребта», по «традиционной водораздельной линии Уральского хребта». Другой его вариант - вести границу по административным рубежам. В статье Э. М. Мурзаева есть одно глубокое противоречие. О границе Европы и Азии он пишет как о рубеже «материков», «межматериковой границе», «межматериковом рубеже» (Мурзаев, 1963, стр. 113, 114, 115). Но «материк» - это уже, бесспорно, понятие физико-географическое, и как же тогда не считаться в первую очередь с природными единствами, допускать проведение границы между «материками» по административным рубежам?! И разве можно допускать подвижность (см. выше) «межматериковой» границы в историческом разрезе?!

Понятия «материк» и «часть света» различны. «Материк» - понятие чисто физико-географическое, хотя и не совпадающее полностью с крупнейшими единицами физико-географического районирования Земли. Аравия, конечно, по комплексу физико-географических условий тяготеет к Африке, а не к Азии, хотя входит в Евразийский материк. Другие подобные примеры приведены Ю. К. Ефремовым (1958, стр. 145).

Понятие «часть света» не совпадает с понятием «материк». На одном материке, Евразии, две части света. В другом случае одна часть света - Америка - занимает два материка, достаточно хорошо обособленные: Северную и Южную Америку (Америка, 1960). Вместе с тем части света включают в себя тяготеющие к их материковой основе острова. Разве сомневается кто-либо в том, что Англия находится в Европе, но ведь она не на материке! «Часть света» - это скорее всего понятие общегеографическое, а не чисто природное, физико-географическое. Но поскольку оно общегеографическое, то значит, оно в первую очередь природное, хотя, быть может, и не только природное, не всегда только природное. Поэтому нельзя согласиться с постановлением упоминавшегося заседания в Московском филиале Географического общества СССР в той части, где оно предлагает считать самые понятия о частях света «не физико-географическими, а культурно-историческими понятиями» (Ефремов, стр. 146). Разве Америка и все материки, кроме Евразии, с тяготеющими к ним островами - это только культурно-исторические, а не физико-географические объекты? А ведь они являются частями света. Исключение составляет одна лишь Евразия, и тем важнее найти здесь наиболее обоснованные природные рубежи!

Интересно знать, как решают вопрос о принадлежности Кавказа к Европе и к Азии географы закавказских республик. Оказывается, вопрос этот обсуждался ими. Азербайджанские и армянские географы отнесли Кавказ к Азии, а грузинские - к Европе (Мурзаев, 1963, стр. 115). Единства во взглядах, как видим, нет.

Итак, большинство физико-географов, в том числе такие крупные ученые, как Г. И. Танфильев, Б. Ф. Добрынин, И. С. Щукин, относят Кавказ целиком или весь горный Кавказ к Азии. В этом же плане было принято постановление на специальном заседании Московского филиала Географического общества СССР. Уместно ли после этого писать об Эльбрусе как о высшей горной вершине Европы? Думаю, что нет. То же, разумеется, касается и всех других «пятитысячников» Кавказа. Около 15 вершин Большого Кавказа превосходят своей высотой высшую точку Европы - Монблан (4810 м). И все они в Западной, или Передней, Азии. В том числе воспетые нашими поэтами Эльбрус и Казбек!

Спеша на север из далека, Из теплых и чужих сторон, Тебе, Казбек, о страж востока, Принес я, странник, свой поклон...

Так думал о Казбеке, как о вершине Востока, страже Востока, М. Ю. Лермонтов. Стоящий поблизости седой Эльбрус тоже вершина Азии.

Литература

Америка. Кратк. геогр. энциклопедия, I, 1960.

Г в о з д е ц к и й Н. А. Физическая география Кавказа, курс лекц., вып. I. M. Изд-во Моск. ун-та, 1954.

Гвоздецкий Н. А. О географическом понятии «Памиро- Алай» и расчленении гор Средней Азии на горные системы. Вопр. физ. геогр. СССР. М. Изд-во Моск. ун-та, 1959.

Гвоздецкий Н. А. Физико-географическое районирование Европейской части СССР и Кавказа. Изв. Всес. геогр. о-ва, т. 92, вып. 5, 1960.

Д и т м а р А. Б. К истории вопроса о границе между Европой и Азией. Уч. зап. Яросл. пед. ин-та, вып. 20, ч. I, геогр. Ярославль, 1958.

Добрынин Б. Ф. Кавказ. Болын. Сов. Энцикл., изд. I, т. 30, 1937.

Ефремов Ю. К. Обсуждение вопроса о границе Европы и Азии в Московском филиале Географического общества СССР. Изв. АН СССР, сер. геогр., 4, 1958.

К у д и н о в В. Ф. Эльбрус в наши дни. Нальчик. Кабардинск. Книжн. изд-во, 1954.

Менделеев Д. И. К познанию России. СПб., 1906.

Михайлов Н. Н. Моя Россия. Кн. I. Изд-во «Советская Россия», 1964.

Мурзаев Э. М. Где же проводить географическую границу Европы и Азии? Изв. АН СССР, сер. геогр., 4, 1963.

Прокаев В. И. Еще раз о границе между Европой и Азией в связи с вопросом о крупных единицах физико-географической характеристики. Изв. Всес. геогр. о-ва, т. 92, вып. 4, 1960.

Танфильев Г. И. География России. Украины и примыкающих к ним с запада территорий, часть II, вып. I. Одесса, 1922.

Туристские базы профсоюзов. М. Изд-во ВЦСПС Проф- издат, 1965.

Автор: Н. А. Гвоздецкий

Гвоздецкий Николай Андреевич (2 декабря 1913, Петербург — 10 октября 1994, Москва) — советский физико-географ, карстовед. Доктор географических наук (1949).

Профессор (с 1951), заведующий кафедрой физической географии СССР географического факультета МГУ (с 1959).

Автор 54 монографий, более 800 научных статей. Исследования по проблемам карста (более 250 работ), физико-географического районирования СССР, ландшафтного изучения (типологическое направление) и картографирования горных областей (особенно Кавказа и Средней Азии), истории отечественной географии. Заслуженный деятель науки РСФСР (1974). Награждён орденом Отечественной войны II степени, пятью медалями, Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР. За большую научную и педагогическую деятельность награждён Большой Золотой медалью Географического общества СССР (1991), Золотой медалью им. Н. М. Пржевальского (1974), Премией МГУ им. Д. Н. Анучина (1969, за монографию "Физико-географическое районирование СССР"), золотыми медалями иностранных университетов и обществ, медалями ВДНХ, неоднократно почётными дипломами Географического общества СССР.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Именем Гвоздецкого названа пещера на Караби-яйле в Крыму, крупные гроты в пещерах Дивья на Урале и Кулогорская на Пинеге.

Новогодний подарок. Фотогалерея Эльбруса от Максима Шалыгина

Эльбрус.

Максим совершил восхождение на Эльбрус в составе большой сборной группы Клуба 7 Вершин в августе 2016 года. При этом почти всё время он очень серьезно относился к съемкам происходящего процесса. Получилась прекрасная подборка ...

Максим совершил восхождение на Эльбрус в составе большой сборной группы Клуба 7 Вершин в августе 2016 года. При этом почти всё время он очень серьезно относился к съемкам происходящего процесса. Получилась прекрасная подборка фотографий, очень профессиональная – одна из лучших в нашей коллекции.

Свой рассказ Максим Шалыгин прислал на конкурс, который проводит наш Клуб. Вот рассказ, а вот – условия конкурса. Во время зимних каникул у Вас точно есть время написать свой вариант, прислать нам и получить потом премию…

Из рассказа:

Двинули резко вверх, на Западную вершину. Голова уже соображала не очень хорошо, но о том, чтобы повернуть назад, не было и мысли. После часа ходьбы меня начало мутить и я, сделав шаг в сторону, избавился от того немного, что было в моём желудке. Полегчало, сон отступил, и я будто с новыми силами пошёл вперёд. Более ничего мне не мешало идти к цели. Олег же наоборот начал сдавать.

По дороге нам встретилась наша спускающаяся основная группа – зашли все 8 человек, они насовали нам конфеток и мандаринов, переживая за нас и поддерживая словами о том, что мы крутые парни и до вершины час ходу. Выбравшись наверх, перед нами предстало относительно пологое плато метров 300 в длину, и шапка вершины венчала его. Почему-то именно этот кусок даётся многим с трудом. Пофотографировав я в быстром темпе забежал на вершину. На площадке было столпотворение – радость и щелки фотокамер заполняли хрустальный воздух.

Мы присоединились к общему ликованию и провели наверху минут 30. На этой высоте кислорода ровно вдвое меньше, чем на высоте в 1000 метров, но как же красиво, в радиусе 360 градусов ничто не мешает взору и прозрачный воздух открывает дальние дали.

Вся ГАЛЕРЕЯ ЗДЕСЬ (194 фотографии)

А здесь только несколько снимков

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! СЧАСТЬЯ, УДАЧИ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ и ВАШИМ БЛИЗКИМ !!!

КЛУБ 7 ВЕРШИН поздравляет с НОВЫМ ГОДОМ !!! Будьте всегда на высоте! В год Огненного Петуха мы рекомендуем ходить в горы! Эти птицы всегда любят подниматься на высочайшие точки, то есть, на каждом континенте на ...

КЛУБ 7 ВЕРШИН поздравляет с НОВЫМ ГОДОМ !!!

Будьте всегда на высоте!

В год Огненного Петуха мы рекомендуем ходить в горы! Эти птицы всегда любят подниматься на высочайшие точки, то есть, на каждом континенте на СЕМЬ ВЕРШИН! Петухи пунктуальны, они серьезно относятся к своим обязанностям, они как гиды для своих подопечных. Они рано встают, как настоящие альпинисты, они из всех сил стараются быть услышанными, какими бы не были обстоятельства. Возьмем от них лучшее!

Из гороскопов:

«Главное в год эксцентричного Петуха – относиться философски к любым переменам в жизни. Людям, которые не привыкли лениться, Петушок поможет в вопросах карьеры – вас буквально завалят выгодными и очень соблазнительными предложениями. Но спешить в 2017 году не нужно, лучше тщательно выбирать среди всех заманчивых и ярких предложений одно единственное, которое окажется надежным и подходящим именно для вас».

«Петух является одним из самых ярких символов Восточного гороскопа, а это значит, что весь год будет насыщен бурными событиями, которые оставят отпечаток в нашей жизни на последующие годы. К общей характеристике символа этого года относятся такие качества, как острый ум, страстность, эмоциональная несдержанность, в некотором смысле даже воинственность, обаяние и умение очаровывать, но при этом склонность к поверхностным суждениям и эгоизм. Вечная спутница Петуха — это лихая удача, которая любит позитивных и смелых людей.

Чтобы год Петуха принес вам минимум потерь и максимум пользы, нужно, во-первых, правильно его встретить, а во-вторых, вести себя так, чтобы символ года был к вам благосклонен».

И не будьте слишком серьёзным! По крайней мере, в новогоднюю ночь…

Максим Шалыгин. Эльбрус

Эльбрус.

Впервые меня «занесло» в горы в далёком 2004-ом и это был Тянь-Шань, хребет Заилийский Алатау, в предгорьях которого раскинулась величественная Алма-Ата, ставшая моим вторым по значимости городом (первый – ...

Впервые меня «занесло» в горы в далёком 2004-ом и это был Тянь-Шань, хребет Заилийский Алатау, в предгорьях которого раскинулась величественная Алма-Ата, ставшая моим вторым по значимости городом (первый – подмосковные пенаты ближнего замкадья, третий – Питер). Южная столица Казахстана стала моим домом в общей сложности на два года благодаря ряду внедренческих проектов автоматизированной банковской системы Colvir. Тогда, при десятке треккинговых горных походов без восхождений (по лугам, озёрам и перевалам), я, благодаря своему коллеге и товарищу Филу, неожиданно оказался на своей первой и на долгие 10 лет единственной вершине – пик Амангельды, высота 4 010 м.

Прошло много лет и однажды, прогуливаясь в силу жизненно устоявшейся привычки по книжному магазину, я подцепил с полки книгу «Семь вершин мира» и проглотил её в тот же день. С двумя из трёх авторов (А. Абрамов, А. Ельков, Е. Штиль) мне посчастливилось познакомиться в скором времени. Александр Абрамов – жёсткий улыбчивый президент и гид клуба «Семь вершин», что базируется на Каланчёвской в Москве, восемь раз стоял на Эвересте и ещё трижды уходил с него не солоно хлебавши.

Прозапрягав пару лет, тяжело страдая от прокрастинации, в августе 2014 года, с помощью клуба «7 вершин» я наконец разродился поездкой в Атласские горы с восхождением на его самую высокую точку Джебель Тубкаль, высота 4 167 м (Марокко). С этого момента тяга к горным походам обрела чёткий вектор.

С тех пор случились Арагац (4 090 м, Армения), чуть не убивший меня Чимган (3 309 м, Узбекистан), Фанские горы (3 500 м, Таджикистан), Саяны (гора Мунку-Сардык, 3 491 м). Дважды я проехал на автомобиле через Альпы, побывал под Монбланом, забрался по высочайшей в Европе железной дороге (3 454 м) к знаменитому трио Бернских альп – Мёнху (4 107 м), Юнгфрау (4 158 м) и Эйгеру (3 970 м), с безумно-красивыми видами на ледник Алеч и долину Гриндельвальда.

Август 2016 г. принёс с собой поездку в Приэльбрусье и восхождение на крышу Европы – двухглавый Эльбрус, западная вершина которого достигает высоты 5 642 м.

Разношёрстная команда из двенадцати человек собралась в посёлке Терскол 6-ого августа: два товарища дайвера (Тюмень и Пермь), бригада иркутян в составе трёх мэнов, молодая семейная пара и три одиночные девушки из Москвы, шведка из-под Стокгольма и ваш покорный слуга. Половина ребят побывали в Непале, на высотах более 6 000 метров. Шведка этой весной стояла на Эвересте (8 848 м). Две девчонки бегают полумарафоны.

7-ое августа – проба сил, первый акклиматизационный выход до обсерватории, высота 3 100 м. Дошли все, прогулка по отличной погоде выдалась несложная и приятная. Купание в водопаде Девичьи косы освежило и придало сил.

Возвращение в Терскол. Вечером проверка снаряжения, аренда недостающего, плотный ужин, непринуждённое общение, отдых.

К утру нас осталось одиннадцать, одна из москвичек не справилась со своими микробами, а соваться на высоту с намёком на ангину чревато очень быстрым отёком лёгких с летальным исходом (часто на то, чтобы спасти человека с момента появления первых симптомов есть лишь несколько часов). 1-ого июня 2016 года 54-летний одесский альпинист Владимир Могила, мастер спорта международного класса, погиб при восхождении на Эльбрус на высоте всего лишь 3 900 метров именно от этой напасти.

8-ое августа, второй акклиматизационный выход. С высоты 2 350 м поднимаемся на канатке в три очереди до 3 800 м и это самый спорный момент нашего похода – это слишком много, и последующая ночёвка на 3 900 представляет собой непрекращающуюся головную боль с эпизодами сна в каждом часе минут по 15. Это называется жёсткая акклиматизация.

День проводим активно, поднимаемся до 4 130 к Приюту одиннадцати, работаем с ледорубами, тренируемся ходить в кошках, подгоняем снарягу.

Приют LeapRus, ставший нам домом на несколько следующих дней, представляет собой систему жилых и хозяйственных модулей, похожих на большие вытянутые бочки, лежащие на боку, и может вмещать до 40 человек.

9-ое августа, третий акклиматизационный выход. Идём на 4 700, до скал Пастухова. Для многих это момент истины. У меня всё получилось легко, и я принимаю решение «выпендриться» и в день восхождения обойтись без ратрака (специальное транспортное средство на гусеничном ходу) – т.е. зайти на вершину ногами с 3 900 до 5 642 – вариант для спортсменов и мазохистов, ибо перепад высоты для ночного восхождения очень серьёзный. Со мной пермяк Олег и шведка Мария-Ханна. Остальные планируют от приюта подняться до 5 100 на ратраке.

10-ое августа, тотальный релакс, еда, сон, лёгкая прогулка до кафе у канатки. В этот день нас остаётся десять, ещё одной москвичке становится плохо, и она спускается вниз.

11-ое августа, 12 часов ночи стоим втроём на выходе (остальная группа стартует двумя часами позже).

Наш гид на штурм вершины – легендарная личность по имени Брэд, он же Хвостатый Бродяга, человек участвовавший во второй чеченской в качестве бойца военной разведки, человек в маске из фильма «V – значит вендетта», человек, спустивший в прошлом году с вершины Эльбруса штангу весом 75 кг (втащил её туда мурманский пауэрлифтер, впоследствии подавший на Брэда в суд). Меня больше всего позабавила история Брэда о том, как он поехал в Крым и оказался в Непале. Парню 37 лет, он живёт и дышит лишь горами.

Вышли очень легко и в быстром темпе рванули вверх. Спустя полтора часа нас начал настигать грозовой фронт, выскочивший на нас как чёртик из табакерки. Немногословный Брэд мрачнеет, произносит фразу «Всё плохо» и постоянно считает время между молнией и громом… «восемь»…. спустя какую-то минуту «один». Брэд даёт команду бегом бежать к нагромождению «сухих» камней справа, радуется, что мы не ушли выше, где таких камней уже нет, и сокрушается по поводу того что метров на 200 выше нас французская команда из трёх человек с неопытным гидом и им прятаться некуда. Мы пока не очень понимаем, что происходит и как роботы исполняем команды Брэда: добегаем до камней, вжимаемся в них, снимаем рюкзаки. Тем временем ветер становится шквалистым, несёт горизонтально крупный снег, приходит могильный холод. Вдруг острый конец моего ледоруба, приаттаченного к рюкзаку, что я держу в руках, начинает светиться синим свечным пламенем. Отбрасываю рюкзак метра на четыре, остальные рюкзаки летят следом. Брэд даёт команду отключить все приёмо-передающие устройства. Мы плотно сгрудились у камней. Дикий холод (мой пуховик остался в рюкзаке). Над нами грозовой фронт, весь горизонт разбит молниями, от громыхания начинает болеть голова. Шведка от меня слева, мы плотно прижались друг к другу, у неё на колене маленькая камера, она снимает на видео светопредставление. И тут нас с ней долбануло, разряд молнии ударил где-то рядом и нас с ног до макушки передёрнуло током, камера погасла, шведка разразилась информацией о своих чувствах (на шведском, английский в этот момент у неё видимо позабылся), я тоже уточнил коротенько… непечатно. Было терпимо, но напрягла мысль, что это только начало. Мы слились с камнями. Брэд по рации связался с гидом французов и дал ему команду бежать к нам – они появились минут через пять с вытаращенными от страха глазами, вжались в нас, в камни. Ещё минут 15 небесной вакханалии и напряжение стало спадать. Полуобмороженный я дополз до рюкзака, вытащил и нацепил пуховик. Олег отважился сделать единственный кадр

Ещё через час мы быстро двинулись вниз, к ближайшему сарайчику чуть выше Приюта одиннадцати. Треккинговые палки и ледорубы Брэд обвязал верёвкой и тащил волоком метрах в пяти позади себя. В сарайчике были люди, нас напоили чаем и мы стали ждать – шансы дойти до вершины ещё оставались, но облачная муть затянула сверху снежные шапки и одновременно заходила снизу. Около 6 утра мы двинули вниз, в лагерь.

Минут через 30 туман начал сгущаться и пошёл мелкий дождь, налобные фонарики начали гудеть как высоковольтная линия электропередач. Брэд крикнул «Статика», сбросил в сторону рюкзак, фонарь и распластался где стоял, на льду (вокруг были стоячие лужи) одновременно пытаясь отключить рацию. Мы последовали ему примеру без колебаний. Минут 15 пролежали в позе морских звёзд выжимаясь в лёд. Брэд нравоучал нас о том, как статическое электричество взрывается изнутри. Хотелось уже только одного – добраться до наших безопасных заземлённых домиков, что нам и удалось таки сделать к 7 утра. Вымотанные мы завалились спать, предварительно развесив мокрую одежду. В ближайшую ночь у нас оставалась последняя попытка зайти на вершину.

12-ое августа, восхождение. 12 часов ночи стоим вдвоём на выходе (шведка так перенервничала в грозовую ночь, что решила присоединиться к основной группе). Гидом на этот раз молодой парень Саша. В этот раз погода не подвела, чего не могу сказать о своих мышцах ног – шёл тяжело, не успел восстановиться. Снежная пурга совсем не мешала, а скорее даже помогала идти – в эту ночь будто все страждущие двинули вверх, чертя своими налобными фонариками рисунки в ночи. Группы и одиночки, идущие напрямую вверх и галсами, ревущие ратраки – всё смешалось в эту ночь на горе.

На 5 100, на площадке где разгружаются ратраки немного передохнули, выпили чая. Пурга отступила, забрезжил рассвет. На меня начал находить сон.

Нам предстояло преодолеть затяжной подъём под названием «косая полка» – восходители выстраиваются в цепочку и следуют друг за другом пару километров. Где-то через километр я понял, что если сейчас не посплю, просто свалюсь на дороге, глаза закрывались – никогда в жизни так не хотел спать. Я сделал три шага вправо, в гору, упал в снег и уснул, проспал где-то минут 10 (время не смотрел, но оно ощущалось), проснувшись от ощущения отмороженного бока. Вскочил и пошёл догонять своих.

Догнал я их уже на седле, перемычке между западной и восточной вершинами. Олег спал. Я упал рядом и снова уснул. Через какое-то время Саша растормошил нас и сказал перебраться метров на 50 в сторону, там снег уже был залит Солнцем. Мы замёрзшие в дребадан, но всё ещё не избавившиеся от непреодолимого желания спать, перебрались на Солнце и снова отрубились. И снова вскоре Саша растормошил нас, сказав, что надо идти. В седле мы проспали где-то полчаса.

Двинули резко вверх, на Западную вершину. Голова уже соображала не очень хорошо, но о том, чтобы повернуть назад не было и мысли. После часа ходьбы меня начало мутить и я, сделав шаг в сторону, избавился от того немного, что было в моём желудке. Полегчало, сон отступил, и я будто с новыми силами пошёл вперёд. Более ничего мне не мешало идти к цели. Олег же наоборот начал сдавать. По дороге нам встретилась наша спускающаяся основная группа – зашли все 8 человек, они насовали нам конфеток и мандаринов, переживая за нас и поддерживая словами о том, что мы крутые парни и до вершины час ходу. Выбравшись наверх, перед нами предстало относительно пологое плато метров 300 в длину, и шапка вершины венчала его. Почему-то именно этот кусок даётся многим с трудом. Пофотографировав я в быстром темпе забежал на вершину. На площадке было столпотворение – радость и щелки фотокамер заполняли хрустальный воздух. Мы присоединились к общему ликованию и провели наверху минут 30. На этой высоте кислорода ровно вдвое меньше, чем на высоте в 1000 метров, но как же красиво, в радиусе 360 градусов ничто не мешает взору и прозрачный воздух открывает дальние дали.

Снова пересеклись с Хвостатым Бродягой, он привёл другую группу. Было весело и в фоне все в унисон чувствовали важность момента и проделанного пути.

Спуск вниз на включённом автопилоте особого интереса не представлял. Вечером мы уже сидели в Терсколе, поедая шашлыки и огромный арбуз, попивая пиво и обсуждая то, как мы сделали это.

Больше фоток на https://vk.com/album84634937_235057628

С Международным днем гор! Поздравляем друзья!

Эльбрус.

По решению Генеральной Ассамблеи ООН 11 декабря ежегодно отмечается как Международный День Гор, с целью привлечения внимания к горным регионам мира, к их потенциалу и вызовам на пути к устойчивому развитию. Тема Международного Дня Гор ...

По решению Генеральной Ассамблеи ООН 11 декабря ежегодно отмечается как Международный День Гор, с целью привлечения внимания к горным регионам мира, к их потенциалу и вызовам на пути к устойчивому развитию. Тема Международного Дня Гор в 2016 году определена как «Культура горных регионов: ценить разнообразие и усилить идентичность».

Клуб 7 Вершин поздравляет всех любителей гор, всех жителей горных районов, всех, кто так или иначе связан с горами!

Концепция традиционного наследия, культуры и духовности неразрывно связана с жизнедеятельностью горных сообществ, где традиционный уклад жизни определяет их быт и практики. Многие горные сообщества являются домом для древних малых народностей, которые сохранили бесценные знания, традиции и языки.

Горы имеют духовное значение для большинства таких регионов. Горные люди веками разрабатывали уникальные системы использования земель, таящие в себе биоразнообразие глобального значения, благодаря гармоничному сосуществованию горных сообществ с окружающей средой.

Для горных жителей земля, вода и леса не просто природные ресурсы. Следуя заветам предков, новые поколения осознают, что их будущее и будущее их детей напрямую зависит от бережного отношения к окружающей среде. Их традиционные знания и практики являются ключевыми для управления и повышения устойчивости уязвимых горных экосистем.

Горы также являются местом для развития туризма и сохранения культурных памятников. При устойчивом подходе управления, горный туризм может способствовать продвижению и защите традиционных культур горных экосистем, их товаров и услуг.

Мероприятия по всему миру, посвященные Международному дню гор

Interesting facts about the mountains of the world | International Mountain Day

Статьи УИАА, посвященные Международному дню гор

Горы, занимая почти 22 процента поверхности суши, играют важнейшую роль в продвижении нашего мира к устойчивому экономическому развитию. Они не только дают источник средств к существованию и благополучию почти для 915 миллионов людей или 13 процентов населения, проживающего в горных районах, но опосредовано благоприятно влияют на миллиарды проживающих у их подножья.

Международный день гор традиционно отмечается с 2003 года. В этот день проводятся мероприятия, призванные напомнить о важности гор в жизни всего человечества, проблемах и возможностях в области устойчивого развития горных регионов, наметить пути создания партнерств, которые помогут сохранить окружающую среду и изменить жизнь людей в горных районах к лучшему.

Начиная с 2004 года, для каждого дня гор определяется тема и разрабатываются информационные материалы.

2004 — «Мир: ключ к устойчивому развитию горных районов» (Peace: key to sustainable mountain development

2005 — «Горный туризм: как заставить его работать для бедных» (Mountain tourism: making it work for the poor

2006 — «Управляя биоразнообразием горных районов для лучшей жизни» (Managing mountain biodiversity for better lives (англ.)

2007 — «Принимая во внимание изменения: изменения климата в горных районах» (Facing change: climate change in mountain areas (англ.)

2008 — «Продовольственная безопасность в горах» (Food security in mountains (англ.)

2009 — «Управление рисками стихийных бедствий в горах» (Disaster risk management in mountains (англ.)

2010 — «Горные меньшинства и коренные народы» (Mountain Minorities and Indigenous Peoples (англ.)

2011 — «Горы и леса»

2012 — «Праздник жизни гор»

2013 — «Горы: Ключ к устойчивому будущему»

2014 — «Горные семейные фермерские хозяйства»

2015 — «Содействие развитию производства продукции в горных районах» - Promoting mountain products for better livelihoods (англ.)

В России горы и возвышенности располагаются в 43 субъектах Федерации и покрывают более половины территории страны

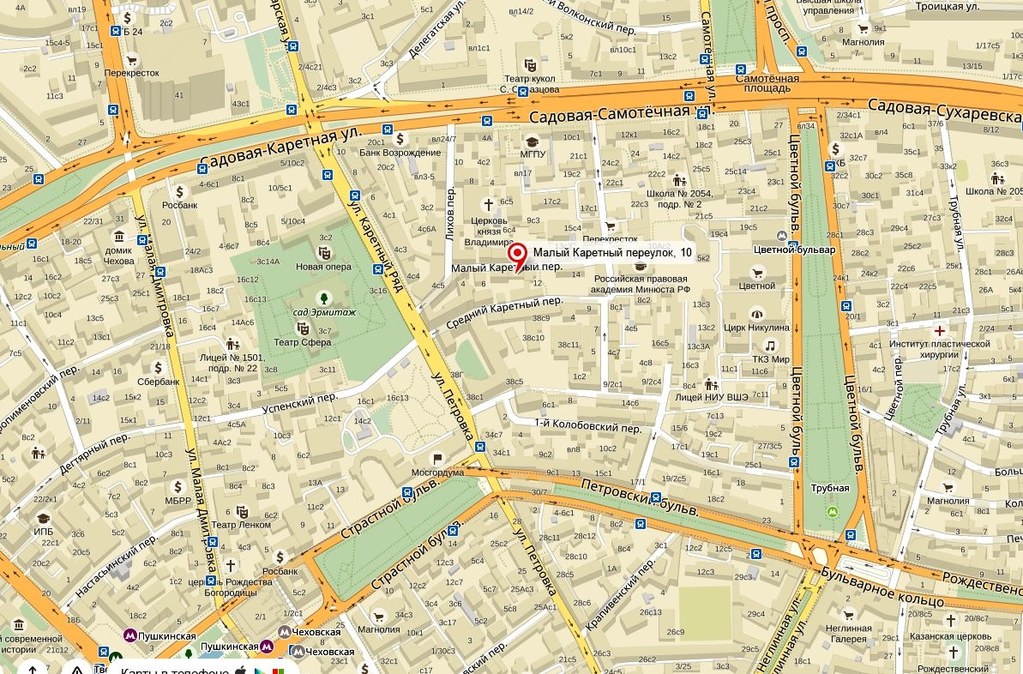

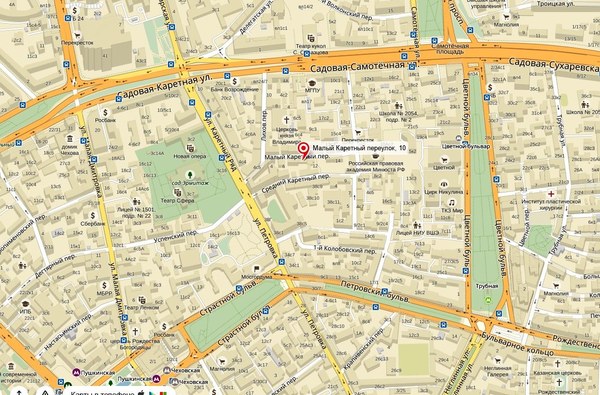

Внимание-внимание!!! Клуб 7 Вершин перемещается ближе к центру Москвы

Южный Полюс.

В связи с расширением и открытием новых перспективных направлений, офис Клуба 7 Вершин меняет дислокацию и переезжает поближе к центру. Новый адрес: Малый Каретный, д.10 Надеемся переехать до 7 декабря. Возможны ...

В связи с расширением и открытием новых перспективных направлений, офис Клуба 7 Вершин меняет дислокацию и переезжает поближе к центру.

Новый адрес: Малый Каретный, д.10

Надеемся переехать до 7 декабря.

Возможны небольшие задержки с ответами по почте. Но мы будем максимально стараться на все письма и звонки отвечать даже в процессе переезда…

Блиц программы Горной школы на Кавказе

В начавшемся уже зимнем сезоне Клуб 7 Вершин предлагает целый ряд коротких программ выходного дня, которые мы именуем звучным словом БЛИЦ. Организацией работы инструкторов занимается известный альпинист, опытный гид-инструктор и ...

В начавшемся уже зимнем сезоне Клуб 7 Вершин предлагает целый ряд коротких программ выходного дня, которые мы именуем звучным словом БЛИЦ. Организацией работы инструкторов занимается известный альпинист, опытный гид-инструктор и профессиональный педагог Александр Гребенюк.

Стоимость любой программы горной школы 19 900 рублей.

БЛИЦ. Горная школа для начинающих: основы техники альпинизма на КавМинВодах

Вам предстоит обучиться базовым и ключевым навыкам работы с альпинистским снаряжением. Обладание подобными знаниями полезно при совершении высотных восхождений по всему миру. В рамках поездки участники будут обучены: способам страховки, технике лазания по различным скальным рельефам (траверс и разноуровневые маршруты), грамотной работе с альпинистским снаряжением, видам подъема по перилам – жумаринг, передвижению по горному рельефу в связках спуску на скальном рельефе (дюльфер и другие), организации станций и точек самостраховки.

В равной мере с тренировками программа предусматривает посещение красивейших мест КМВ, которые скрываются за скальным и горным рельефами. К примеру, озеро, пещера "Провал" и термальные ванны, с которых открывается прекрасный вид на величественную вершину Кавказа - Эльбрус.

Сроки проведения:

Декабрь 08 - Декабрь 11

Декабрь 15 - Декабрь 18

Февраль 16 - Февраль 19

Март 09 - Март 12.

*******

БЛИЦ. Горная школа - ледолазание!

Уникальная возможность в сжатые сроки обучиться основам ледолазания и даже принять участие в соревнованиях для любителей.

Под руководством профессионалов среди неповторимой красоты горных вершин Вы откроете для себя новый вид активной деятельности в горах - ледолазание!

В программе: прохождение горного рельефа с участками крутого льда, использование ледовых инструментов и специального снаряжения, основы страховки и самостраховки, работа в связке…

Сроки проведения:

Январь 26 - Январь 29

Февраль 02 - Февраль 05

*******

БЛИЦ. Школа альпинизма - Снежный курс в больших горах!

Вам предлагается обучение по программе Горной школы: «Передвижение по снежному рельефу и лавинная безопасность». Цель программы - дать начинающим альпинистам представление о формах, особенностях и опасностях снежных склонов в горной местности. Научить способам передвижения на снежных склонах различной крутизны, умению выбора пути движения, владению способов страховки и самостраховки на снежном рельефе. Занятия проводятся на снежных склонах различной крутизны в 20-30 минутах ходьбы от места размещения. Программа проводится в Приэльбрусье…

Сроки проведения:

Январь 19 - Январь 22

Февраль 23 - Февраль 26

Также в ближайшее время появится программа Горной школы по ски-туру в Приэльбрусе. Следите за новостями. Если хотите узнать подробности первыми, пишите нам на почту info@7vershin.ru

Клуб 7 Вершин. Нам доверяют. Корпоративные путешествия под нашим руководством

Эльбрус.

Клуб 7 Вершин гордится тем, что нам доверяли и доверяют проведение своих корпоративных путешествий самые что ни есть серьезные организации. Мы всегда отрыты для контактов и готовы изменять наши программы, ...

Клуб 7 Вершин гордится тем, что нам доверяли и доверяют проведение своих корпоративных путешествий самые что ни есть серьезные организации. Мы всегда отрыты для контактов и готовы изменять наши программы, адаптировать их под заявки наших заказчиков. Ниже мы приводим список организаций, которые с нами работали в последние годы. Если кого забыли, не обижайтесь, а напишите нам.

- РЕСО (Марокко, Арарат)

- МОНТ (Эквадор, Мексика, Килиманджаро)

- World Class (Монблан)

- Альпари (Килиманджаро, Эльбрус, Марокко, Переход через Альпы, Кения, Непал)

- Сбербанк (Казахстан)

- РТ Софт (Патагония, Перу, Монблан, Килиманджаро)

- Лаборатория Касперского (Килиманджаро)

- Паганели (Килиманджаро)

- ОЛМА (Мексика, Килиманджаро)

- СПАРТА (Килиманджаро)

- Гуртам (Килиманджаро)

- Лемакс (Килиманджаро, Непал)

- Планета Фитнесс (Аконкагуа, Боливия)

- ПНК-групп (Эльбрус, Мера Пик, Охос)

- RRC (Эльбрус)

- Red Bull (Килиманджаро, Перу, Эверест)

- Adventure Consulting и другие…

Зимний сезон открывает Горная школа на Кавказе. Рекомендуем всем!

Весь декабрь наши опытные гиды ведут Горную школу на Кавказских Минеральных Водах. Не упустите отличный шанс начать заниматься ...

Весь декабрь наши опытные гиды ведут Горную школу на Кавказских Минеральных Водах. Не упустите отличный шанс начать заниматься альпинизмом: обучиться базовым навыкам работы со снаряжением, принципам передвижения по рельефу, выстраивание линии подъема – умение "читать" рельеф, и все самое интересное и полезное.

Школой руководит опытнейший альпинист, инструктор высшей квалификации, тренер и профессиональный педагог Александр Гребенюк

После прохождения занятий в нашей Горной школе альпинизм станет понятным и доступным видом активной деятельности в горах. Мир гор полон красоты и вдохновения, мы с удовольствием поможем вам в познании этих бескрайних просторов!

Все занятия проходят в течение трех дней на выходных, практически без отрыва от рабочего процесса. С любыми вопросами о Горной школе пишите нам на почту info@7vershin.ru, все расскажем!

"Семь вершин мира": программа восхождений на высочайшие вершины всех континентов сегодня

Денали.

Программа восхождений на высочайшие вершины всех континентов носит сокращенное название, которое можно именовать ещё брендом - «Семь вершин». По-английски, что понятно всему миру - “Seven Summits”. Это ...

Программа восхождений на высочайшие вершины всех континентов носит сокращенное название, которое можно именовать ещё брендом - «Семь вершин». По-английски, что понятно всему миру - “Seven Summits”. Это одна из альпинистских коллекций, выполнение которой является стимулом для определения целей в жизни для сотен граждан разных стран. Абсолютное большинство тех, кто поднимается на Эверест, так или иначе, ставят своей целью выполнение этой программы. Так как остальные вершины легче и дешевле, чем достижение высшей точки Земли. Весьма престижно стать первым «семивершинником» в своей стране, в своем штате, стать первой женщиной страны, самым старшим, самым молодым, самым быстрым.

Восхождение на все семь вершин стоят очень дорого. Даже самый-самый экономный вариант в сумме будет приближаться к 100 тысяч долларов, не включая расходов на снаряжение и подготовку к экспедициям. В реальности оптимальная стоимость всей программы находится в районе 150 тысяч долларов.

Понятно, что такие траты доступны только очень немногим из альпинистов. Если речь идёт о личных средствах. Однако, исключительно свои деньги тратит меньшая часть тех, кто охотится за «Семью вершинами». Большая часть пользуется поддержкой спонсоров, государств или путешествует, осуществляя программы благотворительного сбора средств. Законодательство, условно говоря, «англо-саксонских» стран позволяет вычитать из налогооблагаемой базы пожертвования на нужды целого ряда организаций. Это медицинские учреждения, фонды помощи ветераном военных конфликтов, инвалидам и т.д… Собирая пожертвования для них, альпинист немножко «отстёгивает» на свои путешествия. Вместе с тем, что итак денег в этих странах печатается больше, чем в других, это приводит к тому, что половину списка «семивершинников» составляют граждане США, Великобритании и примкнувших к ним Канады и Австралии.

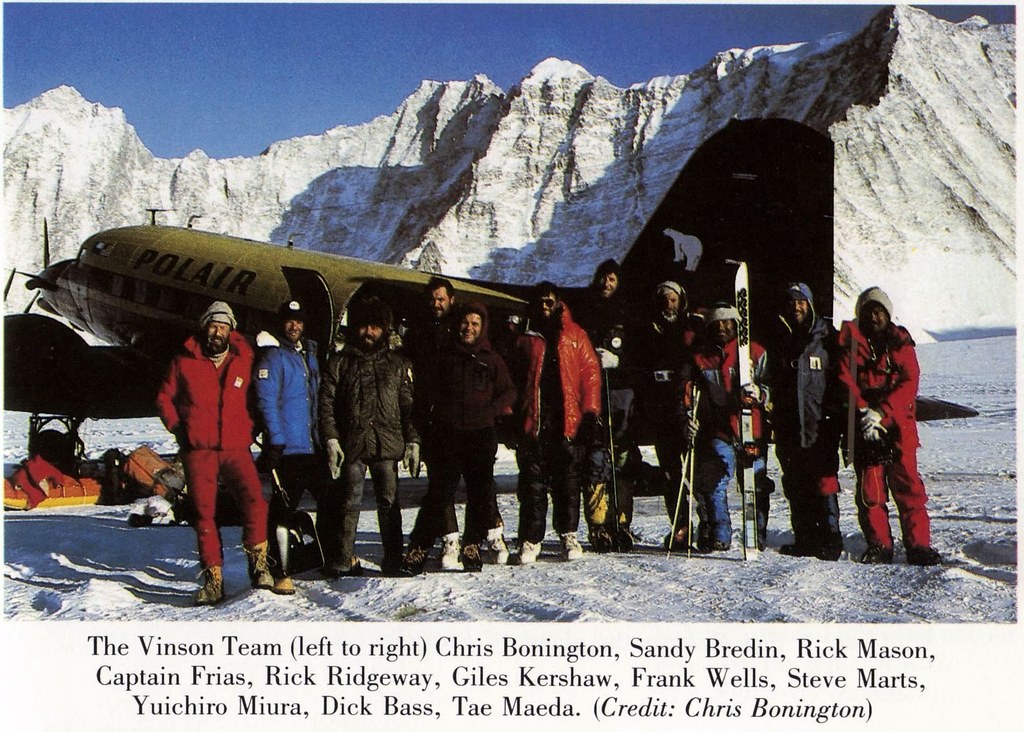

Программа Семь вершин появилась на свет в первой половине 80-х годов, когда появились первые признаки того, что сделать это реально. Вся история её возникновения описана в нашей статье

ДИК БАСС И РОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА СЕМЬ ВЕРШИН.

Напомним, что, по мнению энциклопедий: «материк» (от матёрый – крепкий, большой), это русский аналог европейского слова «континент» (от лат. continens – единственное число). Материки – это крупные массивы земной коры, большая часть поверхности которых выступает над уровнем Мирового океана в виде суши. Острова к континентам и материкам не относятся.

С точки зрения науки, объекты программы Семь вершин являются весьма спорными. Во-первых, преобладающим среди ученых является мнение, что Евразия является одним континентом и её разделение на Европу и Азию носит культурный, но не географический характер. Мы активно против этого. Если лишить Эльбрус статус высшей вершины континента, количество иностранных восходителей сократится в разы. Хотя и статус высшей точки Европы для кавказской вершины является весьма спорным. С точки зрения советских географов, граница частей света проходит по Кумо-Манычской впадине, при этом Эльбрус отходит к Азии. Еще большее разнообразие взглядов на то, считать ли Пирамиду Карстенз высшей точкой Австралии. Ни с какой из научных теорий западная часть острова Новая Гвинея не относится к «Зелёному континенту». Это всё занятные споры и рассуждения, которые к практической жизни пока практически никакого отношения не имеют.

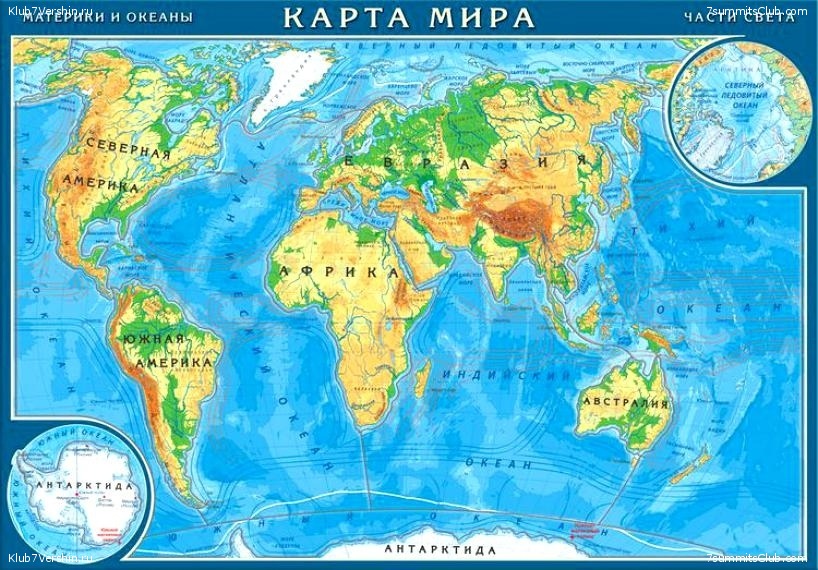

Итак, 7 высочайшими вершинами континентов считаются:

- Эверест (Джомолунгма или Чомолунгма), 8848 м. Азия.

- Аконкагуа, 6962 м. Южная Америка.

- Денали (старое название – Мак-Кинли), 6194 м. Северная Америка.

- Килиманджаро, 5895 м. Африка.

- Эльбрус, 5642 м. Европа.

- Массив Винсон, 4897 м. Антарктида.

- Пирамида Карстенз (Пунчак-Джая), 4884 м. Австралия. Пик Косцюшко (Костюшко), 2228 м. Австралия.

Итак, научные споры на эту тему лучше оставить тем, кому за это платят деньги. Мы же любим магическую (божественную, как говорят) цифру «Семь», не «Шесть» (считающуюся дьявольской). Не важно, что вершин получается восемь! И, исходя из этого строим свой рассказ. Итак, какие же горы включаются в список высших вершин континентов?

Эверест (8848 м) – высочайшая вершина части света Азия, континента Евразия и высочайшая вершина планеты Земля (если считать от уровня океана), также высочайшая в Северном полушарии нашей планеты. Гора расположена на границе Непала и Тибета (Китая). Многочисленные измерения высоты показывали даже при современных методиках разные результаты. Поэтому указанная высота является условной, её приняли в результате согласования, чтобы не нагнетать страстей.

Восхождение на Эверест требует тщательной подготовки, около двух месяцев жизни в экспедиционных условиях и преодоления проблем, связанных с пребыванием в так называемой «зоне смерти», на высоте выше 8000 метров. Однако в современных условиях можно констатировать, что при правильной организации и достаточной степени удачи подняться на Эверест может каждый физически здоровый человек. В последнее время восхождения совершаются в основном в весенний период, в так называемые погодные окна. Обычно это происходит 20-х числа мая. При этом маршруты с юга и с севера предварительно полностью провешиваются перильными веревками.

Восхождение на Эверест, которое 30-40 лет назад означало вхождение в группу альпинистской элиты, стало коммерческим мероприятием. Спортивные экспедиции стали редкостью, большая часть маршрутов (все кроме двух) не повторяются. Клуб 7 Вершин предпочитает проводить экспедиции с Северной стороны. Здесь на много дешевле пермит, возможен подъезд на автомашине до базового лагеря и на много меньше объективных опасностей (ледовых обвалов и лавин). Западные фирмы больше любят южный маршрут. Прежде всего, опасаясь непредсказуемости китайских властей, которые могут закрыть район по незначительным причинам, без всякой компенсации организаторам. Могут не дать визу отдельным участникам, по политическим причинам. Но есть еще момент, на Юге при большей цене, прибыли организаторов значительно выше, чем на Севере.

Программы Клуба 7 Вершин по Эвересту

*******

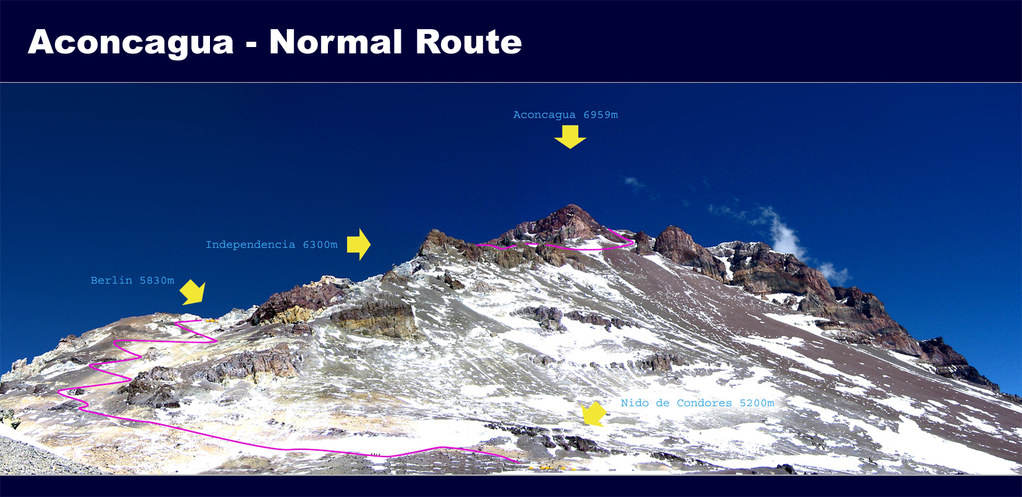

Аконкагуа (6962 м) – высочайшая вершина части света Америка и континента Южная Америка, также главная в Южном полушарии планеты. Гора расположена в Аргентине, большой и колоритной стране. Подъём на Аконкагуа – это настоящее высотное восхождение, которое осуществляется, так сказать, в условиях облегчённой экспедиции (продолжительность поездки всего 20 дней). Отдельная транспортировка груза в нижней части маршрута облегчает подъём, так же как и наличие определённых удобств в базовом лагере. Технических сложностей на классическом маршруте нет, однако, физических предостаточно. Прежде всего, это - высота, реакция на которую часто бывает непредсказуемой даже у опытных спортсменов. Главным препятствием считаются сильные ветра, которые связаны открытостью территории воздушным массам с океанов.

Ежегодно около 3000 альпинистов делают попытку восхождения на Аконкагуа. Они поднимаются по двум ущельям из двух базовых лагерей. Однако маршруты в верхней части совпадают. Успеха достигает около половины участников. Это связано с недостаточной готовностью восходителей. И отчасти с отношением местных гидов, которые не склонны к риску и при любой возможности готовы повернуть всю группу или отдельных участников. Так что мы настоятельно рекомендуем присоединяться к группой под руководством приезжих, русскоговорящих гидов. Лучше - из нашей компании…

Программы восхождения на Аконкагуа дорожают из года в год из-за политики местных властей. Так что не откладывайте.

Программы Клуба 7 Вершин по Аконкагуа

*******

Денали (6194 м) – высочайшая вершина материка Северная Америка. Расположена в США, в штате Аляска, возле Северного полярного круга. Обычное восхождение занимает приблизительно три недели, из них две недели – это напряжённая работа в зоне ледников, в условиях близких к экстремальным. От участников требуется применение чисто альпинистских навыков в большей степени, чем на других вершинах «семёрки». При этом все грузы необходимо переносить самостоятельно, в том числе и утилизированные отходы. И еще при организации поездки на Денали предстоит решить ребус с получением официального пермита и американской визы. Всё это совсем не сложно, если вовремя начать.

В последние годы количество альпинистов, ставящих своей целью восхождение на Денали, стабилизировалось в районе 1500 в год. Успешным считается сезон, когда процент «восходимости» выше 50%. Основная масса восхождений совершается в июне – первой половине июля. В середине лета в связи с состоянием ледника полёты на самолетах становятся опасными и к началу августа прекращаются.

Американские власти выдают разрешение на организацию коммерческих программ только нескольким компаниям и только с американской «пропиской». Для нас это означает необходимость использования американских гидов по договору с одной из местных компаний. Скажем прямо, что согласование всех деталей взаимодействия с ними, не было гладким процессом. Разница в менталитете наших двух альпинистских школ весьма существенно, но сейчас взаимопонимание уже достигнуто и проблемы остались в прошлом.

Программы Клуба 7 Вершин по Денали

*******

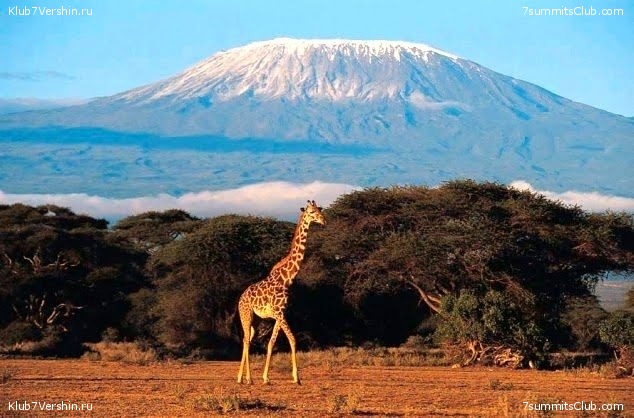

Килиманджаро (5895 м) - высочайшая вершина континента и части света Африка. Гора расположена в Танзании, недалеко от границы с Кенией и от экватора. Она считается высочайшей одиночно стоящей вершиной мира. Здешний Национальный парк строго регулирует восхождения и выделяет на экспедиции ограниченное число дней, в среднем неделю. При этом одной из целей является обеспечение максимальной занятостью местного населения, работающих в обслуживании групп. Поэтому на одного восходителя приходится два или даже больше сотрудника принимающих фирм.

Гора Килиманджаро расположена в зоне экваториального климата. Разница между температурой между сезонами минимально. Практически восхождения можно совершать круглый год

В связи с ограниченным временем, подъём осуществляется без достаточной акклиматизации, что усложняет задачу достижения вершины для малоподготовленного человека. А таких оказывается абсолютное большинство. Поэтому восхождение до высшей точки удается сделать не более одной трети приезжих. При этом представители нашей страны достигают вершины практически все. Что здесь сказывается: сила соли или жадность (деньги заплачены)?

В любом случае, поездка на Килиманджаро – это увлекательное приключение, знакомство с удивительной природой Африки и её людьми, просто потрясает. Это лучший способ полюбить «черный континент», к которому многие относятся с опаской. И, конечно, мы считаем обязательным включение в программу так называемых «сафари», экскурсий по национальным паркам.

Программы Клуба 7 Вершин по Килиманджаро

*******

Эльбрус (5642 м) – высочайшая вершина части света Европа. Расположена гора в России, немного к северу от Главного Кавказского хребта и соответственно от границы с Грузией. Восхождение в благоприятных условиях требует лишь элементарных альпинистских навыков и доступно всем физически здоровым людям. Однако нагрузка всё равно будет серьёзной, да и действие высоты даст о себе знать. Рекомендованный срок на программу восхождения на Эльбрус – 9 дней.

Существует достаточно развитая инфраструктура, которая обеспечивает относительно комфортные условия жизни на все дни, кроме дня восхождения.

Эльбрус – пока что это территория свободы. В этом плане только Косцюшко может сравниться с ним. Попытки введения платежей не встречают понимания со стороны большинства восходителей.

На Эльбрусе не ведется общей статистики. Приблизительная оценка количества восходителей 25-30 тысяч в год. Абсолютное большинство поднимается в июле и августе.

Программы Клуба 7 Вершин по Эльбрусу

*******

Массив Винсона (4897 м) – высочайшая вершина части света и материка Антарктида. Гора расположена на удивительном ледяном континенте, принадлежащем пока всему человечеству. Однако в районе самой вершины полновластным хозяином является фирма ALE (Antarctic Logistic Expedition), которая определяет тут «правила игры». Но даже самые простые расчёты, сколько продлится восхождение, они не в состоянии сделать, реальный график «полётов» диктуется непредсказуемой погодой.

Поскольку цена экспедиции на Массив Винсона весьма значительна, попадают к его подножью только серьёзные люди. И, как правило, успешно восходят, преодолев жуткий холод и ветер.

Важно правильно одеться. Но этотоже проверяют.

Программы Клуба 7 Вершин по Массиву Винсон

*******

И высшая точка части света и континента Австралия, вкупе с колоссальной по площади Океанией, представлена двумя вариантами: Пирамида Карстенз и гора Косцюшко.

Пирамида Карстенз, она же, на индонезийский лад, Пунчак Джайя (4884-5 м, на некоторых картах даже 5030 м) – высочайшая вершина Австралии и Океании. Расположена на острове Новая Гвинея. Самая проблемная в политическом отношении гора из «Семи вершин», которая до этого 10 лет была просто закрыта для посещений. Представляет собой скальный гребень значительной протяжённости, расположенный над влажными тропическими джунглями. Подъём и спуск требует навыков работы с альпинистским снаряжением, с верёвкой. Однако в составе группы и под руководством опытных инструкторов преодоление сложных скальных участков вполне возможно для любого человека.

Уже достаточно долго существует и вертолетный вариант, при котором до базового лагеря долетают на винтокрылой машине. Однако и здесь есть подводные камни. Непогода здесь – ежедневное явления, каждый полёт находится под угрозой срыва.