Денали(6194) - Страница 16

Список покорителей 7 вершин (по состоянию на начало 2009 года)

Эльбрус.

Статья из книги "Семь вершин мира".... Первая Десятка. 1985. Ричард Дик Басс (Richard (Dick) Bass), США (1929) Пионер программы «Семь вершин», успешный предприниматель, владелец горного курорта «Сноубёрд». О нём у ...

Статья из книги "Семь вершин мира".... Первая Десятка.

1985. Ричард Дик Басс (Richard (Dick) Bass), США (1929)

Пионер программы «Семь вершин», успешный предприниматель, владелец горного курорта «Сноубёрд». О нём у нас есть отдельная глава.

1985. Джерри Роуч (Gerry Roach), США (1943)

Один из сильнейших скалолазов штата Колорадо. Одним из первых взошёл на все 14-тысячники (в футах) своего гористого штата. Второй в истории, кто сделал «Семь вершин» по версии Косцюшко. История его походов: Мак-Кинли – 1963 год, Косцюшко – 1968, Килиманджаро – 1973, Аконкагуа – 1975, Эверест – 1983, Эльбрус и Массив Винсона - 1985. Программу с Пирамидой Карстенс Роуч выполнил в 1994 году.

1986. Патрик (Пэт) Морроу (Patrick Morrow), Канада (1952)

Профессиональный альпинист, фотограф и кинооператор. Первый в истории, кто сделал «Семь вершин» по версии с Пирамидой Карстенс. О нём также подробно в главе о Дике Бассе.

1986. Герхард Шматц (Gerhard Schmatz), Германия (1929 – 2005)

Знаменитый немецкий альпинист и руководитель гималайских экспедиций. Собрал за 60 лет занятий альпинизмом удивительную коллекцию вершин из разных районов мира. В ходе экспедиции на Эверест на спуске погибла его жена Ханнелоре.

1986. Райнхольд Месснер (Reinhold Messner), Италия (1944)

Один из самых знаменитых альпинистов в мировой истории, путешественник, писатель, депутат Европарламента и общественный деятель. Пионер спортивного подхода к альпинизму, ввёл в практику скоростные соло-восхождения, сначала в Доломитовых Альпах, а затем и в районе Монблана. Стал первым альпинистом, достигшим вершин всех «14-ти восьмитысячников Земли». Отметился рекордными по сложности восхождениями в разных регионах: Южная стена Аконкагуа, маршрут Брич-Уолл на Килиманджаро, Юго-Западная стена на Мак-Кинли и др. Но главная его слава родилась в Гималаях. Первое восхождение на восьмитысячник в альпийском стиле (Гашербрум I) в 1975 г., первое восхождение на Эверест без применения кислорода (1978 г.), первое «соло» на восьмитысячник Нанга Парбат в 1979 г., первое «соло» в альпийском стиле, без кислорода и по новому маршруту на Эверест в 1980 г., первый траверс восьмитысячников (группа Гашербрум) в 1984 г.

1989. Освальд Ольц (Oswald Oelz), Австрия (1943)

Знаменитый австрийский доктор-альпинист, друг и партнер Р. Месснера. В 70-е годы находился в очень хорошей спортивной форме, примером которой может быть скоростное, всего за 2 дня, восхождение на Мак-Кинли. Уже длительное время живёт и работает в Цюрихе.

1989. Фил Эршлер (Phil Ershler), США (1956)

Профессиональный гид из штата Вашингтон. На Эверест первый раз поднялся в 1983 году в составе экспедиции, в которой участвовал Дик Басс. Совершил вместе с женой (преуспевающей бизнес-вумен) Сьюзен первое в истории семейное восхождение на «Семь вершин». При этом перенёс ряд операций от рака и сумел восстановить спортивную форму.

1990. Джеффри Тэйбин (Geoffrey Tabin), США (1956).

Известный американский альпинист и врач-окулист. Один из главных действующих лиц в грандиозном и героическом проекте лечения катаракты в Гималаях и на Тибете.

1990. Роб Холл (Rob Hall) Новая Зеландия (1961-1996) и Гари Болл (Gary Ball) Новая Зеландия (1953-1993).

"Киви–альпинисты" – так назвали авторы красочную книгу о жизни и деятельности этих ярких личностей. Два профессиональных альпиниста с созвучными фамилиями начали свою совместную работу в 1988 году. В 1990-м они реализовали идею Басса-Уэллса о нон-стоп исполнении программы "Семь Вершин". На восхождение на все высшие точки континентов у новозеландцев ушло чуть более 7 месяцев. Этот рекорд держался очень долго. Позже друзья организовали совместную фирму Adventure Consultants, которая стала пионером коммерческих восхождений на Эверест и по программе «Семь вершин». Болл умер в 1993 году от отека лёгких во время спуска с Дхаулагири, Холл погиб в мае 1996 года во время трагической эпопеи, описанной в книгах Кракауэра и Букреева.

ПОДЗАГОЛОВОК:

Нас много...

Среди более чем 200 альпинистов, взошедших на все «Семь вершин», нет ординарных, неинтересных личностей. Обо всех у нас нет места написать, каждый из них может создать свою собственную увлекательную книгу. Однако, просматривая список восходителей, мы просто не можем не выделить некоторых из них.

1992. Вернон Техас (Vernon Tejas), США (1953)

Американский профессиональный гид. Работает в основном в рамках программы «Семь вершин» с фирмой Alpine Ascents. Программу «Семь вершин» он выполнил неоднократно, в его послужном списке (к середине 2008 года) 8 восхождений на Эверест, более 30 на Мак-Кинли (в том числе первое удачное зимнее «соло»), не меньше полутора десятка раз он поднимался на Массив Винсона (в его активе первый спуск с вершины на параплане), а также многократные Эльбрус и Аконкагуа.

Юнко Табей (Junko Tabei), Япония (1939)

Первая женщина, поднявшаяся на высшую точку Земли – 1975 год. Также, первая женщина в истории, взошедшая на «Семь вершин». Кроме того, ей покорился восьмитысячник Шиша Пангма и грозный Тянь-Шаньский пик Победы. В последние годы Юнко активно выступает как общественный деятель, особенно в сфере защиты окружающей среды. И продолжает программу восхождений на высшие точки всех стран Земли. В её коллекции уже больше 100 подобных вершин.

Кристин Жанэн (Christine Janin), Франция (1957)

Первая француженка, взошедшая на Эверест и затем на «Семь вершин». Активный путешественник и общественный деятель.

1994. Арне Нэсс (Arne Naess), Норвегия (1937-2002)

Тоже один из героев эпопеи Дика Басса, руководитель успешной экспедиции на Эверест. Племянник известного альпиниста и всемирно известного философа, которого также звали Арне Нэсс. С юных лет Арне-младший был восходящей звездой норвежского альпинизма. Однако затем резко ушёл в бизнес, где добился значительных успехов. Он стал крупным судовладельцем, в том числе и танкерного флота, и одним из богатейших людей Европы. Вернулся в альпинизм ради Эвереста и именно в руководимой им экспедиции завершил программу «Семь вершин» Дик Басс. Возможно, тогда и сам Нэсс решил пройтись по высшим вершинам континентов. Известен также как муж известной певицы Дайаны Росс (всего три жены и семеро детей). Погиб во время одиночного восхождения в Южной Африке.

Ребекка Стефенс (Rebecca Stephens), Великобритания (1961)

Высокопоставленная журналистка, первая англичанка на Эвересте.

1995. Даг Скотт (Doug Scott), Великобритания (1941)

Один из лидеров британского альпинизма. Начиная с 1967 года практически ежегодно участвует в одной или нескольких значительных альпинистских экспедициях. В 90-е годы из длинноволосого «хиппи» превращается в серьёзного джентльмена: был президентом Альпийского Клуба и руководителем Британской Федерации. Даг Скотт – выдающийся горный фотограф и писатель, автор многих книг, имеет своё турагентство.

1995. Джинетт Харрисон (Ginette Harrison), Великобритания (1958-1999)

Англичанка по происхождению, была замужем за американцем. Первая из женщин успешно взошедшая на Канченджангу. Погибла в лавине на Дхаулагири.

1996. Владас Виткаускас (Vladas Vitkauskas), Литва (1953)

Владас сумел стать первым альпинистом из стран бывшего СССР, побывавшим на «Семи вершинах». Путешествовал в основном в одиночку. Известен также своими достижениями в в воздухоплавании.

1996. Сэнди Хилл (Питтман) (Sandy Hill (Pittman)), США (1955)

Ясуко Намба (Yasuko Namba), Япония (1949-1996)

Сэнди и Ясуко заканчивали проект «Семь вершин» восхождением на Эверест. В трагический день 10 мая 1996 года журналистка Сэнди сумела выжить, а японская альпинистка погибла.

Насух Махруки (Nasuh Mahruki), Турция

Известен не только как первый турок на вершине Эвереста. Насух также является первым из «Снежных барсов», то есть альпинистов, поднявшихся на высочайшие вершины СССР, кто достиг затем и «Семи вершин».

Виктор Грошель (Viki Groselj), Словения (1952)

Первый из славян на «Семи вершинах».

1997. Пэт Фолвей (Patrick (Pat) Falvey), Ирландия (1957)

Наш большой друг по Эльбрусу и Винсону. Везде возит с собой плюшевого медвежонка Тедди, который, как и сам Пэт, побывал на «Семи вершинах».

1997. Фёдор Конюхов, Россия (1951)

Уникальный путешественник, с уникальными достижениями, настоящая гордость нашей страны. Великолепный художник и писатель. Первый русский, выполнивший «Семь вершин» по варианту Косцюшко. Коллекция достижений Фёдора включает и оба полюса Земли, и кругосветки под парусами, и первое российское плавание на вёслах через океан, и много-много чего.

1998. Чихи Лешек (Cichy Leszek), Польша (1951)

Один из лидеров польского альпинизма, инженер-геодезист, затем банкир и функционер ФА Польши. Главным достижением его жизни стало первое зимнее восхождение на Эверест, которое он совершил вместе с К. Велицким в 1980 году.

1999. Рикардо Торрес Нава (Ricardo Torres), Мексика (1954)

Первый латиноамериканец на вершине Эвереста. Долгое время был гидом американских компаний, затем организовал собственное туристическое предприятие. На Эльбрус Рикардо взошёл вместе с гидами российской «Команды Приключений».

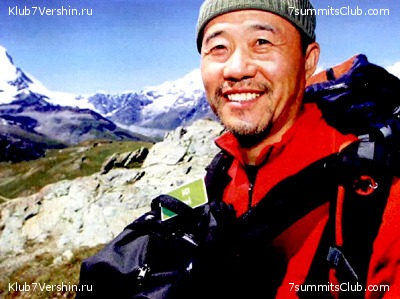

Кен Ногучи (Ken Noguchi), Япония (1973)

Один из сильнейших японских альпинистов. Обрёл мировую известность как организатор серии экспедиций по очистке склонов гималайских восьмитысячников.

1999. Ли Жи Шин (Zhixin Li), Китай (1962),

Ванг Йонг-Фенг (Yong-Feng Wang), Китай (1963)

Два лидера китайского альпинизма: Ли является президентом Федерации альпинизма, а Ванг –старшим тренером федерации. Могут и поменяться местами. Вместе ходят с 1985 года. В 1988 году в составе японско-китайской экспедиции шли к Эвересту с разных сторон. До вершины дошел только Ли с севера. Ванг взошёл на высшую вершину мира в 1993 году. После этого друзья решили стать первыми китайцами на «Семи вершинах». В 1995 году в составе корейской группы и при содействии «Команды Приключений» они взошли на Эльбрус. В 2000 году Ли и Ванг сумели пробиться в закрытую тогда для иностранцев Новую Гвинею и взойти на Пирамиду Карстенс.

1999. Ингварс Паулс (Ingvars Pauls), Латвия (1957)

Первый представитель Латвии на «Семи вершинах».

1999. Эрик Симонсон (Eric Simonson), США (1955)

В этом же году руководил поисковой экспедицией на Эверест, которая обнаружила тело Джорджа Мэллори, погибшего там в 1924 году.

2000. Анна Червиньска (Anna Czerwińska), Польша (1949)

«Анка» оказалась самой живучей из сильной компании польских альпинисток 80-х годов и добралась до самого Эвереста.

2001. Эндрю Солтер (Andrew Salter), США (1960)

Его рекорд скорости продержался довольно долго – до 2006 года.

2001. Бернар Вуайе (Bernard Voyer), Канада (1953)

Очень популярный в Канаде человек, полярный исследователь и путешественник. Так что «семь пиков» он добавил к двум полюсам и другим полярным и неполярным путешествиям.

2002. Сьюзен Эршлер (Susan Ershler), США (1956)

Очень успешная бизнес-вумен и жена горного гида Фила Эршлера. Вместе они прошли тяжёлый путь к тому, чтобы называться первой семейной парой на «Семи вершинах».

2002. Уэйхенмейер Эрик (Weihenmayer Erik), США (1968)

Слепой американский альпинист, совершивший в 2001 году беспримерное восхождение на Эверест. Эрик потерял зрение в возрасте 13 лет в результате неизлечимой болезни. До Эвереста, благодаря помощи отца и братьев, он побывал на Мак-Кинли, Килиманджаро и Аконкагуа. Занимался скалолазанием (маршруты до 5.9 к.с.), совершил прохождение маршрута «Нос» на Эль-Капитан, причём значительную часть пути преодолел первым в связке. В 2002 году спустился с вершины Эльбруса на лыжах.

2002. Бертран (Зебюлон) Рош (Betrand (Zébulon) Roche), Франция (1973)

Клэр Рош-Бернье (Claire Roche-Bernier), Франция (1972)

Супружеская пара, осуществившая полёты на двухместном параплане со всех высших вершин всех континентов. Во всех случаях это были рекордные достижения, но и на их фоне рекордный полет с Эвереста выглядит просто экстраординарным подвигом. Между тем Зебюлон является до сих пор самым молодым из «нешерпов», поднявшимся на Эверест. В 1990 году ему было 17 лет.

2002. Парк Юнг-Сеок (Young-Seok Park), Южная Корея (1963)

Первый человек осуществивший ну совсем большой вариант «Большого шлема»: «Семь вершин – 14 восьмитысячников – 2 полюса в автономном режиме». Рекорд можно побить – на Эверест Парк поднимался с кислородом.

Бено Кашакашвили (Benedict (Beno) Kashakashvili), Грузия (1964)

Инженер-металлург и бизнесмен, автор отличных фильмов и лидер грузинского альпинизма. Первый в своей стране на «Семи вершинах».

2003. Рамон Бланко (Ramón Blanco), Испания (1933)

Рамон привык быть самым старшим на Эвересте и «Семи вершинах», остаётся он таким только среди европейцев. Сейчас в этой категории нет равных японцам.

2004. Зед Аль-Рефай (Zed Al-Refai), Кувейт (1966)

Первый арабский альпинист на вершине Эвереста, конечно продолживший свой путь на оставшиеся шесть вершин. Зед – бизнесмен с европейским воспитанием, живущий в Дубае.

2005. Маршал Ульрих (Marshall Ulrich), США (1951)

Поднялся на Эверест в составе экспедиции Александра Абрамова. Маршал в зрелом возрасте начал заниматься марафонским бегом и стал одним из самых выдающихся супермарафонцев в мире. Это ему помогло и на «Семи вершинах».

Даниеле Фишер (Danielle Fisher), США (1984)

Девушка с серьёзным психическим отклонением, которая отлично вылечилась, пройдя через «Семь вершин».

2008. Дмитрий Москалёв, Россия (1962)

Первый из российских альпинистов, взошедший на «Семь вершин» по варианту с Пирамидой Карстенс и второй, после Фёдора Конюхова, среди россиян, кто сделал эту программу по версии с Косцюшко.

Александр Абрамов, Россия (1964)

Главный инициатор и руководитель проектов российского «Клуба Семь вершин» и «Команды Приключений», руководитель множества экспедиций на Эверест и на все «Семь вершин».

Виктор Бобок, Россия (1961)

Уроженец Днепропетровска стал первым украинцем, поднявшимся на «Семь вершин». Воспитанник ростовского альпинизма сейчас живёт и работает в Москве.

2007. Сёрен Гудманн, Дания (1961)

Взойдя на Массив Винсона в составе экспедиции «Клуба 7 вершин», стал на тот момент рекордсменом скорости прохождения «Семь вершин».

Борис Седусов, Россия (1950)

Один из сильнейших альпинистов–высотников России, живёт в городе Пермь. Взошёл на Массив Винсон в составе экспедиции российского «Клуба 7 вершин».

Эбер Орона (Heber Orona), Аргентина (1970)

Руководитель фирмы, обслуживающей альпинистов на одной из «Семи вершин» – на Аконкагуа. Взошёл на Массив Винсона в составе экспедиции российского «Клуба 7 вершин».

Харри Кикстра (Harry Kikstra), Нидерланды (1970)

Создатель знаменитого сайта 7summits.com. Взошёл на Эверест и на Массив Винсона в составе экспедиции российского «Клуба 7 вершин».

2008. Мастан Бабу Мали (Mastan Babu Mali), Индия (1974)

Программист, без особого альпинистского опыта, неожиданно установивший рекорд скорости для «Cеми вершин».

Кэтрин (Кит) Делорьер (Catharine (Kit) DesLauriers), США (1969)

Сильнейший в мире специалист по экстремальным лыжным спускам, двукратная чемпионка мира. Претендентка на то, чтобы стать рекордсменом в скорости на «Семи вершинах» среди женщин.

2006. Мартин Летцтер (Martin Letzter), Швеция (1981),

Олаф Сандстрем (Olof Sundstrom), Швеция (1982)

Смелые шведские парни, претендующие на первенство в классе «первые с семи вершин на лыжах». Для этого они обогнали в очном споре на Массиве Винсоне словенца Карничара, взойдя на вершину в режиме «нон-стоп». Первые, кто спустился на лыжах с вершины Пирамиды Карстенс, хотя на маршруте было всего несколько снежных пятен.

2006. Дэн Гриффит (Daniel George (Dan) Griffith), Канада (1950)

Профессиональный гид, установивший рекорд скорости, который продержался полгода.

2006. Карничар Давор (Karnihar Davorin), Югославия-Словения (1962)

Словенский альпинист и горнолыжник. Единственный альпинист, который может со спокойной совестью назвать свой спуск с Эвереста «спуском на лыжах». Он их надел на вершине и снял в базовом лагере. Совершил до этого целую серию экстремальных спусков на лыжах в Альпах (С-В. стена Эйгера, В. стена Маттерхорна) и Южной Америке. В 1995 году вместе с братом Дрейцем спустился на лыжах с Аннапурны по голландскому пути (первый в истории спуск с вершины выше 8000 м до базового лагеря за один день). Всемирную же славу ему принес первый в мире полный спуск на лыжах с Эвереста (через Южное седло), который он совершил в октябре 2000 года. В 2001 году спустился на лыжах с вершины Чо-Ойю. Спускался на лыжах с Эльбруса, а также катался на вулканах Камчатки.

Спуском с Массива Винсона завершил серию спусков с «Семи вершин на лыжах» (версия с Косцюшко).

2006. Франц Одерлап (Franc Oderlap), Словения (1958)

По-своему рекордсмен: первый раз все «Семь вершин» в роли персонального фотографа. Франц сопровождал Даво Карничара.

2006. Каро Овасапян (Karo Ovasapyan), Армения-США-Россия (1959)

Отважный армянский альпинист из Калифорнии, прошедший главные баталии «Семи вершин» в команде нашего российского Клуба. Первый в Армении.

2008. Исрафил Ашурлы, Азербайджан (1969)

Первый азербайджанец, кто взошёл на Эверест и тем завершил программу «Семь вершин».

Саманта Ларсон и её отец Даг Ларсон, США

В 11-летнем возрасте папа сводил дочку на Килиманджаро и дальше процесс, как говорят, «пошёл». 20 мая 2007 года на вершине Эвереста 17-летняя девушка 45 минут ждала своего папу. Увы, семейного фото не получилось, 51-летний Даг Ларсон безнадёжно (на 2 часа) проиграл дочери в скорости подъёма, они встретились ниже «Ступени Хиллари». Тем не менее в этот день был установлен тройной рекорд: самая молодая американка на Эвересте, абсолютно самый молодой покоритель «Семи вершин» (версия с Косцюшко) и единственная в мире пара «папа+дочь» на высших вершинах всех континентов.

2007 год. Джейн Ставицки, США

Медицинский работник, в 43 года с трудом пробежавшая первые полмили, через 13 лет взошла на Эверест и завершила программу «Семь вершин». Её она прибавила к ещё более рекордной коллекции: семь марафонов на семи континентах за семь месяцев.

2007. Вероника Майер (Veronika Meyer), Швейцария

Первый человек, победивший Эверест и «Семь вершин» с механическим сердечным клапаном.

2007. Ян Мак-Кивер (Jan MacKeever), Ирландия

Новый рекордсмен в скорости прохождения «Семи вершин». Вместе с гидом Дэвидом Приттом они начали с последнего заезда на Винсоне в январе и закончили на Мак-Кинли в июне.

2008 год. Мастан Бабу Мали (Mastan Babu Mali), Индия (1974). Программист, без особого альпинистского опыта, неожиданно установивший рекорд скорости для «Семи вершин».

2008 год. Кэтрин (Кит) Делорьер (Catharine (Kit) DesLauriers), США (1969). Сильнейшая в мире специалистка по экстремальным лыжным спускам, двукратная чемпионка мира. Претендентка на то, чтобы стать рекомрдсменкой в скорости на «Семи вершинах» среди женщин.

2008 год. Игорь Похвалин, СССР-Украина, (1957)

Врач из Симферополя. Первый гражданин Украины и Крыма, поднявшийся на «Семь вершин».

2008 год. Сергей Кофанов (1980). Горный гид российского «Клуба 7 вершин». Неоднократный восходитель на Эверест, выполнивший заветную программу восхождением на Массив Винсона (Антарктида).

2008 год. Сергей Ларин (1959). Горный гид и врач «Команды Приключений» и «Клуба 7 вершин». После выполнения приграммы по версии Косцюшко стремится и на Пирамиду Карстенс.

2009 год. Людмила Коробешко (1974). Первая в истории российского спорта альпинистка, выполнившая программу «Семь вершин». Итоговое восхождение совершено в январе 2009 года на высшую точку Антарктиды – Массив Винсона.

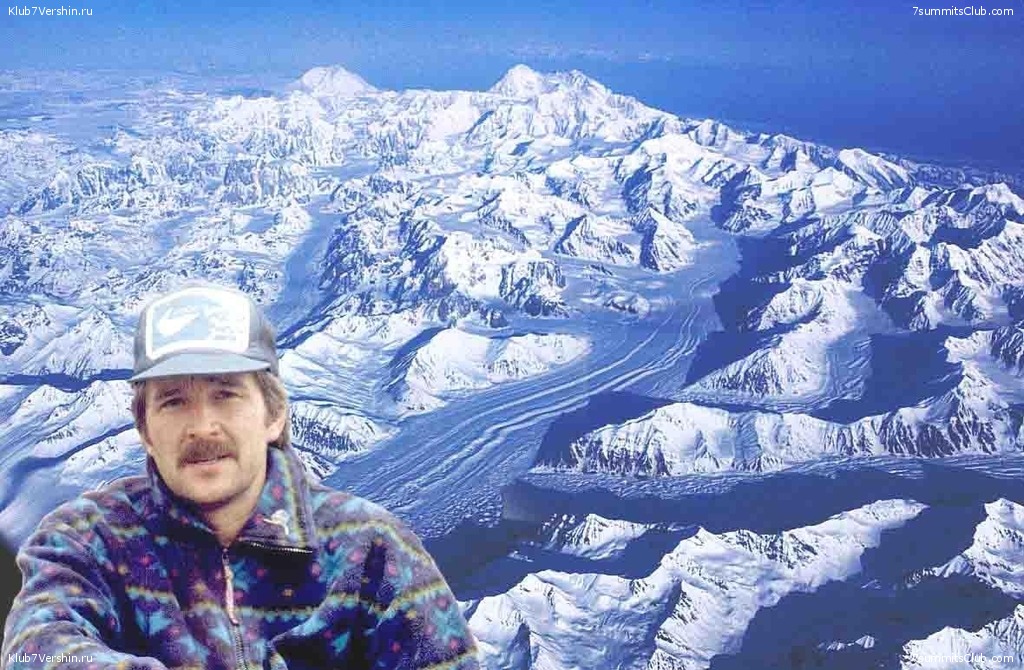

Вадим Алферов. Мак-Кинли - сердце русской Аляски.

Денали.

. Всё имеет свой конец, своё начало… И альпинистские экспедиции не исключение. Хорошо, если они окончились удачно. Для нас – девятерых альпинистов, вот так - удачно завершилось восхождение на вершину, известную во всём ...

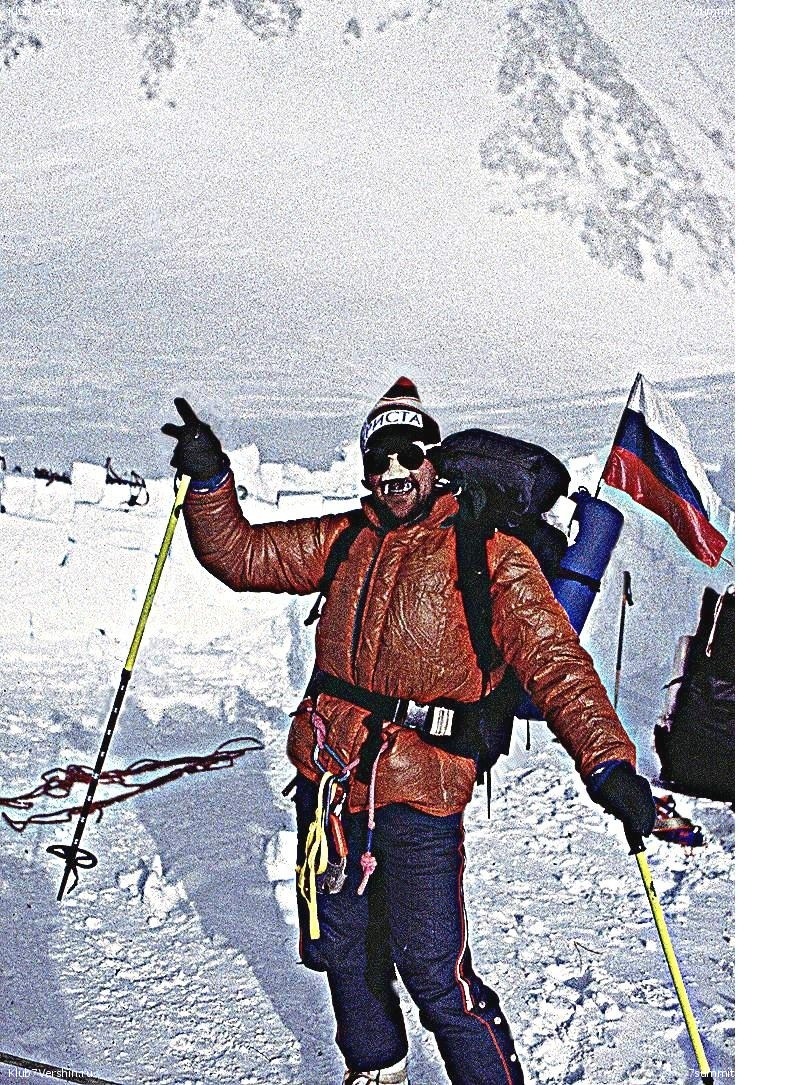

. Всё имеет свой конец, своё начало… И альпинистские экспедиции не исключение. Хорошо, если они окончились удачно. Для нас – девятерых альпинистов, вот так - удачно завершилось восхождение на вершину, известную во всём мире как Мак-Кинли. Она же Денали. Сразу скажу – на неординарную вершину. Даже обморожений не было. Для некоторых она стала последней. Для других – началом в мир высотного альпинизма. После «разминки» на весеннем Эльбрусе, для нас она стала ещё и второй, а, по сути, первой серьёзной вершиной в череде стартовавшей программы «Seven summits». Мы были первыми из россиян, кто начал эту самую программу. Об этом и о том, что вокруг неё и пойдёт речь.

После ряда восхождений, которые со своими друзьями я совершил в рамках программы «Семь вершин», на воронежских теле и радио передачах мне нередко задавали вопрос: «А с чего же всё началось»? Не могу и сейчас обойти стороной этот вопрос. Началось всё с банально простого случая. В один из весенних выходных я пришёл домой и включил телевизор. Пощёлкал по каналам и остановился на программе «Пилигрим». Думаю, что многим по душе в прошлом были репортажи из разных уголков мира о природе и путешествиях, которые демонстрировали по каналу «Россия». «Пилигрим» – не исключение. Меня не могло не заинтересовать выступление Александра Абрамова и Юры Савельева. Как никак, вещали друзья «по оружию» - альпинисты. Они то и рассказали про российский вариант программы «Seven summits», целью которого было восхождения на высшие точки всех континентов. В то времени только зарубежные восходители ставили перед собой подобную цель и, как известно, в 1997 году вышла в свет одноимённая книга (автор Rick Ridgeway. Её дословная аннотация: «Story of how two wealthy, middle-aged businessmen with almost no climbing experience became the first to reach the highest peaks on all continents). Мы в этом плане отстали. Ребята приглашали поучаствовать тех, кто имеет к горам непосредственное отношение, сразу обозначив, что квалификация должна быть на соответствующем уровне. Чайников не приглашали. И это выступление, и сама программа засели мне в голову. И словно дятел, долбили и долбили меня изнутри. Проект интересный и, как мне тогда показалось, с авантюристской изюминкой. Не думая долго, в понедельник я созвонился с Александром. Мы поговорили о ближайших планах, принципах формирования команды и попросил его сбросить мне на факс условия, смету и контракт.

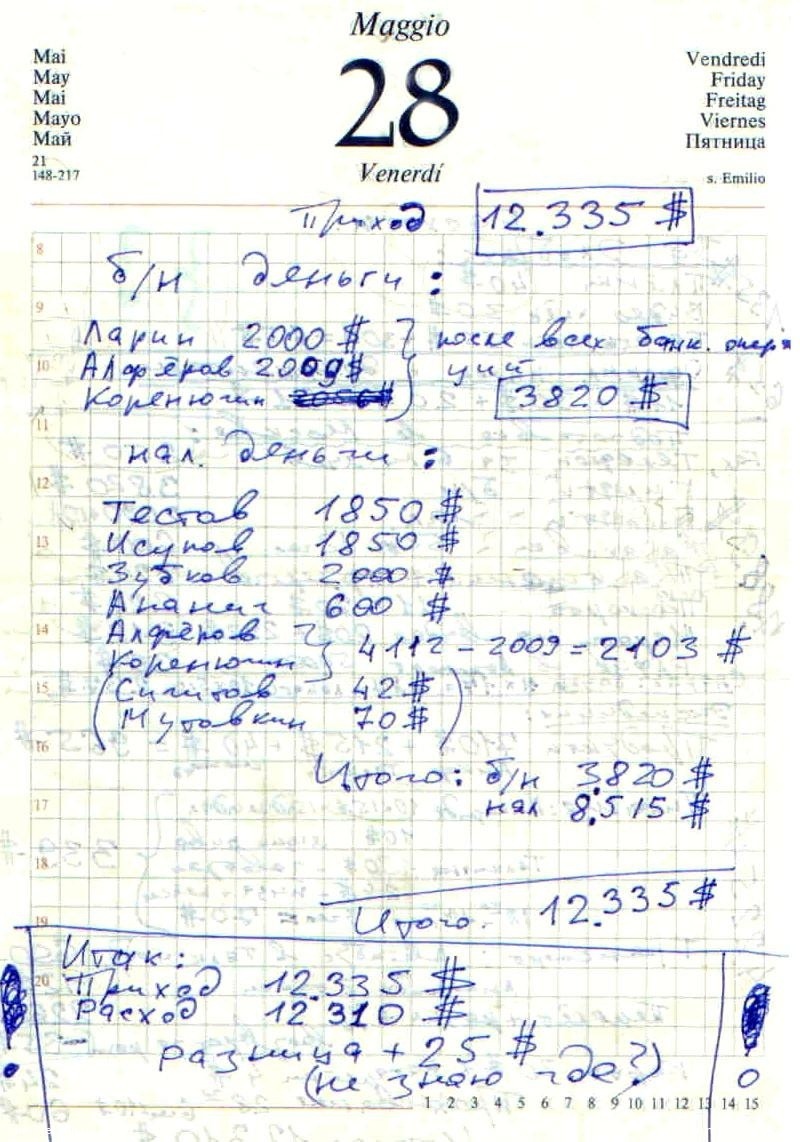

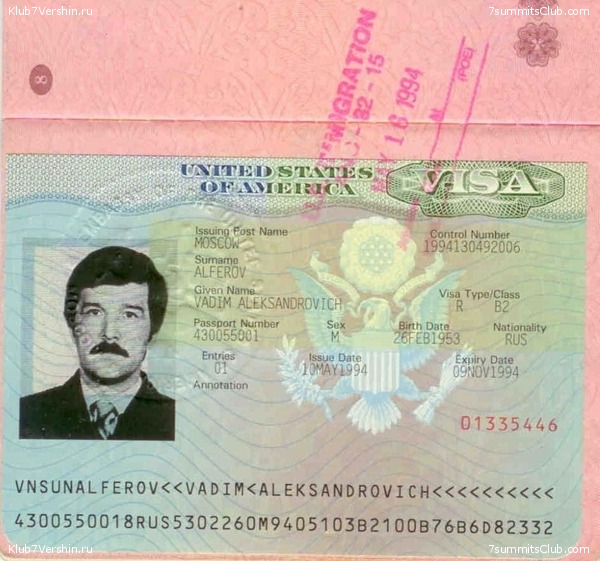

И вот, я держу в руках ещё тёплую факсную бумаженцию – «Контракт с участником экспедиции на г. Мак-Кинли» и читаю: «Экспедиция проводится на Аляске с 15 мая по 3 июня 1994 года». Что же, сроки подходят. Аляска! Интересна и загадочна. Некая мистическая земля, когда-то принадлежащая России, но оторванная от неё, полная легенд и исторических загадок вперемешку с авантюрными историями золотоискателей эпохи «Золотой лихорадки». Предстоит оформить американскую визу. С ней не обойтись без колготы, но где наша не пропадала? На бумаге цифры в долларах - 2206. Да, впечатляют. Это уже проблема. К тому же, их надо внести не позднее 10 марта... Посмотрев ещё раз на них, я загрустил. В это время ко мне в кабинет зашёл Сергей Кудрявцев – руководитель фирмы «Криста», которая являлась официальным дилером известного «Rank Xerox». С ним у меня сложились хорошие отношения. Моя задумчивость и сосредоточенный вид насторожили его. Будучи крайне деликатным человеком, он осторожно спросил: «Что-то случилось»? Я показал ему тот самый лист с четырёхзначными цифрами и в двух словах объяснил, что и к чему. Он задумался, выдержал паузу и уверенно сказал, что фирма готова профинансировать поездку. Внутри меня что-то ёкнуло от неожиданности. А чрева из того самого факса, со скрежетом, вылезал очередной листок с перекособоченным текстом. Ещё зыбкая, но удача, сама шла ко мне в объятья. Моё внутреннее «нахальство» рвалось наружу, что-то придерживало его, но всё же, вырвалось. Осторожно, я намекнул Сергею, что в горах ходить одному – не самое приятное дело. Всякое бывает и, не дай-то, Бог… Он всё понял. Опять пауза и очередная фраза, как бальзам на душу, обогрела меня изнутри: и напарника тоже спонсируют. Кто им будет, я определил заранее - Игорь Коренюгин. Столь стремительного оборота событий трудно было ожидать. Такое бывает разве что в фильмах. И всё же это случилось. Часто, позже, мне вспоминался наш разговор. Что это? Его величество случай – тот самый, о котором говорят, мол, надо оказаться в нужное время в нужном месте - помог мне? Или нечто иное, более существенное, что в непростые годы помогало друг другу держаться на плаву в экономической неразберихе? Несомненно, это в первую очередь. Понятно, что не за красивые глаза вдруг упали деньги, но, чёрт побери, приятно, когда на добро отвечают добром. Кто выиграл от такого хода? Да, все. Мы – несомненно, ибо чётко вырисовывалась перспектива поездки на северо-американский континент. Сама экспедиция на приполярную вершину – из области фантастики. Фирма «Криста»? Конечно… Вместе мы сделали передачу по местному телевидению и в своих статьях добрым словом вспоминали ребят из этой компании. На снаряжении и одежде нашей двойки всегда был её символ. Можно сказать, что нашивки согревали нас. Согревали символически. Тем самым, мы, как могли, «лепили» имидж этой фирмы. С ними был заключен Договор о спонсорстве, где основной упор был сделан как раз на рекламе. Так, у меня появились крылья, а с крыльями – грех не полетать. Для нас наступила круговерть: снаряжение, справки, обмен рублей на доллары, фотоплёнки, нервы…

Сразу замечу, что восхождение на Мак-Кинли в той программе не значилось первым. И это понятно. Сама логика и многолетняя горная практика подсказывали, что прежде надо хотя бы посмотреть друг на друга, сходить вместе на гору, ощутить чувство локтя. Чтобы решиться идти на холодный Мак-Кинли и подняться на него - должна быть команда. А команда, как Вы понимаете – не сбор даже хороших альпинистов. Это нечто большее. Первым в программе значился его Величество Эльбрус. Да не просто Эльбрус, а Эльбрус весенний. В начале апреля, как правило, здесь погода «швах» и состояние маршрута – «бяка»: с одной стороны, снегу завались, а в верхней части лёд как стекло.

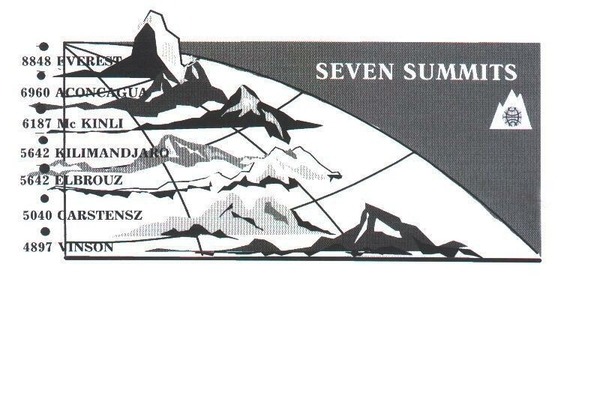

Так получилось, что в самый последний момент мои планы полетели в тартарары, и я не попал на Эльбрус. Жаль, хотя неоднократно поднимался в его заоблачные выси. 2 апреля в 14 часов ребята удачно поднялись на вершину, о чём засвидетельствовал заместитель начальника Эльбруского поисково-спасательного отряда - Махинов А.П. За то время группа притёрлась, даже поучаствовала в работах по подъёму человека (ещё тёплого, но уже бездыханного) из трещины. Как оказалось то был молодой парень из Польши. Он отклонился от традиционного пути в левую сторону и был поглощён трещиной чуть ниже от скал Пастухова. Кадры подъёма и транспортировки его тела вошли в фильм. Эльбрус стал первым шагом российской программы «Семь вершин», которая осуществлялась под эгидой Международного Центра Организации Экспедиций. Вот её первый логотип и первая символика самой программы.

Потихоньку формировался костяк будущей команды с достаточно солидным стажем восхождений. Руководители - Абрамов и Савельев – мастера спорта и чемпионы СССР по альпинизму. Саша поднимался до 8-ми тысяч по склону Эвереста, а этот опыт многого стоит. Юра – единственный из нас, кто годом ранее побывал на Мак-Кинли. Он стал главным консультантом. Игорь Коренюгин – мой партнёр, имел звание «Снежного барса». Сам я имел за плечами семитысячники Памира и Тянь-Шаня. Регалии кандидатов в мастера спорта значились ещё у пяти человек. Ребята из Твери (Сергей Ларин), Москвы (Саша Белоусов), Андрей Исупов (из Приэльбрусья) – не только инструктора, но и профессиональные спасатели. Резанец Артур Тестов специалист по пустыням. Он в автономном режиме маханул через пески «Каракум». И когда! – в самое пекло. На вершине Эльбруса стоял и Борис Громодко (ФРГ) – наследный принц королевства «Банзилия». Принц - это Вам не шерп из Непала и не портер с Килиманджаро, это…Правда до сих пор я так и не знаю, что это за королевство и есть ли оно вообще? Однажды, на заре перестройки, свёл меня случай с князем. Удостоверение у него, ну, с такой фотографией – хоть сдохни. Лента трикалор через плечо, орден в полгруди, да эфес шпаги с золотой инкрустацией давали беспрепятственный проход прямо в райские ворота. Даже билеты без очереди по той ксиве брал. Как депутат думский. А по жизни – раздолбай из расп… Вот, такой состав. Жизнь всегда вносит коррективы. На Аляску готовились москвичи Марат Галинов, заменивший кинооператора Сашу Белоусова, и Артём Зубков, у которого также был высотный опыт. В команду, как врач и восходитель, вошёл и Володя Ананич (Подмосковье). Но прежде чем отправиться за океан, началась обычная экспедиционная суета. Кто-то из наших лидеров «пробил» письмо у главного редактора студии «Пилигрим» - Покровского С. Л., который подтверждал намерения российского телевидения и Центра организации экспедиций АОЗТ «Коур» не только в проведении экспедиции на Аляску, но и в будущем показе этой акции по российскому телевидению. Тогда коммерциализация только набирала силу и не была всеобъемлющей, а телереклама спонсоров проскальзывала ненароком. Сейчас - и не парься, всё равно зелени не хватит. Я подумал, а почему бы не сделать аналог? Так и у нас с телекомпанией «Воронеж-4» был подписан протокол, где с их стороны гарантировалось трансляция фильмов, снятых в рамках программы «Семь вершин», включая прямую рекламу, а также материалы в форме бегущей строки, логотипа спонсоров и интервью с ними. А как иначе? Надо было отрабатывать деньги, чтобы смотреть на шаг вперёд. Ведь желание попасть на иные заморские вершины у нас вряд ли убавится. Кроме того, в Контракт я забил ещё два пункта. Первый - о возможности контроля за использованием спонсорских денег, а второй, как раз об этом самом будущем. Суть его в том, что оговаривалось преимущественное право участника экспедиции перед всеми кандидатами в команду на последующие экспедиции в рамках программы, поскольку начинали программу вместе. К сожалению, это осталось на бумаге. Экспедиционная жизнь пошла по другому пути. Времена меняются и мы меняемся вместе с ними.

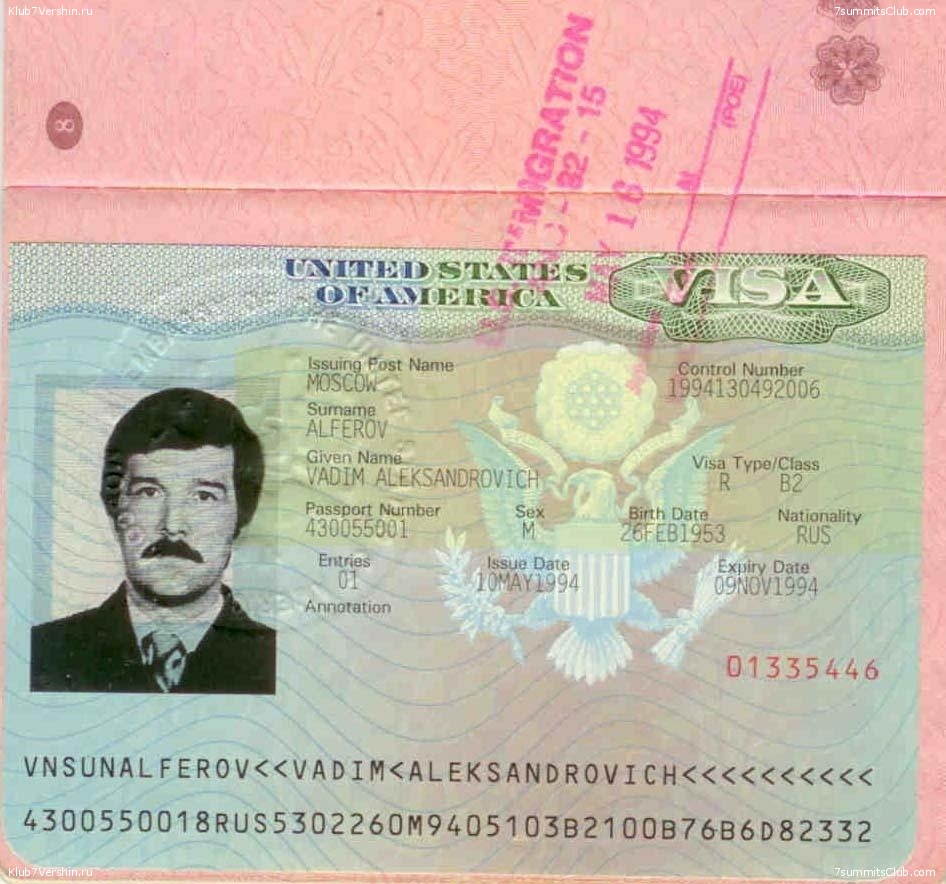

АМЕРИКАНСКАЯ ВИЗА – ЭТО ВАМ НЕ ХУХРЫ-МУХРЫ.

Отмечу, что тесты на нашу «вшивость» начались при собеседовании с работниками визовой службы в посольстве США. Здесь, вообще, творилась полнейшее беззаконие и патологическое стремление унизить кандидата на выезд. Однако, всё по порядку.

С Игорем Коренюгиным мы приехали ранним поездом и помчались к посольству США, что разместилось на Новинском бульваре. Москвичи с ночи заняли очередь. Очередь долго не двигалась. Она лишь расширялась и удлинялась за счёт таких же «пришлых», как мы. Очередь приличная. Нельзя сказать, что она была соразмерна очередям, как в былые времена в мавзолей Ильича, но выстоять нам пришлось несколько часов. И вот, народ наш пошёл – вызывают. На втором этаже несколько окошек. Из-за стёкол видны лица экспертов визовой службы. Скорее всего, они из числа психологов и натасканных спецов. Подходишь к окошку, перед ней лежат заполненные тобой документы. Она начинает тебя забрасывать вопросами. Один за другим. Отвечаю, но чувствую, что-то во мне не понравилось ей. Ведь я же тоже в психологии не новичок. Могу лишь догадываться что. Скорее всего – фотография, на которой я в чёрной куртке из кожи, да ещё с усами. Словом, хоть и не в малиновом пиджаке, но всё же чёрный шулер из новой русской мафии. Не менее. Видать не понравился мой вид, так она содержание решила «пробить». Сбить меня на знании моих же данных ей не удалось, хотя в разнобой уточнялись всякие там даты, места работы, дни и годы рождения сестёр и братьев (а у меня их четверо) и пр. Мало того, что ты должен был отвечать на запутанные вопросы, но и доказать, что у тебя в России остались родные и все материальные активы, а сам ты не собираешься остаться в стране благоденствия, называемой Соединёнными Штатами Америки. У неё была моя справка, где отмечалось, что все родственники мои живут в России, что я их люблю и никогда, и не при каких условиях не брошу, не променяю, не…. Конечно, это не совсем так, но, по-сути, там было обозначено моё движимое (аж, «Москвич» - 412) и недвижимое имущество (квартира) и значились доходы. О, мама, мия! Коррида. Мой напарник, когда ему задали вопрос о средствах, на которые он живёт, с фигой в кармане и с серьёзным выражением лица, глядя в глаза американской интервьюерше, чётко отчеканил, что руководит крупной строительной фирмой и зашибает кучу бабок, хотя в то время шабашничал на верховых покрасочных работах. А какой мог быть доход у работяги на перепутье исторических эпох? - Вы сами представляете. Так, в Москве, в американском посольстве, могла, не начавшись, закончиться наша горная эпопея. Оказывается, чтобы вылететь за океан, надо доказать, что ты, ну очень состоятельный россиянин. Как будто вся Россия рвётся туда. Как сказал Игорь: «Америка с такими деньгами, естественно, нам до фени». Лапша, повешенная на уши спецам, сработала.

Ведь это же элитарная нация, только, вот, история свидетельствует, что собранна она со всего мира. Кто не знает, что многие из шарлатанов, авантюристов, а также героев ножа и пистолета ринулись на ту «обетованную» землю. Гены то передаются. Простояв в очереди у посольства и ответив на вопросы, нам предложили прийти на следующий день. Мы пришли, а куда денешься? Экзекуция продолжилась. Наконец, «эксперты» настояли всей группе прийти к окончанию работы визовой службы. Внутри всё кипело, но мы собрались. Вышла дама, всем своим видом демонстрирующая своё превосходство и недоступность, как будто мы, всем коллективом, собирались соблазнить её на нечто порочное, и проронила что-то вроде:

- Ну, кто тут у Вас руководитель?- и прострелила всех рентгеновским взглядом.

Саша Абрамов тихо обозначил свою персону словом «я».

- Так, вот, - с характерным акцентом, но на неплохом русском промолвила дама,

- как только Вы вернётесь из нашей страны, Вы, лично, придёте к нам и

покажите все паспорта. Если кто-либо из группы не вернётся, то я до конца

жизни прикрою Вам визу в Америку. Всё ясно? - безапелляционно проронила

эта фифа шефу и собравшимся иже с ним. То есть всем нам в назидание.

После столь чёткой и нахальной речи, повернулась за…и нырнула в двери. Так, по-американски, началось на нашей земле знакомство с их нравами. Бодрое начало с унизительной процедурой знакомства. Признаюсь, что подобная процедура не являлась эксклюзивом по отношению к нам. О некоторых абсурдных вещах мы узнали и по отношению к их же соотечественникам. Блюстители визовой чистоты – что полиция нравов, отличие в лишь том, что в ночлежку не отправляют. Вышла девушка с ручьём слёз под глазами. Начала навзрыд рассказывать своему парню, и мы стали невольными свидетелями их трагедии. Оказывается, она вышла замуж за нашего молодого парня и хотела получить визу, чтобы вместе с ним съездить на родину. Показать их американские достижения. Возможно, даже в области демократии. Так и не показала. Облом произошёл в части демонстрации «блага всего мира» - демократии по-американски. Не получила, видимо, потому, что кто-то там наверху этой самой визовой службы решил, что нечего портить американскую породу без санкции на то блюстителей порядка и американской нравственности. Блюдут они чистоту и кровь свою разбавлять, какой-то там, российской жидкостью, не желают. Грубо, но мне кажется поделом. Вы можете сказать, что наговариваю я тут всякое, но позже я прочитал и взял себе на заметку сообщение Reuters. «Грубые чиновники иммиграционных служб и слишком долгое оформление виз сделали США самой недружелюбной страной для путешественников. Таковы данные проведенного исследования. Большинство опрошенных туристов полагают, что именно США – «наихудшая» страна в плане оформления виз и иммиграционных процедур. При этом две трети путешественников боятся быть задержанными по прилёту в США из-за мельчайшей ошибки в документах или за неверно сказанное слово». Получив визы, мы прошли очередной препон, выставленный чиновниками. Да, виза, как оказалось - это Вам не хухры-мухры, но мы их получили.

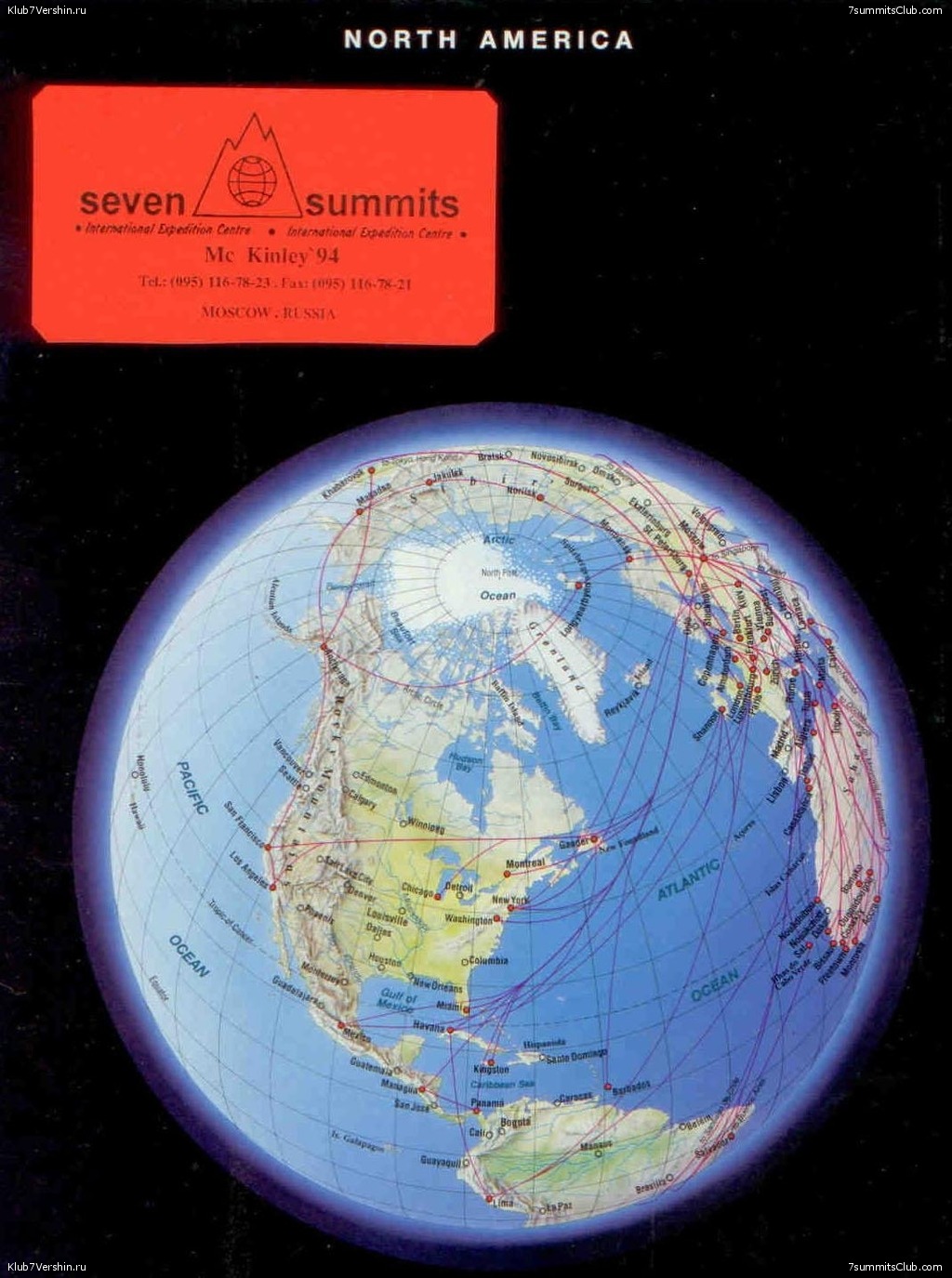

ОДИННАДЦАТЬ ЧАСОВ – ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ.

После предстартовой колготы и упаковки общественного снаряжения мы двинулись в аэропорт. Наконец, уселись в кресла. Лайнер «Аэрофлота» лёг на крыло. Нам предстоял беспосадочный перелёт Москва – Анкоридж. Рейс этот особый не только по длительности, но и по красоте, впечатлительности. Забегу вперёд и скажу, что только вдвоём мы возвращались назад этим же рейсом, ставшим последним прямым перелётом через Северный полюс. Позже рейс переориентировали на Сиэтл (большая часть команды воспользовалась таким предложением и неделю провела в том городе). Хотя, что в нём особого? За столь длительное время перезнакомились в самолёте со всеми. Смена времени – да, это проблема, но не столь заметная, когда периодически с тёплой компанией пригубляешься к пластмассовому «бокалу» сухого винца или джина после очередного «отдыха». Вино сглаживает все проблемы. Но суть в другом. Впервые с десяти километровой высоты я увидел громаднейший регион планеты по имени «Земля», скованный льдами, засыпанный снегами посреди водной стихии. Здесь царство двух цветов: белого и синего. То был шаг и во времени, и в пространстве. На приведённой схеме обозначен и наш маршрут. Судите сами. Линия столь протяжённого маршрута пролегала над полярным архипелагом Шпицбергена, береговая часть которого изрезана фьордами.

Внизу – Норвегия. Длительное время мы двигались поперёк материковой части обширнейших просторов Гренландии. Как тут не вспомнишь: большое видится на расстоянии. При этом милая стюардесса подсказывала, что там под нами. Это самый крупный в мире остров. Он принадлежит Дании. Всё белым – бело, но с датского языка, как ни странно, Гренландия переводится как «зелёная страна». Площади острова столь обширны, что их омывают воды сразу двух океанов - Северного Ледовитого и Атлантического.

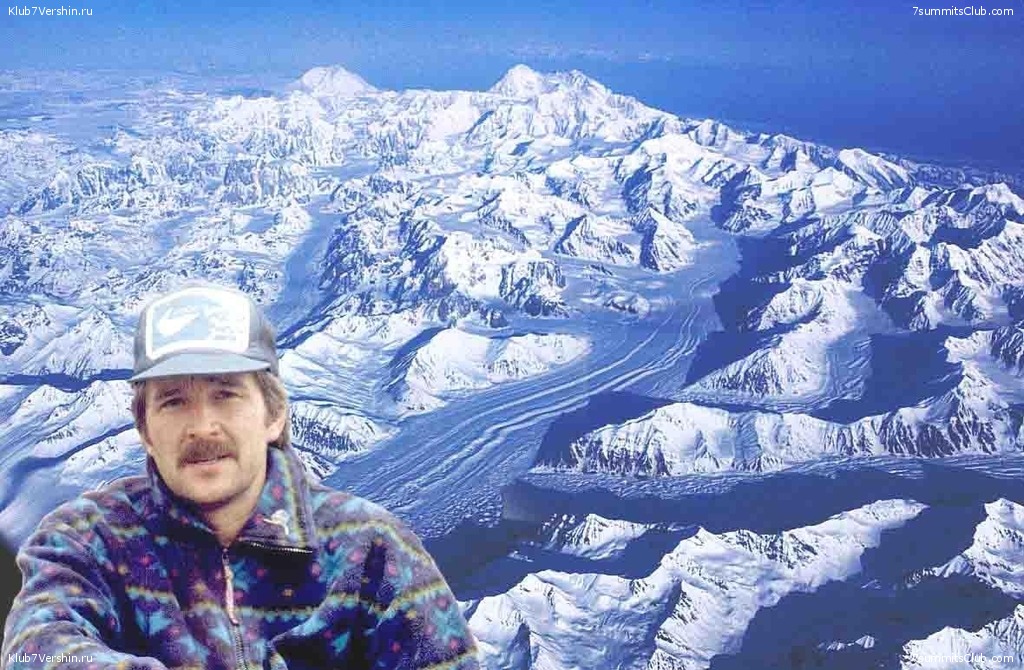

. И это не всё. Завораживающая картина прибрежных к Северному полюсу пространств. Водные промоины разошедшихся льдин столь велики, что выглядят гигантскими реками на безлюдном и бесконечном континенте. Далее – Канада. Ощущение такое, будто ты паришь над чередующимися водными и островными частями её северной окраины. А горы спускаются прямо к воде, зачастую, с белыми языками внушительных ледников. Но уже доминируют озёра. Под нами озёрный край. Вскоре, самолёт начал сбрасывать высоту, а я задумался под гипнозом от увиденного, и что-то потянуло на философские нотки: всё-таки высота на борту самолёта, пусть вдвое большая, чем высота будущей вершины, так не волнует. Да, красиво, но не ты завоевал эту высоту. Ты заплатил за неё, и тебя на неё подняли… Но вот, что это? О, Боже…не верю глазам своим: что за сказочная картина под крылом? Я примкнул к иллюминатору. Не может быть. Да, это она. Нет, точно она! Та самая гора, ради которой мы здесь. И да, и нет. Сомнения терзают. Да, нет же, точно - Мак-Кинли. Ошеломляющий пейзаж! Ледники, будто отутюженные ратраком дороги, ведущие к главному пьедесталу континента, с «лыжным» следом посредине. Завораживающие пики на переднем плане с вечными партнёрами - грядами тёмно синих теней. И белые снега, вперемешку с оттенками загадочного сапфира и цветом аляскинских незабудок с бирюзовой подсветкой, создавали пространство ультрамарина, сливающегося с морской и небесной далью. Фото... Надо успеть щелкнуть. Есть. Ещё раз и ещё... Затаив дыхание, я смотрел на удаляющиеся вершины. Одни сомнения уступили место другим. Гора, открывшаяся во всём своём лике - к чему это? Показалась и исчезла громадина. Как миф, как сон, как образ вечного соперника. К тому же подходы длиннющие обозначила. Чем обернётся это видение? Не предостережение ли это? Открылась на мгновение, очаровала – и мигом исчезла. Может быть это знак? «Помнишь, - я мысленно разговариваю сам с собой, - то о чём одна дамочка, перед отъездом, вздыхая и будто оправдываясь, пролепетала: … ах, Вадим Александрович, оставались бы, а то сон мне такой виделся…». Отшутился тогда, а в голове-то всё же осталось. Пришло время, и всплыла из подсознания та заковырка.

Да, фантастика! 15-го июля в одиннадцать утра мы стартовали из Москвы, а в десять утра того же дня были в самом крупном городе Аляски – Анкоридже. Вот, уж, действительно, машина времени дала задний ход. Это ещё и смена временных поясов. Нас встретил чистенький и просторный аэропорт. Мы прошли службу контроля. Выхолощенные служаки, отутюженные, с блёстками на груди, пренебрежительным взглядом окинули раскрытый мной баул в «поиске» контрабанды в виде рыбных и мясных продуктов. В рюкзак даже не удосужились заглянуть. И махнули, проходи мол. В бауле у меня были валенки, а внутри их хороший шмон сала. Килограмма на два с половиной. С мясными прожилками - прелесть. Сало - всегда значилось у воронежских восходителей стратегическим продуктом. Даже на высоте, где оно, якобы, не усваивается. Какой американец додумается, что русский, преследуя единственную цель - экономии места, засунет в обувь сало? К тому же, я не сомневаюсь, не знают они, что это за «фрукт» такой - сало? Да и знать им незачем.

На выходе из аэропорта над огромным стеклянным проёмом разместилась приветственная неоновая надпись: «Welcome to Alaska» и контур самой Аляски. Мелочь, но приятно. Двери… шаг, ещё один и мы вступили на землю бывшей Русской Америки. Мир открылся приветливый: яркое солнце слепило после длительного пребывания в салоне лайнера. Не жарко. Народ рассосался махом. В автобусы, как у нас, никто не ломился, потому, как их вообще не было. Все поразъехались на машинах. Ага, вот они, те самые самолёты, которые бросились мне в глаза ещё при посадке. Разноцветные, ярких раскрасок, словно гигантский «пчелиный» рой, они захватил громадную площадь. Большей армии лётной техники, чем здесь на Аляске, в Штатах не найдёшь. И вся она в частном владении - вычитал я ещё до полёта.

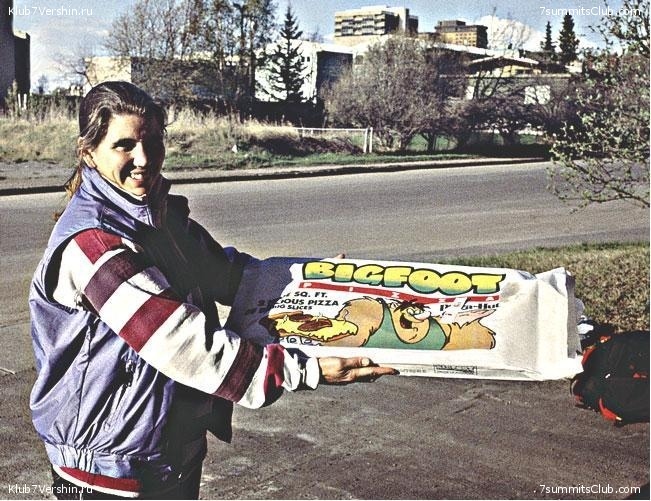

Нас встретили две девушки. Они - то ли знакомые Юры Савельева, то ли Артёма Зубкова, с кем-то из них, когда-то, пересекались их пути на гималайских тропах. Обыкновенные американки, не испачканные ни яркими цветами губных помад, не измалёванные ни тушью, ни пахучими духами, ни кремами, быстро завоевали симпатии нашей группы. Иначе и быть не могло, если к «трапу» они подогнали свои машины, привезли нас в свой дом, разместили наши баулы, лыжи и рюкзаки в гараже, превратив гараж, по - сути, в перевалочно-экспедиционную базу российской экспедиции. Словом защищали нас от назойливых американских взглядов и недружелюбных комментариев, ибо философия цыганского табора с замашками, доставшимися в наследство ещё от монголо-русской орды, чужда американскому образу жизни. Они сразили меня ещё раз, когда pizza Bigfoot ими была подана к нашему столу! Спасибо им. Они, представляющие истинных или укоренившихся жителей Аляски, также как и наши северяне, впитали в себя этот доброжелательный и располагающий к себе стиль дружественных отношений. Их жизненное кредо строится на неписанных северных законах взаимопомощи.

Дом их располагался в стороне от городской суеты. Рядом берег залива. Я перешёл через рельсы и подошёл поближе к воде. Водный горизонт рябил. Вода холодная. Синева воды вперемешку с отражающимися «барашками» многочисленных облаков расширяло и горизонт, и пространство. На заднем плане, как профессионально сотворённые декорации грандиозного спектакля, растянулась гряда гор. Нижняя часть их – притемнённая, вершинная - в искрящемся снегу. Водная тишина и лёгкая горная дымка, подчёркивали идиллию величия и незыблемости пейзажа. Этот уголок чем-то напомнил мне южную оконечность Байкала в районе Листвянки, окаймлённую снежными горами Амар-Дабанского хребта. Поразительно схожая горная гряда. Она также увенчана белыми шапками. Горы на горизонте - лишь видимая часть парка Чуган – одного из центров туризма, отдыха и зимних видов спорта. Тишину, придававшую величие округе и некое успокоение душе, вдруг нарушил шум приближающегося состава. В авангарде – жёлто-синий тепловоз с крупными буквами «Alaska». Сам состав вписывался в природу яркой полосой технического прогресса. Уже позже я узнал, что это достаточно популярный туристский поезд «Denali Star Train», который уносит любителей путешествий в самые утаённые уголки Аляски.

Да, с девушками нам повезло. Их машины быстро наполнились продуктами. Вся таборная гвардия под эгидой Артура Тестова шастала по магазинам, выбирая, пробуя, обсуждая и подсчитывая, что почём. Цена играла определяющую роль. С нашим бюджетом особо «не разбежишься». Не обошлось без проколов. С Игорем мы всё ходили вокруг да около и, наконец, приложились к открытым мешкам с какими-то мясными, коричневыми по цвету «катушками». Эти шарики нам понравились и вес небольшой, и вкус подходящий, но что-то нас остановило. Спустя годы, этот кошачий и собачий «деликатес», перекочевав через океаны, заполонил российские полки зоомагазинов. Это не единственный провиантный казус. Нашим шуткам и огорчению не было предела, когда вдруг оказалось, что вместо сахара в кружках почему-то плавала сахарная пудра и никак не хотела растворяться. Завхоз оплошал. Он, очевидно, при выборе был нацелен на определяющее слово «sugar», а приписка «caster», прошла мимо его взгляда. Вот и запасся на год этой пудрой. Каков же можно сделать вывод: изучать надо язык заморский. Будешь больше знать, меньше будешь залетать.

Изначально, сам Анкоридж мы познавали через продуктовые супермаркеты, магазины спортивного снаряжения и во время перебежек между ними. Что-то увидели из машин. Немножко погуляли по городу. Прекрасный городок с современной архитектурой. Он хоть и первый по численности жителей, но не является столицей 49-го штата. Высоток мало и те в центре. Дороги и тротуары одеты в бетон, асфальт и плитку. И тут, и там яркие цветочные клумбы на оставшихся клочках земли. В подвешенных на столбах чашах тоже букеты цветов. Всё это делает его очень уютным, но почему-то безлюдным, с пустынными streets. Яркость убранства не вязались с представлением о суровости природы этого края. Во время прогулки меня удивила атмосфера бесшабашности, царящая на открытой школьной спортивной площадке, огороженной высокой сеткой, где девушки рьяно играли в баскетбол, а их одноклассники, столь же рьяно, с писком, гамом и визгом в добавку, болели за своих. Спорт, и особенно баскетбол - национальная гордость американцев. Им живут. Баскетбол – безусловно - спорт, но он же и шоу.

Ещё штришки. Мне бросились в глаза три «вещи». Первая – много не просто полных, а как мы говорили в детстве - пузатых людей. Куда ни глянь – идут, эдакие, негабаритные мишки. Походка у них забавная: переваливаются из стороны на сторону, как неваляшки, перенося в пространстве свои округлые формы. Вторая «вещь» – это низко размещённые телефонные аппараты в торговых залах супермаркетов. До меня сразу не дошло, что это сделано для инвалидов – колясочников. Первая мысль была в пользу детей. Вот, забота, какая! Инвалиды здесь не отшельники, не брошены, им созданы условия, «скрашивающие» их нелёгкую жизнь. Уже по-иному я воспринимал интерьер и архитектуру улиц, звуковых переходов, низких бордюров и пр. «А почему же толстых-то не счесть?» - не покидал меня вопрос. Ну, понятно, что Америка сытая страна, многие переедают, питается в fast food, часто на бегу. Чизбургеры, фрешроллы там всякие, с соусами типа карри и на десерт, что-то вроде мак флурри. Плюс, кока-кола до поноса. Долго за это можно говорить, но ответа не находил? Тормозило с мыслями. Ответ оказался незамысловатым: они не стесняются своей полноты и не отгораживаются от жизни стенами домов. Инвалиды вливаются в городскую жизнь. У них психология иная. У них и окружающих их людей. Возможно, не совсем подходит, вошедшее в современный лексикон новое словечко, толерантность. Но, терпимость, что золото, заменимо, но блеск не тот. Простые вещи в другом мире, на первый взгляд, кажутся непонятными, даже абсурдными, а позже – рациональными и жизненно необходимыми. После этого задаёшь себе вопрос: почему у нас нет подобного? И, опять же, зачастую, не находишь ответа. А вывод прост. Надо больше ездить и выше подниматься. Обратите внимание на то, что даже с познавательной точки зрения «Семь вершин» - программа стоящая. Наконец, третья «вещь», удивившая меня. Почти на каждом частном доме укреплён или на зелёной лужайке установлен флагшток с цветастым американским флагом. Это уже элемент не столько моды, сколько гордости за страну и принадлежность к ней. Я завидовал их чувствам.

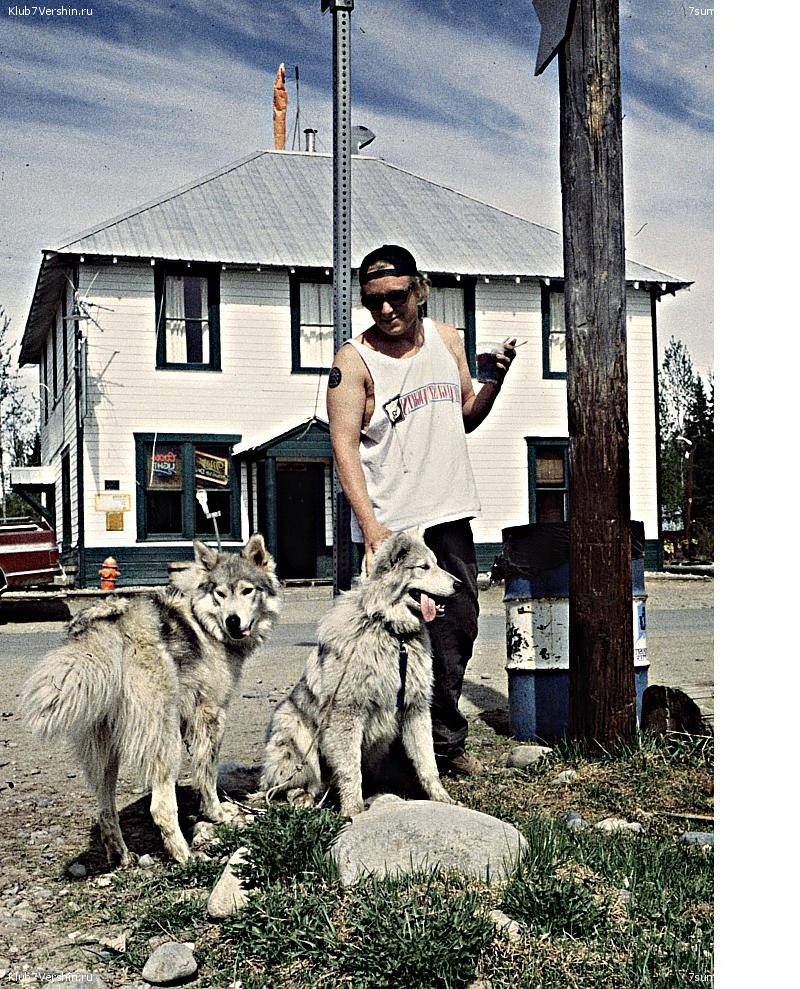

Вечером, загрузив свои пожитки в потрёпанный автобус, мы помахали нашим подругам и тронулись в американскую Мекку альпинистов – Талкитну (Talkeetna). До этого местечка примерно сто км. Дорога показалась однообразной и утомила всех. Весь путь я боролся со сном, но лишь временами одолевал себя. В полудрёме, мы добрались до очередной промежуточной точки. Очень важной для нас точки. Отправной. Вскоре залезли в мешки и завалились спать прямо на полу в недостроенном деревянном доме. Рано по утру пошли знакомиться с новым местом. На снимке Володя Ананич и Артур Тестов «осваивают» достопримечательности приполярной деревни.

Талкитна, если без обид – это деревня или, если хотите - небольшой посёлок для альпинистов. Он знаменит тем, что именно отсюда стартуют практически все экспедиции в национальный парк Денали. Альпинистские цели объединяют людей всех континентов. Так и Талкитна - это наша деревня. С добротными деревянными срубами и современной инфраструктурой, сформированной под нашего брата. Взять транспорт. Да, есть железная дорога. Есть хорошая автомобильная трасса. Они тянутся к океанскому побережью и в сторону Канады (кстати, здесь можно осуществить мечту Остапа Бендера и за 10 минут добежать до канадской границы). Но дороги всегда конечны. С них не свернёшь. Любопытство же туристов, альпинистов, охотников или просто зевак, не имеет ни пределов, ни тормозов. Оно определяется не только интересом или пристрастием, но ещё и толщиной кошелька. Более того, нам «подавай» не пройденное, дикое, да ещё с изюминкой. Тут мини самолёты вне конкуренции. Им всё равно на что садиться: на асфальт или землю, на снег или воду. Без них интересы людей, доставка продуктов и почты, заброска и вывоз рыболовов и охотников, исследователей озёр, вулканов, животного мира и просто любопытных поглазеть на дикие места была бы невозможна. Лёгкомоторные самолёты связали интересы тысяч людей в единый коммерческий узел. Разруби узел и Аляска превратиться в тот самый «ледяной ящик» или «ящик Сьюарда», над приобретением которого посмеивалась тогдашняя политическая элита и пресса всей Америки.

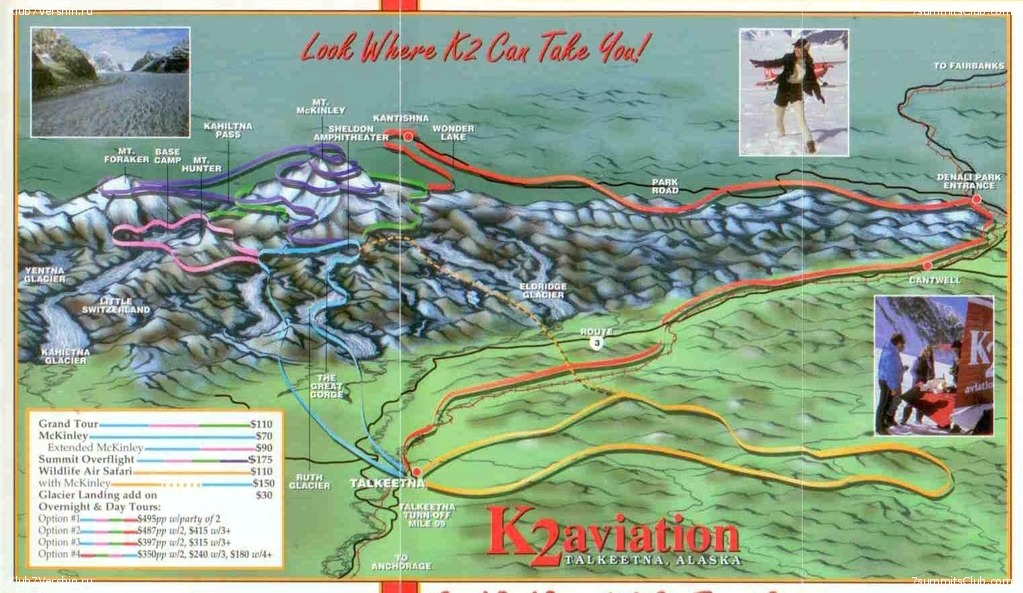

Перед Вами, рекламная брошюрка авиакомпании «К2aviation», что базируется в Талкитне. Кликните по ней. Стоит Вам выбрать одну из разноцветных ленточек, плотно обвивших Mt. McKinley и другие элитарные пики, уплатить обозначенную сумму и… полетели. При погоде, конечно. Всё понятно без лишних слов. Хочешь сойти на леднике Kahiltna, чтобы запечатлеть «геройское путешествие» по ледовым кручам да ещё с трещинами поперёк и потом под джин с тоником в кругу знакомых показывать те фотографии - пожалуйста. Есть желание побывать на озере Wonder или ином – no problem. Здесь на все 100 процентов раскручены природные красоты. Оказывается, что

извлекать прибыль из земных красот, не губить природу и не истреблять животный мир вполне возможно. Примеров тому на Аляске предостаточно и авиация выполняет своё предназначение достойно. В самой Талкитне авиакомпаний три-четыре. Среди них нет гигантов воздушного бизнеса и загружены они «по самое не хочу».

Другая особенность. При каждом из магазинов здесь имеются музеи. Уточняю: не музеи, а музейчики. Своеобразные маленькие завлекаловки в хорошем понимании этого слова. На стенах одного из них висят старые фотографии, раскрывающие историю освоения полярного края. В другом - выставлены охотничьи приспособления (капканы, луки, силки на зверя), незамысловатые орудия для намывки золота (кирка, лопата и лоток), а где-то домашнюю утварь. И, конечно же, не возможно без охотничьей тематики. Фото, трофеи: гризли, карибу лосей, оленей и …чего тут только не встретишь! Очень много фотографий золотоискателей. Действительно, вначале железная дорога и золотоносные жилы, а позже нефтяные сокровища дали толчок в развитии этого края. Спорт, туризм, охота и рыбалка пришли позже, но также вносят весомый вклад в образ жизни жителей Аляски и, что немаловажно, в бюджет края. Жизнь здесь бьёт ключом. Деревня деревней, а тут же питейно – развлекательные заведения, альпинистское кафе «West Rib» («Западное ребро»), приличные гостиницы. По улицам разъезжают убитые японские пикапы и столь же убитые американские Форды. Крайне неожиданной была встреча с рокерами. Экипированные в чёрные куртки с металлическими бляшками, с повязанными платками головами, они вальяжно восседали на хромированных культовых мотоциклах Harley-Davidson. Блеск, шик - всё как везде. И только породистые ворсистые собаки и сбившиеся в живой клубок аляскинские маломуты из породы лаек напоминали, что мы на севере.

Пришло время и мы двинулись к рейнжерам (официальное название «Denaly National Park Ringerstation»). Тем, кто собрался в горы Аляски не миновать этот пункт. Скажу сразу, что они с достоинством несут нелёгкую ношу смотрителей горных просторов. И это правильно. Их функции многолики: и спасатели, и организаторы-координаторы, и консультанты, и выпускающие, и снабженцы. Но главное их призвание в том, что они являются истинными хранителями чистоты природы этого удивительного края. Об этом позже.

Общение с ними началось с неожиданного хода. Почему–то, рейнжеры усмотрели в нашей группе виртуального агента КГБ и наивно предлагали нам признаться, кто же он - этот противник всемогущего ЦРУ и не безызвестного «Агента 007». Проще сказать: продать своего. Поскольку в армейские годы что-то связывало Юру Савельева с этой организацией и, к тому же, он с нами не шёл на гору, а уезжал к друзьям вглубь США, то подозрение пало на его персону. Предвзято и недружелюбно они отнеслись к русским. Мне показалось, что действовали они вопреки своему желанию и по чьей-то наводке. Хотя времена холодной войны декларативно закончились, но на самом деле продолжались, как продолжаются и сейчас. В начале мы воспринимали их заявления с юмором, но юмор вскоре потух. Поскольку нам сдавать было некого и не в наших правилах, то этот трюк не прошёл, а агентскую историю удалось замять. Тогда, рейнжеры, отбросив политические пристрастия к русским белым медведям, приступили к своей непосредственной работе. Сначала они отговаривали нас идти на маршрут, показывая слайды и видео кадры с разного рода страстями - мордастями: разорванные в клочья палатки, обмороженные почерневшие кисти рук и пальцы стопы, растрескавшиеся от мороза пластиковые ботинки и многое другое из того арсенала, что не вызывает положительных эмоций. От подобных картинок мороз по коже пробегал. Приём запугивания известен с давних времён и рассчитан на слабонервных. И этот тест на вшивость мы прошли. Страшилки не убавили нашего желания выйти на маршрут. Поняв всё это, рейнджеры отказались от тактики психологической обработки и перешли к детальному разговору на горную тематику. А может, в этом заключалась их профессиональная обязанность: показать всё то, что существует в реалиях и посмотреть на реакцию жаждущих подняться в небесные выси? Консультации у них получались лучше, поскольку профессионалы понимали друг друга с полуслова. Ну, а после того, как узнали, что за плечами у некоторых из нас были известные семитысячники (чего бы они желали иметь в своём арсенале), а также то, что в активе Абрамова значилась попытка восхождения на Эверест, вдруг улетучилась предвзятость, вычурная строгость и излишний гонор. Даже улыбки появились и дело пошло. Мы заполнили выходные документы и американская горная таможня, извиняюсь – рейнджеры, выдали пермит на восхождение.

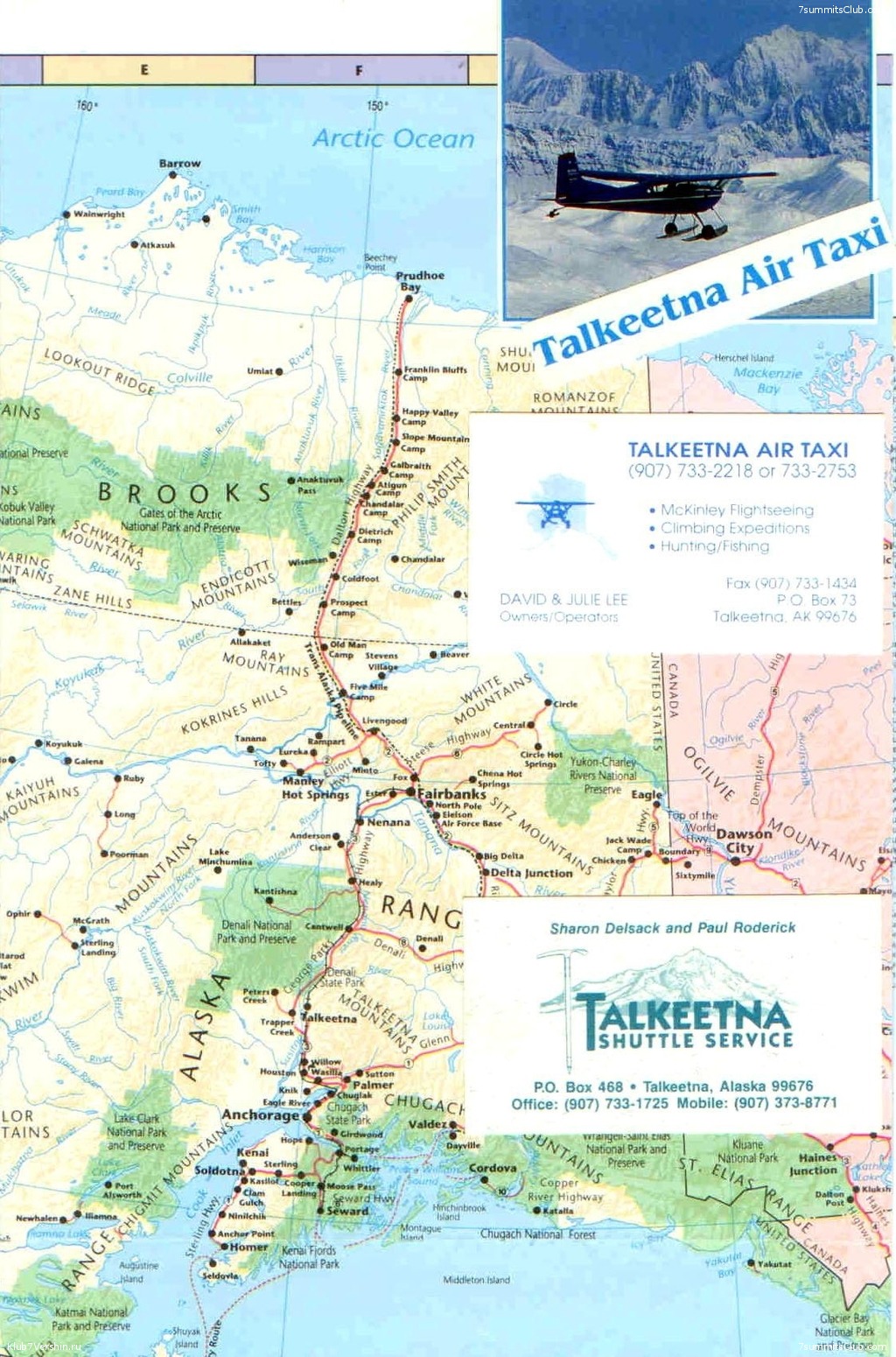

В этих краях погода «швах». Чтобы взлететь, надо поймать «окно». Сидишь на рюкзаках и ждёшь команды «от винта». Лишь по каким-то признакам, используя метеосводки и, больше полагаясь на собственную интуицию, лётчик принимает решение взлетать. Вскоре такая команда поступила. Все забегали, всё закружилось. Нас уже ожидал одномоторный тёмно-синий красавец с красно-белыми полосами и бортовым номером 70018 компании «Talkeetna Air Taxi». Номер не предвещал ничего проблемного. Это радовало. Посадка в самолёт прошла в армейском темпе. Мы уже над тайгой. Всё как на ладони: летим вдоль трассы, лес, речки в солнечных бликах. О, какие у неё змеиные изгибы. Красиво. Даже лося, стремительно рассекающего болотную гать, увидел.

. Позже я прочитал в книге, подаренной мне нашим земляком Василием Песковым «Аляска больше, чем Вы думаете» следующее: «Самолёт и моторные сани пришли на смену собачей упряжке». И это правда. Самолёты, как капилляры в организме, обеспечивают жизнедеятельность на огромных северных просторах. Без них – дело труба. А что было бы с альпинистами без этих пчёлок - тружениц? Как они умудряются нырнуть в нужный облачный просвет, чтобы не проскочить тот единственный горный проём – одному Богу известно. Лётчики на

Аляске - виртуозы своего дела. Хвала им и честь. Полёт при низкой облачности и посадка на ледник с разворотом на 180 градусов под будущий взлёт, это даже не прыжок тройной аксель у фигуристов. Всё сложнее. Высший лётно-лыжный пилотаж выполнен с филигранной точностью. Именно такой, с заключительным реверансом, стала посадка на заснеженный аэродром ледника Кахилтна. На его Южную вилку (Southeast Fork). Здесь же лагерь Kahiltna Base. Высота 2200 метров, по-нашему, или 7200 футов, по их шкале. Не случайно я привожу цифры в двух измерениях. С этого момента мы начали мыслить другими категориями, забивая свои мозги футами и милями, галлонами и фаренгейтами. В головах, ещё с беготни по магазинам, застряли доллары и центы…Пересчёт давался с трудом. В одних случаях надо было делить, в других - умножать, при этом, не забывая на что. После арифметических действий понимаешь, что ты не в России.

Итак, шестерых забросили на ледник двумя самолётами. С нами основной груз. Вскоре небо затянуло. Полёты отменили. Трое не вылетели. Что, там, в Талкитне творилось – не знаю, а у нас метель нагрянула нежданно-негаданно. Природа решила сразу «взять быка за рога» испытанием на старте, и в очередной раз напомнить: кто на Аляске хозяин.

Чтобы мы задумались перед выходом. Пуржило всю ночь, а ведь пурга могла властвовать и дольше. Дольше – это, как правило. Всего – то ночь – исключение. Нам повезло. Ветер был приличный, но не шквальный. Палатки, выдержали первую нагрузку. К утру стихло. Снег изменил округу, придав горам ослепительную свежесть. А как иначе, если с неба свалилось почти с метр ажурных снежинок? Безветренная погода с небольшим морозом, плюс к тому - очаровательная панорама припудренных скальных стен и пиков, создавали отличное предстартовое настроение. Оказалось, что мы в горном амфитеатре. Кругом горы. Красота. Низкое солнце, яркий свет из-за гор и голубые тени создавали сюрреалистическую картину. Справа впереди красавец Хантер (Mt. Hunter) с экстравагантным маршрутом «Moonflower» по чёрной восточной стене, с ледовыми хитросплетениями по центру и крутым западным отрогом. Hunter означает Охотник. Слева – скромная Mount Frances. Чуть далее – западная и восточная красавицы Kahiltna Peaks. Мы пытаемся разобраться в названиях вершин, хотя многие из них не именованы, а на карте обозначены лишь высотами. 5304 – это Форакер (Mt. Foraker). Его не спутаешь ни с кем, но переводится как «Султана». Странно. Красивая гора, с округлыми формами. Впечатляет размерами. О, вот ещё одно чудо – огромный овал белой стены, подпирающей синее небо, вдруг появилась вдалеке. Минутами ранее она была затянута облаками. Очаровательна. От такой трудно оторваться. Казалось, что гора раздвинула хребты, чтобы показать свой лик вновь прибывшим гостям. И, как бы, невзначай, объявила с достоинством: «Посмотрите на меня, полюбуйтесь. Это я – Денали или Мак-Кинли, как Вам угодно называйте. Я - повелитель здешних высот. В гости ко мне пожаловали? Арктической высоты попробовать захотелось? Ну, ну. Жду Вас». Если ранее, из самолёта, я с восхищением разглядывал хребты и ледники центрального массива северного американского континента, то сегодняшний Мак-Кинли удивил своей монументальностью и, как ни странно, изяществом и прозрачностью. Он словно парил в небе. Не даром гора почти на пять километров возвысилась над лежащими у её основания ледниками. Потом, по ходу движения, она представала в разных ракурсах, но этот вид запомнился надолго, ведь не каждая гора способна перекрыть пол неба. Казалось, что она рядом. А в реалиях - пилить и пилить до неё несколько суток.

Чтобы обеспечить посадку самолётов утром, из палаток, вылезли десятки людей утаптывать взлётно-посадочную полосу. Без призывов и лозунгов. Так надо. Таков стиль жизни и выживания на Аляске. Критерии отбора здесь суровы. Одни топтали лыжами, другие снегоступами, третьи – утрамбовывали снег своим весом, переминаясь с ноги на ногу. Утренний променаж напомнил мне мою детскую страсть: хоть снег убирать, но только бы домой не идти.

Негласным организатором подготовки аэродрома к приёму самолётов была белокурая с волосами по плечи Эни – хозяйка здешнего лагеря. Яркая, красно-чёрная толстовка, зеркальные очки и живой характер удачно дополняли официальный её статус. Палатка её и размерами, и местом расположения выделялась, как выделялся командный пункт Кутузова на бородинских высотах. Овальная палатка, с красным ободком по белой ткани, как нельзя лучше сочеталась с самим внешним видом Эни. Её роль в этом районе велика. Она осуществляла координацию всех групп на выходе. Информировала восходителей о метеосводках. В особых случаях развёртывала спасательные работы. Я не говорю о насущных хозяйственных проблемах: будь-то аренда саней -волокуш, приобретение фляг с бензином или просто встреча прилетевших. Она, и впрямь, была милой хозяйкой высотного горного отеля под открытым небом Аляски.

TUTTE K VIE CONDUCANO A ROMA.

Наконец-то, долгожданный самолёт сел. Вылезли «потерявшиеся». Мы их встретили, напоили чайком. Обменялись мнениями о первых впечатлениях по поводу здешних гор. Упаковали свои пожитки. Присели на дорожку и… дальше всё пошло по альпинистски буднично: надели рюкзаки, встали на лыжи. Впряглись, как репинские бурлаки на Волге, в сани цвета апельсина. Висит сзади это пластмассовое корыто, груженное альпинистским скарбом, ежесекундно тянет тебя и отпускать не хочет. Будто кто-то присосался к твоей зад… К такому привыкнуть надо. Лыжи со «скитуровским» креплением на камусах. Камуса, как известно - искусственный заменитель шкуры.

Благодаря ворсу, на склонах, не скользишь вниз. Альтернативу лыжам – снегоступы мы отмели ещё в Москве, поскольку практики хождения на них ни у одного из нас не было. Особенно тяжело идти днём, когда снег раскисает или по целине. Лыжи, как потом выяснилось, имели ещё одно существенное преимущество: на обратном пути мы неслись так, как на снегоступах даже

с пропеллером не удастся. И не ошиблись. Мы катились с ветерком, но и ныряли в снег тоже бойко. Стоило чуть притормозить, как сани тут же догоняли нас и подсекали под коленки. Не взирая ни на что, снегоступы на мак-кинлиевских просторах остаются в моде. Когда-то овальные дуги гнули из дерева, обтягивали полосками из кожи или сеткой. Сейчас в ходу пластиковый вариант. И всё же, этот инструмент не самый удобный для хождения на далёкие расстояния. Практика в походах - фактор определяющий. Такая же дилемма встанет перед Вами, коль соберётесь в те края. Подумайте, взвесьте все аргументы. Эксперименты там ни к чему.

Два дня шли в непогоду. Ветер. Позёмка. Особенно доставалось во второй половине дня. Идёшь, как в молоке. Вокруг пуржит. Благо, что проход пробит, а на опасных местах промаркирован вешками. Путь длинный, есть время пообщаться с самим собой. Не часто такое получается в городской суете. Подходы для меня всегда были временем раздумий. Здесь же на длиннющем леднике, а потом и на склонах Мак-Кинли это стало временем борьбы со своими внутренними противоречиями. Я не мог позволить себе вернуться домой, не поднявшись на вершину. Приходилось упираться, поскольку был не в лучшей спортивной форме. Сказывались пропущенные сезоны. По ходу внушал себе, что должен это сделать. Я должен… и я добьюсь своего. Аутотренинг – великий исцелитель. Помогает настроиться. В ритм движения втянулся достаточно быстро.

Так и шёл, как на этой картинке. И лямкам рюкзака уже не елозили, и к саням приноровился: они перестали переворачиваться, обрели устойчивость, а я перестал чертыхаться на них. Потом выяснилось, что ребят также терзали сомнения. Большой груз (35-40 кг) в сочетании с длиннющим подходом, с одной стороны, и те самые кадры рейнжеров, с другой, всё же заложили некие сомнения в возможность достичь вершины. Статистика тоже была не на нашей стороне. Ходит здесь уйма иностранцев, однако, американцы вне конкуренции. Их толпы. Это понятно. Много дилетантов, обильно обвешенных альпинистскими погремушками. Некоторые группы идут со странностями. Однажды мурашки пробежали по коже. Из-за бугра доносился какой-то непонятный звук. Эхо природных катаклизмов, что ли?

Похоже на треск льда. Но причём неое шипение? Сейчас, как рванёт… Вдруг снизу выползает группа, которая идёт и дышит в такт ходьбе. Шум от них, что выхлоп газов при извержении Везувия, эхом разносился по базовому лагерю. Гиды утверждали, что это, мол, современная система вентиляции лёгких. Чушь, какая-то, с кренделями. Безусловно, это исключение. Большинство из восходителей добираются до верхнего лагеря, но из них на вершину поднимаются далеко не все. Если Бог даст - каждый пятый - десятый. Год на год не приходится. И жертв достаточно. Гора сурова, порой жестока. Мы помнили о том кладбище в Талкитне. Выше облаков, не всегда, но солнышко светит. Бывает, даже греет. Но в высотных коридорах иная напасть – ветер. Он свищет так, что только держись. Сказывается близость Арктики. И если с ангелом хранителем не лады у тебя, то туго придётся по пути вверх. Так случилось с американцем, который в пургу не нашел перильных верёвок, ведущих к базовому лагерю. А подсказать или помочь некому. Нашли бедолагу рядом со спусковой колеей, сидящим у камня. Видимо, заснул и силы покинули его. Заснул навсегда.

. Приведу строки из книги «Выживание на Денали» известного знатока Аляски Джонатана Вотермана: «Гималаи - тропики в сравнении с Денали. На Южном седле Эвереста (7986 метров) в конце октября самая низкая температура, зарегистрированная нами в 1981 году, была 17 град. ниже 0 по Фаренгейту. На Денали это рассматривалось бы как довольно теплая ночь на высоте 4300 метров в мае и июне. Температуры между высотным лагерем и вершиной даже в середине лета обычно на 20 - 40 градусов ниже днем, и еще ниже ночью. Сочетание резкой погоды и низких температур подавляет, особенно неподготовленного».

У нас сложилась мобильная группа. Шли автономными двойками на эмоциональном подъёме. Никто никого не подгонял. Встречались на «перекурах» и стоянках. Потом уже проводники назвали нас «crazy», то есть сумасшедшими. Возможно потому, что им не импонировало столь быстрое восхождение. Наш график движения не вписывался в их рекомендации. Группа вернулась в полном здравии, без травм и обморожений. На всё про всё понадобилось девять дней. Их группы ориентированы на три полных недели. Это минимальный срок. Многовато. Однако установки незыблемы, ибо они завязаны на избранную гидом тактику восхождения. Впрочем, с какой стороны посмотреть. Если взглянуть на коммерческую составляющую восхождения, то всё встаёт на свои места. С учётом климатических условий и разношёрстности групп, может, они по-своему правы. Зачем лишних приключений на свою задницу - то искать?

Мы придерживались иной тактики. Биологический ритм любого человека вырабатывается десятилетиями. Исключений тут нет. Перелетев через океан, мы очутились в ином временном измерении и организм, без сомнения, пребывает в стрессовом состоянии. Здешняя ночь для нас полдень. Тогда получается, что удлинённый световой день и белые ночи - удобное для передвижения время. Грех не использовать сей фактор. Мы шли по 10-12 часов, набирая по километру высоты за рабочий день. Трудно ли было? Да, не просто, но шли не на пределе. Запас сил оставался. Странно, но на Аляске, почему-то, расстояние измеряется километрами, а у нас - временем движения. Переходы по 2-3 километра рассчитаны на тех неподготовленных, о которых упоминал Вотерман. Под них же и, одновременно, под непогоду определены промежуточные лагеря. Специфика региона такова, что чем дольше идёшь, тем выше риск попасть в снежную кутерьму. Если настигнет метель и холод, то поставить палатку можно практически в любой точке ледника, лишь бы в трещину не угодить. Попотеть, конечно же, придётся изрядно.

Для всех нас наиболее драматическим оказался путь через «Windy Corner» (Ветреный угол) в обход контрфорса «West Buttress» с последующим выходом в цирк ледника. За поворотом базовый лагерь. Всё бы ничего, и шлось хорошо и до стоянки – рукой подать. Настроение финишное. Впереди - желанный отдых, конец ишачке. И вдруг, на гребневом перегибе нас тормозит шквальный ветер. Тормозит – не то слово. Пытается сбросить. Хоть наземь ложись. Что же делать? Пробираться вопреки ветру или линять вниз, вставать на незапланированную днёвку и ждать погоды? Спустя годы, мне кажется, что было бы логичнее вернуться. Тогда, азарт, вопреки разуму подталкивал нас. Всё же решили пройти вперёд, а там, видно будет. Мы не шли. Мы пробивались. Долго ли – не помню. «На то и ветер, чтоб идти ему навстречу» - вспомнился вдруг мой школьный девиз под хлесткие порывы и вой того самого ветра. Выруливая траверсом на левый склон, я на мгновение потерял равновесие. Повисшие сбоку сани и очередной порыв ветра, будто сговорившись, совпали по направленности и потянули по наклонной в сторону трещин. Качнулся… балансируя в состоянии неустойчивого равновесия, на секунды замер…

Всё же удалось удержаться. Палки и опыт помогли. Step by step, осторожно, миновав череду трещин и мостов, вышли на высотный Бродвей – плотный наст, испещрённый сотнями кошек. От него в разнобой вели тропинки к палаткам, утопленным в нишах с белыми баррикадами вокруг. Да, это не манхэттенские небоскрёбы! Это Basin camp. Палаток много. Высота 4200. Снег скрипит, воздух свеж, но маловато его. Я так включился в ходьбу, что было странно - нас никто не встречал. Забыл я, что в гостях мы, а не в российских горах. Тут иные традиции. К тому же, кто же ходит в такую погоду? Пардон, в такую непогоду. Только пара, вышедших поразмять свои телеса, приподняв руки, поприветствовала нас тихим «Hi». Тем самым дали знать, что много таких здесь ходит. Остальные отлёживались в палатках.

Мы взялись за дело: добротные дома – тяжкая работа. Судя по всему, нам в них придётся долго куковать. Лишь на следующий день я увидел всю красоту этого уютного горного пристанища и множество людей, покинувших палатки, чтобы погонять кровь и принять утренний солнечный моцион. Облака – защитный фильтр от солнечных лучей внизу. Лагерь выше облаков, поэтому здесь сильно обгораешь. И всё же солнце радует. С ним всё оживает. Все суетятся. Без солнца мрачновато. Кого здесь только нет! Вот, уж, действительно: «Все дороги ведут в Рим». А чем наш лагерь - не знаменитый Рим, коль людей со всего мира собрал?

ВЫШЕ ТОЛЬКО НЕБО.

Классический маршрут на высочайшую вершину североамериканского континента и одновременно самый северный шеститысячник мира пользовался огромнейшей популярностью. В этом мы убедились в базовом лагере, где встретили и немцев, и корейцев, и французов, англичан, новозеландцев… Для американцев нет восхождения более престижного, чем на эту вершину. Мак-Кинли для них, что тест на элитарность. Наш лагерь получился компактным. Он находился на относительно ровном месте. Грех нам на что-то жаловаться: еда, топливо, пух - всё есть. Друзья рядом. Сил хватает. При всём при том, погода – не Ялта, конечно, но и до бяки далеко. Вообще-то у базового лагеря много достоинств. Главное из них - здесь благодатная аура, умиротворённое место с прекраснейшей панорамой. К тому же, мы уже ступили на склоны повелителя этих мест и чувствовали его влияние во всём. Получается, что здесь в цирке ледника мы словно в объятьях самой Горы. Мак-Кинли тысячелетиями правит этим высотным миром, а мы – его подданные.

Здесь, в цирке, мы встретили своих соотечественников – свердловчан во главе с известным восходителем Сергеем Ефимовым. Ни мы, ни они не ожидали подобного на краю света. Их группа спускалась вниз, достигнув поставленной цели. И на тебе, российские флаги над палатками развиваются! Как можно пройти мимо? Вот и нагрянули неожиданно в гости. С ними грузин - Гиви Тортладзе. Тёплая, была встреча. С вершиной поздравили. Обнялись. По глоточку пропустили. Скажу откровенно, я завидовал им. С горы ведь спускались. Будем ли мы там?

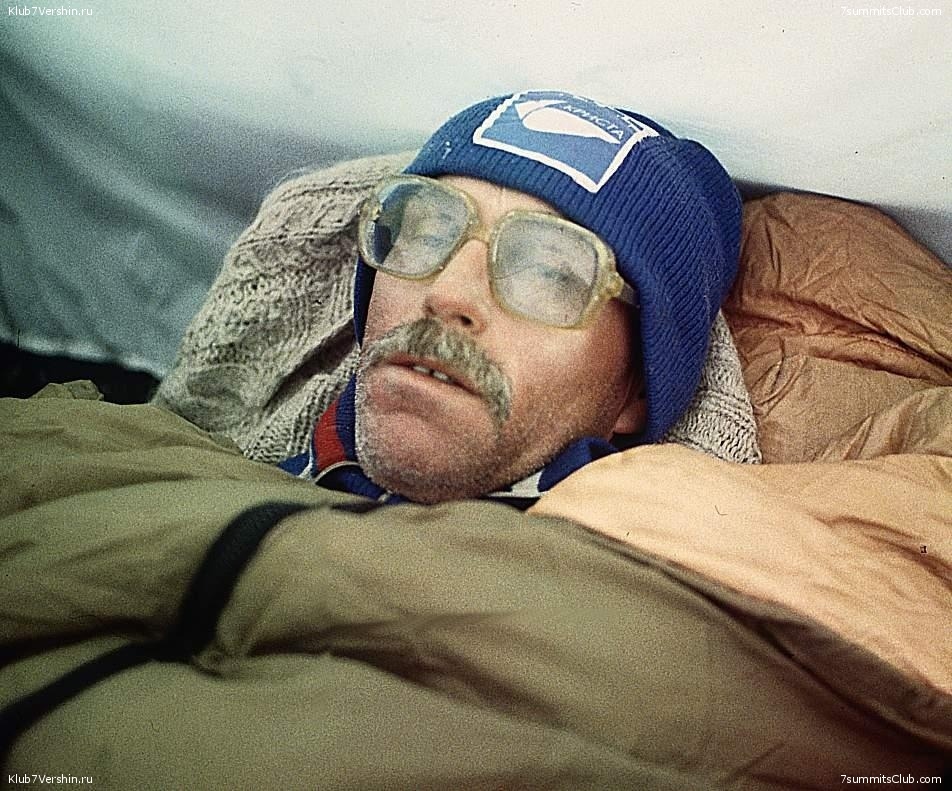

Здесь уже сказывается высота, да и усталость накопилась. Пару дней отдыхали. Абрамов всё уточнял у рейнжеров прогноз погоды, собирал информацию от тех, кто спускался сверху. Прогноз не лучший, но и не худший. Как всегда, 50 на 50. Куда склонится – кто знает? Температура в палатке не радует: 20-25 градусов по Цельсию. По Фаренгейту ещё ниже. Термометр у нас универсальный, и то, и другое показывает. Но лучше по-нашему ориентироваться. Теплее. И на душе спокойнее. Снег перемёрзший. Приходится много топить его, чтобы приготовить еду. Перед сном, как Отче наш – мы с Игорем согревались. Сам Бог велел причащаться. Чай горячий по кружкам разольём, а в него плеснём чайную ложечку спирта чистенького, как слеза младенца. Чуть переборщишь, уже голова плывёт. На высоте, как нигде, надо меру знать. Внутрь идёт беспрепятственно. Сначала горлышко согревает, а потом и по всему телу теплом разливается. Незаменимый продукт. Лучше сыра. Сыр не режется - крошится. Галеты так сухи, что в рот не лезут. Помните, на прилавках на заре перестройки лежал такой кетчуп «Uncle Bens» с головой негра на горлышке? Так он замёрз. А наш стратегический продукт без него не очень-то шёл. Пришлось свернуть горлышко с этим негром и выковыривать кетчуп лезвием ножа. Мы сальце порежем дольками. Тоненькими. Кладём их на галету. Сверху сало присыпаем промёрзшей красной пастой. Отлично. И сами при деле, и в желудке порядок.

Процедура приготовления еды – важная атрибутика палаточной жизни и одно из творческих развлечений, где можно проявить себя. Помните фразу из кинофильма «Золотой телёнок»: «Не делайте из еды культа». Наоборот, делайте. Жизнь на горе тогда будет веселее.

Порошки американские уже приелись. Как-то готовим завтрак. Смотрим на упаковку, а там курочка симпатичная нарисована. Разве что не кудахчет эта «bird». Ну, думаем, сейчас омлетом себя порадуем. В предвкушении славного завтрака уже и губы раскатали. А получилось на вид несъедобное месиво. Оказывается в упаковочке той, что-то вроде гоголя - моголя было. Пришлось съесть с отвращением. Не выбрасывать же продукт.

Отмечу и то, что именно на склонах Мак-Кинли впервые я лично убедился в значимости экологии для будущих поколений. Это не пафос. Здесь чтят красоту, преклоняются перед первозданностью природы и понимают, сколь хрупки её грани. Я ловил себя на мысли, что испытываю неловкость и стыд от своего подсознательно-автоматического соблазна бросить фантик от конфеты или обёртку от печения, хотя вокруг помимо снега и льда не было живых свидетелей моей похоти. Наша старая привычка – плохой советник на Аляске. Нас обеспечили большими чёрными целлофановыми пакетами для мусора. Мы таскали их с собой, а потом сдавали рейнджерам. Прикольно, но, извините, ходили мы «по большому» также в спецпакеты, которые выбрасывали в ледовые трещины. По прошествии времени и под воздействием света эти биопакеты разлагаются. И, наконец, на «base camp» я видел лучший в мире открытый туалет c широкоформатным видом на величественную панораму гор во главе с Форакером. Чем не суперсовременный амфитеатр? А позади, в пяти-шести метрах ожидали своей очереди такие же свидетели и преимущественно мужские участники этого крайне необычного зрелища.

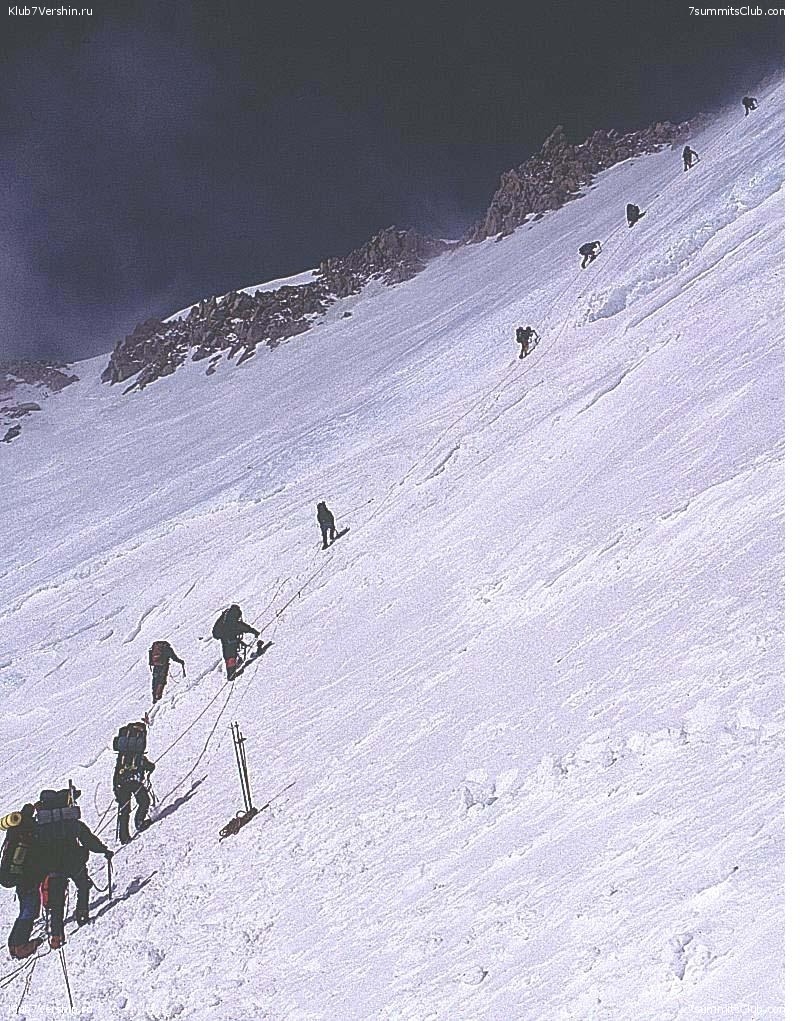

Прежде, чем поставить верхний или штурмовой лагерь «high camp», пришлось пробиваться в горловину гребня по полукилометровому ледово-снежному склону (прозвали мы его «диагональю»). Здесь натянуты перильные верёвки. Признаюсь, что на перилах баловались, очерёдность не соблюдали. Очень уж медленным и чопорным оказался паровоз. Потом двигались по длинному гребню со скальными выходами, с которого слинять можно хоть налево, хоть направо. Посмотришь вниз – ледник, как трамплин.

. Далеко скользить можно. В конце трещины. Нервишки щекочет. И линять не хочется. Чувствовалось, что на этой высоте (5200 – почти, как перемычка Эльбруса) ветер себя чувствует вольготно. Рельеф таков, что не создал ему никаких препятствий. Базовый лагерь по сравнению с этим открытым всем ветрам местом – рай. Рядом гряда скал, заканчивающихся обрывом. High camp – не место, где можно долго ожидать погоду. Ну, день. Два от силы. Дольше - смысла нет. Холод собачий. Только сил потеряешь. Легли рано, но сон не шёл. Сказывалось волнение. Вот он твой шанс. Главное не упустить. Второго не будет – это уж точно.

Выход на вершину был ранним: в шесть часов. В такое время здесь не выходят, но лучше иметь задел по времени. На всякий случай. Видимость неплохая. Чертовски холодно после пухового спальника. На термометре – 35. Приходится приостанавливаться и размахивать поочерёдно ногами. Пальцы подмерзают даже в двойных ботинках с несколькими парами шерстяных носков. Чудеса не иначе. Руками тоже приходится двигать. На высоте отчётливее понимаешь, что движение – это жизнь, что нельзя тормозить. Вот и двигались, хоть и медленно. Изначальное направление было понятно. Оно просматривалось: левый траверс снежно-ледового склона вёл к перевалу Денали. Идёшь в напряжении. Под ногами снег, местами ледок… Шаг за шагом туда, где жизнь в любой форме проблематична. С набором высоты дышится всё труднее. Сбой в ритме движения ведёт к одышке. Сказывается высота и усталость. Принцип движения высотника – не вспотеть, здесь не действует. Захочешь, но не вспотеешь.