Азия - Страница 215

Новости почти те же, но хорошо иллюстрированные, то есть наглядные

Эверест.

Альпинистские экспедиции, следующие на Эверест собираются в Непале. На южном маршруте уже во всю идет подготовка базовых лагерей и многие альпинисты уже вышли в треккинг. Китай открывает Тибет с 10 апреля, это определяет режим работы нашей ...

Альпинистские экспедиции, следующие на Эверест собираются в Непале. На южном маршруте уже во всю идет подготовка базовых лагерей и многие альпинисты уже вышли в треккинг. Китай открывает Тибет с 10 апреля, это определяет режим работы нашей экспедиции. Нужно собраться и в полной готовности встретить эту дату.

В Катманду как обычно было жарко и как то людно, но к этому быстро привыкаешь. Потому что когда холодно и людно, как например, в Москве, то это немного похуже нежели когда жарко...

А у нас самая читающая нация...

Ну и что, это вам помогло ?

Вся группа также совершила ритуальное поднятие и опускание светового столба. Это необычно и поэтому интересно. По проекту командора столб должен будет стоять посреди нашего лагеря, служить приманкой для всех, не исключая лямблий Ларина, мотыльков каких-нибудь и участников (участниц) соседних экспедиций.

Ларин распаковал аптеку, состоящую из 4 бочек. посмотрел ее внимательно. И запаковал... уж очень там всего много. Но не для борьбы с лямблиями.

Вчера же пасха была, в Катманду приехал поп. Он приехал в посольство чтобы службу отслужить, и мы были туда приглашены. На службу. Туда пришло много народу. Ну то есть не много вообще, но для Катманду - много. В том смысле что все русские. Мы честно продержались до середины службы...

На складе шерпы занимались пришиванием протертых задниц на комбезах. Так как цвета буддизма желтый и красный, то остановились на красных ж..ах для комбезах.

Информация к размышлениям. Опасности Эвереста.

Лямблии паразитируют в тонкой кишке, желчных протоках, желчном пузыре. Лямблии существуют в двух видах - вегетативной, подвижной и неподвижной формы - в виде цист. Лямблии имеют четыре пары жгутиков и присасывательный диск. С их помощью они прикрепляются к слизистой оболочке кишечника или проток. Заболевание, вызываемое лямблиями, называется лямблиоз.

Заражение человека происходит при употреблении в пищу загрязненных цистами продуктов, фруктов, ягод, овощей и воды, а также через руки и предметы обихода, загрязненные цистами.

Попадая в желудочно-кишечный тракт люди с пониженной кислотностью желудочного сока и даже здоровых, они очень сильно размножаются, раздражая слизистую. При поражении человека лямблиями возникают боли в верхней части живота, в области пупка, урчание и вздутие живота. Могут быть запоры, сменяющиеся поносами (испражнения — желтые, со слизью). При попадании в толстую кишку лямблии переходят из подвижного состояния в неподвижное и превращаются в цисты. Цисты выделяются с испражнениями. Они легко приспосабливаются к внешним условиям и способны жить в воде до 5 недель.....

Макс Богатырев: это же новости, а новости - они всем интересны ...

Эверест.

Тяжкая доля лямблий, красные зады, вибрирующие кровати, водка «Руслан» и другие темы в рассказе Максима Богатырева: Долго мы вылетали из Дохи. Рейс переносили время от времени, на подальше и подальше. Что-то там в небесной ...

Тяжкая доля лямблий, красные зады, вибрирующие кровати, водка «Руслан» и другие темы в рассказе Максима Богатырева: Долго мы вылетали из Дохи. Рейс переносили время от времени, на подальше и подальше. Что-то там в небесной канцелярии не заладилось. Зато катарцы покормили бесплатно. «Халява - она везде приятна» - сказал дядя Коля. Конечно, он где-то почерпнул эту мудрость, но добавим и ее в цитатник от дяди Коли, раз уж пошло такое начинание. Ларин в поисках лучшего средства в борьбе с лямблиями оббежал все бутики из дьюти фри, сперва в Москве потом в Дохе, и сумка его изрядно потяжелела, а лицо подобрело.

Мысль о необходимости добить лямблий как опаснейший вид одноклеточных пришла ему долго зрела в его голове и окончательно оформилась после того как их с дядей Колей посадили в самолете около туалета. А кто не знает что русские помимо быстрой езды любят еще постоять в очередях, особенно в туалеты, особенно в самолетах и поездах. В общем лямблиям придется очень туго.

В Катманду как обычно было жарко и как то людно, но к этому быстро привыкаешь. Потому что когда холодно и людно, как например, в Москве, то это немного похуже нежели когда жарко... Сам Абрамов встречал нас в аэропорту. Чтобы мы не расслаблялись, нам позволили только помыться в душе - и все скопом мы поехали на склад нашего снаряжения. Путь к этому складу жутко запутан, найти его может не каждый таксист в городе. Я вот, например, даже не берусь искать его. Дядя Коля тоже.

На складе шерпы занимались пришиванием протертых задниц на комбезах. Так как цвета буддизма желтый и красный, то остановились на красных ж..ах для комбезах. Вся группа также совершила ритуальное поднятие и опускание светового столба. Это необычно и поэтому интересно. По проекту командора

столб должен будет стоять посреди нашего лагеря, служить приманкой для всех, не исключая лямблий Ларина, мотыльков каких-нибудь и участников соседних экспедиций. Ларин распаковал аптеку, состоящую из 4 бочек. посмотрел ее внимательно. И запаковал... уж очень там всего много. Но не для борьбы с лямблиями.

Видя такую пролетарскую ненависть ко всем одноклеточным, малым собранием гидов клуба 7 вершин Ларина решили назначить кем-то вроде начальника санитарно-эпидемиологической комиссии в лагере. Серега очень ответственно отнесся к этому назначению. Поэтому на следующий день в супермаркете «Бат батани» была скуплена вся "Руслан" водка и тщательно запакована для долгой транспортировки в базовый лагерь. Все это происходило на фоне массовой закупки продовольствия группой шерпов, Ноэла от лица иностранных клиентов и под контролем дяди Коли. Приехавший Абрамов решил, что Катманду перед предстоящим новым годом (12 апреля) не должен остаться без спиртного, поэтому часть водки под расстроенные взгляды продавщиц и Ларина, и радостные, наверное, вопли лямлий, вернули на прилавки. Вечер второго катмандинского дня приближается. Я дописываю в общем-то бытовые новости. Электричества пока не дали в розетки Катманду и поэтому «ноут» скоро разрядиться.

Просто чтобы не разрывать повествование про Ларина и лямблий я пропустил одну важную новость. Вчера же пасха была, в Катманду приехал поп. Он приехал в посольство чтобы службу отслужить, и мы были туда приглашены. На службу. Туда пришло много народу. Ну то есть не много вообще, но для Катманду - много. В том смысле что все русские. Мы честно продержались до середины службы. Но монотонное бормотание батюшки и бессонная дорожная ночь сделали свое дело. Чтобы не заснуть прямо посреди службы, мы вынуждены были эвакуироваться в гостиницу. В гостинице сон не шел. По соседству с нами праздновали, видимо, проводы в армию или свадьбу... короче играла очень громкая музыка. Ну то есть не то чтобы громкая, а совсем громкая. От низких частот вибрировало здание и сползало одеяло. Серега рассказал, что воткнутые в уши затычки не помогали, потому что звук проникал сквозь пол и кровать своими вибрациями. Ну в общем-то и все новости. Несмотря на эти события все чувствуют себя вполне прекрасно.

Может быть только лямблии волнуются. Еще же скоро и доктор Похвалин к борьбе подключится…

Христиан Штангль расширяет программу 7 вершин до 14 вершин.

Эверест.

Известный своими скоростными восхождениями австрийский "скайраннер" Христиан Штангль (1966 г.р.) продолжает свою активную спортивную деятельность, придумывая себе новые задачи. Казавшаяся очевидной дальнейшая цель - 14 восьмитысячников ...

Известный своими скоростными восхождениями австрийский "скайраннер" Христиан Штангль (1966 г.р.) продолжает свою активную спортивную деятельность, придумывая себе новые задачи. Казавшаяся очевидной дальнейшая цель - 14 восьмитысячников показалась ему немного банальной. В ней первым он быть никак не мог. И австриец выбрал ближайшей целью программу, реализацию которой незадолго до этого объявил знаменитый южнотиролец Ханс Каммерландер. Условное название «Вторые высочайшие вершины континентов», но в стиле Штангля, то есть максимально быстро.

В прошлом году без лишнего шума австриец начал реализацию серии скоростных восхождений на вторые вершины континентов. Впрочем, вероятно, мысль эта уже была в голове Кристиана к тому времени. Иначе зачем ему было устраивать забег на вторую по высоте вершину Папуа – Нггу Пулу в 2007 году. Официально, о реализации программы «Вторые высочайшие вершины континентов» Штангль объявил в середине марта 2010. Это было приурочено к запуску новой, красивой и современной версии его сайта: www.skyrunning.at

Скоростные восхождения Штангля на Семь вершин (базовый лагерь – вершина).

Эверест 8.848 м, 25.05.2006, - 16 ч 42 мин (без искусственного кислорода)

Аконкагуа 6.956 м 23.11.2007 - 4 ч 25 мин

Мак-Кинли 6.194 м 26.05.2007 16 ч 45 мин

Килиманджаро 5.895 м 13.02.2009 5 ч 36 мин

Эльбрус 5.642 м 27.04.2006 5 ч 18 мин

Винсон, - 4.897 м 08.12.2009 9 ч 10 мин

Карстенз 4.884 м 08.04.2007 0 ч 49 мин

Вторые высочайшие вершины континентов

K2 8.611 м две неудачные попытки

Охос дель Саладо 6.893 м 24.02.2007 3 ч 44 мин

Маунт Логан 5.959 м вроде бы одна неудачная попытка

Маунт Кения (Батиан) 5.199 м 06.02.2009 6 ч 09мин

Дых-Тау 5.224 м 06.09.2009 5 ч 35 мин

Маунт Тайри 4.852 м одна неудачная попытка

Нггу Пулу 4.862 м 10.04.2007 1 ч 38 мин

Маунт Логан, почти шеститысячник вблизи полярного круга и рядом с океаном. Экспедиционная гора, не место для забегов. Но Штангль привык ломать все устои и понятия

Дважды на К2 он был вынужден отказаться от штурма из-за непогоды и опасности лавин. В прошлом году на канадской горе Маунт Логан снежно-ледовые условия не позволили Штанглю даже начать восхождение. На Маунт Тайри в Антарктиде, во время восхождения по новому маршруту его напарник был травмирован вырвавшимся камнем.

Все эти непройденные горы являются целями Штангля в наступившем году. Ханс Каммерландер же после аналогичной по причине неудачи на Логане, активности в этом направлении не проявляет.

*******

Из интервью Штангля газете Sueddeutsche Zeitung.

Из интервью Штангля газете Sueddeutsche Zeitung.

Формулировка.

Восхождения на очень высокие горы, от 4000 до 8848 метров, за возможно меньшее время. Скайраннинг – это что-то среднее, между классическим альпиизмом и горным бегом. Для альпинизма целью является вершина, для бега в горах – оказаться быстрее других.

О себе.

Примерно в 30 лет я обнаружил, что мое тело способно хорошо акклиматизироваться, в условиях недостатка кислорода, на значительных высотах я могу сохранять высокую работоспособность. Почему это так ? Медицина ответа не знает.

Смысл.

Да много людей, которые вообще этого не понимают. Вопрос смысла всегда очень сложный. Я могу ответить встречным вопросом, а какой вообще смысл в вашей жизни ?

Отношение альпинистов.

У меня немного друзей в традиционных альпинистских кругах. Они не принимают этого. Я хорошо понимаю почему. Просто я разрушаю мифы – как на Эвересте в прошлом год. Но я так понимаю, что должен быть процесс развития…. Скайраннинг – это возможность дальнейшего развития для горного спорта..

Экология.

От базового лагеря до вершины и обратно я всегда иду абсолютно без всякой поддержки. …Всё что мне нужно, я несу в своем теле…

Одежда.

Я например срезал толстую профилированную подошву для Эвереста. Зачем она, если я всё время шел в кошках.

Тренировка.

Я ориентируюсь прежде всего на беговые лыжи и велосипед… Я проезжал 3000 км, по 150 км ежедневно, пульс при этом не более 130 ударов… Я пытаюсь тренироваться при постоянном пульсе. Например выход на 20 часов при пульсе 164 удара….

Главный секрет.

Я раскрою вам один секрет. Я разговариваю сам с собой на русском языке.

??????

О русском языке или главный секрет

Я нахожу этот язык чрезвычайно энергетически богатым. Таким образом, я использую известные в спортивной психологии методы самовнушения…. Вы видели фильм «Красный Октябрь» с Шоном Коннери ? Там, в начале, Коннери на русской подводной лодки пытается уйти от погони. И он говорит какие-то слова на русском – собственно оттуда и произошла моя формула самовнушения. Когда я иду по снегу, и чувствую, что становится тяжелее, я представляю себя капитаном русского атомного ледокола, который с чудовищной энергией идет вперед, так что льдины разлетаются в стороны… я стою на палубе, совершенно спокойный, в то время как моё тело прорывается через снежные массы. Каждый спортсмен должен находить для себе подобную картинку, это добавляет сил.

Публикация: «О забеге на Карстенз»

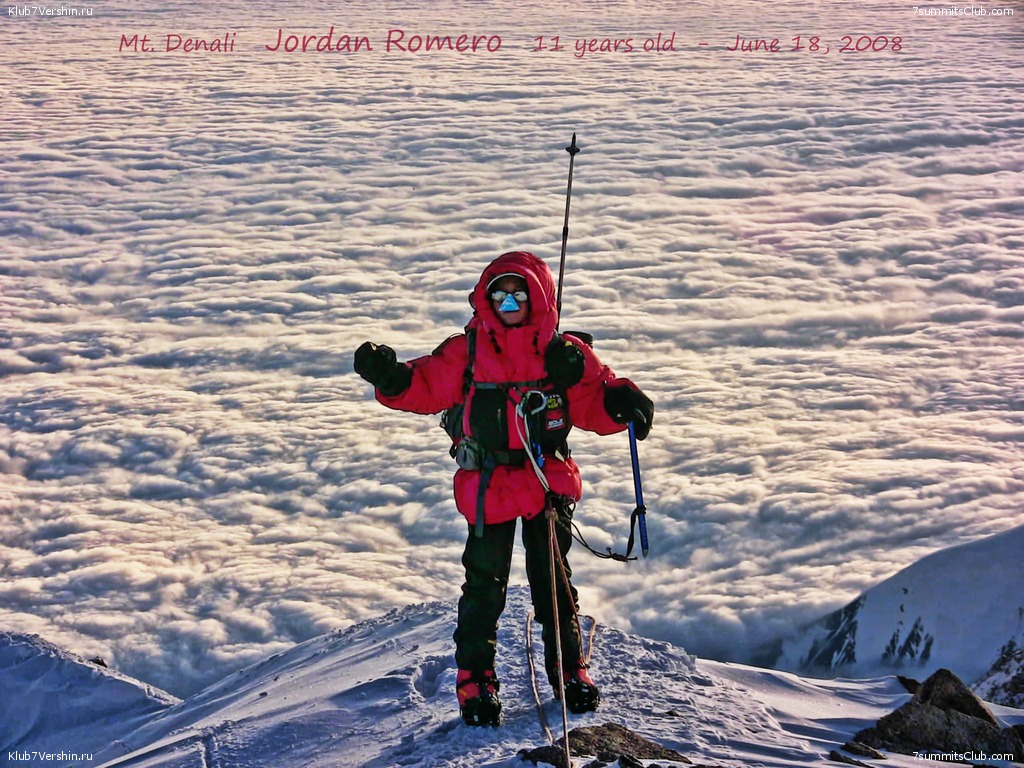

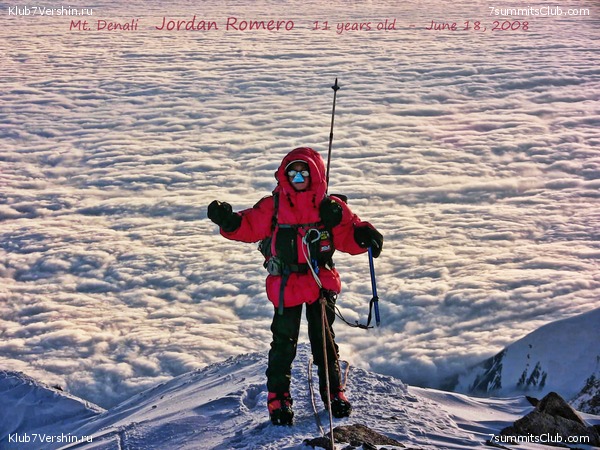

13-летний мальчик Джордан Ромеро пойдет на Эверест с Северной стороны без гида

Эверест.

Джордан очень серьезно готовится к этой попытке, готовится вместе со своей семьей, отцом Полом Ромеро и приемной матерью Карин Лунгрен. Восхождение должно производиться по тому же маршруту, что и у нашей экспедиции Клуба Семь вершин. Так ...

Джордан очень серьезно готовится к этой попытке, готовится вместе со своей семьей, отцом Полом Ромеро и приемной матерью Карин Лунгрен. Восхождение должно производиться по тому же маршруту, что и у нашей экспедиции Клуба Семь вершин. Так что мы будем ждать их в нашей гостеприимной палатке-клубе. Интересно, что взойти на вершину американцы намерены всей семьей и без помощи гидов. На восхождении их будут сопровождать только трое шерпов. Начало экспедиции - 5 апреля.

Джордан с папой отправляется на Карстенз

По словам Ромеро-старшего это будет сделано из соображений экономии, минимальные деньги на экспедицию были собраны с трудом (большая часть из 130 тысяч - личные сбережения и страховка). Но с другой стороны никто из ведущих гидов Эвереста и не жаждал видеть мальчика в числе своих клиентов. Рассел Брайс, например, сказал, что постарается сделать так, чтобы в день восхождения Джордана никто из его клиентов к вершине не выходил. По его мнению, вероятность нештатной ситуации слишком велика. Всем памятны случаи с 15-летними предшественниками американца. Шерпский мальчик Таши был спущен вниз и лишился нескольких пальцев из-за обморожений. Его сверстник, австралиец Крис Харрис, восходивший в рамках нашей экспедиции 2006 года, был сражен горной болезнью. К счастью, это произошло на относительно небольшой высоте. Как говорят эксперты, мозг 13-летнего человека по объему на четверть меньше мозга взрослого человека. Он растет и этот процесс пока изучен очень слабо. Что ожидать от него на высоте Эвереста, предсказать невозможно. Также как и поведение ребенка в экстремальных условиях.

В 11 лет на Мак-Кинли

«Если Джордан скажет, что это ему больше не интересно, то мы тут же прекратим это делать» - так утверждает его отец. По его словам, мальчик сам загорелся идеей сходить «Семь вершин» еще в 9-летнем возрасте. Само собой, что главным стимулом для него был образ жизни его семьи. Пол и Карен – активные мультиспортсмены фанатики, их жизнь состоит из тренировок и соревнований. Причем на самом серьезном международном уровне. И они начали ходить в горы вместе с Джорданом. Сейчас в их активе 5 из семи высших вершин континентов. Кроме Эвереста еще «не сделан» Винсон, где также есть официальные ограничения по возрасту. Компания ALE определила минимальный возраст в 15 лет. Так что и там придется договариваться персонально, как это было уже на Мак-Кинли и Аконкагуа.

Для того чтобы подготовиться к Эвересту Джордан перешел на домашнюю схему обучения в школе. Ежедневные тренировки на выносливость, восхождения, походы чередовались с поездками с деловыми целями. Спонсоров собирали по крохам, и всем нужно было показаться. Плюс еще выступать перед общественностью. Так что школа жизни получается неплохой. Заметим также, что кроме «Семи вершин» Джордан Ромеро уже активно собирает коллекцию высших вершин всех пятидесяти штатов своей страны.

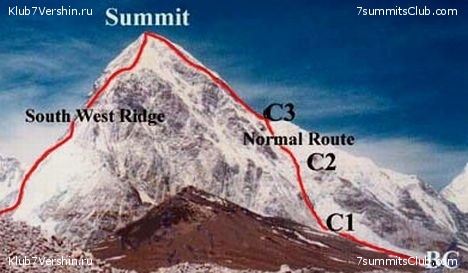

Сразу несколько "вызовов" будет на Макалу в наступающем сезоне

Макалу.

Пока главное внимание в Гималаях приковано к Аннапурне, где женщины спорят за право быть первой "восходительницей на 14 восьмитысячников". Между тем по количеству так называемых "вызовов" на первом месте стоит другой восьмитысячник - ...

Пока главное внимание в Гималаях приковано к Аннапурне, где женщины спорят за право быть первой "восходительницей на 14 восьмитысячников". Между тем по количеству так называемых "вызовов" на первом месте стоит другой восьмитысячник - Макалу. Две команды планируют пройти новые маршруты, а немец Луис Штицингер намеревается совершить первый в истории спуск с вершины на лыжах. Также значительным вызовом будет попытка взойти на гору американского альпиниста живущего с диабетом 1-го типа Уилла Кросса. Это часть его проекта "шесть высших вершин". Из них он был пока лишь на Эвересте, где альпинизм имеет свою специфику.

41-летний Штитцингер - сын знаменитого гида "Бурши", в последние годы вошел во вкус установления выдающихся рекордов. На его счету спуски уже с трех восьмитысячников, скоростной рекорд на польском маршруте на Аконкагуа и др... Его партнером будет подруга жизни Alix von Melle, также гид, также экстремальный лыжник. Правда, на Макалу Луис на лыжах будет один. Уж слишком серьезным представляется возможный спуск.

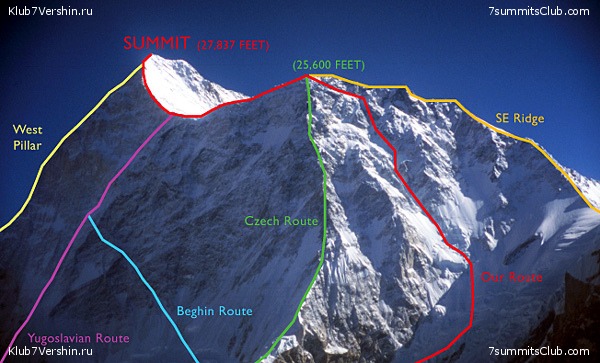

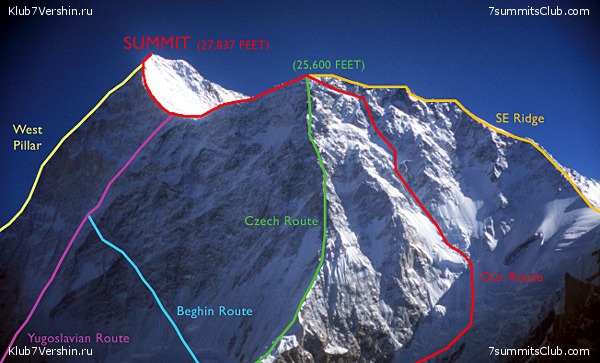

Планирующийся спуск, он же подъем

Американские альпинисты Крис Уорнер и Марти Шмидт (сейчас живет в Новой Зеландии) будут пытаться в альпийском стиле пройти новый маршрут по Восточному склону, между японским и чехословацким маршрутами. Крис – один из самых опытных гималайцев, на его счету 13 экспедиций, гид. Марти также опытнейший, имеющий в активе 25 Денали, 14 Маунт Кук и т.д. , восходитель на Эверест, Чо-Ойю и Канченджангу.

Красная линия - планируемый маршрут Уорнер - Шмидт

-----------------------------------------------------------------------

27 марта, из аэропорта «Борисполь» (Киев), стартовала Украинская национальная экспедиция «Украина-Макалу-2010». В состав экспедиции входят 10 восходителей, 2 тренера, врач. Руководитель экспедиции - Валентин Симоненко. Целью экспедиции является восхождение на Макалу (8463 м), пятую вершину мира, по новому маршруту по юго-западной стене. Эта экспедиция посвящена памяти выдающего украинского альпиниста Владислава Терзыула, который совершил восхождения на все восьмитысячники. Он погиб на спуске именно с Макалу, последней из его списка 14 вершин.

Планируемая линия подъема украинской экспедиции

В команду входят спортсмены из разных районов страны:

1. Юрий Круглов – капитан команды

2. Сергей Пугачев (Горловка)

3. Сергей Бублик (Сумы)

4. Максим Перевалов (Одесса)

5. Владимир Клебанский (Одесса)

6. Андрей Кийко (Харьков)

7. Александр Заколодный (Харьков)

8. Павел Киричек (Киев)

9. Дмитрий Венславовский (Винница)

10. Игорь Стороженко (Донецк)

Главный тренер сборной - Мстислав Горбенко, второй тренер - Михаил Загирняк, организатор и руководитель экспедиции Валентин Симоненко.

Тренировка на Эльбрусе

Экспедиция продлится 2 месяца. По приезду в Непал спортсмены решат организационные вопросы, потом 8 дней пешком будут добираться до базового лагеря. На само восхождение выделяется месяц. 27 мая спортсмены планируют вернуться в Украину.

За ходом экспедиции можно следить на блоговом сайте лидера и капитана команды Юрия Круглова: kruglov.biz

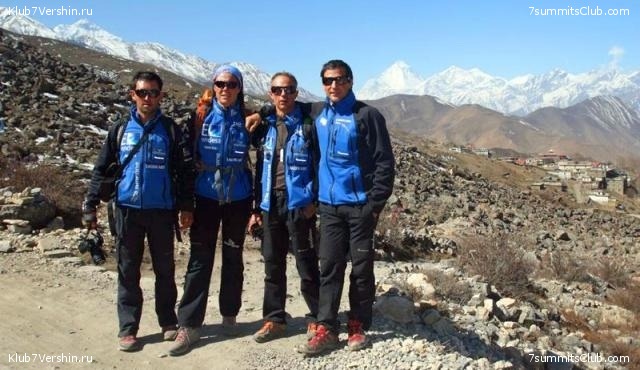

В Катманду Загирняк, Круглов и Горбенко

Александр Абрамов вылетел в Непал. Экспедиция на Эверест начинается

Эверест.

28 марта руководитель Международной экспедиции на Эверест Клуба Семь Вершин Александр Абрамов вылетел в Непал. Гиды и участники восхождения прибудут в первых числах апреля, а пока Президент нашего Клуба проведет необходимые организационные ...

28 марта руководитель Международной экспедиции на Эверест Клуба Семь Вершин

Александр Абрамов вылетел в Непал. Гиды и участники восхождения прибудут в первых числах апреля, а пока Президент нашего Клуба проведет необходимые организационные и протокольные мероприятия, предваряющие экспедицию. В этом году мы возвращаемся в Тибет, что создает обычные для этого направления проблемы. А именно, получение разрешений, обеспечение транспортировки грузов и т.д.. Сегодня Александр Абрамов прибыл в Дели, это временная остановка, так как аэропорт Катманду был закрыт из-за непогоды.

Международная экспедиция на Эверест Клуба Семь Вершин. 2010 год

После двухгодичного перерыва, вызванного политическими причинами, наш Клуб возвращается на любимую северную (тибетскую) сторону Эвереста. Хотя и южная за год успела стать также любимой. Тем не менее, именно на тибетской стороне Эвереста произошло взросление и становление нашей компании, Клуба 7 Вершин. Здесь мы набирались опыта, набивали шишки, учились и разрабатывали собственные стандарты обслуживания. Этот опыт мы считает бесценным для обеспечения безопасного и максимально надежного восхождения на высшую вершину планеты. Нам есть чем гордиться. За последние годы практически все участники наших команд поднимаются на вершину, наши лагеря (базовый и промежуточные) являются лучшими на склонах Эвереста, наши палатки обогреваются, что значительно снижает риск заболевания, с нами работает постоянная группа шерпов, которые являются нашими близкими друзьями и полностью понимают все наши требования и правила. В этом году в нашей группе работают два врача, обеспечивающих доступность медицинской помощи на разных участках маршрута.

Руководитель экспедиции, президент Клуба 7 Вершин Александр Абрамов в 10 раз отправляется на Эверест, в его активе три успешных восхождения, это будет его седьмое руководство экспедицией на высшую вершину планеты. Заместитель руководителя – Николай Дмитриевич Черный свою первую попытку восхождения на Эверест совершил еще в 1982 году. На вершине он был два раза. В последние годы Николай Дмитриевич постоянно исполняет обязанности старшего тренера национальных российских экспедиций в высочайшие горы планеты: Лхоцзе Средняя, Эверест Северная стена, К2 Западная стена.

Списочный состав

Даниэль Мизера, Daniel MIZERA, Польша (1986 г.р.)

Кшиштоф Гинальски, Krzysztof Flawiusz GINALSLI, Польша (1971)

Малгожата Пеж-Пенкала, Malgorzata Bozena PIERZ-PEKALA, Польша (1957)

Джеймс Уайлде, James de Witt WILDE (1970)

Здравко Деянович, Zdravko DEJANOVIKJ, Македония (1965)

Елена Горелик, Россия (1960)

Михаил Карисалов, Россия, (1973)

Вадим Надводнюк, Россия (1970)

Михаил Туровский, Россияl (1961)

Андрей Фильков, Россия (1961)

Стивен Берри, BERRY Steven, Великобритания (1955)

Гиды

Александр Абрамов, Россия (1965) - руководитель экспедиции

Николай Черный (1938) - заместитель руководителя экспедиции

Ноэль Ханна, Ирландия (1964) гид

Максим Богатырев, Россия (1975) гид

Сергей Ларин, Россия (1959) гид-врач

Игорь Похвалин, Украина (1957) гид-врач

Группа, с пермитом (официальным разрешением) до Северного седла (7000 метров) в рамках программы подготовки к восхождению на вершину в 2011 году

Андрей Лусс, Россия (1960)

Александр Перепелкин, Россия (1965)

Светлана Славная, Россия (1971)

Сергей Дудко, Россия (1964)

Дмитрий Краснов, Россия (1967)

Хай-тек палатки для Эвереста и для седловины Эльбруса

Эверест.

Путешествуя по Азии, ночуя в чужих домах.... В 2003 году Александр Абрамов провел свою первую коммерческую экспедицию на Эверест. Постоянно, в течение двух месяцев находиться на высотах свыше 5000 метров - нелегкое испытание для головного ...

Путешествуя по Азии, ночуя в чужих домах....

В 2003 году Александр Абрамов провел свою первую коммерческую экспедицию на Эверест. Постоянно, в течение двух месяцев находиться на высотах свыше 5000 метров - нелегкое испытание для головного мозга. Торможение находит свое выражение в ограниченности тем, о которых человек в состоянии думать. Одна из главных тем - как благоустроить быт экспедиции на следующий год. Новые идеи и мысли, сменяя друг друга, так и лезут в голову. Остается только не забыть их потом, внизу, в суете городской жизни. У Александра Абрамова это получается.

В результате, уже на следующий год российская экспедиция имела один из самых благоустроенных и красивых базовых лагерей под Эверестом. Появился и собственный стиль, нашедший своё визуальное выражение в длинной палатке, которую изготовил по заказу Абрамова Мегатест. Всем известно, что это место, где всегда рады гостям, где собираются альпинисты разных стран, чтобы просто посидеть в дружеской обстановке или же решить серьезные проблемы.

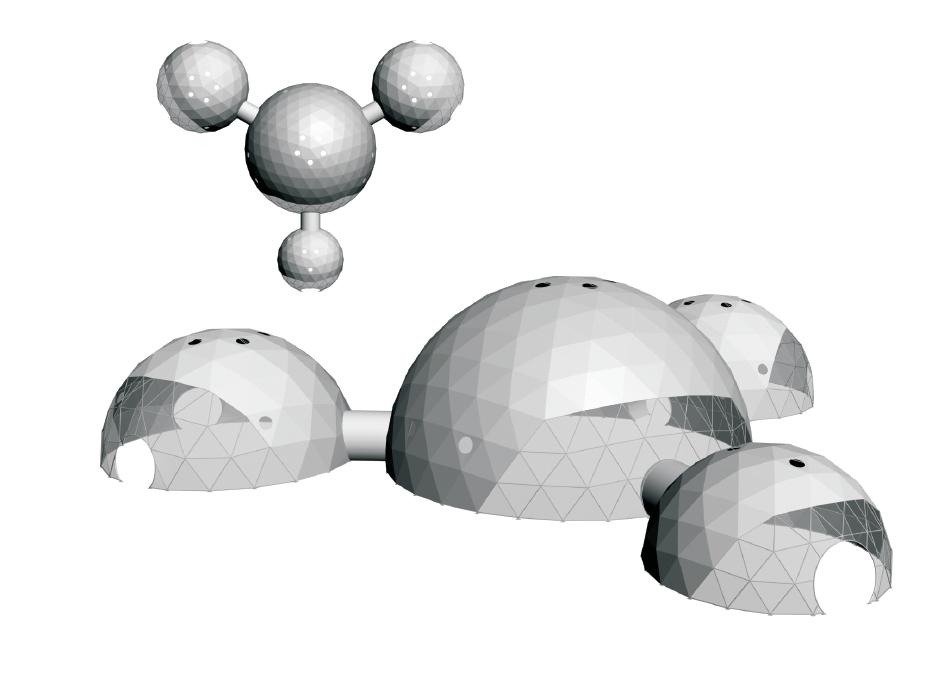

И вот новый шаг. В этом году будет сказано новое слово в архитектуре базовых лагерей. Аэрокосмическое предприятие КНР по новейшей технологии изготовила палатки нового класса. Усиленный стальной каркас позволяет конструкции выдерживать сильные ветра, характерные для высокогорья. А также выдерживать слой снега до 3 метров толщиной. Нет сомнения, что наша клубная палатка станет главным объектом базового лагеря Северного маршрута на Эверест. И здесь мы увидим старых знакомых и близких коллег, что здесь будет кипеть дружба народов.

Мы испытаем на практике новые палатки, в том числе имея в виду их применение у нас в стране. Вполне возможно, что именно такую палатку можно установить как Приют на седловине Эльбруса. Если что не срастется с действующим проектом. Причем это может быть сезонный приют, например, только на майские праздники.

У вас есть возможность поучаствовать в проводах экспециии Клуба 7 Вершин на Эверест. Приглашаем 25 марта, в четверг, в магазин Активный отдых. Адрес: ул. Большая Переясловская д.7. Начало с 20 часов.

На данный момент в состав экспедиции входят 16 участников и 5 гидов - Александр Абрамов (руководитель), Николай Черный, Максим Богатырев, Сергей Ларин и Игорь Похвалин.

Сборная команда начала восхождение на Пумори

Сборная команда альпинистов, которых называют "сезонными гималайцами", за то, что они возвращаются в эти места каждый год, 22 марта пришла в базовый под Пумори. Погода стоит на удивление хорошая и прогноз на ближайшие дни также ...

Сборная команда альпинистов, которых называют "сезонными гималайцами", за то, что они возвращаются в эти места каждый год, 22 марта пришла в базовый под Пумори. Погода стоит на удивление хорошая и прогноз на ближайшие дни также благоприятный. Так что без раскачки альпинисты начали подготовку к восхождению, совершив 23 марта выход на высоту 5800 метров. В команде вместе с нашими друзьями Сергеем Богомоловым и Евгением Виноградским работают поляки Петр Пустельник и Кинга Барановская, словак Петер Хамор, румын Хория Калибэшану и португалец Жоао Гарсия. Для всех для них жизненно важной целью является Аннапурна, на которую они планируют перебраться после Пумори. На этом одном из самых труднодоступных восьмитысячников, полным ходом работает экспедиция из Испании. Эдурне Пасабан и ее друзья уже повесили полкилометра веревки и подошли к основным по сложности участкам.

Синергия на Аннапурне, члены экспедиции встретились в Катманду

Сергей Богомолов и Евгений Виноградский в Катманду влились в состав международной экспедиции, ставящей своей целью восхождение на Аннапурну. Формальным руководителем ее является поляк Петр Пустельник, который и занят получением пермита и ...

Сергей Богомолов и Евгений Виноградский в Катманду влились в состав международной экспедиции, ставящей своей целью восхождение на Аннапурну. Формальным руководителем ее является поляк Петр Пустельник, который и занят получением пермита и решением других формальностей. В действительности, эта экспедиция состоит из множества маленьких экспедиций. Поэтому распределение функций в ней, задача непростая. Но люди опытные все, справятся. Несмотря на очевидные языковые проблемы. Хорошо, что западнославянская часть может изъясняться по-русски.

Самая большая составляющая, это польско-словацкая команда "Синергия поколений" (на фото), где старшее представляют Пустельник и Петер Хамор, а младшее - Кинга Барановская. Близко к ним - румын Хория Колибэшану. Отдельные самостоятельные проекты представляют Жоао Гарсия (Португалия), Абеде Блан (Италия), Хорхе Эгочеага (Испания). Фамилии еще двух участников Сергей Георгиевич не называет, ясно только, что один из Испании, другой из США. И что всего их 11. По предварительному плану акклиматизироваться собираются на Пумори. На 16-е марта куплены билеты в Луклу. Восхождение на саму Аннапурну начнется примерно с 7-8 апреля. К тому времени там может уже многое произойти и решиться. Соперницы Эдурне Пасабан и кореянка О уже на пути к базовому лагерю. 15-го по плану испанцы должны прийти в базовый лагерь.

Завтраки с видами на Дхаулагири

Наши уважаемые друзья Сергей Георгиевич и Евгений Михайлович преодолели московский этап их экспедиции на Аннапурну без задержек, по схеме «сразу в аэропорт». Поэтому я не успел задать вопрос о показавшейся странной фотографии, которая приложена к пресс-релизу. Авторство фотографии приписано Латторе, члену команды Эдурне Пасабан. Значит ли это, что испанцы собрались идти новым маршрутом ? Или так уже кто ходил? Поляки называют это немецким маршрутом. Но до вершины им никто еще не поднимался. Да и вообще там ли он, где нарисован. В моем представлении немецкая команда под руководством Хаузера в далеком 1966 году прошла нижнюю часть и поднялась на Тент пик другим путем. До вершины Аннапурны их маршрутом прошла испанская команда в 1974 году.

Китайские власти тем временем взялись помогать корейской альпинистке. Эдурне Пасабан не разрешили проведение экспедиции на Шиша-Пангму в марте. Планы были срочно переделаны. Теперь баски начинают с Аннапурны. Соответственно расклад коренным образом изменился. Испанская команда надеялась приехать под Аннапурну, когда корейцы и другие альпинисты выполнят определенный объём работ по поиску оптимального пути и обработке маршрута. Планировалось воспользоваться плодами этой работы. Теперь испанская команда будет вынуждена идти в авангарде, что на Аннапурне очень нелегко. Правда, первые их сообщения полны энтузиазма. Дело в том, что зима в Непале была рекордно сухой, дождей практически не было. Так что лавины могут не стать главным определяющим фактором выбора пути.

Готов допустить, что окончательный выбор маршрута будет сделан на месте. И всё же, пока появление этого фото для меня некоторая загадка.

Пресс-релиз о восхождении на Аннапурну (8091м, Гималаи, Непал)

Продолжается осуществление программы покорения высочайших вершин мира. Российские альпинисты Богомолов Сергей Георгиевич (Саратов) и Виноградский Евгений Михайлович ...

Продолжается осуществление программы покорения высочайших вершин мира. Российские альпинисты Богомолов Сергей Георгиевич (Саратов) и Виноградский Евгений Михайлович (Екатеринбург) с 12 марта 2010 года примут участие Международной Гималайской экспедиции на вершину Аннапурна (8091м, Гималаи, Непал). В экспедиции соберутся участники из Польши, Румынии, Словакии, Италии, Испании, Португалии, США. По плану экспедиция разбита на два этапа. Сначала акклиматизация в течение месяца на семитысячнике Пумори около Эвереста. Затем переезд и восхождение на Аннапурну с севера.

Богомолов С.Г. и Виноградский Е.М. вместе отбирались и участвовали во второй Советской Гималайской экспедиции на вершину Канченджангу (8586м) в 1989 году. Затем отбор и участие в первой Российской Гималайской экспедиции на вершину Чо-ойю (8201м) в 1991 году. Вместе стояли 13 мая 1995 года на вершине Эвереста (8848м)

Сергей Георгиевич побывал на всех четырнадцати восьмитысячных массивах мира, но на Аннапурне гора не позволила дойти до вершины 300 метров. Поэтому, как он сам говорит, дело чести решить эту задачу.

За свои пять восхождений на Эверест Евгений Михайлович побывал на семи его вершинах. Но, по его словам, он от этого легче не становится.

Маршрут предполагаемого восхождения

Спонсоры:

- ГК Газовик (весь ассортимент газооборудования)

- Belle (лучшие эксклюзивные аква-проекты России)

- Друзья

Спонсор по снаряжению:

- RedFox (Отличное российское снаряжение AUTDOOR)

Спонсор по питанию:

- Галактика Инк (сублимированное питание «Гала-Гала»)

При поддержке:

- ERGO Русь

Информационная поддержка:

журнал ЭКС

www. Russianclimb.com

www.7vershin.ru

www. ex-magazine.ru

www. community.livejournal.com/alpinism_ru/

www. sarmount.narod.ru

р/с Маяк

р/с Эхо Москвы

р/с Rambler

р/с ГТРК «Саратов»

TV Спорт

TV Телеком

TV ГТРК «Саратов»

TV «Волжская волна»

Спорт – экспресс

Спортивный Саратов

Время

Новые времена

Комсомольская правда

Телеграф

Московский комсомолец

Саратов СП

Саратовский Арбат

Репортёр

Саратовская панорама

Контакты:

т/ф +7-8452-432565

моб.т. +7-927-142 78 05 (по России)

спутн.т. +88216-213 60 789 (бесплатное SMS: www.sms.thuraya.com)

e-mail: 8000plus@mail.ru

Пресс – служба федерации альпинизма

Саратовской области

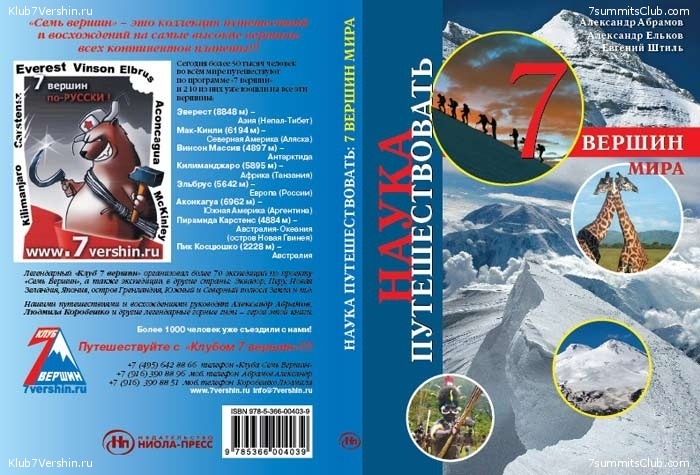

Предисловие к книге "Семь вершин мира"

Эльбрус.

Предисловие. «Семь – восемь…» Семь цветов радуги, семь нот, семь дней творения и семь дней недели, седьмое небо, семь чудес света, ну и, наконец, семь холмов Москвы. Если вы ещё думаете, что ...

Предисловие.

«Семь – восемь…»

Семь цветов радуги, семь нот, семь дней творения и семь дней недели, седьмое небо, семь чудес света, ну и, наконец, семь холмов Москвы. Если вы ещё думаете, что «Семь вершин» – это чья-то блажь, то мы должны обратить ваше внимание на эти сочетания слов и цифр. Это не простое совпадение, семь – это значимое число, даже магическое, как знак свыше. Ну, если не свыше, то некая логика просматривается явно. Вот наши отечественные учёные-географы подвели: не могли насчитать семь материков или хотя бы семь частей света – всё у них по шесть. Есть, правда, мнение некоторых учёных на Западе, что материков и частей света всё же семь, вот придётся под их счёт и подлаживаться, ещё одна «семёрка!». Хотя и тут не всё в порядке: на этих семи частях света мы насчитаем потом восемь главных вершин! Началось!

Лучше сказать так: «Семь вершин» – это коллекция восхождений на самые высокие вершины всех континентов. Окинуть взглядом всю Землю с лучших наблюдательных пунктов – чем не достойная цель для жителя нашей замечательной планеты. Каждое из путешествий позволяет прикоснуться к новой части света, открыть для себя новую страницу в познании мира.

Программа покорения «Семи вершин» появилась совсем недавно. Впрочем, и сама идея альпинизма – восхождений на горные вершины, возникла всего-то двести, с небольшим, лет назад. В середине XIX века появились первые «коллекционеры» пройденных гор. Хотя вначале эти смельчаки главным образом состязались в поиске новых вершин и новых путей на них. Первой широко известной горной коллекцией стали «Все четырёхтысячники Альп» австрийца Карла Блодига, завершённые им в начале XX века.

Позже журналисты, писавшие о «Семи вершинах», нашли, что первым, кто публично объявил о своём «коллекционировании» высших точек континентов, был американский врач Билл Хаккетт. За период с 1947 по 1956 год он побывал на Мак-Кинли, Килиманджаро, Аконкагуа, Косцюшко и на Монблане.

Ещё позже швейцарец, покоритель Эвереста в 1956 году, Адольф Райст гордился тем, что побывал к 1971 году на главных вершинах пяти континентов. Правда, в отличие от нынешнего списка, в Европе в него был включён Монблан, а Косцюшко он просто игнорировал.

В это же время целенаправленно на высшие вершины материков начал ходить знаменитый японский путешественник Наоми Уэмура. Успешное восхождение на Эверест (первое для японцев) в 1970 году принесло ему также пятую главную точку континентов. Уэмура – первый, кто посчитал необходимым включить в свою «коллекцию» высшую вершину Антарктиды. И даже организовал в 1981 году экспедицию в район Массива Винсона. Однако скромными средствами, которыми обладал путешественник, в автономном режиме полярного похода, решить эту задачу не удалось. А зимой 1984 года Уэмура погиб в районе вершины Мак-Кинли во время первого зимнего одиночного восхождения.

Первым человеком, поднявшимся на шесть из семи вершин, был знаменитый южнотиролец Райнхольд Месснер, который открыл этот список в 1971 году восхождением на Пирамиду Карстенс. Причём, на пять вершин (кроме Эльбруса) он поднялся по новым, сложным и рискованным маршрутам: на Эверест первым без кислорода, первым соло, без поддержки и в муссонный период!!!

Так что всё начиналось вовсе не на пустом месте, но тем не менее широкую огласку идея «Семи вершин» получила лишь начиная с 1982 года. Тогда мировые информагентства распространили информацию о том, что 53-летний американец Дик Басс, не являвшийся, кстати, квалифицированным альпинистом, но будучи достаточно богатым человеком, объявил о своём желании подняться на Эверест. Именно дерзость мультимиллионера по отношению к высочайшей вершине мира, считавшейся доступной только для элитных восходителей, стала главным информационным поводом. А заодно здорово прорекламировалась и получила путёвку в жизнь сама идея «Семи вершин».

Успешно завершить эпопею восхождений на все главные вершины всех континентов Дику Бассу удалось в 1985 году, он подкрепил эту победу убедительной и толстой книгой, написанной Риком Риджуэем и вышедшей через год. С тех пор популярность программы растёт из года в год. Стало модно быть первым в своей стране поднявшимся на эти вершины, идёт соревнование – кто сделает это быстрее, кто будет моложе, кто старше на «Семи вершинах». Можно соревноваться и между странами (как эстонцы с финнами), и внутри полов (самая молодая женщина и т. д.). Можно подниматься на все вершины на лыжах, можно спускаться с них на санках. Можно слетать с них с парапланом. В чести быть первым покорителем «Семи вершин» в своих социальных группах, например, среди пожарников или парикмахеров – вариантов может быть невероятное количество! В любом случае, шутки остаются в стороне, когда человек выходит на маршрут: «Семь вершин» – это персональное испытание для каждого. Испытание, которое, с одной стороны, обязательно будет интересным, серьёзным, опасным, тяжёлым, а с другой – обойдётся в «круглую сумму». Но такие вещи не измеряются деньгами.

Сегодня более 40 тысяч человек в мире в той или иной мере участвуют в реализации этой программы, и почти 200 восходителей (в два раза меньше, чем космонавтов побывало в космосе!!!) уже покорили все семь вершин, по одной или сразу по двум версиям. Из них несколько наших товарищей, путешествовавших по программам «Команды Приключений» и российского «Клуба Семь вершин».

«Пятикратный» ЭВЕРЕСТ

Эверест.

Александр Абрамов рассказывает: В 1997 году я напросился в экспедицию на Лхоцзе, которую делал Владимир Башкиров, – родилась тогда у него идея достичь Средней Лхоцзе, недоступной для тех времён вершины. Меня взяли туда ...

Александр Абрамов рассказывает:

В 1997 году я напросился в экспедицию на Лхоцзе, которую делал Владимир Башкиров, – родилась тогда у него идея достичь Средней Лхоцзе, недоступной для тех времён вершины. Меня взяли туда видеооператором, за зарплату в 500 долларов – это всё равно что вовсе без зарплаты! Но зато я снова попал к своему заветному Эвересту, теперь он стал моей главной целью. Тогда пришло решение – если не удалось сделать «Семь вершин» командой, то буду делать их лично. Практически это означало, что я начал заочную гонку с Конюховым.

Так как маршруты на Лхоцзе и на Эверест с юга на 2/3 совпадают, то у меня появилась шальная мысль втихаря сходить на высшую точку Земли. Я взял пять баллонов кислорода, палатку и совершенно втайне от всех потихоньку затаскивал всё это хозяйство в верхние лагеря снимая в это время фильм Виктора Козлова о Лхоцзе 1997 года. Этот фильм, кстати, существует. Так всё, что мне было необходимо, я занёс на 7300.

Потом стал прикидывать – как бы мне пристроиться в хвост какой-нибудь команде, чтобы без пермита, а он тогда уже стоил 10 тысяч, залезть на Эверест. Меня глодала моя мечта – закончить все семь вершин – и я готов был делать всё что угодно, чтобы обойти Фёдора Конюхова и стать первым в России. В это время Конюхов шёл на Южный полюс на лыжах, и я очень надеялся, что ему не хватит сил и денег после этого похода ещё подняться на Массив Винсона. Для меня же 30 тысяч долларов на Антарктиду были ключевым моментом «гонки».

Наверное, это Бог меня спас от моей авантюры втихаря взойти на Эверест, потому что когда я на 9 мая планировал прицепиться в хвост малайзийской экспедиции, то испортилась погода и с высоты 7300 я ушёл вниз. После этого 14 дней была непогода, и когда я затем поднялся снова в лагерь на 7300 метров, то не нашёл там ничего своего – ни палатки, ни кислорода, ни гортекса – ничего! И видеокамеры, кстати, которую тоже там оставил, не нашёл. Всё просто сдуло со склона. Потом ещё два раза я ходил на 7300 искать вещи, смотрел по трещинам – бесполезно! Виктор Козлов простил мне потерянную видеокамеру, хотя он запрещал всем оставлять камеры наверху, но так как я таскал ещё и кислород, то этим как-то объяснил, почему оставил камеру на 7300.

То был конец моей очередной попытки восхождения на Эверест. Первая, напомню, случилась в 1993-м, тогда я за недостатком опыта непродуманно отнёсся к процессу акклиматизации и просто заболел перед штурмовыми сроками. А по-настоящему «заболел» я мечтой о главной точке планеты в 1991 году. С той поры – сколько воды утекло! – два раза уже был на ней, но тянет, проклятая, как магнит снова и снова. Какой альпинист заречётся, что сходив однажды на Эверест, больше не будет туда стремиться!? Это как «Зов Севера», как вирус «Вечного Романтика», так и эти мёртвые 8848 метров заоблачной высоты.

Прошёл очередной сезон, 1997 год, мысли о проекте «Семь вершин» уже полностью овладели мной, но мне не удалось за год прибавить к своему личному списку ни одной горы. Тем более обидно, что именно в этом году гонка за звание «Первого русского на “Семи вершинах”» закончилась победой Фёдора Конюхова и мой график теперь мог развиваться уже спокойно. Тихо, неспеша, иду на второе место. Образовался у меня какой-то заметный перерыв, что даже ребята спрашивали: «А ты вообще-то будешь делать программу-то?» На что от моральной усталости мне оставалось лишь ответить: «А зачем? Федя-то уже сделал!» Но на самом деле, в душе, мечта жила и всё больше и больше хотелось скорее добиться своего.

А Фёдору повезло: в 1996-м, после Южного полюса, спонсоры подбрасывают ему денег и вместе с Владимиром Мусарским они перелетают из Пэтриот Хиллз к Массиву Винсона – погода стояла отличная! Затем выбираются в Южную Америку и делают Аконкагуа. Затем, в следующем году, Мак-Кинли, Косцюшко, Килиманджаро – всё поместилось в ХХ веке.

Перед финишем этой гонки Конюхов приезжает ко мне, и я ему всё рассказываю, как попасть на Килиманджаро, даю все адреса, телефоны, мы с ним отлично посидели. На прощание он говорит: «Я вижу, ты ¬– парень неплохой, давай вместе сделаем какой-нибудь проект!» Но что мне ответить: «Знаешь, Фёдя, я ещё не дорос до твоего уровня, не хочу быть в твоей тени, давай я ещё немного разовьюсь и потом что-нибудь сделаем совместно!»

Примерно в это же время мы с Костей Брусковым открыли небольшой офис и начали сумасшедший проект «Лендровер на Эльбурсе». Тогда мы часто вдвоём сидели и придумывали разные чумовые программы. Денег это напрямую не приносило, но было очень интересно. Тем более, что мы сидели в рекламном агентстве моего брата и подкидывали ему эти свои идеи, а они уже перебрасывали своим клиентам.

Так родились штук пятнадцать более или менее сносных проектов, но ни один из них всё никак не шёл, пока я не рассказал о них в Спортивной редакции ОРТ, которая и новости спорта на программу «Время» в те годы тоже делала. И тогда неожиданно пошёл самый безнадёжный проект, на который, если честно, и сам я ставку особенно не ставил, а именно – «Лендровер на Эльбрусе». Три альпиниста и автомобиль подымаются в связке на вершину главной горы Европы. Меня свели с генеральным директором фирмы «Автодом». Мы регулярно встречались, каждую среду подробно всё обсуждали и решили довести дело до победного конца. Интересно, что мы были уверены, что справимся за полгода, а проработали полтора. Я просчитал стоимость в 200 тысяч, но фирма «Автодом» думала уложиться в меньшие деньги и просто просила приносить счета на оплату. Так всех счетов вышло на 360 тысяч. Но когда я спросил генерального директора Андрея Борисовича Костина, причём это всё отснято, запротоколировано: «Тебе не жалко денег?», то он сказал:

- Мы настоящие мужики! Дело это для настоящих мужиков! Мы начали и должны довести его до конца. Наш автомобиль должен стоять на вершине Эльбруса!

Первый раз мы взялись за дело в ноябре 1996-го, машина застряла в снегах, вся переломалась. Мы учли свои недостатки и в 1997-м вернулись и за 43 дня поднялись до вершины. С 10 поломками, с двумя полётами в Москву за запчастями, но добились своего!

Об этом проекте многие услышали, узнали – и это хорошо! Сейчас наш мировой рекорд высоты уже побит: говорят, что «фольксваген» в горах Чили достиг высоты в 5800 метров. В Гималаях вообще есть перевалы на 5300 метров над уровнем моря, там просто ездят. Движение под условным названием «альпинистский автомобиль» в мире пошло, но главное другое: мы же заехали не просто абы куда, а на одну из «Семи вершин!» Вот что главное!

В 1999 году вместе с Федерацией альпинизма Москвы нам с Егором Тимме удалось достать государственных денег, и я возглавил экспедицию на Чо-Ойю, потому что пришло понимание, что без хорошей подготовки нельзя ходить на восьмитысячники, тем более, на Эверест, и надо бы начать с какой горы поменьше. Тогда в команде было семь человек, и шестеро взошли на Чо-Ойю. Удачно! У меня была полная уверенность, что уж теперь-то этим составом мы обязательно сделаем и Эверест в следующем году. Но...

В 2000 году снова за государственный счёт я берусь за главный пик Земли, веду экспедицию, а про Антарктиду уже и не думаю – далеко, дорого! (Вся наша поездка на Эверест стоила тогда 50 тысяч, а мне одному надо было «тридцать» на шестой континент – какое там!) И вот в 2000-м один лишь Витя Володин у нас в команде заходит на высшую точку Земли – всё равно победа! Откатились такие асы как Николай Чёрный и Василий Елагин, и для меня – неудача. Делали несколько попыток, попадали постоянно в непогоду, в конце концов, оставили верхние лагеря и ушли. Но тут появляется Витя: он проболел всё то время пока мы бились, погода подыграла всего на 12 часов, и ему в одиночку удалось проскочить на самый верх Эвереста. Едва он спустился, как задуло опять и теперь уже надолго – пришли муссоны.

В те годы стало ясно, что на спонсорские деньги всё труднее и труднее путешествовать. Единственный реальный спонсор – государство – тоже «отвалило» после 2000 года. И тут для меня как-то удачно совпало, что я познакомился в Приэльбрусье с Сергеем Семёновичем Зон-Замом, и он пригласил меня в «Альпиндустрию» возглавить туристическую фирму. И так как к тому моменту иссякли мои прежние каналы продолжения проекта, то я согласился.

Так под маркой «Альпухи» открылась новая страница моих «Семи вершин», мы начали на них коммерческие экспедиции, так как, естественно, их я знал больше всего и мог реально отвечать за людей на этих восхождениях. К слову сказать, самая первая в этой длинной истории экспедиций всё равно началась с Эльбруса, в 2003 году – как же русскому альпинисту без него? Тогда 20 человек моих друзей встретили Новый год над всей Европой.

Вторая коммерческая поездка новой «Команды Приключений Альпиндустрия» была на Килиманджаро. Но так как сам я там уже был, то гидом в экспедицию поехала моя жена Люда Коробешко. Всё равно лучше гида в мире не найти!

Годы летят стрелою, незаметно подобрался тот 2003-й, и теперь уже «забуксовавший» Эверест из «Семи вершин» потребовал главных усилий. Ну, думаю, уж теперь-то почти всё у меня есть – опыт, средства, жду погоды и вперёд. Так оно, в конце концов и вышло, но только оказалось, что точно такой же сценарий взялись исполнять и сотни других желающих взойти на высоту 8848. Окно в погоде подняло сразу всех соискателей славы и на тропе перед вершиной образовалась колоссальная «пробка»! Как в центре Москвы в час пик, только не из машин, а из людей. До чего жизнь дошла: даже на Эвересте пробки бывают. В итоге я остался снова без своей победы.

Попытка пятая... не последняя. 2004 год

Приятно, когда в каких-то важных событиях сходятся какие-то знаковые вещи, например «ровные» цифры. Так и получилось, что мой успех на Эвересте пришёл с пятой попытки – цифра «пять» – ещё со школы помнится! Теперь 24 мая 2004 года (тоже «ровные» цифры – «двойки» и «четвёрки»!) – это словно мой второй день рождения. Какими ещё словами можно описать те чувства, которые начинают заполнять тебя на заветной маковке планеты, потом полнятся, полнятся по уши и переливаются через край, после того как ты спустишься вниз с вершины, отдышишься и поймёшь, что «натворил»!

Первая мысль была, кстати, весьма оригинальной: пять попыток, пять экспедиций – это надо писать книгу «Мой Эверест», без преувеличения, сколько сделано, сколько перенесено, испытано только в борьбе за одну эту вершину. Многие иностранцы так и делают, и даже пишут «мой Эверест» после второй попытки – у них такие книги весьма выгодны.

Но вскоре, отдышавшись, я подумал: «Нет, наверное, людям будет не очень интересно читать о четырёх неудачных и пятой успешной попытках восхождений. Не буду писать».

Оглянувшись вокруг себя, там, в базовом лагере, обнаруживаю массу людей, которые «сделали» вершину с первой попытки и внешне не менее, чем я, счастливые собираются по домам. Но оказалось, что никакой зависти к их единовременному успеху у меня нет, а даже наоборот – мне стало всех их очень жаль. Во-первых, они в подавляющем большинстве своём начинают утверждать, что «это не такая уж и сложная гора, как рассказывали до...». Бедняги не получили информации, а вернее, глубоких душевных ощущений, понимания, что их успех является лотерейным билетом и им несказанно повезло. Весь невообразимый, бесконечный, на самом деле, спектр ощущений от упорной целенаправленной работы для достижения победы выразился у них лишь в том, что они накопили достаточную сумму денег – напряглись! – и потом немного потерпели во время восхождения, опираясь на здоровье, консультации гидов, помощь шерпов и баллоны с кислородом. Была мечта - и очень быстро кончилась! Мои же пять попыток составили капитальный жизненный и альпинистский «багаж», ожидание встречи с чудом Эвереста пять раз волновало меня, превращая обычного человека в какую-то новую романтическую сущность. Плюс ещё пять предыдущих гор из проекта «Семи вершин»! Так пришло успокоение: «Хорошо, что самая большая гора мира состоялась у меня не первой в этом списке. Я рос, я видел свой рост, чувствовал его, и было приятно вдвойне понимать, что ты не стоишь на месте». Вот такими открытиями было сдобрено моё самое высокое альпинистское счастье после первого успеха на Эвересте.

Затем мне удалось провести ещё три экспедиции на Крышу Мира, и невозможно сказать и представить себе – сколько ещё их удастся сделать, исполняя эту великую тягу Великого Магнита – самых высоких гор нашей планеты – побывать на них ещё и ещё раз!

2005-й год складывался вполне нормально, и кто бы мог подумать, что экспедиция будет сорвана не стихиями, не злой погодой, не трудностью горных склонов, а людской злобой. В тот год почему-то активизировались маоисты, и именно на нас они решили испытать действие самодельной бомбочки. Она разорвалась буквально в метре от меня и моего друга Сергея Каймачникова. Начинено это злодейство было сотнями гвоздей, они впились мне в ногу и сильно травмировали Серёгу, так что он сразу лёг в госпиталь в Катманду, а потом ещё долго мучился по больницам у себя дома, в России. Поняли ли маоисты, что напали на обычных альпинистов, а не на представителей непальских властей, от которых что-то могло зависеть в решении их бредовых претензий? Хорошо, что мы остались живы.

Год следующий стал годом жутких трагедий на Эвересте, когда наша команда потеряла двух парней – Игоря Плюшкина и Томаса Вебера, когда случилось чудо невероятного спасения Линкольна Холла после его полусуточного обморока на высоте 8300. Почему, зачем, как? Завертелись в голове вопросы. Ведь все же опытные люди, столько мастерства, столько снаряжения – почему тогда? Меня не устраивали ответы типа «горы всегда сильнее человека»! – я искал ответы сам, анализировал случившееся, искал промахи.

«Everest»

Так было в 2006 году на Эвересте с погибшим Игорем Плюшкиным. Гид нашей команды Сергей Кофанов, который сам работал там, наверху, рассказал: «Он был “снежным барсом” - альпинистом опытным и всё знал сам. Вот только наложились на восхождение проблемы финансовые, когда не хватило средств ещё на два баллона кислорода. Вот тут бы и особенно обеспокоиться возможной переоценкой своих сил, но для этого уже требуется мудрость, а слова-предупреждения твоего гида просто пролетают мимо.

Сначала Игорь сбивает свой ритм акклиматизации и вместо третьего выхода на 7100, отправляется на экскурсию в зелёную зону, за 500 км от Эвереста – в Лхасу. Потом спешно «взлетает» на 7100, когда на завтра уже назначен штурм остальной группы, которая прошла полную акклиматизацию. Так переоценка своих сил повела Игоря на штурм неготовым – и кто мог его отговорить тогда – взрослого человека, опытного путешественника? И гиды, и вся команда давали ему советы – что лучше сделать в его ситуации, но...

Его развернули вниз, когда уже все возможные и невозможные сроки штурма иссякли – уговаривал я его двадцать минут, не меньше, доказывая, что надо срочно бежать вниз, едва уговорил. Может быть, этих двадцати минут ему и не хватило... На спуске я и Игорь Свергун отдали ему свой кислород и этим поддержали на какой-то период, но на такой высоте, если начинается процесс отёка лёгких и мозга, то одним кислородом уже не обойдёшься. И вот ночёвку на 7700 метрах он выдержать не смог».

Конечно, когда гид отдаёт вам свой кислород на восьми километрах, то он серьёзно перегружает себя. Но у него хотя бы есть хорошая акклиматизация, ведь гиды бегают туда-сюда между высотными лагерями, а в том случае Сергей Кофанов до штурма много времени провёл в лагере 8300. Суеты там много, разносить вещи между палатками, еду, чай и в этой беготне – какой ещё кислород? – когда надо много разговаривать с людьми, а для этого кислородную маску приходится снимать с лица.

После первой – не закусывают...

Так уж случилось, что большинство моих экспедиций в горы – это моя работа. Я иду руководителем, главным гидом. И если уж всё в походе получается нормально, то руководитель просто обязан сам быть на вершине, подтвердить свой класс, поразмяться. Именно с этой уверенностью – «Я профессионал, и должен подтвердить свой уровень!» – в 2007 году мне посчастливилось второй раз вступить на этот пятачок Крыши Мира. Нам удалось выстроить всю экспедицию что называется «под успех», в итоге поднялись буквально все, кто и планировал, и главное, что свершилась мечта моей жены Людмилы Коробешко – она стала третьей россиянкой на Эвересте.

Прошлогодние трагедии вызвали во мне множество сомнений – а стоит ли вообще продолжать работы на Эвересте? Пришлось изрядно побороться с самим собой. Наверное, в этой бурной аналитической работе родились новые подходы к организации восхождения на Эверест, нашлись новые решения. Всё пришлось поменять, мы взяли курс на ужесточение дисциплины – именно её нарушение стало главной причиной трагедии 2006 года, –теперь это «тяжёлый» стиль экспедиции: много высотных носильщиков, много кислорода, ежедневный контроль за каждым участником команды, перестановки, бесконечное, постоянное руководство буквально всем – от питания до любых выходов наверх. Так можно объяснить стопроцентный успех 2007 года. Но это уже не прежний стиль, когда превалировала опора на спортсменов.

Реально экспедиция дорожает, это неизбежно, хотя вместе с тем есть у «Команды Приключений Альпиндустрии» предложения проводить и чисто спортивные восхождения, опытные мастера хотят идти без кислорода, без высотных носильщиков, в одиночку – это совсем отдельная работа. Пока, как организаторы, мы не выработали чёткого отношения к таким предложениям. Сейчас мне важно так проводить экспедицию, чтобы была стопроцентная безопасность вместе со стопроцентной гарантией успеха.

На этом фоне удивительные рассказы опытных альпинистов о происшествиях, о спасении своих товарищей на Эвересте выглядят уже как раритетные воспоминания прошлых веков. Чего стоит только «рукотворное» чудо спасения, которое было сотворено силами известного альпиниста, заслуженного мастера спорта Василия Елагина, когда он просто вызволил с того света Бидзину Гуджабидзе и Диму Линчевского!? Зато теперь он знает, но никому не скажет, что каждый из них хотел завещать перед смертью.

А спасательный подвиг Сергея Кофанова, когда он буквально вынес на руках из-под вершины умирающего итальянца? Для того встреча с Сергеем была жизненной лотереей – «выиграл миллион», другого такого случая не будет. А для Кофанова – это просто работа. Однако, кроме того итальянца, тогда же Сергей спас ещё и девушку-ирландку, ей стало плохо на 7100 метрах, и весь следующий день наш гид сопровождал её вплоть до Базового лагеря, нёс ей дополнительный баллон кислорода, следил за её состоянием. Сколько раз ещё наши альпинисты будут доказывать, кто не просто сильнейший на планете, но и остаётся человеком несмотря на отсутствие кислорода в мозгу на такой высоте?! И в связи с этим вот что ещё: за каждым случаем борьбы со смертельной высотой стоит множество фактов и какие из них станут достоянием прессы – это уже совершенно иная судьба, не зависящая полностью от воли, желания даже автора этого события. Самый яркий пример: уникальная спасательная операция 2006 года, когда с высоты выше 8500 метров вынесли австралийца Линкольна Холла. Такого не было в практике Эвереста до сих пор, и не дай Бог, чтобы ещё повторилось когда, но если уж говорить об этом, то никакой скромности не хватит, потому что выполнить подобное далеко и далеко не каждый сможет. Конечно же, сами работы на такой высоте выполняют в подавляющем большинстве только шерпы – люди, родившиеся здесь, но вспомните, они ткнулись в упавшего Холла и констатировали смерть, и уже оставили его там. Для такой редкостной спасательной операции нужно чёткое, строгое руководство, умение принимать решения несколько иного уровня, чем констатация факта. Случайная находка «тела» Линкольна Холла командой Дэна Мазура – случай, но не американец делал всё остальное дальше. О затратной финансовой составляющей той спасательной операции мы уж не говорим, но вспомним что было далее после гор – об этом на встречах с журналистами много раз настаивал первый азербайджанский покоритель программы “7 summits”, пятый номер альпинистов отечественной школы Исрафил Ашурлы: «Наша экспедиция спасла человека, а в результате Холл и Мазур ездили весь год по миру и везде рассказывали, как русские чуть не убили клиента, а американцы его спасли!» Как это называется?

А про подвиги Сергея Кофанова уж точно сам он никогда не расскажет, как и любой наш нормальный альпинист, сколько стоило его уговорить хоть что-то уточнить в тех событиях на Эвересте, и если бы не шум, поднятый иностранцами, то вообще бы никто ничего не знал, потому что сами «пострадавшие и спасённые» даже толком и не понимали, что с ними произошло и как им повезло, что им попался русский гид на тропе.

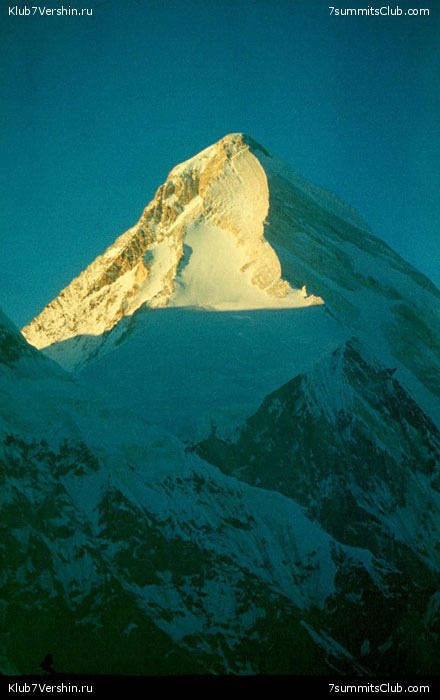

Леонид Дядюченко. Свидание с Хан-Тенгри

Сборник Ветер странствий №7. Всю ночь что-то вздыхает, трескается, словно хижина вот-вот перевернется вместе со всеми своими обитателями. Она и в самом деле слишком уж скособочилась на образовавшемся в ее тени ледовом бугре, и ...

Сборник Ветер странствий №7.

Всю ночь что-то вздыхает, трескается, словно хижина вот-вот перевернется вместе со всеми своими обитателями. Она и в самом деле слишком уж скособочилась на образовавшемся в ее тени ледовом бугре, и ребятам, пришедшим сюда на пару часов раньше нас, пришлось основательно повозиться, прежде чем удалось хоть немного выправить завалившийся угол. Каменные “грибы” на Иныльчеке не редкость; “избушка на ледовой ножке” не встречалась пока что даже в сказках.

В темноте, слишком поздно выйдя с базового лагеря на леднике Диком, мы чуть было не проскочили мимо — так неприметен среди моренных глыб этот кое-как сколоченный приют гляциологов и снегомерщиков на их многотрудном пути к верховьям второго по величине глетчера страны — пятидесятикилометрового Иныльчека. Сначала шли довольно уверенно, по следу, но повалил снег, враз потемнело, а тут, как это обычно бывает, что-то случилось с фонарем.

Не так уж уютно бродить в пургу по ночному Иныльчеку, тем более если бывать в этих местах еще ни разу не приходилось. Все ждали, что скоро блеснет огонек гостеприимной хижины, ее спасительное, ярко освещенное окно. Но впереди — ни зги, поскольку, как потом выяснилось, в хижине не было окон. Стали мерзнуть, вытащили пуховки, начали подумывать о палатке и тут, где-то совсем рядом, услышали спокойные, совсем по-домашнему звучащие голоса, чей-то смешок, легкое звяканье посуды. Вгляделись — а домик вот он, вот дверь, вот едва приметный султанчик быстро гаснущих искр над жестяной трубой. Приехали!

Какое блаженство прямо из снега, из мрака и холода шагнуть к раскалившейся печурке и, едва скинув рюкзак, получить из рук товарищей дымящуюся миску с каким-то варварским и невероятно аппетитным варевом! Казалось, разморит, уснем, не добравшись до спальных мешков: вряд ли есть лучшее снотворное, чем приправленная высотой лошадиная доза усталости, тепла и сытного ужина! А сон не идет. Домик стоит на высоте четыре тысячи триста. Еще два-три часа ходу — и откроется изрубленный трещинами ледник Семеновского, а над ним — знаменитое Мраморное ребро. Завтра увидим Хан-Тенгри. Вот отчего не спится, отчего ворочается на жестком полу хижины.

А вдруг не увидим? Что за погода за обтянутой драным рубероидом стеной! А если надолго закрутило, на неделю, а времени всего день? Так что же, быть у самого подножия Хан-Тенгри, а Хан-Тенгри не увидеть? Неужели так и будет?

Наверное, он все-таки существует, пресловутый закон фатального свинства, согласно которому бутерброд падает обязательно маслом вниз, а нужный вам автобус уходит из-под носа в самое последнее мгновение. В какой безукоризненный день выкатили мы неделю назад из Пржевальска, каким чистейшим, без единого облачка, был первый наш вечер в низовьях реки Иныльчек! Даже палатки ставить не хотелось. Зачем? Утром придет вертолет и перебросит нас в Чон-Таш, к языку ледника.

Утром встали — гор не видно, солнце едва угадывается, прошел день, другой, третий, а над долиной по-прежнему висела желтая пылевая мгла, принесенная ветрами центральноазиатских пустынь. Просеялся дождь, с палаток побежали невиданные прежде коричневые ручьи. Казалось, теперь-то уж разъяснится, сколько можно!

На четвертый день нам начал мерещиться звук вертолета. Бродим вокруг вытоптанной в траве взлетной площадки, уходим к реке, вновь и вновь изучаем невысокий безымянный обелиск, обнесенный простой железной оградой. Над обелиском — жестяная звезда. Вспоминаем, что в книге Евгения Абалакова “На высочайших вершинах Советского Союза” есть несколько строк о том, что где-то здесь, в 16—20 километрах от Сарыджаза, похоронен в 1936 году участник экспедиции москвичей на Хан-Тенгри швейцарский коммунист Лоренц Саладин. Он умер уже внизу, в седле, когда группа, совершив восхождение, спускалась по Иныльчеку к Сарыджазу, когда все трудности, в общем-то, остались позади. Обморожение вызвало общее отравление организма, и товарищи оказались бессильными помочь Саладину. Все решало время, а им, чтобы добраться лошадьми до обжитых мест, потребовались многие дни. Ведь тогда не было вертолетов. То ли дело сейчас!

Мы ушли на пятый день, оставив у пирамиды экспедиционного груза трех добровольцев-подвижников, до конца сохранивших верность аэрофлоту. И конечно же, едва мы отошли от Майда-Адыра на один дневной переход, как над нами появился вертолет. Кто-то махал нам в окошечко, через десять-двадцать минут ребята бомбардировали ящиками с консервами выбранную под базовый лагерь площадку ледника Дикого, потом они пролетели над нами второй раз, третий, а мы за это время, кажется, совсем не сдвинулись с места, слов! о у этой белесой галечниковой поймы нет конца.

Мы увидели базовый лагерь лишь на четвертый день. Но вряд ли кто пожалел о пройденном пути. Аэрофлотские скорости и высоты искажают истинные масштабы проносящихся внизу пространств, мы же почувствовали их самым доскональным образом. И тот забавный останец в устье Кан-Джайлоо, что так напомнил всем исполинскую окаменелую черепаху, и многокаскадный водопад, ступенями выточенных в камне котлов прорезавший сотнеметровый склон, и серебряные от эдельвейсов поляны под пиком Нансена, и экзотические, похожие на диковинные кактусы, заросли белесого от обилия колючек тюекуйрука, и ели, сумрачные и высокие, последние ели на пути в страну льда.

Сидя под елями, мы долго разглядывали в сорокакратную трубу огромный рыжий валун, торчавший за рекой, у подножия перевала Тюз. Это знаменитый Чон-Таш — “Большой камень”. Сколько экспедиций разбивало бивуак под его крутым навесом, сколько фамилий осталось на его покрытых пустынным загаром боках! Жаль, что нет лошадей и что мы не сможем, переправившись через протоки, взглянуть поближе на эту иныльчекскую реликвию. Да и вообще не мешало бы оказаться на том берегу! Ведь обычно на ледник выходят именно там!

Нам недолго пришлось размышлять над тем, почему альпинисты предпочитают ходить через Чон-Таш. Река вильнула под пик Нансена, срезала свои террасы, по которым мы так благополучно до сих пор шли. Неожиданно восстал перед нами пыльный, страшный в своей сыпучести отвес метров эдак на четыреста. Пришлось тащиться вверх, под самые снега, и когда усталость усаживала нас прямо на склон, кто-нибудь да начинал все тот же, наиболее подходящий к ситуации куплет “Айболита-66”:

— Нормальные герои всегда идут в обход! И опять-таки нам не пришлось жалеть об этом обходе. Мы увидели сверху необозримый серый хаос каких-то кратеров, каких-то странных конических сопок, провалов, бугров, казалось, что вся эта масса, вязко заполнившая просторную долину, только что пузырилась, текла и вдруг, словно стоп-кадр, застыла.

— Что это, лунная поверхность?—спрашивали потом знакомые, разглядывая неудачную, почти в сумерках сделанную фотографию такой необычайной местности, какой на земле, безусловно, быть не может. И недоумевали еще больше, узнав, что это всего-навсего языковая часть ледника Иныльчек.

Мы оказались там, обогнув наконец-таки обрыв и потеряв полтора часа на спуск по узкой, сыпучей промоине в крутой сланцевой осыпи. Мы катились по промоине, а нам навстречу поднимался, валил непонятный, необъяснимый рев, грохот, утробное рычание, от которого дрожал воздух.

— Грот! — закричали впереди.

Потом наши голоса пропали. Мы вышли к самому гроту — округлому, бешено вскипавшему жерлу, из которого, пройдя десятки километров по подледным галереям, река выбивалась на поверхность. По черному, грязному льду откосов бежали черные ручьи, летели камни; они бесследно исчезали в свирепо клокочущей пульпе, которую позволительно назвать магмой, лавой, но уж никак не водой.

Так начался для нас ледник Иныльчек. Миновав грот, мы не без помощи оставленных предшествующими экспедициями маркировочных туров, в изобилии торчавших чуть ли не на каждом бугре, сразу же потерялись в этом сером, безликом месиве, удивившем нас своим неземным видом накануне. Начались утомительные кружения вокруг однообразных моренных холмов, термокарстовых воронок, поиски то и дело исчезающей тропы, засыпанной соскользнувшими сверху камнями или попросту стаявшей. Словом, мы потеряли немало времени, прежде чем оказались в глубокой, относительно ровной лощине, надежно тянувшейся вдоль краевых морен ледника и склона хребта Иныльчектоо, по которой можно было довольно быстро продвигаться вперед.

А мы снова застряли. И надолго, часа на полтора. И не потому, что возникло какое-то препятствие. Вокруг и под нами был лед, но неожиданные здесь надувы, целые барханы чистейшего песка были горячи от солнца, и устоять перед соблазном растянуться на них было просто невозможно...

К концу дня лощина вывела нас к Зеленой поляне. Ее называют еще поляной Мерцбахера, поскольку, если пересечь ледник, если прямо напротив этого зеленого пятнышка выйти к слиянию двух иныльчекских ветвей, можно оказаться у самого загадочного из всех киргизских озер — ледникового озера Мерцбахера.

Это озеро-призрак. Можно добраться до его берегов, но озера не застать. Гляциологи сравнивают его с тем весьма и весьма прозаическим бачком, уровень воды в котором регулируется поплавковой системой. Поплавки — ледовые глыбы. Когда озеро наполняется, ледовое крошево отрывается от дна, всплывает, открывая доступ воде в донные галереи. Озеро уходит вниз, а Гидрометслужба фиксирует очередной “прорыв Мерцбахера”, регулярно из года в год проносящийся мутным валом по иныльчекским протокам. В такое время лучше не пытаться переходить Иныльчек вброд. Неизвестно только, когда этот прорыв наступает. Чаще всего он происходит в конце лета, и мы надеялись, поскольку август только начался, застать озеро “дома”.

От Зеленой поляны до “Мерцбахера” недалеко, километров шесть. Если по воздуху. На леднике же линейные меры длины теряют свой смысл. Приходилось то взбираться на высокие ледовые грады, засыпанные каменным ломом, то спускаться в столь же глубокие ледовые лощины, перебираться через извилистые, текущие в отшлифованных, округлых берегах прозрачнейшие ледовые реки. Они текли то в желтых, то в зеленоватых полосчатых льдах, над ними вставали рафинадоподобные сахарные головы высоченных сераков. Потом, уже в пределах Северного Иныльчека, на четвертом часу нашего перехода от Зеленой поляны, мы вышли на край глубокой и широкой трещины, на дне которой мерно струилась зеленая вода и проплывали льдины. Даже не трещина, скорее всего то был своеобразный ледовый фиорд. Он впадал в небольшое озерцо, посреди озерца дремало несколько источенных водой айсбергов. Прямо из воды вставала совершенно отвесная стена “броненосца”, как окрестили альпинисты острый мыс начинающегося здесь хребта Тенгри-Таг.

За фиордом, за крошевом серого и черного льда, белело невдалеке скопище айсбергов озера Мерцбахера. Здесь в 1903 году известный немецкий географ и альпинист пытался пройти на Северный Иныльчек и далее, к подножию Хан-Тенгри. Можно понять чувства мужественного, сильного человека, два года потратившего на разведку подступов к “Повелителю духов” и остановленного озером почти у самой цели. Уже кончалось продовольствие и роптали носильщики, когда Мерцбахер решился на последнюю, отчаянную попытку — разведку Южного Иныльчека. И был вознагражден! Он увидел Хан-Тенгри. Снизу доверху! Определив высоту гиганта в 7200 метров, географ пришел к категорическому заключению: Хан-Тенгри—высшая точка Тянь-Шаня. Оставались сущие пустяки — взять Хан-Тенгри.

Сегодня “Хан” — один из наиболее популярных объектов высотного альпинизма. Золотой медалью отмечено восхождение группы Бориса Романова, поднявшейся на вершину по маршруту высшей категории трудности — Мраморному ребру. Золотые медали всесоюзного первенства завоевали также альпинисты группы Кирилла Кузьмина и Валентина Божукова, покорившие Хан-Тенгри с совершенно, казалось бы, недоступной стороны — с севера. Это, безусловно, выдающиеся победы человека над стихией Тянь-Шаня... Но не меркнет с годами и тот, прозванный “классическим”, маршрут, по которому 10 сентября 1931 года, подводя черту трехлетней напряженнейшей борьбе, взошел на Хан-Тенгри со своими товарищами один из виднейших энтузиастов советского альпинизма Михаил Тимофеевич Погребецкий.

Вот как не повезло вершине! Еще пять метров — и Хан-Тенгри был бы семитысячником. Каких-то пять метров, три человеческих роста, просто смешно, как мало не хватило гиганту до почетной семитысячной высоты. Какое-то фатальное невезение!

Переворачиваюсь на другой бок. Не спится, а чего бы не спать? Подумаешь, невидаль, ведь фотографии этой горы чуть ли не в каждом альпинистском ежегоднике есть. Да и что такое Хан-Тенгри? Так, выскочка. Просто показать себя умеет. Острая, устремленная ввысь пирамида всегда кажется выше растянутого по горизонтали кряжа, хотя по сравнению с пиком Победы, например, “Повелитель духов” совсем карлик: на 444 метра ниже!

Что значит имя, устоявшееся мнение! Высочайшая вершина — Хан-Тенгри. И все. “Кругом море облаков, и лишь к югу от нас видна одна вершина, вернее, громадный массив...”—описывал открывшийся с Хан-Тенгри вид Евгений Абалаков. И... ничего. Самозванец остался на троне. О наблюдении альпиниста вспомнили лишь много лет спустя.

Более того, 19 сентября 1938 года альпинист Леонид Гутман взошел на эту вершину, которую он вместе с Абалаковым наблюдал с Хан-Тенгри. И опять-таки это не привело к необходимой переоценке ценностей. Гутман и его товарищи были уверены, что поднялись на шеститысячник: они назвали его пиком Двадцатилетия Комсомола. “В то время гипноз нераздельно главенствующего Хан-Тенгри был так велик,—писал знаток и один” из организаторов советского альпинизма Д. Затуловский,— что, если бы восходители на пик Двадцатилетия Комсомола увидели на своем анероиде высоту большую, чем 7000 метров, они, вероятно, сочли бы его показания неправильными”.

А в 1943 году топографы группы П. Рапасова здесь, в верховьях ледника Звездочка, в двадцати километрах к югу от Хан-Тенгри, засекли точку, равную 7439,3 метра. Топографы назвали ее пиком Победы. И опять-таки это открытие было принято лишь после проверки, сопоставления всех материалов по району специальной комиссией, установившей, что пик Двадцатилетия Комсомола и пик Победы — одно и то же. Совет Географического общества СССР наградил Большой золотой медалью имени Семенова-Тян-Шанского группу П. Рапасова. Так была открыта вторая по высоте вершина Советской земли. Так был рассеян миф о Хан-Тенгри.

— Кому Хан-Тенгри? Подъем!

Крик слышу, а понять, где я, не могу. Распахивается дверь, и к нам, в темноту “избушки на ледовой ножке”, врывается студеное утро. Проспали. Те, кто ночевал в палатках, уже давно на ногах, давно рассматривают Хан-Тенгри, уже отщелкали не один метр пленки, потому что сколько бы вы ни снимали Хан-Тенгри, вы будете снимать его еще и еще.

Удивительная гора! А ведь человека, попавшего на Иныльчек, трудно удивить чем-то в отдельности, вокруг целый вернисаж грандиозных и неповторимых вершин. С какой пышностью вознесся вверх вычурный купол пика Максима Горького, даже перегруженный всяческими “архитектурными излишествами” в виде воздушных, словно только что взбитых кондитером, фирновых и ледовых подушек! С какой филигранностью выточена лавинами кружевная резьба по фирну на юго-восточной стене пика Чапаева, лавинами, которые, едва солнце прогрело склоны, зашумели то там, то здесь с частотой и аккуратностью пригородных электричек!

Но Хан-Тенгри... Нет, это действительно великая вершина. Никаких украшений и безделушек, классическая простота и строгость линий. Все лишнее, второстепенное стесано, срезано, а два серповидных выема Мраморного ребра стали той неповторимой, живой “изюминкой”, что отличает белую пирамиду горы от ее геометрического идеала.

Все-таки это невероятный вздор, всяческие побасенки насчет какого-то закона фатального невезения... Нет такого в природе! Был в нашем распоряжении один-единственный день для свидания с Хан-Тенгри, и весь этот день был великолепен, его невозможно в чем-то упрекнуть. Хан-Тенгри утром. Хен-Тенгри в полдень. Хан-Тенгри с облачком и без облачка. Мы запаслись памятью о Хан-Тенгри на всю жизнь, потому что не так уж чаек бывают на человеческом веку столь ослепительные праздники.

Подумалось о снегомерщиках. Они приходя к Хан-Тенгри весной и осенью, два раза в год, для них это обычнейшее дело, служебная командировка: они должны добраться до установленных здесь осадкомеров и снять показания приборов... Как они, эти люди, воспринимают “Повелителя духов”? Привыкли? Но ведь привыкнуть—значит не замечать. А вы попробуйте не заметить Хан-Тенгри, когда на четвертый день труднейшего пути по Иныльчеку над головой нависнет искрометное Мраморное ребро, приветствуя вас гулом утренних лавин!

Утром, на контровом свете, весь затененный и лишь по самому краю едва тронутый теплой краской низко стоящего солнца, он казался каким-то невесомым, чуть ли не прозрачным, странным листком серебряной фольги.

А когда день ушел и небо потухло, когда белые снега стали серыми, а все вокруг погрузилось на дно сумерек, мы долго в полном молчании провожали в ночь красный треугольный парус — зажженную закатом грань Хан-Тенгри.

Когда снега отгорели и красный парус опять стал всего лишь склоном высокой горы, мы начали спускаться вниз по Иныльчеку. Мы шли и оглядывались, словно что-то забыли, словно что-то должно еще произойти. И оно произошло. Хан-Тенгри излучал свет. Свой, собственный, только и различимый в эти считанные мгновения. Светились желтые мраморы. Светились нежным, медово-теплым сиянием. То было откровением Тянь-Шаня. Мы шли и оглядывались.

Об авторе: Дядюченко Леонид

1934 - 2005

После тяжелой болезни 26 августа 2005 года ушел из жизни писатель и журналист, кинематографист и альпинист Леонид Дядюченко, лучший мастер современной русской прозы Кыргызстана.

Он родился в Ленинграде 16 февраля 1934 года в семье военнослужащего, в 1939-ом с родителями переехал во Фрунзе, закончил среднюю школу №6 и горно-геологический факультет политехнического института. Леонид Борисович вспоминал, что «для нас, фрунзенских мальчишек первых послевоенных лет, пристрастившихся за неимением других развлечений проводить школьные каникулы с рюкзаками за спиной, слово «Тянь-Шань» никогда не было книжным и сугубо умозрительным понятием.

Мы с детства знали, как выглядят его камни, как пахнут его арча и полынь. Для нас Тянь-Шань начинался в семи километрах от наших домов, стоило выйти на улицу – взгляд натыкался на ледовый гребень Киргизского Ала-Тоо, а каждый, даже однодневный, поход по родному краю – как они тогда назывались – всегда становился путешествием в Тянь-Шань, пусть даже столь кратковременным и малым».

Жизнь Леонида Борисовича стала грандиозным тянь-шаньским путешествием: инженер-геолог Института геологии, спецкор «Советской Киргизии» по Ошской области, литсотрудник «Литературного Кыргызстана», редактор «Кыргызфильма»… Еще более важные вехи дороги длиною в жизнь – его 17 изданных в Москве и Бишкеке книг, в числе которых «Проводник из Чарвака» и «В пещерах Киргизии», «Без нажды – в Зардалю» и «Кыргызский мотив», «Фамильное серебро» и «Жемчужина в стене казармы», «Скарабей» и «Серебряный глобус»… Его журнальные и газетные публикации тоже становились событиями литературной жизни, как, например, «Кузнечная крепость» 1989 года и недавняя «Улица Пушкина, Дубовый парк».

Великие энтузиасты Петр Семенов Тян-Шанский и Алексей Фетисов, Федор Поярков и Павел Ливотов, Ярослав Корольков и Виктор Пяновский, Семен Чуйков и Евгения Мануйлова – герои монументальных высокохудожественных дядюченковских повествований – стали и нашими современниками.