Килиманджаро(5895) - Страница 50

День Победы у подножья Килиманджаро

Килиманджаро.

День Победы в Африке группа российских патриотов (группа Владимира Христенко) отметила вооруженным построением с копьями и торжественным парадом по краю кратера Нгоро-нгоро. Каждый член команды метнул копье, при этом были потери - ...

День Победы в Африке группа российских патриотов (группа Владимира Христенко) отметила вооруженным построением с копьями и торжественным парадом по краю кратера Нгоро-нгоро. Каждый член команды метнул копье, при этом были потери - два копья сломались. Праздничный вечер соединил масайские танцы и русские песни.

Поздравляем Всех !

Килиманджаро в рекордном темпе, и в непогоду… Поздравляем !

Килиманджаро.

Сегодня в 6.45 группа в полном составе достигла высшей точки массива Килиманджаро пика Ухуру (5895 м). Восхождение было осуществлено в очень высоком темпе, несмотря на сильный ветер, пургу и почти полное отсутствие видимости. Сейчас группа ...

Сегодня в 6.45 группа в полном составе достигла высшей точки массива Килиманджаро пика Ухуру (5895 м). Восхождение было осуществлено в очень высоком темпе, несмотря на сильный ветер, пургу и почти полное отсутствие видимости. Сейчас группа уже спустилась в Хоромбо, все счастливы и готовятся к встрече с животным миром Африки на сафари.

Восхождение было посвящено юбилею Великой Победы, в его честь на высоте 5000 метров из камней было выложена надпись.

Вот имена героев.

Участники:

Адиль Бахтиозин,

Михаил Беляков,

Станислав Градов,

Максим Задубровский,

Владислав Мамулькин,

Алексей Скабалланович,

Владимир Христенко,

Дмитрий Чикин.

Гиды-руководители: Людмила Коробешко, Владимир Лавриненко.

МЫ - самые стойкие, поэтому побеждаем !

Опережающими темпами по склонам Килиманджаро

Килиманджаро.

Людмила Коробешко из Танзании: Итак, группа Владимира Христенко вчера начала восхождение. За 2,5 часа добежали до Мандара Хат (2800м). Познакомились с парой милых колобусов и парой милых австралийцев. Спустились на дно кратера ...

Людмила Коробешко из Танзании:

Итак, группа Владимира Христенко вчера начала восхождение.

За 2,5 часа добежали до Мандара Хат (2800м). Познакомились с парой милых колобусов и парой милых австралийцев. Спустились на дно кратера Маунди. Вечером любовались звездами. С помощью GPS технологии определили среди созвездий Южный крест.

До хижин приюта Хоромбо добрались с опережением графика. В свободное время устроили дискотеку и "головомойку". Туман, идет слабый дождик.

Группа на Килиманджаро, май 2010.

Гиды-руководители: Людмила Коробешко, Владимир Лавриненко.

Участники: Адиль Бахтиозин, Михаил Беляков, Станислав Градов, Максим Задубровский, Владислав Мамулькин, Алексей Скабалланович, Владимир Христенко, Дмитрий Чикин.

Восхождение группы Люды Коробешко на Килиманджаро началось

Килиманджаро.

Поздно вечером 1 мая встретили основную часть группы, семь человек под руководством Владимира Христенко. Они прилетели из Амстердама, все живые и слегка здоровые. Ночевали, как оказалось, в одной гостинице с президентом Танзании... В ...

Поздно вечером 1 мая встретили основную часть группы, семь человек под руководством Владимира Христенко. Они прилетели из Амстердама, все живые и слегка здоровые. Ночевали, как оказалось, в одной гостинице с президентом Танзании...

В экологически чистой, расположенной на природе гостинице могли произойти только экологически чистые события. Адиля укусил комар, не малярийный, такие на этой высоте не живут. В носок Диме заполз слизняк, который отделался легким испугом. И ко всем в комнаты приходили гекконы, безобидные дальние родственники скалолазов.

Сегодня выходим на маршрут. Много было разговоров о погоде, были совершенно разные данные. Сейчас понятно, что дождей немного, погода вполне благоприятна для восхождения.

Гиды-руководители: Людмила Коробешко, Владимир Лавриненко.

Участники: Адиль Бахтиозин, Михаил Беляков, Станислав Градов, Максим Задубровский, Владислав Мамулькин, Алексей Скабалланович, Владимир Христенко, Дмитрий Чикин.

Всем привет !

Первомай в ожидании появления Килиманджаро и участников экспедиции

Килиманджаро.

Пишу вам из райского уголка. Сижу в 5 метрах от бассейна в самой чаще лиан, пальм и акаций, вокруг расхаживают марабу и пестрые африканские скворцы. Время от времени легкий ветерок прогоняет облака, появляется голубое небо и кажется, ...

Пишу вам из райского уголка. Сижу в 5 метрах от бассейна в самой чаще лиан, пальм и акаций, вокруг расхаживают марабу и пестрые африканские скворцы. Время от времени легкий ветерок прогоняет облака, появляется голубое небо и кажется, вот-вот, и увидишь прямо над собой потрясающую громаду Килиманджаро.

Кстати, мы несколько часов назад ее видели с высоты 7000 м, когда летели из Найроби в Килиманджаро. Пока нас четверо: 2 руководителя (я и мастер спорта Володя Лавриненко) и 2 участника экспедиции - Стас Градов и Натали Адлер. Остальные 7 участников во главе с Владимиром Христенко должны прибыть сегодня вечером прямиком из Амстердама, где они начали торжественное празднование Первомая. Надеемся продолжить уже тут, все вместе, среди кофейных плантаций у склонов Килиманджаро.

Всех с праздником !

Людмила Коробешко

Рекорды рок-музыкантов на Килиманджаро. Отличная музыка !

Килиманджаро.

Достаточно скромно, без большого резонанса прошел 22 февраля 2010 года рекордный концерт рок-музыкантов на вершине Килиманджаро. Собственно, конечно не концерт, а разогрев и исполнение одной заглавной композиции, написанной специально ...

Достаточно скромно, без большого резонанса прошел 22 февраля 2010 года рекордный концерт рок-музыкантов на вершине Килиманджаро. Собственно, конечно не концерт, а разогрев и исполнение одной заглавной композиции, написанной специально для этого случая. Это красивая песня под названием Chasing Rainbows в исполнении группы Sound Driver.

Но и это можно назвать подвигом, ведь у музыкантов отчаянно мерзли руки, а вокалисту Чеду Мэрриотту явно не хватало кислорода. Тем не менее, спели и сделали веб- и радио- трансляции. На такой высоте электронной музыки еще никогда не играли. Подъем осуществляли по маршруту Мачаме, хотя значительную часть багажа, то есть необходимое

Всё это действо произошло в рамках проекта Chasing Rainbows Tour, учрежденного в прошлом октябре. Его цель - сбор средств для благотворительной программы The Smile Train, занимающейся строительством и содержанием больниц в странах третьего мира.

Этот тур начинался в Сиднее и завершался восхождением на Килиманджаро. Это серия выступлений под открытым небом, с трансляциями по радио и в интернете. Главный менеджер проекта Дэвид Спиллейн. Участниками концерта были музыканты братья Billy и Pete Norman, Jon Howells, Ken Crossley – в качестве альпинистского гида.

Ну а в главной роли выступил замечательный английский музыкант, певец и поэт Chad Marriott. hwww.chadmarriott.com

Сюжет на ОРТ

Сюжет с главной композицией

И репортажи с маршрута, начиная с первого дня

Белорусские альпинисты: « Восхождение у нас у всех прошло замечательно!»

Килиманджаро.

Команда из девяти белорусских альпинистов поднялась вершину Килиманджаро. Весь сервис по программе был предоставлен Клубом 7 Вершин.«Команда у нас хоть и непрофессиональная, но вдохновенная. Местные гидырадовались нашим песням ночью ...

Команда из девяти белорусских альпинистов поднялась вершину Килиманджаро. Весь сервис по программе был предоставлен Клубом 7 Вершин.

«Команда у нас хоть и непрофессиональная, но вдохновенная. Местные гиды

радовались нашим песням ночью по пути к вершине и потом хвастались

соседним лагерям тем, что мы зашли за 4.40, вместо положенных 6

часов».

Фототчет можно посмотреть по следующей ссылке:

http://www.flickr.com/photos/voronizer/sets/72157623506981962/

Группа Виктора Бобка взошла на Килиманджаро и успешно спустилась

Килиманджаро.

Виктор Бобок сообщает об очередном успехе на Килиманджаро. В 8 утра 6 марта группа в полном составе поднялась на вершину пика Ухуру. Спуск нашим альпинистам также удался. Передает всем привет от себя, товарищей и от знаменитого ...

Виктор Бобок сообщает об очередном успехе на Килиманджаро. В 8 утра 6 марта группа в полном составе поднялась на вершину пика Ухуру. Спуск нашим альпинистам также удался. Передает всем привет от себя, товарищей и от знаменитого американского гида Вернона Техаса, которого встретили на вершине !

Сезон на Килиманджаро подходит к концу, но поток туристов не иссякает

Килиманджаро.

Группа Клуба 7 вершин, вылетевшая из Москвы 21 февраля, успешно завершает программу четырехдневным сафари по национальным паркам. Состав группы: Сергей Желтов, Анатолий Каляев, Игорь Каляев, Сергей Протсенко, Сергей Скачек. Из пяти ...

Группа Клуба 7 вершин, вылетевшая из Москвы 21 февраля, успешно завершает программу четырехдневным сафари по национальным паркам. Состав группы: Сергей Желтов, Анатолий Каляев, Игорь Каляев, Сергей Протсенко, Сергей Скачек. Из пяти участников на вершине Ухуру были четверо, кто точно, мы не знаем. Виктор Бобок с новой группой вышел на маршрут, вчера под дождем поднялись хижину Хоромбо. Сегодня сушатся и отдыхают. Всем передает привет !

На днях вернулся из Африки главный редактор журнала National Geographic Traveler Алесандр Железняк. С помощью Клуба 7 вершин он с коротким визитом посетил Танзанию. Известный путешественник и фотограф поснимал для журнала и для себя живую натуру в национальных парках Маньяру и Нгоронгоро. Александр отметил в Африке 23 февраля, одев команду сопровождавших его танзанийцев в ушанки со звездами. В завершение программы главный редактор уважаемого журнала поднялся на вершины спутника Килиманджаро вулкана Меру... И затем с приключениями улетел в Москву за 100 баксов через Дар-Эс-Салам и Адис-Абебу….

И снова Клуб 7 Вершин отправляется на Килиманджаро. Теперь по Мачаме.

Два дня назад - в воскресенье 14 февраля группа влюбленных (в приключения) восходителей из Белоруссии в количестве 9 человек прилетела в Найроби. В этот же день участники предстоящего восхождения переехали в Моши, где их радушно принял ...

Два дня назад - в воскресенье 14 февраля группа влюбленных (в приключения) восходителей из Белоруссии в количестве 9 человек прилетела в Найроби. В этот же день участники предстоящего восхождения переехали в Моши, где их радушно принял уютный отель Амег Лодж. На следующее утро вся группа переехала в деревню Мачаме под начала маршрута и начала восхождение по одноименному маршруту.

Александр Абрамов: "9 человек на Ухуру Пик"

Килиманджаро.

По сообщению руководителя Клуба 7 Вершин и гида текущей экспедиции на Килиманджаро Александра Абрамова, сегодня 9 участников Клуба 7 Вершин в 07.30 утра достигли высшей точки Африки - Ухуру Пик (массив Килиманджаро). Поздравляем!

По сообщению руководителя Клуба 7 Вершин и гида текущей экспедиции на Килиманджаро Александра Абрамова, сегодня 9 участников Клуба 7 Вершин в 07.30 утра достигли высшей точки Африки - Ухуру Пик (массив Килиманджаро).

Поздравляем!

Потрясающая Килиманджаро

Килиманджаро.

Изначальной движущей силой всякого похода – будь то в горы или в лес, сплав по реке или на яхте вокруг света, даже полёт на космическом корабле на орбиту, не говоря уже о полёте на воздушном шаре в Подмосковье, служит естественная ...

Изначальной движущей силой всякого похода – будь то в горы или в лес, сплав по реке или на яхте вокруг света, даже полёт на космическом корабле на орбиту, не говоря уже о полёте на воздушном шаре в Подмосковье, служит естественная тяга глубинной человеческой природы к впитыванию новых, неведомых доселе, необыкновенных впечатлений. Поэтому восхождение на вершину горы – это не более как простое объяснение вдруг проснувшихся в душе каких-то непонятных сил, которые настолько сильны, что сдвигают с места всю эту монолитную, неподвижную глыбу городского обывательского сохранения человеческого эго, ломают устоявшиеся миллионы нитей-связей, словно распутывают канат на отдельные пряди – всё рвётся и ты оказываешься на подступах к горной вершине, где только и очухаешься: «Что это я делаю-то?»

Так вот – возле Килиманджаро (Ухуру, Химнчджавгво и пр. – по-местному) такого вопроса почему-то не возникает никогда. Едва самолёт касается полосы и ты понимаешь, что это – Африка!, как запускается гигантский калейдоскоп невообразимых цветных стёклышек и закрутилось, закрутилось. Очухаться успеваешь только уже на маршруте на вершину, где природные силы стихии высоты притормаживают твой не готовый ещё к высоте организм, ты опираешься на палки, чтобы вздохнуть, и постепенно просыпаешься: «Да, это же Африка! А вот это передо мной – верхотура её!» Тогда одна Килиманджаро соперничает со всей Африкой, и ты измеряешь, на своих внутренних весах, что больше притягивает – вершина или экзотика «Чёрного континента»?

Но экспедиция ещё не кончилась, и пик Ухуру – кульминация спектакля. И как в хорошем спектакле – развязка не менее интересна, чем замысел, чем развитие событий, чем постановка проблемы, чем сама кульминация даже. Спектакль под названием – высочайшая точка Африки – сотворён Высшим художником и для человека представляется идеальной постановкой, не повторимой силами простой театральной труппы, и как из единого творческого творения не вытащишь какой-то кусок без всего остального, так и в твоём пути на Килиманджаро удивительное окружение, которого ты уже успел впитать, оказывается живой частью единого представления.

Сам того не замечая, но даже тот, кто в театры не ходит, участник команды на главный африканский пик захватывается канвой природного спектакля и реально имеет шанс вспомнить себя только дома, когда вдруг обнаружит, что у него и слов не хватает, чтобы обо всём рассказать своим домочадцам, и только глаза у него светятся от счастья, светятся – это свечение вдруг замечают домочадцы и понимают – зря мы с ним вместе не сходили туда! И тогда в ответ слышат единственное, что всякий побывавший в экспедиции на Килиманджаро только и способен выдавить из себя на пороге дома: «В следующий раз – едем туда все вместе!» А через паузу – мужское: «Дорогая, начинаем экономить деньги, новой шубы – тебе не надо!» И дорогая не отвечает обычное: «Как бы не так!», а заглядывается в светящиеся глаза своего Альпиниста и понимает: «Я тоже хочу такое свечение в глазах! И шут с ней – с новой шубой!»

Удивительно – но факт: высшая точка Африки захватывала этим своим дивным калейдоскопом окружающих впечатлений даже грандов мирового альпинизма, которые, казалось бы, видели и не такие фантастические редкости природы под облаками куда более высокими! Знаменитый высотник, один из лучших в мире, кузбасский мастер Александр Фойгт, побывал на Килиманджаро как раз перед той гибельной для него К-2 (2006 год). И вернувшись, всегда неразговорчивый, поразил всех: «Думал, что схожу в виде некой акклиматизации на этот пяти-, почти шеститысячник, а оказалось – так интересно, так красиво. Природа, животные, люди. Оказывается, сафари – это не пустые слова, это запоминается на всю жизнь. Раньше я почему-то не стремился сюда попасть, а теперь жалею – приехал бы и два, и три раза сюда – здорово!» В глубине души альпиниста – одно: неизбывный романтизм, даже если внешне он неразговорчив, углублён, кажется, в себя... Но нет – настоящий альпинист всегда устремлён в ту даль, беспокоящую с детства, с романов Жюля Верна и Джека Лондона, устремлён в бесконечность горизонта, где ниточкой тают синие горы!

Продолжать или начинать?

После Мак-Кинли, не знаю почему, но возник чёткий настрой, что теперь пора освоить «чёрную»Африку. Однако даже насквозь пропитанный идеей «Семи вершин» я никогда не забывал, что есть на свете и другие горы – так получился у нашей команды Эль-Капитан после Мак-Кинли, а теперь, мечтая о высочайшей африканской точке, захотелось побывать, в качестве акклиматизации и тренировки, на Монблане.

Однако зимняя «Белая гора» (Monte Bianko) не далась, на самый верх нас не пустила, начались такие снегопады, что даже местные гиды заудивлялись. Но по ходу дела взошли мы на гору Монблан дю Такюль – это где-то половина пути до главной вершины, но в таких жутких погодных условиях – тоже успех. Ради пиара надо было что-то рассказывать, вот об этой «дю Такюль» я и рассказывал журналистам. Конечно же, именно слова «дю Такюль» почти все и выбросили из своих статей и передач – в итоге на меня обрушилась Федерация альпинизма, что я соврал. Начинаю объяснять про «дю Такюль», а мне указывают на статьи. При чём здесь ошибки журналистов?! Кое-как отбился!

Так в этот новый «семивершинный» проект мы вступили уже как монстры «пиара»: рассказы про предстоящий Монблан и тем более – Килиманджаро, просто загипнотизировали телевизионщиков и Первого, и Второго каналов телевидения, и НТВ, само собой, и все дециметровые каналы с нами работали. Нам было чем подкрепить рассказ о предстоящей поездке: мы много и хорошо снимали, с нами постоянно был оператор – покойный ныне Саша Белоусов. А в передаче «Пилигрим», кроме Стаса Покровского, нас всегда поддерживал Лёня Круглов, тогда он работал редактором, а ныне он уже большой, самостоятельный путешественник.

Наступил 1995 год, тогда всё моё внимание захватила идея «Семи вершин». Но вспомните, какие это были времена. Один пример!

Когда мы собрались на Килиманджаро, то выяснилось, что у нас нет никакой информации об этой горе. Где её достать? Знакомый американец прислал мне книжку, она называется «500 вершин», там по каждой горе какая-то информация была, всего по одной-две странички. И то хорошо! Потом мне удалось найти телефон одного работника российского посольства в Дар-эс-Саламе, который как-то на выходные съездил и взошёл на Килиманджаро. Звоню – он мне тоже дал консультации.

А третий, кто мне помог, – это Владас Виткаускас, первый литовец, кто выполнил программу «Семь вершин», а заодно достиг невероятных успехов в воздухоплавании. С ним я познакомился на Эвересте в 1993 году, а тут созвонился – он дал мне адрес туристической компании в Танзании и всё, что мог, рассказал.

Так, кроме повести Хэмингуэя, у нас в стране появились самые полные на тот момент данные о высшей точке Африки. Конечно, сейчас это выглядит смешно и странно, потому как по самым скромным прикидкам ныне уже не менее 10 тысяч русских съездили на Килиманджаро. Подсчёт такой: по нашей собственной динамике за два года с «Командой Приключений» побывали в поездке 200 человек. Сколько таких фирм, как наша, в стране? Умножайте, берите пополам – вот и будут 10 тысяч. А участники той нашей экспедиции, 1995 года, были в первой десятке россиян на заветном пике!

В этой поездке у нас в огромной теперь команде, полтора десятка желающих, появился мой тёзка Сергей Абрамов, который много лет прожил в Терсколе, поэтому был дико влюблён в горы, а работал в «Газпроме» – в «Газпром-авиа». И как раз в то время у меня родился ребёнок. Он в качестве подарка привёз мне коляску – отлично! А когда познакомились, то в разговоре он заметил, что у него нет альпинистских ботинок. Тогда я подарил ему такие ботинки – мы как раз до этого закупили партию для будущих восхождений.

Готовя свою поездку на высшую точку Африки, мне захотелось почему-то сделать что-то эдакое, нестандартное. Все ходят по маршруту «Марангу рут», где всё налажено, – домики, носильщики, цивилизация, а тут хотелось показать свой класс. Незадолго перед отъездом один друг из Сиэтла прислал мне книгу «Килиманджаро», в которой удалось высмотреть рядом с классическим некий новый, весьма непростой, маршрут с приличной ледяной стенищей на нём. Оказался это «маршрут Месснера» 1974 года. Родился сумасшедший план: вначале сделать классику, чтобы был общий успех, а потом сильная часть команды уходит на сосульку Месснера, пока остальные осваивают сафари в саваннах.

Удивительно, но факт, как и на всякой горе, так и на спокойной, снаружи, Килиманджаро оказались приличные стенные маршруты, отвесы по 600-700 метров высотой – куда больше! Даже и сейчас, в ХХI веке, не все знают о таких удивительных склонах этой горы, а в 1994 году и вовсе информации о них не было. И более того, сама стена, на месснеровском пути, по центру так и не пройдена, и кто её первым пройдёт – неизвестно. Сам «монстр альпинизма» прошёл правее, по гигантской 100-метровой сосульке. Короче, мы вознамерились стать первопроходцами.

По центру стены, где мы хотели лезть, висела 700-метровая сосулька. Команда была очень сильная, так что на сосульку мы глядели вполне профессионально. У нас были Егор Тимме, Володя Розов, Лёва Дорфман, Валера Розов – настоящие мастера. Приготовившись, мы начали идти этот маршрут.

Прошли пять невертикальных верёвок, упёрлись в отвесный лёд и спустились вниз отдохнуть. Но на следующий день полсосульки рухнуло, а потом ещё пять дней валило так, что образовался гигантский страшный чёрный конус – лёд с камнями. Нам просто повезло! Но стать первопроходцами не получалось. Тогда мы двинулись на «маршрут Месснера». Но и там 100-метровая сосулька не просто капала от африканского солнца, но сыпала днём огромными глыбами. Невезуха!

В итоге мы обошли весь этот массив и поднялись на вершину по «Хейм Глетчеру». Жаль, но ничего не сделаешь. Конечно, ключевой участок не пройден, но зато всё равно новый маршрут. Когда же мы подали документы на Чемпионат России на него, то получили последнее место: все «пятёрки» на Кавказе обошли нас. Ребята просто обиделись – как же так? Но на судей бесполезно обижаться. Только вот почему-то именно нам всё время с этими судьями не везёт! Расскажу, что через три месяца мы побывали на Эль-Капитане, в Йосемитах, и сходили известный маршрут «Нос». Начали делать шикарное описание, потому что к нашим собственным наблюдениям и опыту прибавилась большая книга, которую мы там купили и в которой, ну-у, всё нашли! Книгу хотели приложить к описанию. Но Федерация альпинизма вдруг ответила: «Вы не подали предварительную заявку и потому ваш отчёт мы не примем!» Вот тебе и желание судей способствовать развитию альпинизма у нас в стране. А объяснение простое – мы ездили сами по себе по миру, никого не спрашивали, совершали классные восхождения, на которые в то время никто и не решался, – вот «судьи» и были «чрезмерно» строги.

И вот ещё что. Мало нам было самих восхождений на вершины, но наша «Команда Приключений» всё время искала подтверждений своего названия: так, с первых больших проектов появились у нас, среди грузов, которые надо было тащить на себе наверх, ещё и парапланы. Откуда-то Валера и Володя Розовы «заболели» идеей, чтобы после восхождений слетать на крыле вниз, а не спускаться, как все «нормальные» альпинисты. Кстати и в парашют они пришли именно для того, чтобы увереннее управлять парапланами.

Эта сумасшедшая мысль стала нами обсуждаться перед Монбланом, и даже вырисовался такой мировой проект – «спускаться со всех семи вершин на парапланах». Красиво, конечно, но только, кроме Розовых, никто из остальных ребят в нашей команде этой идеей не заболел. Так мы пошили себе крыло и, глядя на него, естественно, воскликнули: «Это же шестиметровый баннер! Ребята! Это ж реклама!» И на первых фотографиях «Команды Приключений» отлично видно, что на белом параплане пришит флаг того самого «Мост-банка», что давал нам первые деньги на экспедиции.

Со склонов Монблана на этом гигантском баннере стартовал Лёва Дорфман. У нас всех – наблюдателей – ёкнуло сердце. И когда он садился на стадионе в Шамони, то пытаясь увернуться от снегоуборочной машины, которая там работала, неверно оценил расстояние до поверхности, чуть раньше зажал клеванты и грохнулся так, что получил винтовой перелом руки. Мы его успокаиваем, помогаем, а он больше всего беспокоился, что теперь мы его не возьмём с собой на Килиманджаро. Пришлось для скорейшего заживления перелома пообещать Лёве, что в Африку он обязательно едет: так наш доблестный высотный фотограф Дорфман совершил два восхождения на Ухуру с гипсом на руке, только подтвердив этим, что «Команда Приключений» состоит из настоящих героев.

Естественно, что параплан «взошёл» на вершину вместе с нами, но вот сам полёт с Килиманджаро не состоялся. Нам мягко стали объяснять, что «полёты здесь запрещены законом!», но что такое запрещение для отчаянных русских!? Но едва ребята начали доставать аппарат из рюкзака со словами «Да ладно, старик! Мы тихонько, никто и не узнает!», как побелевший от ужаса гид кинулся умолять меня: «Не делайте этого! Не делайте этого! Меня сразу уволят, параплан не спрячешь в воздухе и, тем более, на посадке!»

Удалось узнать и причину запрета: года за два до нас двое летунов стартовали с вершины, всё шло, вроде бы, нормально, но вместо того, чтобы сесть на площадке у подножия горы, сумасшедшие экстремалы решили перелететь полосу джунглей шириной километров тридцать до ближайших троп, которые протоптаны в густых зарослях. С тех пор о них ни слуху ни духу. Куда они сели, как – это останется вечной тайной, ушедшей вместе с погибшими. Если нет площадки, то в джунглях даже и сесть негде, нижний слой кустарников такой густой, что реально на нём можно даже стоять, а вот садиться на него после полёта – это что-то. А выбраться оттуда без посторонней помощи, и даже с ней, нереально! Так «перволетатели» обрубили кайф всем остальным, кто хотел бы также сигануть с Килиманджаро. Кстати, если вспомнить, то во многих национальных парках, заповедниках и заказниках полёты на парапланах запрещены. В Йосемитах – это известно, а вот про остальные надо конкретно узнавать.

Но не зря же мы таскали с собой это крыло. После восхождения, внизу, во время сафари, нам надоело спрашивать у местных «Где тут можно полетать? Где-э-э?», и рано утром, часов эдак в пять, когда почти вся Африка ещё спала, мы на машине добрались до одного из больших дальних холмов, и Валера и Володя Розовы полетали всё-таки, удовлетворив свои стремления. К тому же нам во-о-о! как было нужно сфотографировать параплан с рекламой в воздухе. Людей не видать, недалеко какая-то деревушка, огородики, лесок, состоящий из колючих кустарников «держи-дерева», у которого колючки как гвоздь «сотка» - почему бы не полетать и мне самому. Хотя до этого я летал только в Крылатском на высоте два-три метра над землёй. Но ребята предложили – не отказался. Валера и Володя были уже опытными планеристами, а у меня с парапланами как-то хуже получалось, чем с парашютами. Там, за мои 30 прыжков, удалось научиться определять примерную точку посадки – куда тебя несёт, а вот у крыла, видимо, какие-то свои законы, что точку посадки я никак не чувствовал. Но Валера мне всё объяснил: «Вначале летишь налево, до во-о-он тех пальм, потом поворачиваешь и идёшь на посадку на во-о-он тот огород!» С этой инструкцией я и взлетел.

Вначале полёт шёл по плану, и мне удалось достичь банановых пальм, но меня всё время смущала высота - метров под 100. Удалось и развернуться над пальмами, только при поиске места посадки – того самого огорода с какими-то засохшими прутиками, торчащими из выжженной земли, мне стало ясно, что высота слишком велика и я перелетаю огород! Разворачиваться – поздно! Низко уже! Курс – в заросли, в те самые, с шипами – «гвоздями-сотками»! Чувствую: «Щас будет больно!» Как в «Золотом телёнке» с Паниковским – «щас будут бить!» – но деваться некуда. Лечу ногами вперёд и уже вижу картину, как я припечатанный сотней шипов-гвоздей вишу на «держи-дереве». И тут краем глаза, боковым зрением вдруг замечаю – какой-то прогал среди этих страшных зарослей. Туда, влево, перед самым касанием земли я и завалил параплан. Удар! Серия кульбитов, головой об землю – каска цела! – ещё разок! – всё ещё цела! Стропы перепутались и обвили меня всего вместе с травой и ветками кустарников – стоп. Встаю и сквозь клубы пыли вижу десятка два восхищённых негритят, которые разинув рты взирают на «чудо, упавшее с неба!». Всё как в мультфильме про циркового льва Бонифация. И точно такой же гордый, как тот лев, я деловито отряхиваюсь от пыли, терплю дикую боль в коленке, медленно сворачиваю параплан в огромный ком и хромая, но с выражением лица – «Вот так надо летать и приземляться!» – шествую на холм, откуда стартовал. Негритята, ещё более счастливые, чем я сам, сопровождают меня. Всё завершилось, в общем-то, благополучно, но после этого случая мы в Африке больше не стали летать.

Вообще, с Килиманджаро связано начало российской эры коммерческих экспедиций по проекту «Семь вершин» нашей «Команды Приключений». Первым стал, конечно, Эльбрус, когда мы тот новогодний праздник 1 января отметили на вершине, а вот уже в «рабочем», так сказать, порядке, вторая коммерческая поездка была на Килиманджаро. Но так как сам я там уже был, то гидом в экспедицию поехала моя жена Люда Коробешко. Всё равно лучше гида в мире не найти!

Во-первых, она была опытным альпинистом, во-вторых, специалистом по языкам, в-третьих, отлично владела психологией групп, и шесть человек тогдашнего состава были просто счастливы, что им достался такой приятный гид. Можно себе представить, с какими глазами сама Люда потом рассказывала о той поездке, – ведь это был её первый выезд за границу.

Женский и мужской взгляд на Килиманджаро! Для сравнения

Что тут скажешь – Люда просто опасалась: «вдруг что-то сделает «не так!» Как это «не так!» – не знала, но боялась. Солидные «дяди», которыми надо было руководить, которые «солидно» занимались своим активным отдыхом, естественно, спрашивали своего гида: «Ну, вы-то уж во всех странах побывали. Как там дела в Непале, мы в следующий раз хотим на Эверест?» На что девушка честно отвечала, что «первый раз за границей!» Они хохочут: «Хорошая шутка! Отличный юмор!»

Всё тогда закончилось удачно, эти люди до сих пор все с нами ездят, теперь они – просто наши хорошие друзья. Они естественно «заразились» вирусом «номер семь» и спят и видят себя на всех искомых вершинах. Например, Юра Лукьянов из той когорты «первых», который всё время ездил на восхождения со своими дочками, недавно заявил, что «следующая его поездка – это Антарктида, Массив Винсона, и конечно же, у него и мысли нет с кем-то ещё туда ехать, кроме как не с нашим боевым «Клубом Семь вершин!»

А наш друг, участник команды Илья Гаврилов назвал построенную им в Приэльбрусье гостиницу не иначе как ... «7 Вершин»! Естественно.

Это, кстати, наш непреложный принцип: все, кто хоть раз с нами на какую-то вершину ездил, становятся нашими друзьями! Принцип сам собой родился в самых первых поездках, после Килиманджаро третьим в нашей истории был Арарат. Он появился как-то неожиданно, случайно, он вовсе не из списка «Семи вершин», но был единодушно выбран людьми, когда 18 человек согласились с этой идеей, словно сговорились заранее. С тех пор, тем составом, мы вместе.

Две из «Семи вершин» стоят очень близко к экватору – Килиманджаро и Пирамида Карстенс. Это экватор планеты даёт какие-то невообразимые, неестественные эффекты света, тени и красок. Почему существует эта тайна рассветов и закатов на нашей планете? Где бы ты ни был, в каком бы краю, но рассветы и закаты – это та естественная красота, которая потрясает и запоминается, и остаётся в душе, одухотворяя рассказ путешественника какой-то непонятной силой. Но рассветы и закаты на высшей точке Африки особые: в эти минуты вместе с ярчайшими переливами цвета вдруг открываются далёкие-далёкие дали и кажется, что горизонт здесь удаляется дальше, чем в иных местах Земли, кажется, что на закате вот-вот увидишь оба океана с этой вершины. Или это женский взгляд на Килиманджаро, ведь о прелести рассветов и закатов рассказала только гид Люда Коробешко!?

Как для неё, так и для Сергея Кофанова эта вершина стала первой в карьере горного гида. Но мужчине мир видится иначе: кто-то как-то, у костра, когда всё по душам, заговорил о нелёгкой участи горного гида. Он и не спит нормально, и не ест как все, а ещё таскает за «чайников» вещи, поправляет им снаряжение, всем надо помочь, и всё следит, как бы что-то не то! – а ещё ведь и командовать надо. Пропустил, наверное, гид все прелести Килиманджаро – у тех «чайников» глаза горят от счастья, а гид только и думает: «Ещё и до аэропорта добраться надо в целости и сохранности!» Какой уж тут фотоаппарат!

Вот за всех гидов, пропускающих прелести красок на закатном Килиманджаро, заступился Сергей Кофанов, – как же, ему сам Бог велел, ведь он теперь один из опытнейших гидов «Команды Приключений Альпиндустрии»:

– Перед поездкой я сильно волновался: это был мой первый выезд в качестве гида нашей команды: что нужно будет делать, чтобы люди не заметили, прежде всего, меня, как гида; как вести себя в тех или иных ситуациях? А вообще-то какие ситуации могут возникнуть там, в стране детских мечтаний, в Африке! В группе разные люди: есть новички, есть спортсмены, ну, кажется, со спортсменами буду чётко, по-военному! Но в основном поехали люди самодостаточные, состоятельные, которые уже выработали ко всему какое-то своё мнение и куда там гиду в горах, на маршруте, каким-то образом это мнение изменить. Да-а-а, задачка! Но, оказывается, и у них, самодостаточных людей, не умерла романтика в душе – в забытом детстве они тоже убегали за окраину своего городка посмотреть – что там, хотя страшно боялись быть выпоротыми отцом! – а сейчас убегают от суеты городов, от офисных сетей и туда же – за окраину горизонта, и естественно, в Африку! Вы были ребёнком? Были же. Куда хотели отправиться путешествовать? Тогда, в детстве, это не обсуждалось – только в Африку. Сегодняшняя поездка на африканскую Килиманджаро и есть та реализовавшаяся, наконец-то, мечта – убежал, в Африку, и отец не выпорет, хотя вот этого жаль – не помешало бы и сейчас... Э-э-эх!

Но не забывайте – и гиду тоже надо точно так же убежать, он же тоже оттуда – из детской мечты после чтения романов Жюля Верна. Да-а, компания собралась: беглецы и беглянки одни. С такими только на Килиманджаро и идти.

– Конечно, в какие-то моменты, особенно экстремальные, гид может приказать, но в нормальной обстановке ты для них скорее папа-мама, но не руководитель. А может – это так и должно быть? – и гид должен под клиентов подстраиваться, себя пересиливать? Волновался очень!

Кто-то путает гида и тренера – это две весьма разные вещи, даже абсолютно. Если тренер «лепит» из своих подопечных подобие себе, то гид, наоборот, «перелепляет» себя. Вот здесь и нужно то самое высокое мастерство-чутьё, чтобы, переделавшись «под клиента», всё равно осталось бы главное – уметь найти варианты обеспечения безопасности, и добиться при этом вершины!

В той первой поездке в качестве гида на Килиманджаро мне очень повезло: в тот год было сильное наводнение, был страшный ураган, всё просто смыло с лица африканской земли. Когда мы встали нашей группой на вершине, то оказались выше урагана, а он трепал всех внизу как хотел. Спускаемся в его недра: Боже мой, неужели такое можно восстановить, эти дороги, ставшие хуже российских, а где теперь жить несчастным африканцам – наверное, правительство и не вспомнит о них? Неужели эти обтрёпанные, как трава, деревья когда-то возобновятся и встанут, это же теперь пустыня! Скорее в аэропорт, где наши билеты? Какие билеты – дорогу размыло! Ну, всё, теперь мы тут останемся жить, – девочкам проще, у них всегда есть вариант: «выйду замуж за африканца и у нас родятся курчавые негритята!» Скорее, скорее, гоним, у нас отличный водитель, хоть он и негр, но наш автобус просто чудом объехал эти размывы – и как это мотор не заглох в полутораметровой засасывающей жиже? Самолёт взлетал, разбивая брызгами гигантские лужи на взлётной полосе – неужели теперь, после нас, никто больше не увидит эту сказку Килиманджаро, не полюбуется в этот калейдоскоп гор, саванн, диких животных, непохожих на нас людей, невообразимой еды (и как мы не померли от неё?), непростого маршрута, когда ты уже готов был отказаться от мечты, потому что припёрло куда-то вот сюда, к горлу, крепко!? Мы убежали, счастливые, от урагана и теперь ещё более счастливые лелеяли мыслишки, что были последними кто всё это чудо видел – пора начинать писать мемуары...

Но только вернувшаяся с вершины Ухуру (или Килиманджаро, или Химнчджавгво и пр. – по-местному) следующая экспедиция почему-то утверждала, все в один голос! – что ничего такого подобного, никаких-таких наводнений, не было и быть там не может! Что всё просто чудесно, великолепно и вновь прибывшие повторяют наши же слова, которые мы уже в интернете выложили! А-а-а, это их африканская турфирма куда-то в другие места возила, куда-то подняла и сказала, что это Килиманджаро – они и поверили, вот, лопухи-хи-хи! Там же всё смыло ураганом – сама видала!

– После той поездки вся наша команда передружилась, мы стали друзьями, и твёрдо решили, что только вместе едем на следующую вершину. В переписке решим – на какую, хотя уже в самолёте было ясно – большинство склонилось в пользу Мак-Кинли. Боже мой, куда меня несёт!

– Позвольте, но куда столько гидов: там же на Килиманджаро местная фирма даёт своих гидов?

– Не знаю о чём это вы: какие-такие местные гиды – моя роль в поездке была главенствующей! Да-а, вроде бы появился уже на горе местный парень, вроде бы он уже 150 раз был на вершине – молодец, конечно, покажет, расскажет (только мы того языка не знаем), но главное – мой опыт вполне достаточен, чтобы в каких-то реальных ситуациях поправлять и местного гида. Это только в структуру их местной организации вмешиваться нельзя, а в остальном – свой гид нужнее, чем местный!

Если вам интересно, что по этому поводу бывает – расскажу. Было это на вулкане Илиница-Кортекс – это 5100 метров – на Новый Год. Помню, мы уже сходили на вершину, и вот на спуске в одном проблемном месте я попросил местного гида провесить верёвку. Он это сделал, но, перед тем как идти, я проверил как он завязал узлы на верёвке? Причём гид-то был вроде бы опытный, он был и на Мак-Кинли, и на Аконкагуа. И тут вижу: узел булинь он вяжет неправильно, узел-то известный, но видимо так его научили, с самого начала неправильно. Слава Богу, что я подошёл и проверил, а то были бы спасательные работы вместо радости от вершины. Так что в любом случае местного гида надо контролировать обязательно!

Хотя – мы же встречаемся в следующем походе на «Семь вершин», выберем, например, Мак-Кинли, там местных не будет, пойдём одни, вот когда каждый, кто ещё не был в команде, почувствует себя настоящим спортсменом-альпинистом.

А если о красоте гор, то мужика вообще крайне трудно разговорить – это потаённое, сердечное, в этом вопросе душа русская так просто не раскрывается. Разве что когда у костра разговорился Сергей Кофанов: «В высоких горах красота другая: скалы, снега, она более суровая, но не становится из-за этого хуже, нет! – она просто другая! На самом деле редко встретишь запоминающийся рассказ о горной природе, наверное, только художник может её передать, а вот фотограф?.. Был у меня свой опыт фотографии, но где-то на уровне третьего-второго разрядов: когда я выполнял их, то возил с собой аппарат, старался снимать – тогда у меня было свободное время это делать. А вот когда начался серьёзный спорт – там уже не до фотоаппарата: во-первых, лишний килограмм возить, это лишняя нагрузка, а потом – ты просто не успеваешь снимать, на маршруте время экономишь, его и так не хватает, поэтому от фотографии я отошёл.

Но для восприятия красоты фотоаппарат вовсе не нужен: красота впитывается в человека какими-то иными, чем зрение, непонятными каналами, ты просто чувствуешь её – вот она. И когда возвращаешься на равнину, домой, то в своих рассказах опираешься именно на необъяснимое ощущение красоты, ты стараешься передать её, и фотоснимок тут лишь чуть-чуть помогает, но не заменяет чувства красоты – его можно получить, только если самому побывать там, наверху, на маршруте.

И вообще получается, если следовать привычным знаниям, что на огромной высоте, на том же Эвересте, люди «ничего» не видят, слишком тяжела там нагрузка на организм, люди просто не могут отдавать силы ещё и на эмоции, но, однако же, красота как-то впитывается в них. Очевидно, происходит это на подсознании, и «ничего не видевший» там восходитель на главный пик Земли, спустившись вниз, вдруг начинает о тех дивах природы рассказывать так, словно он не «умирал» на той высоте, когда едва передвигал ноги, словно автомат с «сажающимися» уже батарейками, а только и делал, что любовался стратосферными видами, красками, красотой поднебесья. Но ведь прямого обращения к эмоциям на маршруте не было, не было, – занимаются ли учёные этой загадкой, которую вновь и вновь подтверждают восходители на высочайщий пик планеты, превращая загадку в факт?»

Так было и у Сергея Кофанова – но ведь отлично всё помнит! – тогда в первый раз он взошёл на Эверест, и на вершине к нему подбежал шерпа Мингма, кричит «Поздравляю! Давай я тебя сфотографирую на память?!» А в голове у гида почему-то другие заботы крутятся: «Надо дождаться клиентов, потом мы будем спускаться вместе с ними». Сергей и отвечает: «Нет, давай потом, в следующий раз!» Мингма и опустил фотоаппарат. Это сейчас смешно, когда сидишь внизу, в городе, голова привычно работает, а там было, как говорят, на полном серьёзе. Так у Кофанова и нет снимка, что он стоит на вершине Эвереста.

«Наверное, можно утверждать, что те люди, кто лучше других переносит тяжесть высоты, могут больше времени и сил уделить обращению к своим эмоциям на горных маршрутах, – вот эти восходители стараются обязательно взять фотоаппарат и поснимать на высоте или, как художники, рисуют. Хотя в 100-летней истории отечественного альпинизма есть всего один пример о человеке, который и высоту хорошо переносил, и впитывал окружающие фантастические виды, чтобы перенести их на живописные холсты – это великий Евгений Михайлович Абалаков. Но он редкий феномен, уникум, вообще. А вот упорных фотографов, которые дополнительно нагружают себя на большой высоте, достаточно много – у нас самые успешные это, наверное, Глеб Соколов, да вот был, да ушёл, Саша Фойгт. Глядя на их фотографии, представляешь, как они затаивали дыхание там, где и без того кислорода в организме нет, чтобы ещё лишать себя его малой доли в очередном вдохе.

Уверен, все, абсолютно все альпинисты нет-нет, а, или вслух или в душе, это уж обязательно, подумывают: «Вот уйду на пенсию, когда не смогу уже ходить в горы, то сяду и напишу книжку воспоминаний, про все свои походы расскажу! И фотографий у меня много!» Кто бывал в горах, общался с этой дикой природой, тот знает, что где-то рядом ходит тут вдохновение, и вот: «Если бы умел рисовать – нарисовал бы, или если бы умел симфонию сочинить – сочинил бы!» Жаль, что такие желания редко у кого потом выливаются всё же в книгу, или в картины, или в музыку, а то бы полки в книжных магазинах были бы сплошь заполнены рассказами о горах. Но если кто возьмётся – то уж действительно всегда будет о чём рассказать! А если ещё к тому же выполнил список «Семь вершин» – сам Бог велел! – автоматически просится эта твоя исполнившаяся большая мечта, длинная жизненная дорога в рассказ, в роман, в книгу, в серию фотографий, в выставку или статьи в журнале».

Александр Абрамов из Моши: "Сегодня у нас был потрясающий день!"

"Сегодня вся команда прилетела в аэропорт КилиманджароНи одной дамы, Все мужики... Для убедительности редактор приводит список участников: Абрамов Александр (гид) Апалько Александр Горбачев Андрей Козлов Максим Коптилов Александр Миронов ...

"Сегодня вся команда прилетела в аэропорт Килиманджаро

Ни одной дамы, Все мужики... Для убедительности редактор приводит список участников:

|

Абрамов Александр (гид) Апалько Александр Горбачев Андрей Козлов Максим Коптилов Александр Миронов Федор Морозов Александр Селин Иван Селин Сергей Серафимов Алексей |

Экспедиция началась!!!

Конечно всем супер понравился на наш отель, расположенный в лесу на огромной лужайке.

Африканские деревья, цветы, маленькие домики и даже вышедший встретить нас прямо к воротам разноцветный Гекон.

Конечно, всё омрачила пропажа на перелёте из Найроби 3-х баулов, но мы не унываем. Баулы найдутся, а время, потраченное на горевание, уже не вернуть.

Поэтому помывшись и переодевшись, мы устремились к Новым приключениям. Вначале поездка в деревню племени Чага, нации гидов и портеров, работающих на Килиманджаро как шерпы на Эвересте. Здесь мы увидали как куются стрелы и копья. Затем мы переехали в древнюю деревню Чага и увидали, как растёт кофе и бананы, а с деревьев на нас падали бомбы из спелых Авокадо.

Оказалось, что Чага рыли пещеры под землёй, чтобы прятаться от воинственных масаев. И мы залезли в один из таких ходов, где можно было передвигаться только "гусиным шагом". Причём, как оказалось, туннель ведёт от деревни Марангу прямо до Кибо Хат(примерно 20км)

Затем был шикарный водопад с озером внизу и поедание образцов местной кухни, таких, как варёные бананы с картошкой и банановое пиво. Но вид бананового пива домашнего производства не внушил доверия и пришлось запить его большим количеством местного же джина, кстати очень приятного на вкус. Ещё была покупка всего необходимого и плотное общение с местными жителями. Групп-фото со всей деревней, включая грудничков.

День удался на славу! Так что по общему решению поход на дискотеку был признан уже перебором, и команда отправилась по "камерам".

Кстати сейчас ночью идёт дождь.

Вся группа Клуба 7 Вершин на крыше Африки! Поздравляем!

Килиманджаро.

"Сегодня в 8 утра вся группа была на вершине Килиманджаро. Восхождение длилось 7 часов 30 минут. Физически все участники оказались очень сильными. Сейчас группа спустилась в Хоромбо. Всех ждет торжественный ужин." Гид "7 Вершин" - Люба ...

"Сегодня в 8 утра вся группа была на вершине Килиманджаро. Восхождение длилось 7 часов 30 минут. Физически все участники оказались очень сильными. Сейчас группа спустилась в Хоромбо. Всех ждет торжественный ужин."

Гид "7 Вершин" - Люба Иванова.

Группа на хижине Хоромбо...

Килиманджаро.

Передает наш гид Люба Иванова. "Мы на хижине Хоромбо, на высоте 3700 м. Группа отличная, все сдружились. Самочувствие хорошее. Погода немного дождливая, но мы полны надежд. Отдыхаем, скоро ужин. Еда здесь очень вкусная, всем нравится. До ...

Передает наш гид Люба Иванова.

"Мы на хижине Хоромбо, на высоте 3700 м. Группа отличная, все сдружились. Самочувствие хорошее. Погода немного дождливая, но мы полны надежд. Отдыхаем, скоро ужин. Еда здесь очень вкусная, всем нравится. До связи завтра, привет всем!"

Новая экспедиция «Клуба 7 Вершин» вышла на маршрут.

Килиманджаро.

04/01/2010. Стартовала очередная экспедиция «Клуба 7 Вершин» на вершину Килиманджаро. Передает наш гид - Люба Иванова (она же Люба Першина, она же просто Любаня). «Из Африки всем привет. Мы прилетели, вся группа в сборе, ...

04/01/2010. Стартовала очередная экспедиция «Клуба 7 Вершин» на вершину Килиманджаро.

Передает наш гид - Люба Иванова (она же Люба Першина, она же просто Любаня).

«Из Африки всем привет. Мы прилетели, вся группа в сборе, все отлично. После завтрака и отдыха на маршрут вышли:

Вячеслав Адров

Александр Викторов

Екатерина Новичкова

Валентина Щеколдина

Виктория Щербина

и 8-го января к нам присоединяется ещё одна участница - Маргарита Малюкова». Будем ждать новостей.

Владимир Алексеев. ГАРА

Пролог У Сергея Алексеева встретил размышления о русском языке, в том числе и о происхождении таких слов, как «ГА», что у наших предков означало движение, путь, и «РА» – свет, Солнце. Я не филолог ...

Пролог

У Сергея Алексеева встретил размышления о русском языке, в том числе и о происхождении таких слов, как «ГА», что у наших предков означало движение, путь, и «РА» – свет, Солнце.

Я не филолог и не могу оценить, насколько правильно такое толкование этих слов. Но мне нравится. Как нравится и соответствующее понимание слова «ГАРА» – путь к свету или светлый путь.

Пишем «гора», произносим «гара», подразумеваем «ГАРА»…

Один день пути

Постепенно всё вокруг затихло, но чувствую, что многие, как и я, не спят. Разве что Игорь - наш гид от Клуба «7 вершин». Что ему 4700, когда он практически постоянно в горах, за плечами Эверест, другие восьмитысячники, да и на Килиманджаро он уже сходил недели две-три назад с очередной группой Клуба.

Для несведущих, 4700 м – это высота приюта Кибо. Пользуясь альпинистской терминологией – штурмовой лагерь. И завтра мы попытаемся подняться на Килиманджаро, точнее, на ее высшую точку – пик Ухуру (5895 м).

Когда же началось это восхождение на высшую вершину Африки?

От входа в национальный парк «Килиманджаро» или из аэропорта с тем же названием? А может лет 5 назад, когда стал «бродить» по Интернету и открыл новое для себя понятие «треккинг». Именно тогда и зародилось желание подняться на Килиманджаро.

Но возможно всё началось ещё раньше, в начале 70-х годов прошлого столетия, когда случайно досталась горящая путевка в альплагерь, и я впервые воочию увидел прекрасные вершины Домбая с непривычными слуху названиями и красивыми легендами: Сулахат, Домбай-Ульген, Белалакая. Затем была череда альплагерей и сборов, другие районы Кавказа и Фанские горы, школа инструкторов альпинизма и работа инструктором. А потом – перерыв, затянувшийся почти на 25 лет.

Вершины манили всегда. Манят и сегодня. Но когда тебе за 50, то начинать всё сначала и ходить ради «клеточек» уже не интересно. А душа чего-то просит. Причём явно не сто грамм. И теплится надежда, что нынешнее путешествие позволит понять, что же именно ей нужно.

Может быть с этого шага начнётся новый путь. А может – продолжится старый. И тогда перерыв, даже такой длительный, не будет уже иметь никакого значения. Просто очередной, хотя и «чуть» затянувшийся привал. Вот только оценить – твой ли это путь – можно будет тогда, когда путь уже окажется пройден.

Африка! Впервые на другом континенте и в другом полушарии. Дух захватывает от новых ярких впечатлений и одновременно от ощущения возвращения к чему-то знакомому, но позабытому. Пусть не привычный Кавказ. Здесь всё по-другому. И Килиманджаро по началу не воспринимается как гора. Всё кажется, что это пока только подходы к ней. А на самом деле это уже ОНА. Одна из самых больших отдельно стоящих.

Нелирическое отступление:

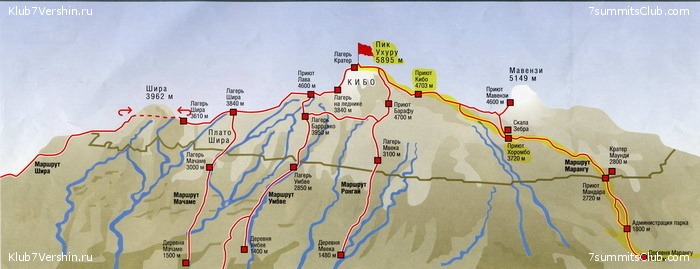

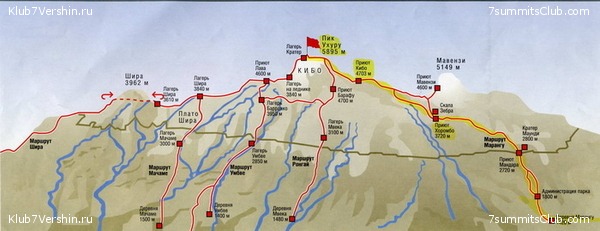

Килиманджаро – один из самых больших отдельно стоящих массивов в мире — около 80 километров в длину и 40 километров в ширину (Википедия).

Всё ещё впереди

Начиналось всё замечательно. Но лёгкости хватило только до приюта Хоромбо (3700 м). А к вечеру стало плохо. То ли что-то не то съел, то ли горняшка прихватила. Спасибо Игорю и Диме, поддержали морально и даже заставили выпить какую-то гадость. И хотя самочувствие улучшилось не сильно, но и до Зебры-Рокс поднялся, и до Кибо добрался. Только поесть пока не получается. Мутит от одного вида еды. И вот лежу теперь здесь на нарах, холодный и голодный, и пытаюсь заснуть.

Людей на Кибо, как и на всех остальных приютах довольно много. Много корейцев, немцы, американцы и прочая публика. Есть и наши.

Днём раньше на приюте Хоромбо встретили ещё одну группу Клуба под предводительством Людмилы Коробешко. Они уже спускались вниз после успешного восхождения.

А сегодня, подползая к приюту Кибо на обычное здесь приветствие «хай» услышал в ответ на русском языке:

- Привет.

- Привет. И чем же это я так выделяюсь?

- Эмблемой «Bask» на куртке.

Ребята оказались из Питера. Перемолвились всего парой слов, а в памяти осталось.

Потом были и другие интересные встречи. Но это было позже. Сейчас же на приюте Кибо ночь.

Так и не понял, уснул я или нет. Но уже пора вставать. Двое из нашей группы идти отказались. Ну, что же, это их право.

Не помню, может что-то съел, а может показалось, что ел. Но чай пил, это помню точно. Стоп. Это что же получается! Я с подъёма на приют Хоромбо практически ничего не ем? А силы откуда берутся? Пусть их и не много, но они пока ещё есть. Может быть подпитываюсь от солнца? О чем-то подобном читал то ли у Шаталовой, то ли у Брэгга.

00-45. Пора. Вперед, вверх и с песнями.

«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро,

Парам-парам-парам-парам, на то оно и утро»

И мы направились в гости к вершине.

Стартовали бодренько. Догоняем и обгоняем вышедших раньше нас. А потом потихоньку я стал сдавать. Такое ощущение, будто бы в рюкзак кто-то на ходу подкладывает булыжники.

Ну вот! Ещё одну каменюгу добавили!

Ноги переставлять всё труднее и труднее. В конце концов практически пустой рюкзак отдал гиду-негру, но легче не стало. Ребята убежали к вершине. Со мной только Игорь и местный гид. Игорь впереди, задает темп, точнее, подлаживается под мой. Кажется, что при таком темпе он умудряется спать на ходу как солдат на марше.

А ниже по склону следом за мной идёт местный товарищ, готовый ловить клиента, если тот решит по-быстрому слинять вниз. Но клиент пока ещё передвигается сам. Даже пинками подгонять не приходится.

Кстати, интересно, а если я откажусь идти, меня понесут или бросят здесь? А если понесут, то куда? Вверх (чуть-чуть ведь осталось) или вниз? Нет, вверх вряд ли. Халява не пройдёт. За это придется доплачивать, а денег с собой нет. Так что, увы. Придётся топать. Самому. Ножками. Вверх.

«Парам-парам-парам-парам…»

Как же тяжело… Абрамову с сотоварищами должно икаться. Знают же, что пятый-шестой дни с точки зрения адаптации к высоте самые поганые. И всё равно. Нарочно что ли? Ведь высота – она и в Африке высота. Сами-то постоянно в горах, постоянно в форме… Планировщики, блин.

Но ведь всё было известно заранее: и что гора высокая, и что восхождение на пятый день. Так что нечего ныть. Гора ведь всё равно не поймёт, что из-за работы и домашних дел у тебя не хватает времени на серьёзные тренировки. Раз пришёл, значит считаешь, что подготовлен. А не тянешь – топай вниз. И некоторые уходят. Кто-то – чтобы вернуться, а кто-то решает, что спокойно проживёт и без этого. Каждый выбирает сам.

Скорей бы всходило солнышко. Может действительно подзаряжусь от него.

К слову, рассвет, когда находишься выше облачности, и солнце появляется из облаков как из моря, – одна из самых ярких и запоминающихся картин. Такое впечатление, будто извержение вулкана начинается, либо само небо взрывается. Любоваться таким зрелищем можно до бесконечности. Внизу таких рассветов не увидишь. Может быть и ради возможности увидеть такую красоту люди стремятся вверх?

Восход солнца (с приюта Хоромбо)

На Гилманс-Пойнт (5681 м) поднялись еще затемно. Это край кратера (ведь Килиманджаро – вулкан) и до высшей точки надо набрать ещё 214 м по вертикали. Обычно этот участок проходят за час-полтора. А сколько времени понадобиться мне?

«Парам-пам-ам-м-м-м-м …»

Слов уже нет. Остались одни буквы. Но ноги потихоньку переставляю.

Эх, «где мои семнадцать лет»…

Но вот наконец-то впереди показалось известное по многим фотографиям деревянное сооружение. «UHURU PEAK TANZANIA 5895 M». «WELCOME».

УРА!

На вершине

Понимаю, что не велико достижение, но сегодня для меня это практически потолок. Поэтому вдвойне приятно, что дошёл.

И сил сразу прибавилось. Возможно от осознания того, что дошёл, что теперь только вниз. А может и вправду от солнышка?

Нелирическое отступление:

Снежная шапка, покрывавшая вершину горы 11 000 лет с последнего Ледникового периода, быстро тает. За последние 100 лет объем снега и льда уменьшился более чем на 80 %. В 2002 году многие эксперты уже предсказывали полное исчезновение ледника в течение 15 лет. В марте 2005 появилось сообщение, что пик практически полностью освободился ото льда, впервые за последние 11 000 лет (Википедия).

Снега Килиманджаро

Как здесь было 11 000 или 100 лет назад не помню. Но снег на Килиманджаро пока ещё есть. Хотя осталось его действительно мало. Говорят, что будто бы восходителей к снегу близко уже не подпускают и руками его трогать не разрешают, дабы не ускорять процесс таяния. Вроде как для этого и идёт с каждой группой местный гид. Не знаю, правда, или нет. Но нам всё равно, к снегу и так никто не рвётся. Его нам и в России пока хватает.

После восхождения - джип-сафари со слонами, жирафами, зебрами, львами, прочими животными и птицами. Видели даже одного облезлого носорога (говорят, что они уже и в Африке редкость). Только одно перечисление увиденного может занять места больше, чем весь этот рассказ.

А посещение деревни одного из самых известных, наверное, африканских племён – масаев? Увиденное поразило настолько, что теперь, когда кажется, что всё в жизни плохо, говорю себе – «Вспомни масаев». И жизнь сразу становиться светлее.

После сафари всего на одну ночь мы снова вернулись в город Моши. Может быть для того, чтобы ещё раз взглянуть на тебя, БОЛЬШАЯ ГОРА. Спасибо тебе за то, что позволила подняться на неведомую ранее высоту, что подарила надежду на продолжение пути.

Плывущая в облаках (вид из Моши) (вид из г. лаках

А потом был остров в океане.

Занзибар! Ночной Стоун-таун, пляжи с белым словно снег песком, океанские приливы и отливы, коралловые рифы с яркими разноцветными рыбками словно их раскрашивали цветными мелками дети … Но это уже другая история.

Эпилог

Через несколько дней после возвращения из описываемой поездки спросив у сына, каким я вернулся, получил ответ – «счастливым». И это правда.

Маадыр Ховалыг. Килиманджаро - врата на другие вершины.

Как можно спать 12 часов кряду, да притом от такого долгого лежания кости заноют да суставы закостенеют. Так думал я, залезая в пуховый спальник на нижних нарах. На верхнюю полку залезла Марианна, а на соседних устроились англичане. ...

|

|||||

Как можно спать 12 часов кряду, да притом от такого долгого лежания кости заноют да суставы закостенеют. Так думал я, залезая в пуховый спальник на нижних нарах. На верхнюю полку залезла Марианна, а на соседних устроились англичане. Местное время только 19 часов вечера, но на улице темная ночь. Увидев наяву такую раннюю африканскую, вернее, танзанийскую ночь, мы с Марианной долго и тихо смеялись: только младенцев можно в такое время уложить спать.

Это был наш первый вечер в Экваториальной Африке. Прилетели мы в Килиманджаро в полночь. Нас встретил Еммануэл, интеллигентный молодой человек. Еще суток не прошло, как мы ступали на африканскую землю. Но то ли оттого, что перелет из Москвы через две столицы -- сперва одну из богатейших стран мира Катар – Доху, а потом через Найроби – главного города страны непревзойденных бегунов-стайеров Кении, был долгим и утомительным, или оттого, что у африканской ночи чудодейственная успокоительная сила, я заснул сразу же. Проснулся вдруг посреди ночи и обрадовался: вот увижу африканскую ночь. Надел налобный фонарь «Petzl», засунул ноги в кроссовки. Стараясь не шуметь, вышел из хижины лагеря Мандара.

Томас и Емануэл

|

|||||

Спустившись с крутых ступенек и, отойдя на несколько шагов, вскинул голову назад. Надо мной мириады звезд, но луны не было. В ограниченной сфере между крышами хижин и ветвями высоких деревьев джунглей я искал знакомые созвездия Большой и Малой Медведицы, Плеяды. Сколько раз во время охоты у себя на родине я вот так же всматривался в ночные или вечерние звезды. Они были моими ориентирами, и часами, и предвестниками погоды. Сейчас над моей головой не было ни одной из них. «Я как пятиклассник, – усмехнулся про себя. – Ищу созвездия северного полушария в южном полушарии». И стал искать столько раз вычитанный в книгах о мореплавателях созвездие Южного Креста. Оно должно быть формы неправильного креста. Но разве его найдешь среди тысячи звезд, когда у них яркость меньше чем у Медведицы? И африканский Млечный Путь был каким-то расплывчатым, жидким. Я глубоко вздохнул. Вот оно какое, звездное небо Экваториальной Африки!

Проснулись в 7 утра и снова с Марианной смеемся, разговаривая на родном языке. Оказывается, в Африке можно спокойно проспать полусутки, как хорьки. Наш гид Балтазар стучится в дверь. «Гуд моонинг!» -- приветствует он, показывая белоснежные зубы. А ведь его, Балтазара мы знали еще у себя на родине. Через Всемирную паутину -- Интернет он вошел в наши души. Перед экспедицией на Килиманджаро мы между собой то и дело шутили: «Там в Танзании у нас есть друг Балтазар!». А с живым Балтазаром мы встретились вот как.

Из трехзвездного отеля, где мы отдохнули полночи, Еммануэл доставил нас в турфирму «Транскибо» в небольшом городке Моши. Его директор, мистер Томас -- веселый малый, широко улыбнувшись, неожиданно сообщил нам: «Вас будет сопровождать один из лучших гидов фирмы – Балтазар». Не веря своим ушам, мы невольно вскрикнули. И предстал перед нами наш заочно знакомый -- Балтазар, коренастый, с приветливой улыбкой на широком лице, шагающий вразвалочку, как деревенские мужики. С первых же минут знакомства мы стали близки, как старые друзья. «Мое дело сопровождать вас, показывать. А ваше дело – смотреть, есть и спать», -- говорил он, когда мы осматривали кратер Маунди около второго лагеря Хоромбо. Действительно, он ни на метр не отходил от нас во время всего путешествия.

Известный гид Балтазар

|

|||||

Охота за звездами во вторую ночь была неудачной. Лагерь Хоромбо на высоте 3720 м был окутан плотным туманом. Но то, что я увидел при свете налобного фонаря, изумило меня. Предо мной и сплошь вокруг меня висели в воздухе сотни тысяч, а может миллиарды капелек тумана. Эти микроскопические капельки не двигались, а висели в ночном воздухе. Я их сравнил с кончиками игл, которые можно сосчитать, разделив на кучи: сотнями, тысячами. Иногда мне казалось, что круг от света фонаря был огромной лупой. Каждая махонькая капелька не касалась других капелек, ее окружавших. Да, ничего не скажешь, это Африка.

Эту самую Африку мы стали измерять стопами через джунгли. Загадочное слово «джунгли» пришло в мое сознание еще в раннем детстве из кинофильма «Тарзан», в котором в роли человека-обезьяны снялся олимпийский чемпион по плаванию американец Джонни Вейсмюллер. До вчерашнего дня джунгли мы видели только в кинофильмах. Наяву в нем мы оказались вчера, когда пошли по тропе вверх из национального парка «Килиманджаро». Джунгли с первых двух шагов поглотили нас сыростью и зеленым темным миром. Я не раз вглядывался вглубь джунглей, но дальше 3-4 метров стояла темень сплошной зеленою стеной. Около Мандара-Хут на деревьях, как белки, прыгали обезьяны: мартышки и незнакомые нам белоснежные пушистые собратья. Какие твари здесь ползут по ветвям, стволам деревьев? Подумать страшно: пауки, змеи, гусеницы, комары – переносчики тропических болезней. Как же первые европейцы отважились исследовать африканские джунгли посреди разной твари? Это мы привиты от желтой лихорадки, глотаем еженедельно таблетки от малярии, этим обезопасив себя. К тому же я Марианне строго-настрого наказал, чтобы она ничего не пробовала на вкус, на запах, даже если жажда ее одолеет, ни капли влаги в рот не брать. Привожу пример, что английский ученый Ливингстон, исследуя эти края более века назад, не раз болел и выздоравливал но, в конце концов, сгинул от тропической болезни. А писатель Хемингуэй в 30-х годах прошлого века схватил в этих местах амебную дизентерию. Но железное здоровье великолепного охотника Хема выдержало это испытание, и вышел из-под его пера знаменитый рассказ «Снега Килиманджаро».

Посреди джунглей текла небольшая речушка с водопадом. Вода была чернильного цвета, как у рек Якутии. Мы с Марианной пытливым взглядом всматривались в темную воду, пытаясь заметить что-то, как Балтазар вспугнул нас громко: «Крокодайл!» Мы втроем громко засмеялись. Из шутки гида поняли, что в этой реке не водится животное, имя которого в советское время олицетворял юмористический журнал.

Тропа маршрута Маранга, шириной метра в полтора, по которому рядом можно идти только по двое, начиная от ворот Национального парка «Килиманджаро», с самого низа от отметки 1700 м до лагеря Кибо на высоте 4700 м и длинной в 42 километра была ухоженной. По краям этот человеческий «хайвей» был ограничен голыми ветвями, сделаны водосливные маленькие канавки в поперечину. На ней ежедневно оставляли свои следы сотни путешественников, но ни окурков, ни остатков сгоревших спичек, ни клочка бумажки мы ни разу не видели. На этой тропе не было следа технического творения человека. Строительный материал в промежуточные лагеря танзанийцы таскали на себе: 4-5 метровые доски, цемент. Обслуживающий персонал таскал питьевую воду в бачках, канистрах до самого верхнего лагеря традиционно на голове или на плечах. Здесь движущей силой были человеческие мускулы. До сих пор, с появления первобытного человека полторы миллиона лет назад в ущелье Килиманджаро – Олдувай его прямые предки таскают тяжести только на себе. Использование чисто физической силы, мускулов, в придачу с солнечными батареями в лагерях, как мы видели, помогают сохранить первозданную природу Килиманджаро. Мы наяву увидели, что одним из неистощимых запасов энергии на Земле и сегодня является человеческий мускул, он быстро восполним. В Африке эту простую истину успешно используют в повседневной жизни. Потому гидами, портерами – носильщиками на маршрутах работают молодые мужчины самого работоспособного возраста.

Неиссякаемая энергия человека

|

|||||

Я прикинул, хорошо, что танзанийцы и в двадцать первом веке не подводят дорогу до хижины Кибо. А то бы один водитель с мотором в сто лошадиных сил заменил бы двести носильщиков. Но зарплату домой приносил бы один водитель, а 199 человек сидели без работы и плевали бы в синее африканское небо. На Мандара и Хоромбо кормили нас в столовой-хижинах. Наш официант --танзаниец оказался проворным парнем, он всегда успевал занимать одним из первых место на длинном столе. Путешественников-альпинистов было сотни, так что если чуть прозевал -- дожидайся второй очереди. Здесь стоял шум-гам, равный гулу водопада Виктория. В столовой сплелся конгломерат языков, громкий разговор шел, может на 10, а может на 20 языках, но не слышно было нашего родного рашен. И мы добавили свой язык, не услышанный хижинами за их деревянный век. На небольшой скатерти наш официант ставил утренние или вечерние блюда. Еда как еда, только вот первое – суп был незнакомым. Он походил на похлебку. Цвет у первого блюда был то белый, то желтый. Когда официант спрашивал о качестве танзанийского первого блюда, мы с Марианной поднимали большой палец вверх: «о кей!». Повар узнав, что мы из России, стал частенько печь блинчики. Танзанийские курицы, вложенные в ланч, были жилистыми, небольшими, как из породы гончих. Нас радовало, что они натуральные, африканские. Этих кур видели по дороге между зарослями бананов. Иногда мы приносили на стол свои продукты. Черный московский хлеб «дарницкий» настолько сохранял свои качества, что прожив в Африке неделю, мы вернулись обратно в Россию с частью такого же « дарницкого», какой вывозили в Черную Африку.

Шли мы не торопясь, ежедневно поднимаясь по вертикали на 1000 метров. Такой темп ходьбы давал возможность неплохо акклимитизироваться. Одна из известнейших гор мира – вулкан Килиманджаро был высотой около 6000 метров. Подняться на нее не шутка. В евразийской России нет горы по высоте равной этой. Мы с Марианной знали, что такое высота и в нас теплилась надежда, что может на экваторе атмосфера будет толще, чем на наших северных широтах. Здесь 6000 метров будет равен, ну скажем, 5000 метрам северных широт. Наше предположение оказалось верным, когда мы пришли в последний штурмовой лагерь Кибо на высоте 4700 метров. Многие пожилые, но не старше меня альпинисты решили не подниматься вверх. Они идут вниз. Кореянка Мария, с первой же встречи уверявшая нас, что она представительница сильной нации, сидела на камне и рыгала. Пухлое лицо ее стало белым, как мел. Большинство путешественников были уже в объятиях горной болезни.

Закинув свой рюкзак на нары в каменной хижине лагеря Кибо, я вышел и стал внимательно изучать часть тропы, змейкой уходящей вверх на трапециевидный Килиманджаро. Как известно, по этому пути впервые на Килиманджаро поднялся немецкий географ Ганс Майер. Честь и хвала первопроходцу! На уровне этой высоты, где я стою, проложена круговая тропа и можно выбрать 6 маршрутов на вершину. Я поднял голову, окинул взглядом белые ледники в вышине на границе голубого неба и темных скал. «Надо ее обязательно взять!», -- сказал я себе и машинально сложил ладони. Поднес их к груди. Охотничий обычай язычника не подвел меня и в этом далеком краю. Я прошептал про себя взбредший в голову стих благословления к Великой Горе. «Нижний и Верхний золотой мир Африки, девять Небес, семь звезд на Небе! Будьте милостивы к нам, Священная Килиманджаро! Вершины твои остры, перевалы твои трудны! До земли мы тебе поклонимся, до небес мы тебя вознесем. Припрячь свои ветры, тучи свои разгони. Дай нам возможность обозреть с твоих высот землю, разреши нам ступить на твою священную вершину!» Без таких слов никак нельзя ходить на высокие горы, их надо уважать.

В одной из многочисленных палаток, облепивших каменную хижину, галдели портеры. Проходя мимо них, я увидел, что они рубились в карты, и возможно, матерились на своем суахили. Ниже лагеря Кибо белые облака своей сферической формой огибали землю. Что удивительно здесь, то облака не поднимались выше 3000 метров, обозначая выпуклость Земли. Я вспомнил, с чего началось наше путешествие в этот удивительный уголок зеленого континента, и на гору с певучим, загадочным названием.

Года два назад в памирском лагере на 4200 метров один немецкий альпинист рассказывал нам, что он побывал на вершинах Килиманджаро, Аконкагуа, Мак-Кинли и Эльбрусе. И есть альпинисты, которые восходят только на высочайшие вершины материков. Мы это восприняли, как должную информацию, и дальше даже не интересовались. Мало ли куда ходят альпинисты!

Как-то в долгий зимний вечер я стал «странствовать» по Всемирной Паутине и наткнулся на проект «7 вершин». Меня моментально осенила мысль: а почему мы не можем побывать на далеких высочайших вершинах материков, как тот немец? На вершины Памира ходили, мы видели, что альпинисты такие же люди, как и мы. Средняя высота нашей республики 1580м. Значит, в горах мы должны чувствовать себя намного лучше, чем жители равнинных стран. Что, у нас жилки слабы? Эти «что» да «почему» и привели нас в Африку, на ее высочайшую гору. Подлили масла в огонь рассказы гида Максима Богатырева, украинского альпиниста, врача-хирурга Игоря Похвалина в Интернете. В Москве наша команда разделилась на две группы. Мерген с Мачуком штурмуют Эльбрус. Забегая вперед, скажу что они взойдут на обе вершины двуглавого великана, когда будет греметь канонада грузино-южно-осетинской войны. Когда Балтазар сообщил нам, что сейчас пора спать, а в полночь идем на штурм Килиманджаро, мы радостно удивились. Идти в 12 часов ночи на вершину – это было экзотикой, какая нам и в голову и не приходила! Нам приходилось штурмовать вершины в 4-5 утра, но чтобы ровно в полночь идти в гору, хе-хе, такого никогда не было! При ночной ходьбе, знаю, есть свое преимущество – время идет незаметно и расстояние быстро сокращается.

Мы легли на нары каменной хижины. Спали мы или не спали -- было что-то непонятное. В 11 ночи Балтазар нас разбудил и принес «хот уот» -- кипяток и что-то из второго, до которого мы почти не дотронулись. И вот ровно в 00.00 часов 12 августа мы двинулись наверх, освещая свой путь фонарями «Petlz» на голове. Впереди нас светилась длинная вереница альпинистов. Они группами шли повыше нас. Наш гид Балтазар, побывавший на вершине более 100 раз, шел впереди, затем я, Марианна и ассистент, имя которого я не запомнил. С первых шагов на гору в такт шагам в моих ушах звенели слова: «Только вперед! Не отступать!» В высоких горах самое главное, это мы освоили давно, – не торопиться. Оказывается, и в Африке об этом знают. Еще внизу то и дело Балтазар временами повторял: «поле-поле» -- не спешите! Цокали телескопические палки по камням. Луны не было, звезды южной широты очень внимательно наблюдали за нами мириадами глаз. Было холодновато. Постепенно мы один за другим стали обходить другие группы. Теперь впереди на вышине светилась только одна группа. Я оглядывался назад и по силуэту горы Мавензи определял нашу высоту. Вот мы уже на 5000 метров. Змейкой поднимаемся по вулканической породе в темноте, через равное время отдыхаем стоя. И вдруг мы услыхали наверху песню и прихлопывание ладоней. Во, дают парни! Из слов песни гидов-танзанийцев отчетливо были слышны на суахили знакомые слова: «чамбо», «килиманчаро», «акуна матата».

Это их страна, их гора. На такой высоте, где не каждый житель другой страны может дойти до нее, они чувствовали себя, как рыба в воде. Меня охватило чувство гордости за них, за то, что простые и бедные на вид танзанийцы имеют то, чего не приобретешь даже за миллиард евро – возможность своими ногами дойти до вершины самой известной горы Земли. Внизу еле плелись, задыхались, поворачивали назад люди из разных стран и континентов, которые сотни, тысячу раз богаче их, а хозяева земли танзанийской как ни в чем не бывало, пели и плясали. Если песня – душа человека, то очередное восхождение для них, надо полагать, было праздником, по-хемингуэевски «который всегда с тобой». Эти певцы-высотники мужчины из племени чаго были абсолютно трезвые. А у нас обычно поют по ночам после горячительного, усмехнулся я про себя.

Темнокожие, цвета кожи созревшего сибирского кедрового ореха, гиды и портеры в основном были ростом около 180 см, только четвертая часть их была небольшого роста. Постоянная ходьба в гору, переноска тяжестей на голове, на спине, в руках делали их движения легкими, как у африканских газелей. Они были подвижны, сухощавы. Их лица, движения, взгляд излучали добро. Они были вежливы, предупредительны. Их доброжелательность настолько была искренней, что временами нам казалось как будто бы мы и не выезжали из России, а только сменился цвет лица людей. Они владели английским на достаточном уровне, чтобы обслужить иностранцев, а многие объяснялись, как мы заметили, и на французском, на немецком. Внизу, в деревнях и в Моши, мы видели, как танзанийцы постоянно копошились словно муравьи, как у нас в доброе колхозно-совхозное время. Даже мальчуганы, демонстрируя нам ящериц-хамелеонов на своих тонких запястьях, зарабатывали на жизнь. «One dollar», -- таков был тариф каждого щелчка наших фотоаппаратов, нацеленных на них, на их твари. Да, их родная гора Килиманджаро для них золотое Эльдорадо. Потому Танзания зарабатывает в год 1 миллиард долларов только от туризма. Это трехгодичный бюджет нашей маленькой республики. Танзанийцы принимают путешественников со всего земного шара, и надо полагать, что они знакомы с культурой больших и малых народностей. Потому мистер Томас говорил, что «рашен -- неунывающий народ».

Песня растворилась в ночной мгле и они, по всей видимости, двинулись вверх. Мы поднимаемся за ними. На очередном привале Марианна говорит, что ее тошнит. Понятно, у нее началась горняшка! Я оглянулся назад и увидел, что мы на уровне вершины Мавензи. Значит, высота 5200 метров. Я советую Марианне идти не спеша, по возможности сообщать, когда ей надо отдышаться. Гипоксию она знает не понаслышке. Цокание палок по камням, привал. Горняшка Марианну не покидает. Наверху танзанийцы снова поют и хлопают. Мы отдыхаем и слушаем их. У людей горняшка началась, а им – хоть бы хны! Опять цокание палок. Через некоторое время я чуть было не натолкнулся на Балтазара. Он указывает на что-то темное. При свете налобного фонаря читаю «GILMANTS POINT 5685 m.» Оказывается, это край кратера. Первая вершина. Марианна – бабушка двух внучат, которую никто не обгонит в ходьбе по вертикали в наших краях среди представительниц прекрасного пола, была толмачем нашей небольшой группы. Она переводит слова Балтазара. Сейчас путь будет пологим, ходьбы до вершины минут 45. Пошли между большими скалами. Ого! Тут я понял, что горняшка заарканила и меня, дыхание у меня сперлось. Я малость обрадовался, что гипоксия для меня началась на высоте 5700 метров. Это хороший показатель для моего организма. Марианна все еще во власти гипоксии. Я ее знаю -- будет задыхаться, спотыкаться, но по своей железной силе воли дойдет до вершины. Ее сейчас ничто не остановит.

Вот и первая вершина

|

|||||

Дыхание мое стало прерывистым, я замедлил шаги. Стал сравнивать данную высоту с высотами далекого Памира по воздействию на мой организм. Воздействие высоты почти 6000 метров на Африке такое же, как и на Памире, на том же уровне. Это восхождение для меня означало очень многое, если не все. Оно не только стартовое восхождение в нашем проекте «7 вершин». Оно открывало мне путь заново в горы. Менее года назад со мной произошло малообъяснимое событие. А было вот что.

В прошлом году я подходил своему 60-летию. У нас этот возраст -- 5 кругов по восточному 12-годичному циклу, считается критическим. Есть выражение: «перевалишь, не перевалишь 61». В лишний год засчитывается твоя жизнь и в утробе матери. Так вот, если перевалишь 60-летний рубеж, считай, что тебе и сам черт не страшен. И вот, прожив долгую-долгую жизнь, я чуть было не перевалил магический рубеж. Вдруг ни с того, ни с сего меня сковала одна из неизлечимых болезней, которая выражается в медицине формулой. Помню, есть давняя притча, что у Всемирной организации здравоохранения есть золото для отливки памятника тому, кто найдет средство для лечения этой болезни. И вот человек, которому уготована участь ухода в Нижний мир, я поправился неизвестно от чего. Одно знаю, что здорово мне помогла наша российская бюрократия, которую мы ругаем на чем свет стоит. Пока московский и томский НИИ онкологии затеяли обычную волокиту с нашей медицинской администрацией, я, оставленный почти без лечения, принимал немыслимые меры к выздоровлению. Традиционная европейская медицина, методы космоэнергетики, шаманские заклинания, буддийские сутры, народные лекарственные средства, помощь друзей из разных географических широт и долгот – все я взял на вооружение. Всего лишь за несколько месяцев эта болезнь настолько высосала мои жизненные ресурсы, что иногда на расстоянии 50 м от дома я вызывал такси и, на мне можно было изучать анатомическое строение мышц человека. Прошло полгода, как перед моим взором исчезли белые потолки. Мои естественные ресурсы организма начали медленно восстанавливаться. А потом смотрю, я стал мечтать о горах, но не о тех горах, на которых бывал. Познавшему цену жизни, мне в голову пришла авантюристическая мысль – побывать на высочайших вершинах всех материков. Это был уровень моего психологического состояния. А свое физиологическое состояние я должен определить сейчас по восхождению на Килиманджаро. Если возьму ее, то путь на другие высочайшие вершины, можно смело сказать – будет открыт.

Такие мысли, сто раз повторенные в эти дни, сейчас наяву нарисовались на белеющих в темноте снегах кратера. «Смотри!», -- крикнул Балтазар, оглядываясь в мою сторону. Я повернулся. На темном горизонте появилась тонкая багровая полоса. Это восходит африканское солнце! Наручные 6-долларовые часы, купленные на одном из московских рынков, показывали ровно 6.00 часов утра. Здравствуй, солнце Экваториальной Африки! Вот почему альпинистам предлагают идти на восхождение в полночь, чтобы они увидели незабываемый в жизни восход солнца, который ходит над экватором. Солнце хоть одно, но восход его в разных широтах воспринимаешь все равно по-разному.