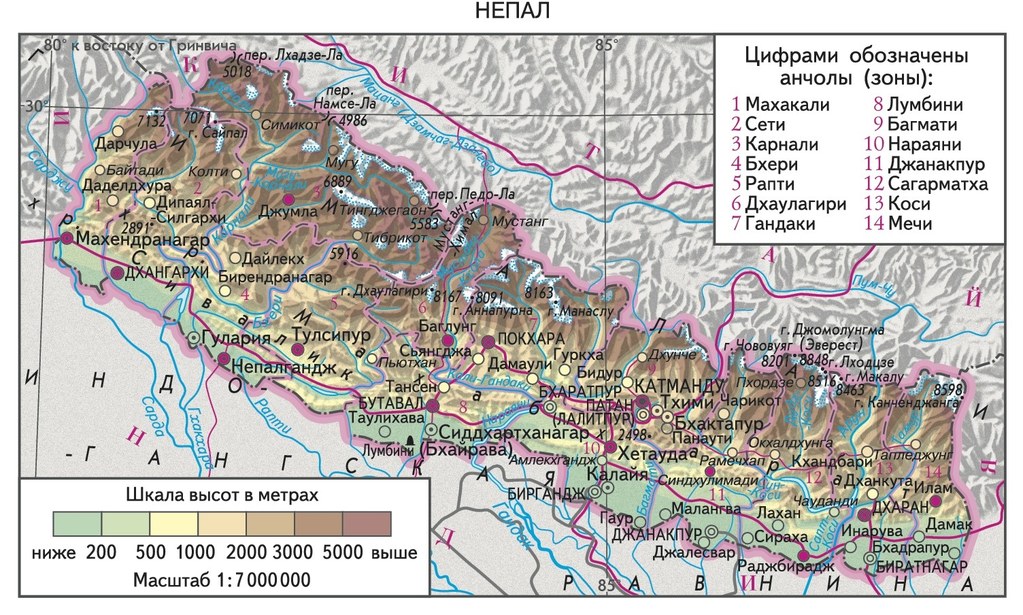

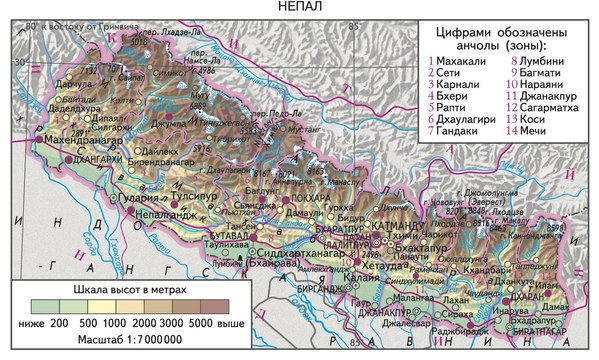

Непал – это самая высокогорная страна в мире. Почти половина территории покрыта горами. 8 из 14 самых высоких гор в мире находятся именно здесь. Не стоит думать, что горы необитаемы. Конечно, плотность населения в горных районах невысокая, но люди тут живут и вполне счастливы.

Непал – абсолютный рекордсмен по перепаду высот внутри своей территории. Самая нижняя точка находится на высоте 59 метров, а самая высокая – гора Эверест – 8848 метров.

Первая важная область туризма в Непале связана с ее вершинами. Это альпинизм. Тысячи альпинистов приезжают сюда каждый год, чтобы покорить ту или иную гору.

Непал – центр мирового альпинизма.

Горы имеют власть звать нас в свои края… А. Букреев.

Автор: Михаил Петров

Треккинг к базовому лагерю Эвереста

и вершина Кала-Патхар

Глава 1. Мечта

Не могу сказать, что желание побывать на Эвересте у меня появилось в какой-то конкретный момент. Нет, оно возникало не раз, в разные периоды моей жизни, из ниоткуда и всегда неожиданно, именно в те моменты, когда кто-то начинал рассказывать о вершине или показывать фильмы.

Меня всегда привлекала недоступность Эвереста. И те люди-альпинисты, почти космонавты, чьей силы воли, мужества и упорства хватило покорить его, всегда вызывали у меня большие эмоции и уважение. Чтобы разворошить мое подсознание и начать потихоньку доставать из него элементы пазла, ушло два с половиной года, пока на экраны кинотеатров не вышел фильм «Эверест» – о трагедии 1996-го.

Случившееся там болью откликнулось в моей душе, но не оттолкнуло от Эвереста. Наоборот, дало возможность задуматься и задать себе вопрос: а хочу ли я подняться на вершину мира? И задавал его неоднократно, на протяжении длительного времени, прислушиваясь к своему внутреннему миру, разуму, сердцу. И ответ всегда один и тот же: да, хочу. Хочу, несмотря ни на что. В сентябре 2017-го судьба свела меня с одним человеком, который рассказал о Гималаях и том, что в конце октября собирается туда отправиться. Программа-трек вокруг Аннапурны (горный массив в Гималаях, наивысшая вершина массива – Аннапурна I (8091 м) – 10-й из 14 восьмитысячник мира). Случайности не случайны.

Во время совместных тренировок в тренажерном зале он в красках рассказывал о природе Гималаев и красоте гор-великанов. Рассказывая о Непале, об Эвересте и альпинистах, приводя различные факты, цифры, статистику и т.д., он вновь пробудил мое подсознание…

Я пристально следил за его путешествием в треке через соцсети. Прочитал об Эвересте книги Джона Кракуэра и Анатолия Букреева. Бешеный интерес набрал лавинные обороты и в последующем взорвался моим жестким, безотступным решением: еду чего бы это ни стоило!

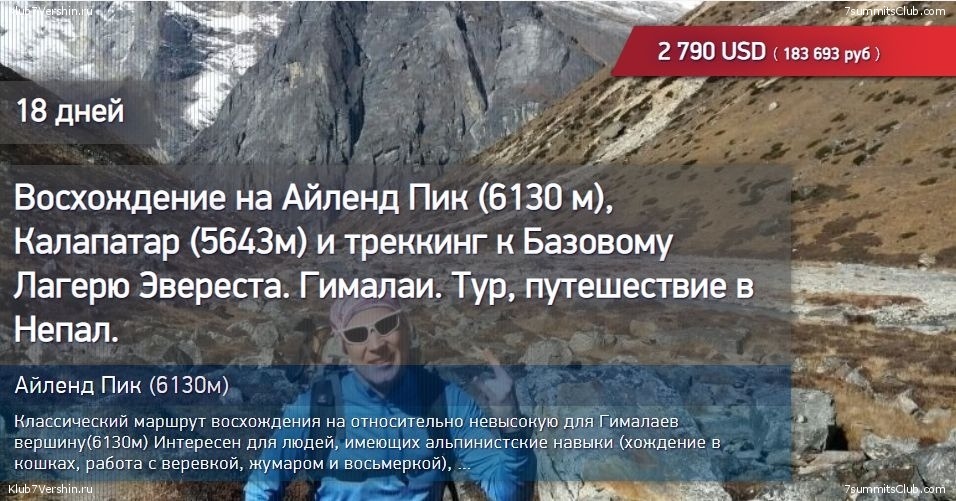

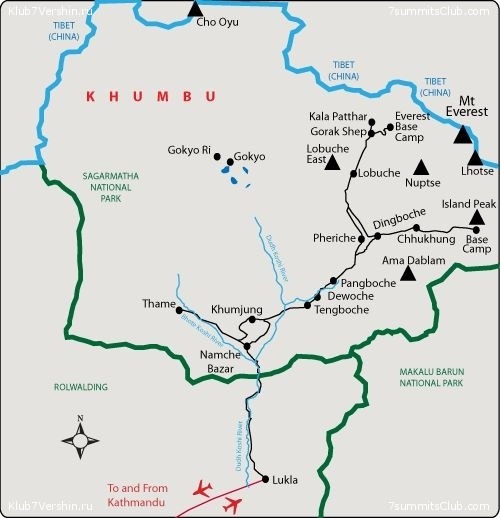

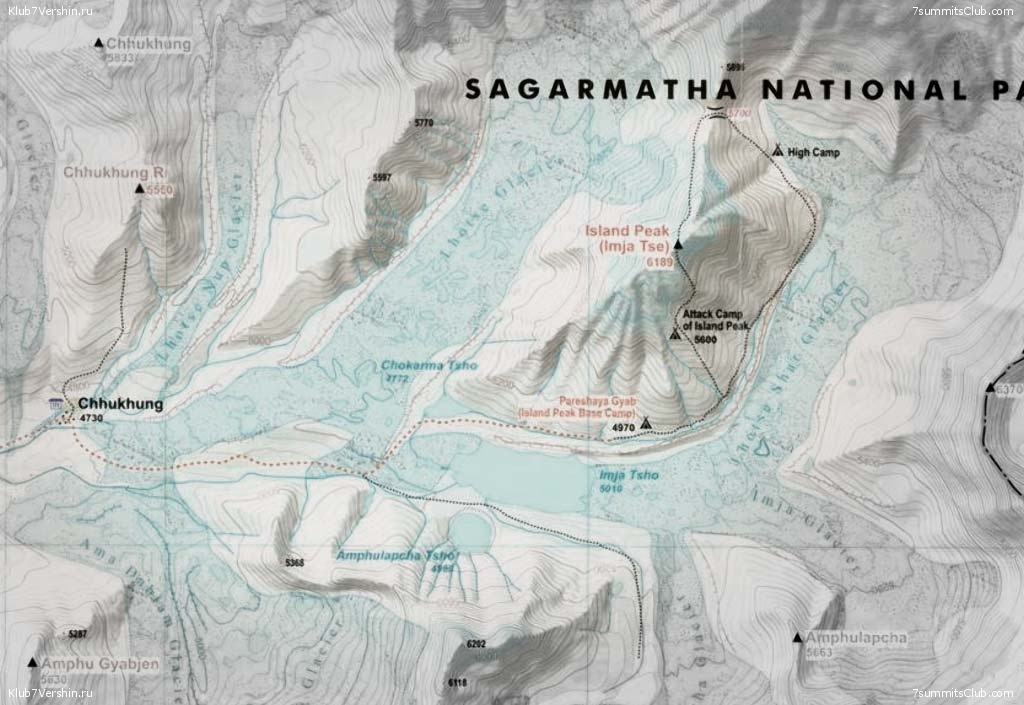

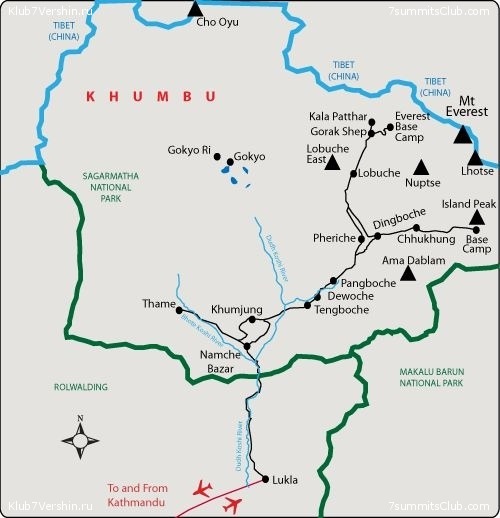

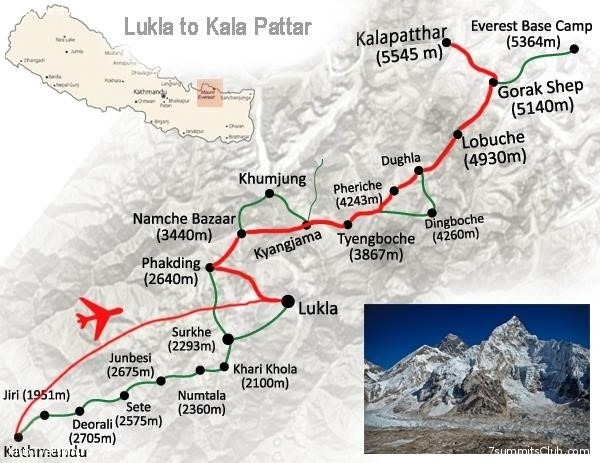

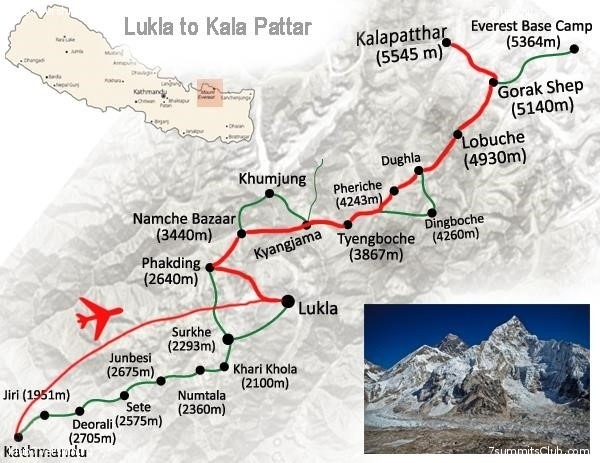

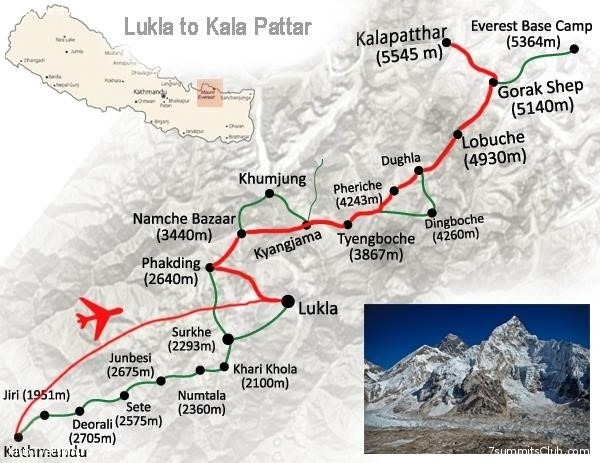

… Путь я выбрал конкретно к базовому лагерю Эвереста, а также восхождение на небольшую вершину Кала-Патхар. (в переводе на русский «черная скала»). Это горная вершина в системе Гималаев, является южным выступом горы Пумори. Высота 5600 метров. Восхождение на КалаПатхар очень популярно среди туристов-альпинистов в связи с тем, что с нее открывается отличный вид на Эверест, а также на вершины Нупцзе, Чангзе и Лхоцзе.

Глава 2. Подготовка

Мой вес 109 кг, рост 187 см. Я понимаю, что для этого путешествия мне необходимо похудеть.

Делаю фитнес-тест. «Оценка здоровья 5 из 19 возможных – мало, необходимо поднимать. Уровень легких 4 литра – мало, нужно увеличивать. Лишний вес – 10 килограммов как минимум, нужно худеть», – говорит врач. Я не могу сказать, что все было так плохо, были очень даже неплохие показатели, например хороший уровень мышечной массы. Однако те три показателя нужно было менять в положительный баланс.

Начинаю плотные тренировки шесть раз в неделю, плюс правильное питание, полное исключение алкоголя. Также выбираюсь на тренировки в Восточные Саяны – в горы Бурятии, Аршана, на Хамар-Дабан. Сначала график был такой: три силовые тренировки, три кардиотренировки и один поход в горы. Вес потихоньку начал уходить. Спустя два с половиной месяца я похудел на семь килограммов, задачу ставил минимум 14. До отъезда – полтора месяца, необходимо скинуть еще семь.

Продолжаю тренировки. Меняю план. Отказываюсь от силовых тренировок вообще, перехожу только на кардио, плюс поход в горы. Самыми сложными для меня оказались кардиотренировки. Первое время было реально сложно. Час тренировки, когда бежишь на дорожке или на эллипсоиде, степере и т.д., казался вечностью. Особенно последние три минуты. Я их называл тремя минутами воли, воли к победе над самим собой. В эти три минуты думаешь только о том, чтоб они быстрее закончились. Возникают предательские мысли: «Закончу пораньше… почти час отпахал, что могут сделать какие-то три минуты… ничего же не измениться, никто не увидит, никто не осудит… об этом будешь знать только ты…» или «Зачем тебе это нужно, сейчас бы пришел домой и съел бы что-нибудь вкусное… для чего эти муки и пытки над собой… Для чего?

Что и кому хочешь доказать?»

И это только малая часть той преступной слабости, которая мешает многим людям идти к цели. Зачастую эти мысли побеждают, берут верх над силой воли. Смотришь на секундомер, а время как будто застыло: 57… 58… 59… Все, конец. Выдыхаешь, вытираешь пот почти мокрым полотенцем и делаешь длинный глоток воды. Ура, я смог, я это сделал! В момент, когда искушение остановиться подступало к горлу, я представлял пистолет у виска: малейшая лень, любая нечестность перед самим собой приведет к фатальному исходу и возьмет верх над твоей мечтой.

В итоге на подготовку к этому путешествию ушло 4 месяца (декабрь, январь, февраль, март).

- За 4 месяца я похудел на 14 кг.

- Убрал в талии 20 см.

- Провел 76 тренировок в спортзале.

- Пробежал и прошел на тренажерах в среднем 600 км.

- Поднялся 4 раза на пик Любви (Аршан, Бурятия), что составляет 28 км в гору и 28 км с горы. Поставил личный рекорд подъема на пик за 2,25 часа в зимнее время.

- Один раз сходил до пика Черского, за два дня прошел 45 км.

- Совершил зимнее восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии, 28 км туда и обратно.

- Прошел по лестницам 700 этажей за две недели.

- По итогам фитнес-тестирования поднял оценку здоровья с 5 до 13 баллов из 19 возможных.

- Увеличил объем легких на 2 литра.

Перед поездкой чувствовал я себя гораздо лучше и увереннее. Думаю, этой подготовки хватило бы на и более сложный маршрут.

Глава 3. Долгожданный вылет

Билеты к мечте были куплены за три месяца. Ожидание самой поездки – это пытка. Иногда возникали моменты, когда настолько уставал ждать, что появлялось страшное нежелание ехать в какие бы то ни было горы. Я постоянно ярко визуализировал свое путешествие: представлял, как иду по красивейшему, живописному маршруту, вдалеке возвышаются белоснежные горные вершины… Такая картинка не давала мне угаснуть. Это была искренняя заветная цель на ближайшее время, которая двигала мной, 100-процентно мотивировала на ее достижение. Картинка была занозой, даже гвоздем в одном месте.

Полная готовность. Все необходимое куплено. Рюкзаки собраны. Желаемый уровень физической подготовки достигнут. Вылет 7.04. Ночью практически не спал. Мой перелет был не самым быстрым. Общее время в пути – 24 часа. Маршрут: Иркутск – Москва – Шаржа (ОАЭ) – Катманду (Непал). Притом что транзитная стыковка в Москве была 4 часа, а в Шарже 7 часов.

Время 5.00. Дверь квартиры захлопнулась. Причем она закрыла не только квартиру, но и мой прежний разум. Вызов лифта нарушил утреннюю тишину подъезда. Такси. Аэропорт. Регистрация. Вылет.

Катманду принадлежит к числу тех городов, которые неизменно вызывают во мне желание побродить, побездельничать. Здесь тесно, грязно, все полно оживления. Я не знаю другого города, который имел бы столь сильный запах жизни. На старом базаре, наполненном звоном велосипедных звонков, с утра до ночи без малейшего перерыва движется плотный людской поток, зловоние от гнилых овощей, запах пряностей и курильниц смешиваются со смрадом экскрементов и мочи. В удобной позе лежит посреди улицы белый бык, жующий жвачку.

(Рейнохольд Месснер «Хрустальный горизонт»)

Глава 4. Первое впечатление о Катманду

Запахи играют важную роль в моей жизни. Они ассоциируются с положительными или отрицательными событиями, чаще, как правило, с положительными. В путешествии я всегда стараюсь привязать запахи к местонахождению. Так вот, в этот раз я не смог конкретно привязать свою ассоциацию через запах к одному из древнейших городов на планете – Катманду.

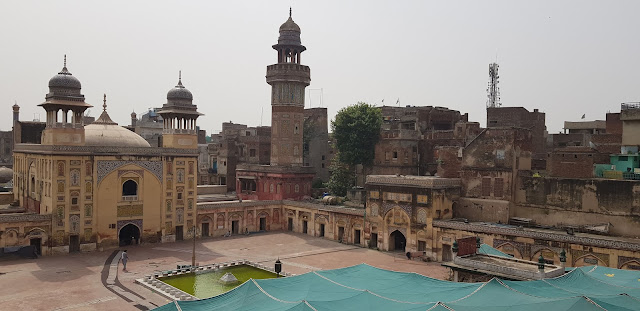

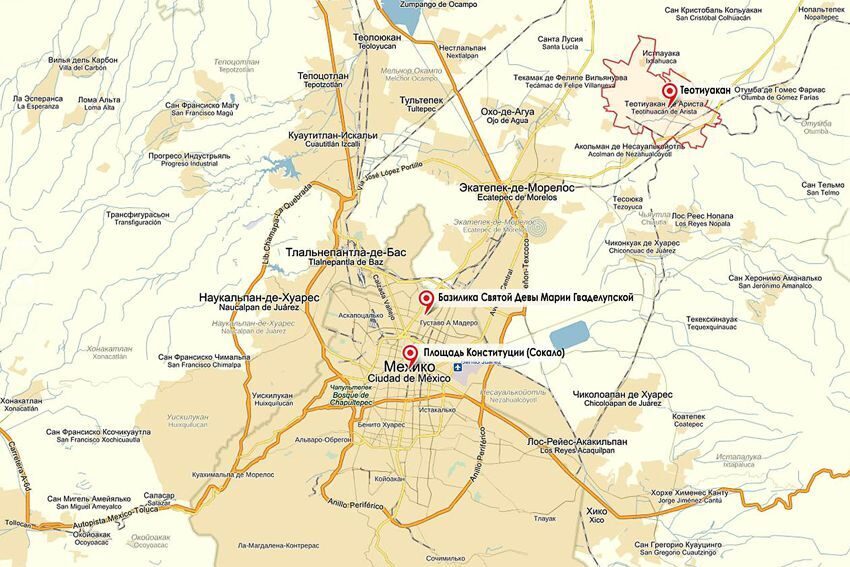

Катманду – столица Непала. Город имеет богатую, более чем 2000-летнюю историю. Облик столицы сохранился с XVII—XVIII веков, когда долина Катманду активно застраивалась во время правления королей династии Малла. Религиозные и культурные фестивали – важная часть жизни горожан. Большая часть населения Катманду – последователи индуизма. Второй религией по числу последователей является буддизм. Также в городе проживают последователи других религий, что делает Катманду одним из самых космополитичных городов мира. Наиболее распространенный язык общения – непали. Население города – более 1 млн человек.

Катманду встретил меня пасмурным небом и большой влажностью. Такого характерного запаха, как у Таиланда, не было, а если и был, то с отдаленными, очень тонкими нотками восточной пряности. Может быть, потому, что там не так жарко и нет моря. Получив багаж и выйдя из аэропорта, увидел непальца с флагом клуба «7 вершин». Он встречал меня. Поприветствовав понепальски протяжным «намасте-е-е», надел мне на шею гирлянду из живых цветов и пригласил в стоящее рядом такси. Дверь старенького автомобиля закрыл за мной со скрипом.

Пока мы ехали до отеля, я рассматривал город с его сумасшедшим ритмом. Хаотичное движение машин, мопедов, рикш, людей, а иногда гужевых повозок напоминало жизнь в разворошенном муравейнике. Но как и в муравейнике, здесь существовал свой порядок. За все время пребывания в городе я не увидел ни одной аварии. Это сильно удивляло. Помимо хаотичного движения я видел грязный, пыльный город. Разломанные бордюры, мусор, сидящие бедняки с просьбой милостыни, торговцы всевозможными товарами, нависшие над тротуарами паутины электрических проводов. Сильно этому я, конечно, не удивлялся, так как уже бывал в Азии. Особое сходство было с Нячангом (Вьетнам), но Катманду в моем списке азиатских городов держал первое место среди ужасов Азии для европейского человека.

Оазисом порядка и красоты в «Азиатской пустыне» был наш отель Yak and Yeti. В здании бывшего королевского дворца в Катманду расположен самый первый отель в Непале – Yak and Yeti Park Royal Hotel.

Справка

Здание отеля считается культурным наследием, так как является дворцом, которому более 100 лет. Гостиница была открыта в 1954 году одесситом Борисом Лисаневичем и стала первым отелем в Непале – до этого момента туризма в этой стране не существовало вовсе. Великолепные номера гостиницы декорированы в причудливом стиле рана-барокко. Помимо таких знаменитостей, как королева Елизавета II, Бельмондо, Клим Ворошилов, Валентина Терешкова здесь останавливались альпинисты с мировым именем Рейнхольд Месснер, Петер Хабелер и многие другие.

Отель оснащен самым современным оборудованием, но исторический облик старого здания сохранился в первозданном виде, поэтому гости вполне могут ощутить свою сопричастность к его многовековой истории.

Глава 5. Знакомство с командой

Дверь моего такси открыл швейцар отеля. Зайдя внутрь, я первым делом увидел нашего гида

Валерия Мясоедова – невысокого мужчину средних лет. Улыбнувшись, Валерий поприветствовал меня по имени. Обменялись рукопожатием. Минут десять он пообщался на ресепшене, и мы пошли заселяться в номер. Валерий – гид с большим опытом. Не раз бывал на различных семитысячниках, только 7 раз на высочайшей за пределами Азии вершине Аргентины и Южной Америки – горе Аканкагуа (6960 м, входит в 7 высочайших точек планеты). А еще Валерий марафонец-любитель. Приятно было осознавать, что ты в команде с таким квалифицированным гидом.

Команда наша, не считая гидов, состояла из шести человек, практически все из разных городов России. Иван – Москва, Тамара – Казахстан, семейная пара Константин и Наталья – Магадан и два иркутянина – я и Антон. Мы с Антоном познакомились еще до поездки. Когда я узнавал в офисе клуба «7 вершин», из каких городов будут участники, они меня свели с Антоном, который очень просил сообщить ему, если кто-то еще будет из Иркутска.

Вскоре мы все собрались в одном из кафе Катманду, знакомились, обедали, пили кофе и бурно строили планы на экскурсии, по этому необычному городу.

Одно из самых необычных мест, где нам удалось побывать в Катманду, был Пашупатинатх – крупный храмовый комплекс индуизма, расположенный по обе стороны реки Багмати на восточной окраине столицы Непала Катманду. Пашупатинатх считается самым важным в мире святым храмом Шивы (Пашупати, царя животных, или иначе – господина живых существ).

На западном берегу реки стоят основные храмы. В большой храмовый двор вход для не индусов закрыт. Однако комплекс хорошо просматривается с другого берега реки так, что можно наблюдать погребальные церемонии. Вдоль реки расположены постаменты для погребальных костров. У храмов – дом ожидающих смерти, куда приходят старики и живут последние недели под присмотром астрологов, точно определяющих момент их смерти. К северу от моста сжигают представителей высших каст, специальный постамент – для членов королевского рода. К югу от моста – постаменты для низших каст. Погребальный ритуал довольно сложен, правильное его исполнение способствует хорошему перерождению в следующей реинкарнации. После сожжения прах пускают вниз по реке. В Багмати, как в Ганге, купаются для ритуального очищения. Там же омывают мертвых перед погребением. По реке пускают вещи, которые ниже по течению вылавливают йоги.

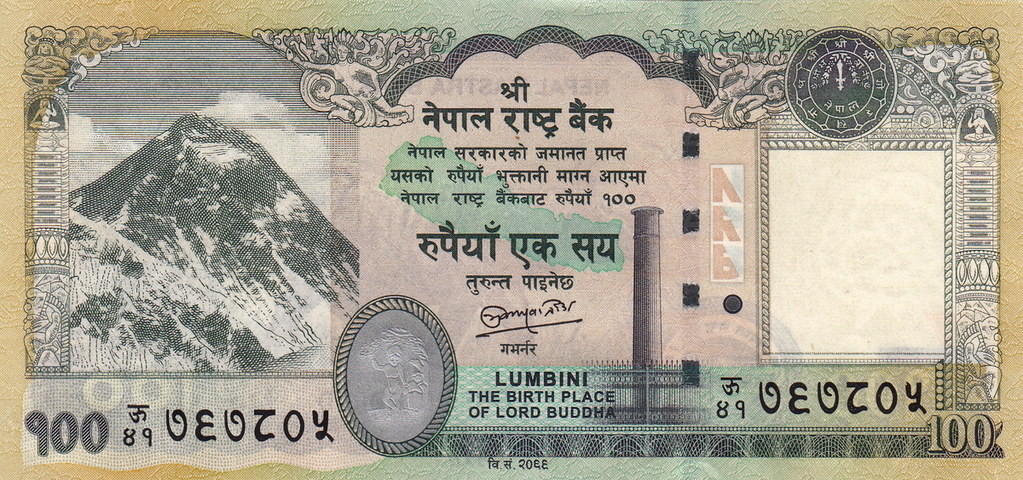

И мы тоже поприсутствовали на церемонии погребения. Сильно впечатлительным людям не рекомендую посещать эту достопримечательность Катманду. Выглядит все очень грустно, да и заплатить при входе нужно 1000 рупий (500 рублей). Пробыв там минут 30, мы покинули это скорбное место и отправились гулять по торговым рядам. Через час вернулись в отель, завтра ждал ранний подъем и вылет в Луклу.

Глава 6. Вылет в Луклу

Прозвенел будильник. Стрелки показывали 4.00. Мы с Антоном быстро собрались и спустились в холл отеля. Там всех уже с очаровательной улыбкой встречал Валера.

К нам присоединился второй замечательный гид непалец Намгель. Большой профессионал своего дела, знает 4 языка, является гидом не только по Непалу, но и другим азиатским странам, в том числе неведомой для большинства страны Бутан. Очень захотелось там побывать. В Бутане есть единственное в мире министерство счастья.

Аэропорт Катманду. Из багажника микроавтобуса забрали свои рюкзаки. Водитель несколько раз пожелал нам удачи. Я насторожился, зная, какой перелет нас ждет. Невольно возник вопрос: зачем несколько раз желать удачи? Вытер об штаны вспотевшие ладони.

Очередь на досмотр. Все, кто летит в Луклу, – это трекеры и альпинисты. Взвесили багаж. На каждого пассажира должно быть не больше 15 кг. Ждем посадку. Перед отъездом в Непал этого перелета я, наверное, боялся больше всего. Нет, не из-за того что боюсь летать, а потому что аэропорт Луклы входит в десятку самых опасных аэропортов мира, имея взлетно-посадочную полосу всего 527 метров. С одной стороны она упирается в скалу, а с другой заканчивается огромной пропастью. У пилотов нет шансов на ошибку и нет шансов пойти на второй круг.

Полет недолгий, всего 25 минут, но маршрут пролегает среди огромных гор и выглядит как воздушный коридор. Летишь на маленьком самолетике и чувствуешь себя героем из фильмов про Индиану Джонса. Смотришь в иллюминатор, а горы вот они, совсем рядом, только руку протяни. От такого зрелища захватывает дух. И вдруг в лобовое стекло самолета (я сидел сразу за пилотами) вижу посадочную полосу, а перед ней обрыв… В голове пульсирует: главное, не промахнитесь, ребята. А ведь такой случай в статистике аэропорта уже был.

Справка

Аэропорт имени Тенцинга и Хиллари (до 2008 года – аэропорт Лукла) – небольшой аэропорт в городе Лукла, в восточной части Непала. В январе 2008-го переименован в честь первых покорителей Эвереста – Тенцинга Норгея и Эдмунда Хиллари.

ВПП аэропорта протяженностью 527 метров расположена под уклоном в 12% на отметке 2860 метров над уровнем моря. Из-за сложного ландшафта все приземления выполняются с торца 06, а все взлеты – с 24. Из-за большого уклона торцы ВПП различаются по высоте на 60 метров. Торец 06 находится прямо на краю обрыва, уходящего в 700-метровую пропасть, а 24 – у подножия 4-тысячного хребта. Перрон оборудован четырьмя стояночными площадками и взлетной площадкой. Взлеты и посадки выполняются исключительно по VFR, так как из навигационного оборудования в аэропорту есть только радиостанция.

Благодаря своей близости к Эвересту, аэропорт пользуется популярностью у альпинистов, начинающих восхождение из Луклы. Несколько авиакомпаний выполняют рейсы сюда из Катманду, однако, полеты возможны только днем и при условии хорошей видимости. Погода в районе аэропорта непредсказуема, ее неустойчивость становится причиной частых отмен авиарейсов. ВПП позволяет принимать только вертолеты и самолеты короткого взлета и посадки, такие как De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter и DornierDo 228. Многие опытные альпинисты часто говорят, что не так страшно покорить Эверест, как благополучно приземлиться в аэропорту города Луклы.

И вот наш самолет касается асфальта. Резкий реверс и рев моторов. Почти упираемся в стену. Останавливаемся. Рулежка. Переживание позади, выдох. Выходим из самолета, и в нос сразу же бьет свежий запах гор.

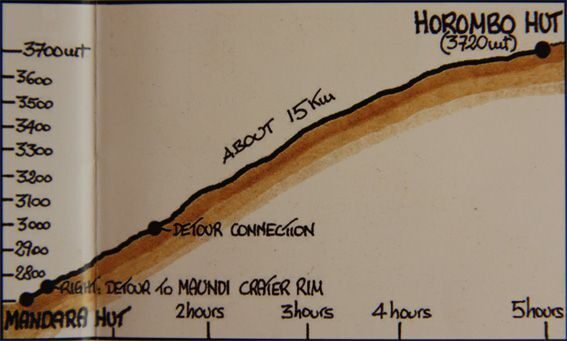

Глава 7. Начало трека

У самолета нас встретила команда портеров. Их обязанность заключалось в том, чтобы на всем протяжении трека нести наши основные вещи, которые мы с радостью им передали, оставив только рюкзаки с необходимыми вещами на день похода.

Наш маршрут начался от торговых рядов, расположенных по обе стороны узеньких улочек Луклы. Его протяженность в этот день составила 6 или 7 км до заранее выбранной нашими гидами лоджии (мини-гостиница, место ночлега). Основные товары, которые здесь можно было приобрести, это сувенирная продукция, многочисленные вязаные изделия из шерсти яка, специализированная одежда и различное альпинистское снаряжение мировых брендов, которое не представляло особо ценности, ибо являлось подделкой. Однако местный рынок был спасительным оазисом для тех, кто забыл взять что-то из необходимого, например теплые вещи, куртку, носки и т.д.

Шли не спеша, осматривались по сторонам, с любопытством разглядывая все, что нас окружало. Это была горная природа, жилые дома местных жителей, многочисленная непальская детвора с красными щечками. Множество носильщиков-портеров и хайнаков (смесь яка и коровы, но об этом позже), нагруженными немыслимым количеством груза.

Все это для меня было новым, необычным и весьма любопытным. В голове крутилась мысль: наконец-то начался наш пеший маршрут, конец мучительным ожиданиям. Это значительно поднимало настроение и даже немного окрыляло. Душа пела, и улыбка не сходила с моих уст. С каждым шагом я начинал верить в реальность, в то, что это уже происходит со мной здесь и сейчас. Это было именно то, чего я так долго ждал и о чем мечтал. Я шел к Эвересту.

Глава 8. Про лоджии

Лоджии – это небольшие, в основном деревянные постройки гостиничного типа для приема на ночлег туристов. Представляют собой домики с небольшими комнатами на две кровати, как правило, абсолютно без удобств и неотапливаемые. Чтобы переночевать в такой комнатке, в 90% случаев необходим спальник. По сути, это большая деревянная палатка. Вода холодная, а в некоторых лоджиях она вообще отсутствует. Туалеты общие, в большинстве из них отсутствуют бочки смыва, вместо них стоят емкости с водой и ковшиком. Крышки унитазов разболтаны или отсутствуют вовсе.

Возможность принять душ в лоджии либо невозможна из-за отсутствия душевых в принципе, либо только холодной водой, но во время трека это нежелательно, так как появляется вероятность простудиться и заболеть. А это значит, что с набором высоты твое состояние будет только ухудшаться, придется возвращаться обратно, а этого никто не желает – не для того приехали.

Переночевать в лоджии можно бесплатно, но ты обязан будешь оставить в ней кеш за обед или за ужин. Основной заработок лоджий – это кухня. Предоставление интернета Wi-Fi, а также подзарядить любые гаджеты можно только за деньги.

Нужно сказать, что среди множества лоджий есть весьма уютные и даже комфортабельные. Номера в них с хорошими мягкими кроватями и пуховыми одеялами, отличная кухня с разнообразным меню и суперскоростной интернет. Как правило, такими лоджиями владеют шерпы, которые участвовали в различных экспедициях на 8-тысячники и со временем сколотили хорошее состояние.

За одну экспедицию шерпа получает от $5000, а это очень большие деньги для Непала. На эти деньги, например, шерпа может весь год кормить свою многочисленную семью. Лоджии они строят по-современному: из хороших материалов, с пластиковыми окнами, туалетами и душевыми с горячей водой. Приличный интерьер говорит о хорошем вкусе хозяина. Нельзя не заметить того, сколько усилий и души он вкладывает в свой бизнес, чтоб получить большой приток туристов и их душевные отзывы.

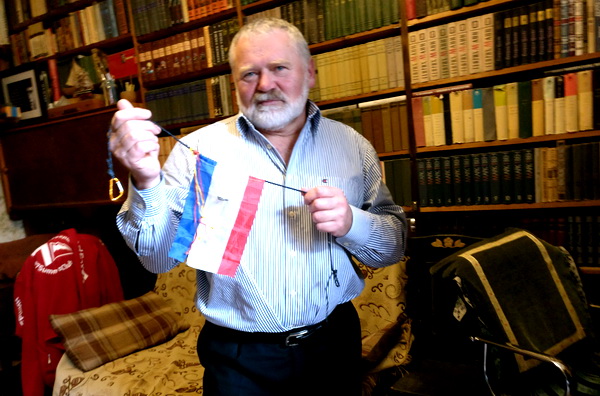

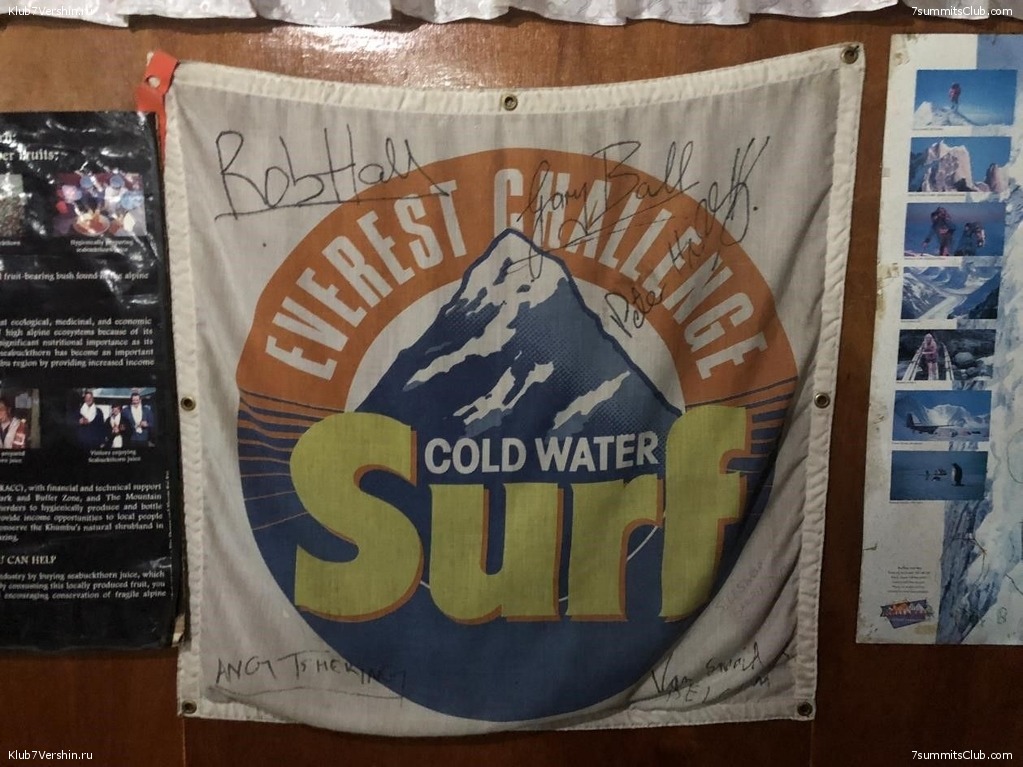

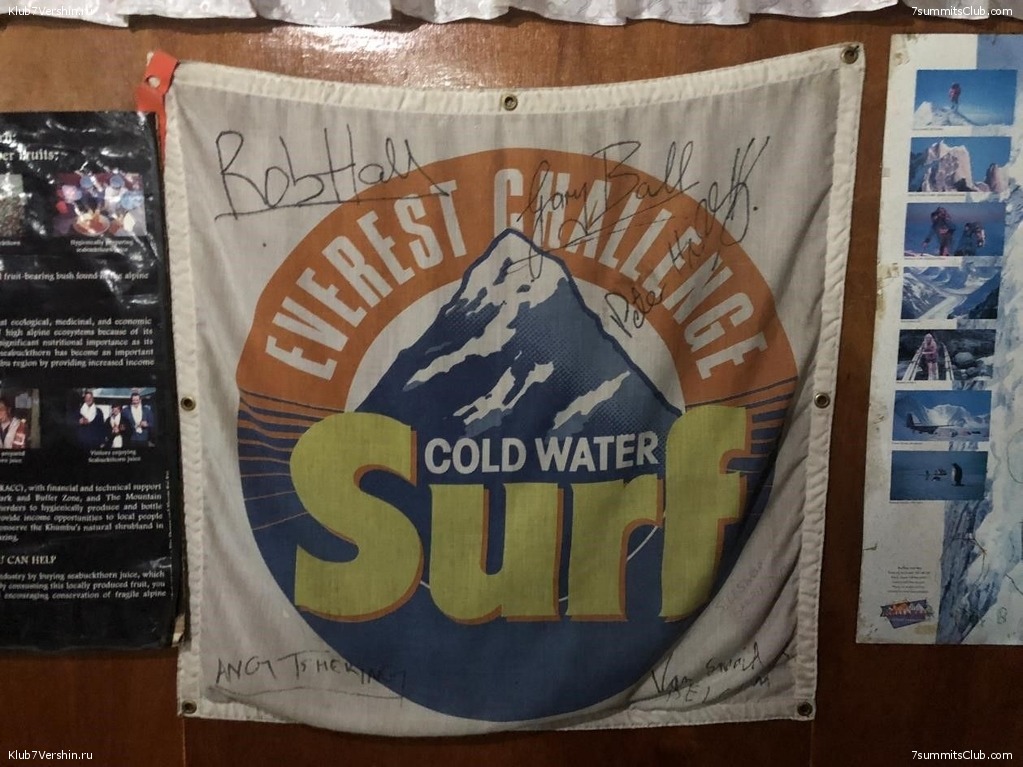

Очень часто в таких лоджиях висят фотографии шерпы в разных экспедициях. Вот здесь он на вершине Эвереста в таком-то году, а вот тут на Лхотце, а на этой – третий раз поднялся на Эверест. Они стремятся привлечь в свои лоджии знаменитых альпинистов, чтобы те оставили автографы или на стенах, на различных флагах стран или сообществ. Туристы живо изучают эти регалии в моменты вечернего отдыха и весьма охотно фотографируются на их фоне.

Мы были в нескольких таких лоджиях. Особенно запомнилась та, в которой останавливались Анатолий Букреев и Роб Холл в 1996 году перед своей последней экспедицией на Эверест. В ней висел флаг какого-то альпинистского сообщества с подписью Роба Холла. Сам хозяин этой лоджии неоднократно был на Эвересте, а его отец, шерпа уже достаточно преклонного возраста, был проводником Роба Холла на Ама-Даблам, когда Холлу было 19 лет.

Практически во всех лоджиях еда одинаковая: национальные пельмени момо с курицей или овощами, пресные, мутного цвета супчики, рис, курица с кари и пицца.

Вечером туристы выглядят довольно уставшими. Поужинав, недолго играют в различные игры и, как правило, рано ложатся спать, ведь утром ждет продолжение маршрута, набор высоты, акклиматизация и десяток километров пешего пути до следующей лоджии, до очередного пристанища на ночь. Хорошие лоджии и более-менее хорошая еда встречаются в основном на первой половине маршрута. Чем выше, тем беднее лоджии и хуже провиант.

Глава 9. Яки и портеры

... Ближе к вечеру мы достигли перевала. Дорога должна была идти вниз, долгий и нудный подъем, наконец, закончился. Мы были этому очень рады. Но у нашего яка оказалось иное мнение. Он вдруг подпрыгнул, развернулся и пустился назад, к перевалу. Мы бросились за ним! Однако бег в разряженном воздухе давался нам нелегко, тогда как яку с 80 килограммами груза на спине скакать галопом, казалось, было только в удовольствие. Вернувшись на перевал, мы увидели, что наш як мирно пасется на склоне много ниже нас.

Проклиная всех яков на свете, я спустился и поймал его с помощью хитрости и пучков сена. Он послушно пошел за мной в гору, но около перевала снова встал как вкопанный, не желая больше делать ни шагу. Что нам оставалось делать? Пришлось подчиниться желанию скотины. Чертыхаясь, мы встали на ночлег в незащищенном и весьма неприятном месте. Развести костер было невозможно, поэтому наш ужин состоял из одной сухой цампы и сырого мяса. Единственным утешением был вид на Эверест, который приветствовал нас в красных закатных лучах... (Генрих Харрер «Семь лет в Тибете»).

Грузы к Эвересту и другим горам доставляют, как правило, яки, портеры и вертолеты. На маршруте полностью отсутствует какой бы то ни было технический транспорт, т.к. маршрут берет свое начало высоко в горах.

Яки и хайнаки. Хайнаки – это смесь домашней коровы и яка. По сравнению с обычной коровой хайнаки гораздо крупнее и очень выносливы, дают больше молока и мяса. Используются в сельском хозяйстве. Особенность хайнаков – они перевозят грузы не только в высокогорье до

3500 метров, но и в низменности, тогда как яки могут жить только в высоте свыше 3000 метров.

В начале пути к Эвересту хайнаки мне показались очень замученными и дохлыми.

Яки с длинной густой шерстью, очень выносливы, гораздо больше хайнаков. Могут перевозить до 60 килограммов. У всех яков и хайнаков на шее привязаны колокольчики, которые издают приятный звук во время их неспешного движения. Звук этих колокольчиков у меня ассоциируется с Непалом и Гималаями. Купил такой как сувенир. В моменты ностальгии можно закрыть глаза, побрякать им и быстро перенестись в Гималаи. Сразу возникают теплые, родные сердцу воспоминания об этом путешествии.

С нагруженными тюками животными всегда идут погонщики, которые относятся к ним очень бережно, никогда не бьют кнутом, несмотря на то, что яки очень упрямы и зачастую не хотят идти дальше. Бывает, погонщики поговорят с ними, смотришь, те и пошли! За весь маршрут я только раз увидел, как погонщик шлепнул яка рукой! На маршруте яки много гадят, так что зачастую проходишь по луже из мочи с едким характерным запахом. Высохшие лепешки яка используют для отапливания помещений: в высокогорье большая проблема с дровами, а покупать их и доставлять в эту местность очень дорого. Без яков экспедиции к Эвересту и другим горам невозможны.

Портеры. Непал - довольно бедная страна, безработица очень высокая. Чтобы иметь хоть какието средства к существованию и кормить свою семью, большая часть мужчин здесь портеры, то есть носильщики. Как и яки, портеры несут на своих плечах тяжелые, зачастую превышающие собственный вес грузы. А они разные – от провианта до строительных материалов.

Очень часто видели абсолютно несоразмерные грузы, думаю, не только по весу, но и по габаритам. Приходилось лицезреть, как на своих спинах портеры несут большие пластиковые окна или две связанные кровати. Один раз помогли портеру, который поскользнулся на выпавшем снегу и упал, закинуть груз на горбушку. На это потребовалось усилие трех взрослых мужчин. Его груз был килограммов 80, не меньше.

Грузы они носят очень интересным способом. Обвязывают поклажу специальным широким ремнем, становятся к нему спиной и надевают, как рюкзак, только не на плечи, а на голову, чтобы этот широкий ремень приходился прямо на лоб. Неоднократно возникало желание помочь им. Адский, малооплачиваемый, по нашим меркам, труд, но для непальских мужчин это единственное средство для выживания. Сопровождавшие нас портеры, тащившие рюкзаки на протяжении всего маршрута, за две недели заработали по $230. В Непале люди этой профессии становятся инвалидами уже в 30 лет.

Глава 10. Намче-Базар – столица шерпов

Примерно в 16.00 мы с Антоном, обогнав всех трекеров, вошли в Намче-Базар – сердце мирового альпинизма. Наши гаджеты показывали высоту 3450 метров над уровнем моря. Гипоксия почти не ощущалась, только сердце билось чаще обычного, говоря о том, что мы достигли наивысшей точки Восточных Саян - горы Мунку-Сардык.

Намче-Базар – городок небольшой. Расположенный в распадке гор, внешне он мне чем-то напоминал римский Колизей.

Погода была пасмурной. Облака, зацепившись за макушки каменных исполинов, скрыли величественную красоту этих белоснежных гигантов, которые, «сомкнув руки», окружили город шерпов.

Зная место ночлега, мы с Антоном отправились на разведку. Расписные в восточном стиле, но сделанные, как в кабаке на Диком Западе, двери «Як-отеля» распахнулись перед нами маятниковым движением. Встретила нас непальская женщина лет 50 в синей шерстяной кофте и платочке на голове. Поздоровалась на английском и поинтересовалась, чем может помочь. Антон объяснил, что мы идем с группой «7 вершин» и должны остановиться на ночлег в этом

замечательном месте. Непальская женщина со словами «да-да, конечно», утвердительно кивнула, и мы поняли, что она в курсе нашего прибытия и ночевки. Вручив нам ключи от одного из номеров, пожелала удачи. Пока мы размещались в номере, подоспели наши.

По пути в Намче-Базар пришла идея приготовить плов. Поинтересовались у наших замечательных гидов, насколько это возможно. Непальский гид по имени Намгель сказал, что все решаемо, и если мы этого сильно хотим, то он все организует. Приготовить плов в Непале, да еще в таком знаковом месте, для меня было честью.

Итак, первый авторский Намче-базарский плов с яком!

Впервые в жизни готовил за границей совместно с моим дорогим другом на кухне Yak Hotel. Это было очень интересно, необычно и волнительно! Для начала необходимо было определиться с посудой, в чем готовить, и с необходимыми ингредиентами, чтобы получился именно плов, а не рисовая каша с мясом. Спасибо огромное Антону за языковую поддержку с местными, иначе бы проявить поварское искусство было бы невозможно!

Использовал для приготовления алюминиевую кастрюлю в форме казана, которую с удивленными непальскими поварами с трудом откопали в подсобном помещении кухни. Кастрюля была слегка мятая, словно по ней прошлись молотком, и с гнутой крышкой, через отверстия которой из-за неплотного прилегания с «казаном» выходил драгоценный пар. Вместо курдюка и подсолнечного масла было только арахисовое, а вместо баранины – мясо яка (!), а вместо костра – большой, мощный примус! Но на наше удивление самый важный ингредиент для плова – зира – в столице шерпов и сердце альпинизма все-таки имелся. Ура, плову быть! Местные повара с большим любопытством следили за приготовлением заморской еды! По итогу попросили попробовать, сказали, что очень понравилось.

Итак, плов получился вкусным и очень насыщенным по цвету, так как кроме морковки окрас ему придало арахисовое масло. Пловом накормили 27 человек – 22 россиянина и 5 иностранных граждан из других групп, находившихся в это время в Намче-Базаре. Для всех такая еда здесь была в диковинку, тем более что местная кухня уже изрядно приелась!

В городе шерпов пробыли две ночи и один день. Делали акклиматизационные выходы на 3900 м, наполняя свой организм воздухом с меньшим содержанием кислорода, что в дальнейшем позволило легче переносить набор высоты.

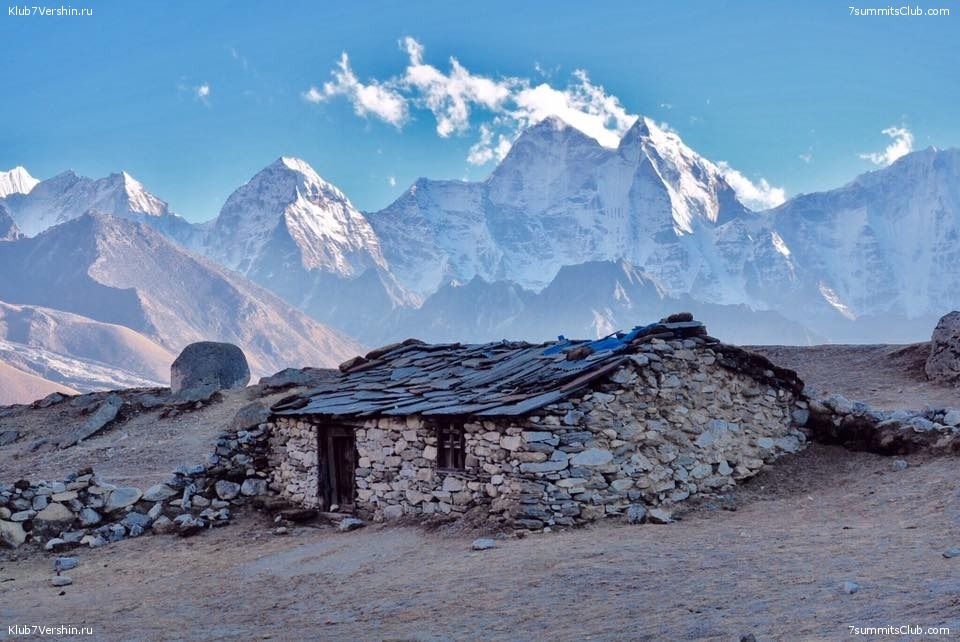

На рассвете облака рассеялись, и нашему взору открылись белоснежные великаны, это было непередаваемое и безумно красиво зрелище. Горы, словно источник электричества, присоединили нас к своим невидимым проводам и пустили по ним ток. Мы чувствовали, как нас наполняет сумасшедшая энергия, которая сияла счастьем, свободой, добротой. Хотелось кричать во все горло, душа улыбалась и плакала одновременно от переполняемых эмоций, глаза сияли от восторга и радости и через эти лучи счастья возвращали энергию гор обратно, своим хозяевам.

Признаюсь честно, и не постесняюсь этого, проходя мимо гор-исполинов (а это 6–8-тысячники) на треке по пути к базовому лагерю Эвереста, мне постоянно хотелось рыдать от переполняемых эмоций. За свои 34 на тот момент года ничего подобного испытывать не доводилось. Скажу еще раз, это было непередаваемое, абсолютное состояние эйфории и счастья. Наверное, это сравнимо с таким чувством, как любить до слез. Вы любили когда-нибудь до слез? Это когда от любви к человеку подкатывается ком к горлу, и слезы ручьем непроизвольно льются из глаз.

Ты не в состоянии с этим что-то сделать, хочешь их сдержать, но все попытки тщетны, не можешь сказать ни слова, только с трудом сглатываешь слюну. Это цунами слез... его не остановить. Ты смотришь на любимого человека, и нет в мире большего счастья, больших слез радости, чем то, что он с тобой рядом. Вот примерно такие эмоции накрывали меня постоянно, радовали и заряжали неимоверной энергией на протяжении всего маршрута.

Новый день начался с чудесного завтрака на балкончике одной из кофеен Намче-Базара.

… Собрав свои вещи и передав их портерам, двинулись дальше. Переход составил 13 километров до Тенгбоче. Половина маршрута проходила по живописной горной дороге, открывался фантастический вид на высокие острые пики. Пролетающие вертолеты зачастую были ниже нас.

Подошли к крутому подъему до Тенгбоче (высота 3900 м). Во время этого перехода все время шел дождь, а потом и снег. Погода была мрачной, всю красоту закрывала большая облачность. Туристы, одетые в разноцветные целлофановые непромокайки, поднимались молча. У одной девушки был очень печальный и уставший вид, мы предложили ей свою помощь – дотащить ее вещи до места. Она с радостью согласилась.

Счастливые, мокрые и немного замерзшие добрались до Тенгбоче. Дружной компанией грелись чаем с шоколадом. Разговорились с американцами. Они путешествовали по Непалу большой дружной семьей, включая дедушек и бабушек, их было человек 7-8. Расспрашивали их о путешествии, о впечатлениях об этой стране, а также об отношении к России. Их ответ очень порадовал: они сказали, что очень хорошо относятся к русским, а все то, что говорят по телевизору и печатают в газетах, – это политические игрища. Радует, что не так все плохо, как нам может показаться.

Завтра переход до 4240 метров.

11. Рассвет в Тенгбоче

В этом походе я старался проснуться раньше других, чтобы успеть полюбоваться рассветом в горах и поснимать таймлапсы. Раннее утро в Тенгбоче не стало исключением. Судя по всему, рано встал не я один. Ко мне присоединились японцы с впечатляющей фотоаппаратурой.

Дождь с мокрым снегом закончился поздним вечером, облака рассеялись. Ранним утром нашему взору открылись новые огромные горы на фоне абсолютно чистого неба. В этой точке маршрута первый раз можно увидеть вершину Эвереста. Рассвет был божественным. Этого никогда не сможет забыть мой разум…

Помимо рассвета я наблюдал и за японцами: как они бегали из стороны в сторону, словно ошпаренные, как восхищенно ахали, охали и издавали другие вздохи. Только они и бесчисленные звуки затвора их фотоаппаратуры в ту минуту нарушали безмолвную тишину Гималаев. Это было ни с чем несравнимое, забавное и весьма интересное зрелище, порой вызывающее смех. Суета японцев продолжалась минут 40, пока солнце окончательно не вышло из-за гор.

Вскоре подтянулась вся наша группа, и мы продолжили фотосессию уже все вместе. После проводили Наталью и Константина до вертолета (к сожалению, им пришлось прервать путешествие по определенным причинам), позавтракали и отправились дальше к намеченной цели. Дорога была грязной и скользкой, так как солнце растопила вчерашний снег, превратив его в кашу из грязи. По пути неоднократно помогали подняться упавшим портерам с их тяжеленным грузом на горбушке.

– Расскажи, что тебе нравится в горах? – спросил маленький Далай-лама у Генриха.

- Мне нравится абсолютная простота: когда лезешь в гору, в голове полная ясность, никакой путаницы, у тебя есть одна цель. И вдруг свет становится резче, звуки отчетливей и тебя наполняет глубокое, мощное ощущение жизни.

(Генрих Харрер «Семь лет в Тибете»).

Глава 12. Базовый лагерь Эвереста и пик Кала-Патхар

Справка

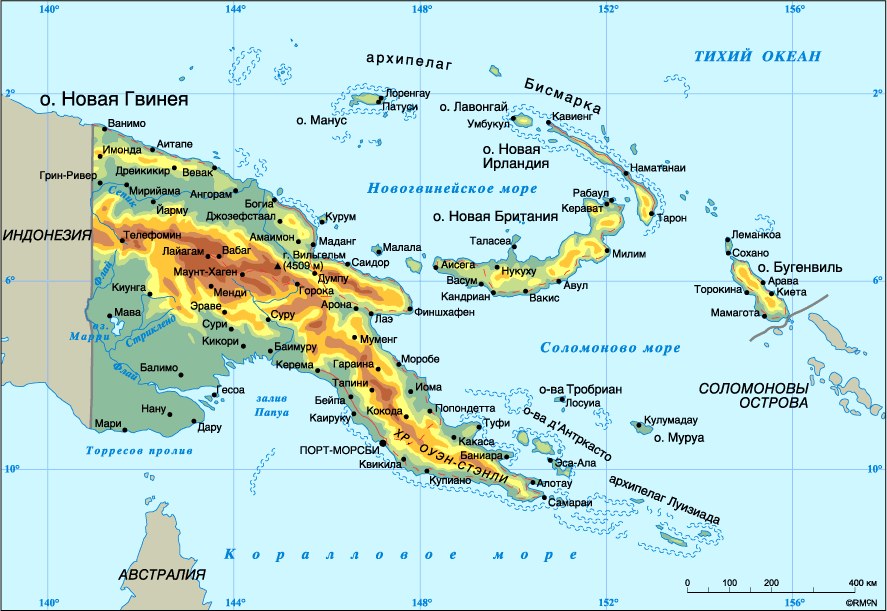

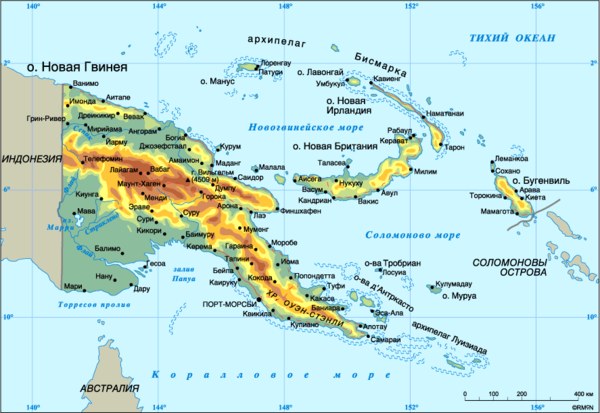

Базовый лагерь Эвереста состоит из двух лагерей, которые расположены с разных сторон горы, в разных государствах. Южный находится на территории Непала (здесь Эверест называют Сагарматха) на высоте 5364 м над уровнем моря, а северный – на территории Тибета (Китай, тибетское название Эвереста – Джомолунгма) на высоте 5150 м. Эти лагеря являются главными опорными пунктами для альпинистов, отправившихся покорять высочайшею вершину мира. В зависимости от маршрута восхождения на Эверест используется тот или иной лагерь.

Южный лагерь доступен только для людей и животных (преимущественно яков), в северный ходит автотранспорт, но только в летние месяцы. Отдых в лагере на протяжении нескольких дней является обязательным для всех альпинистов с целью акклиматизации и предотвращения горной болезни.

Южный лагерь является более популярным у альпинистов. Ежегодно в нем останавливается несколько тысяч человек. Ближайший город, откуда сюда удобно добраться, – Лукла: отсюда туристы пешком отправляются в поселок Намче-Базар вдоль одной из самых высокогорных и труднопроходимых рек мира Дудх-Коси, что обычно занимает несколько дневных переходов. Следующие два дня тратятся на переход до деревни Тенгбоче, затем мимо замерзшего, высохшего озера Горакшеп.

Чем выше мы идем, тем больше похожи на улиток. Чем больше набор высоты, тем сложнее идти: шаг замедляется, идешь медленнее, появляются отдышка и частое сердцебиение. Засекли высоту 4000 м над уровнем моря. С Антоном пожали друг другу руку – это первая высота, на которой мы еще не были. До базового лагеря Эвереста остается три населенных пункта, или 1364 метра по вертикали. Первый – Периче (4243 м), второй – Лобуче (4930 м) и третий – Горак-шеп (5140 м).

Переход до Периче составил 13 км с завораживающими видами на горы! Начали чувствовать гипоксию в виде пульсации в висках и одышки при более быстром движении. Часам к двум были на месте. За пройденное расстояние, как нам показалось, получили мало нагрузки. Хотелось еще.

Решили ходом пройти на небольшую горку, высота которой составила 4420 м.

Сам базовый лагерь находится на высоте 5364 м. После Периче идет резкий набор высоты. Населенные пункты Периче и Лобучи разделяет большой перевал под названием Ток-Ла-Пасс

(4900 м). На этом перевале находится множество памятников погибшим альпинистам, таким как Анатолий Букреев, Скотт Фишер и многим другим. Давно хотел побывать здесь и все увидеть воочию.

Где-то перед Периче увидели старенькую бабушку, собирающую хворост. В этих местах нормальных дров уже не найти. Зона леса давно позади, и местным жителям приходится довольствоваться тем, что есть на этой территории, а это невысокие кустарники, многие из которых высохли, вот они их и ломают. Поздоровались с ней (бабушка прям божий одуванчик), сфотографировали и дали ей за это деньжат. Нам показалась, что она осталась довольна нашей встречей, и на душе стало легче, что хоть как-то помогли пожилому человеку в этой непростой для жизни местности.

О том, чем занимались в лоджиях на высоте свыше четырех тысяч, рассказать особо нечего: у многих болела голова и каждый был погружен в свои мысли, кто-то читал книгу, кто-то ушел в соцсети. Мы с Антоном, как правило, мучили нашего замечательного гида расспросами о его путешествиях и восхождениях на Аконкагуа, пик Ленина, Эльбрус. Валера охотно делился с нами и взахлеб рассказывал разные истории. Нет, не только про альпинизм, много о чем с ним можно было поговорить, расширив свой кругозор знаний. Наш гид оказался очень разносторонним и эрудированным человеком. Валера взял с собой и научил всех играть в настольную игру под названием PERUDO (в такую играл Джек Воробей в «Пиратах Карибского моря»). Очень занимательная и интересная игра позволяла отвлечься от головной боли и скоротать время до сна. Играли в нее практически каждый вечер.

Чем выше лоджии, тем дороже в них интернет и еда. Интернет на наши деньги стоил 500 рублей за 200 мегабайт, которые, как правило, заканчивались минут через 20. Приходилось покупать заново. Еда была не только значительно дороже, чем внизу, но и менее разнообразна. В основном, кроме момо (местные национальные пельмени) и риса, мало что ели.

Днем следующего дня стояли с Антоном на перевале Ток-Ла-Пасс (4900 м). Так как мы доползли первыми, было время на отдых, сфотографироваться и выпить чаю. Своими глазами увидели те памятники, о которых не раз слышали и видели в передачах про Эверест и Гималаи. Почтили память погибших альпинистов.

До базового лагеря Эвереста оставалось совсем немного. Уже завтра мы достигнем финальной точки нашего гималайского путешествия, а следующей ночью пойдем на пик Кала-Патхар.

15 апреля 2018 года

Лобуче, высота 4930 м. Встали в 7.00. Выспался. Сон хороший. Слева от нас всю ночь кого-то рвало, а справа кто-то заходился кашлем. Было искренне жаль этих людей. Так на них проявлялась горная болезнь. Выдвинулись до следующей лоджии. Переход занял всего 6 км. Первый раз дошли до высоты 5000 метров. Мгновенно почувствовал это на себе: виски сдавило, сердце пыталось выскочить, иногда подташнивало. Понял, что перед выходом лучше не есть, хотя аппетит хороший. Организм тратит часть своих сил на переваривание пищи, а не на акклиматизацию. Отдышка с каждым резким движением. Периодически бывает так, как будто тебе на минуту заткнули рот и нос, а потом отпустили, начинаешь жадно глотать воздух. Делаешь 10 глубоких вдохов/выдохов – лучше, идешь дальше. Дошли до Горак-Шеп, высота 5140 м. Оставили вещи, пошли до базового лагеря Эвереста. Еще 5 км. Трек то вверх, то вниз среди огромных камней. Каждый шаг на подъеме наиболее сильно отражается в голове. Очень неприятно. Нереально красивые пейзажи гор начинают меркнуть в таком состоянии. Желание одно - скорее бы прошла боль.

В 16.30 мы стояли у стелы, усыпанной буддийскими флажками и надписью на табличке Everest Base Camp 5364 m. Радость и волнение переполняли нас. Это было именно то место, о котором так много читал, слышал, смотрел фильмы. Стоя там, представлял всех альпинистов, которые были здесь, тех, кто спустился с этой горы, и кто не смог, тех, для кого вершина мира был заветной мечтой и смыслом всей их жизни, для кого желание подняться на него было гораздо больше, чем жить обыденной жизнью.

После многочисленной фотосессии у стеллы наш непальский гид предложил прогуляться по базовому лагерю к его друзьям-альпинистам, которые находились здесь уже не один день и готовились к восхождению на Эверест и Лхотцзе. Прогулка заняла не один час. Мы прошли по всему базовому лагерю, длина которого была далеко не один километр. Подъемы и спуски по камням, среди разноцветных палаток, маленьких и больших, желтых, красных, зеленых – мы уверенно шагали за нашим гидом.

Прошли уже значительное расстояние, а его друзей так и не встретили. Минуло еще несколько километров и только там, где уже заканчиваются палатки, то есть в самом конце этого поселения, увидели шатры желтого и красного цвета, на которых большими буквами на английском языке написано «Международная экспедиция на Эверест». Ну наконец-то! Мы изрядно устали. К постоянной головной боли уже стали привыкать. Намгель познакомил нас альпинистами. Они напоили нас чаем и рассказали о дальнейших планах.

Увидели знаменитый ледник Кхумбу. Огромные синие глыбы льда прикрывали путь к вершине мира. Альпинистам, собравшимся взойти на Эверест, придется пройти по трещинам этого ледника-чудовища при помощи веревок и алюминиевых лестниц. Время почти шесть вечера, необходимо возвращаться к месту ночлега. За день прошли 17 км на высоте 5300 м. Сегодня ложимся спать рано. Подъем в 4 утра. Выходим на штурм Кала-Патхар (5600 м).

16 апреля 2018 года

Подъем в 4.00. Кто-то уже активно топает над нами. За окном туман, видимость нулевая. Неужели не повезет с погодой? Тепло одеваемся, берем налобные фонарики. Наш гид шерпа уже несет два термоса с чаем! Через 15 минут выходим. Один из участников нашей команды отказался идти, накрыла «горняшка».

Вышли в 5.00. Состояние в целом нормальное. Минут через 10 после начала подъема начинает сильно пульсировать в висках. Для меня это самое тяжелое состояние. Одышка появляется даже после проглатывания слюны или вращения головой по сторонам. При поднятии головы вверх – тошнота и головокружение. Так идем дальше. Светает. Двигаешься со скоростью черепахи. Десять шажочков – остановка – дышишь.

По сравнению с другими шли достаточно бодро. В момент подъема очень медленно достал телефон и попытался запечатлеть свое состояние на видео.

В 6.25 достигли пика Кала-Патхар (5600 м). Туман к тому времени спустился вниз и стал отчетливо виден Его Величество Эверест. Мы стояли выше облаков. Зрелище завораживающее! Восходящее солнце, нащупав лучами белоснежные макушки гор, как будто включило свет в темной комнате, отчего горный пейзаж в морозное утро становился все ярче и сочнее. В такие минуты тебя накрывает волна эмоций и безысходное чувство счастья! Хочется кричать, танцевать и даже рыдать! То, что я испытал в Гималаях, это, наверное, и есть наивысшая точка блаженства! Нет ничего величественнее, чем горы-великаны – восьмитысячники. Они поражают твой взор, овладевают твоими эмоциями, заставляют все чувства перейти в их объятия, не оставляя ни малейшего шанса выпутаться из них...

Пробыв на вершине минут 30, провели очередную фотосессию, выпили чая и пошли вниз.

Спустились достаточно быстро.

Глава 13. Дорога домой

Плотно позавтракав, вышли в обратную дорогу. Иди вниз можно быстрее, так как акклиматизация больше не требуется. Расстояние, которое необходимо преодолеть до Периче, около 20 км. По пути наслаждались потерей высоты, с каждым пройденным километром дышать становилось все проще и вкуснее. Голова окончательно перестала болеть ниже 5 тысяч. На маршруте встречались одинокие портеры и погонщики с десятками яков, несущих грузы в базовый лагерь Эвереста. А вот и Периче. Пройдено 22 км. Сегодня отдыхаем, а завтра выходим в Намче-Базар (3450 м). Мечтаем о горячем душе и баночке холодного пива.

17 апреля 2018 года

Подъем в 6.30. Сегодня длительный переход в 23 км – от Периче до Намче-Базара. Вошли в зону леса и сразу почувствовали крылья за спиной. Воздух, насыщенный кислородом, позволял дышать полной грудью и быстро передвигаться. Пахло хвоей, откуда-то доносился запах костра. Воздух на этих высотах теплый и не такой сухой, как высоко в горах. Встречалось множество горных ручейков, молчание леса нарушал шум буйной реки. Запах леса и цветущих рододендронов сводил с ума.

До Луклы добрались за три дня, преодолевая в день примерно по 23 км. Нашему движению уже ничего не препятствовало, даже рюкзак уже не так давил на плечи. Ночь провели в Лукле. Купили сувениры и упаковали все вещи для перелета в Катманду.

20 апреля 2018 года

Сегодня был очень долгий и насыщенный день. Из Луклы должны были вылететь в 6 утра. До этого аэропорт три дня был закрыт из-за непогоды. Утром ясное небо не предвещало задержки рейсов. Однако через 4 часа нам сообщили, что самолет малазийских авиалиний аварийно сел в Катманду и все прилеты/вылеты в этот аэропорт отменены. Надежда на вылет одна – вертолет.

Для более верного принятия решения ждем еще час. Объявляют, что аэропорт Катманду разрешил вылеты, но не принимает самолеты. Говорят, что нас посадят в аэропорту города Раджихап, а потом нужно будет ехать на автобусе четыре часа до Катманду. Выбора нет, летим. 25 минут страха после взлета с одной из самых коротких полос мира (520 м) и мы в городе Раджихап.

Многие пассажиры как дети радуются удачной посадке. Жмем руки друг другу и рядом сидящим англоязычным пассажирам. Жара, температура воздуха +31. Поступает новая информация, что Катманду разрешил прием самолетов. Это было намного лучше, чем трястись четыре часа с непонятным непальским водителем. В ожидании посадки ищем кафе или магазин, чтобы хоть что-то перекусить.

Магазин представлял собой небольшой старый контейнер, в котором, кроме китайской лапши, чипсов и пива, не было ничего. Берем пиво и чипсы. Открываем, пару затяжных холодных глотков утоляют жажду и нормализуют настроение. Из здания аэровокзала выходит женщинаполицейский с автоматом в руках и объясняет, что на территории аэропорта запрещено распивать спиртные напитки. Выходим за ограду, находим тенек и продолжаем наслаждаться пенным.

Через 15 минут объявляют посадку…

Разбег, взлет, набор высоты. «Американские горки» продолжаются. Вытираем пот. Интенсивно едим конфетки, предложенные на борту. Читаю молитву. Воздушные ямы. Продолжаю молиться.

Самолет трясет. В иллюминатор видны горы и пашни Непала. Провалились в воздушную яму. Перекрестился. Встретились взглядом с австрийцем, одновременно посмотрели на пилотов – они спокойны. Успокоились и мы. Летим дальше. Сзади кто-то начинает часто кашлять. Не обращаю внимания. Кашель усиливается. Слышу, как человек блюет в пакет. Читаю молитву. Вытираю пот…

Наконец-то посадка. Действия пассажиров аналогичны первой, но с большей радостью. Уф, аттракцион закончен. Привет, долгожданный Катманду!

В отеле, где мы живем, отличная европейская еда. С Антоном заставили ею весь стол. Официант, разнося приборы, поинтересовался: «Вас будет четверо?» - «Нет, нет, – ответили мы, нас только двое, просто с гор вернулись». Понимающе улыбнувшись, официант положил два прибора. Я давно не получал столько удовольствия от еды!

После обеда отдыхали, гуляли по территории отеля. Встретили легенд альпинизма – Петера Хабелера и Рейнхольда Месснера. Они прибыли сюда в честь 40-летия первого безкислородного восхождения на Эверест.

Мировая известность пришла к Райнхольду Месснеру в 1978 году, когда они с Петером Хабелером поднялись на вершину мира без использования кислородных баллонов. Это восхождение открыло новую строку не только в покорении Эвереста, но и в истории альпинизма, ведь до этого момента такое восхождение считалось невозможным. Сделали с ними пару снимков, взяли автографы. Радости не было предела: увидеть, можно сказать, отцов альпинизма - настоящая удача!

Вечером непальский гид пригласил нас в национальный ресторан. Говорили различные тосты, выпивали за успешное прохождение маршрута и восхождение на Кала-Патхар. Группа фолкисполнителей старалась поведать нам всю историю Непала…

На этом наше путешествие заканчивалось. Завтра всех ждал долгий перелет на родину.

P.S. Этот рассказ я закончил писать спустя почти шесть месяцев, как вернулся с Непала. Хочу сказать, что эта страна глубоко засела в моей душе и будет всегда манить величаем Гималаев. Путь к Эвересту на этом не закончен. Следующая цель, которая зародилась именно там, - гора Эльбрус (5642 м), высшая точка Европы и России.

И вот 17 августа 2018 года в 6.20 утра я стою на вершине Эльбруса. Но это уже совсем другая история...