Статья о маршрутах путешествий - Страница 5

Аконкагуа: день за днем. Из записок Евгении Баум. Часть 4. 15-18 января. Возвращение

Аконкагуа.

15 января Проснулась ночью, шум, гам, кто-то отчаянно хлещет меня по щеке. Удивилась, открыла глаза, повернулась налево посмотреть на наглеца. Ага, это палатка. И это не вопли, это ураган завывает. Ладно, уже легче. Надо выползти из ...

15 января

Проснулась ночью, шум, гам, кто-то отчаянно хлещет меня по щеке. Удивилась, открыла глаза, повернулась налево посмотреть на наглеца. Ага, это палатка. И это не вопли, это ураган завывает. Ладно, уже легче. Надо выползти из палатки в туалет, уже точно не рассосётся, никаких надежд. Понимаю, что лежу в спальнике в полном обмундировании, тоже неплохо, не надо одеваться. В тамбуре нахожу свои тапки на пуху (и такие существуют), вылезаю, Сергей сквозь сон предупреждает, чтобы не отходила далеко, унесёт к чертовой матери, а я и не смогу при всем желании :) Возвращаюсь к палатке, мощнейший порыв ветра, меня как будто на нем подвесили, буквально лежу, вдруг порыв заканчивается, и я со всей дури падаю моськой вперёд на палатку, на оттяжки, на камни. От обиды заскулила: "Серёжа, я ударилась!". Из палатки донесся ответ: "Камни не разбила?! Проверь оттяжки!"

Проснулись где-то в 9, ветер почти стих, умылись, собрались на завтраке, со смехом наперебой вспоминали вчерашний день и сегодняшнюю ночь, в фаворитах, конечно, "зайчики" Захара. Живучие и неунывающие :)

Сергей послушал мой кашель, и без разговоров выдал 10 таблеток антибиотика на 5 дней, "а что это?", поинтересовалась я с умным видом, "ты о таком и не слышала", поставил меня на место Сергей, ещё 10 таблеток получил Захар, а Дима... а что Дима, в отличии от нас он и на гору зашёл, и не поморозился, и держался утром лучше всех, и воспаление легких ему не угрожало, и вообще... Настоящий Полковник!

Собрались вниз, пришли портеры, никто не верил, что мы по такому урагану ходили на гору, да что ночью смогли спать, да что палатки не унесло. В плане спуститься сразу в Пласа де Мулас, минуя две промежуточные стоянки, план осуществимый, только коленки очень жалко :(

В Нидо де Кондорос встретили Валеру с Кристиной, они только что поднялись, здесь ночевка, завтра на Холеру, и потом восхождение. Рассказали о своих приключениях, Кристина просто в истерике зашлась от рассказа Захара, хоть и понятно, что все это не шутки, но опасность уже миновала, значит можно смеяться от души, в конце концов смех продлевает жизнь ;) А Валера поделился своими страхами, никто же не предполагал, что мы сможем бороться 15 часов, вообще казалось, что с такой погодой наша песенка будет короткой, поэтому не получая связи от Сергея, он поставил на уши и полицию, и службу спасения, и те постоянно отслеживали наше перемещение по склону: в 14 часов 4 фигурки замечены там-то, в 17 часов люди на вершине!, в 19 часов 4 человека бодро (ага, бодро!) спускаются по гребню.

До Мулас добрались часам к 17, на последнем спуске ноги уже совсем не слушались, падали, понимая, что именно сейчас надо сосредоточиться, сломать ногу за 100 метров до финиша крайне неразумно.

Внизу на нас пальцем показывают: "Это те, кто вчера ходили на гору! Они ураган на Холере пережили!" Все наши просьбы выполнялись с опережениием:

- мне бы телефон зарядить, домой позвонить

- свободных розеток нет

- я с восхождения...

- Мария, выброси все эти телефоны, люди с восхождения, зарядите им все, что нужно!

- сколько я должна?

- ничего не надо!

- Вот Ваши палатки!

- А в домике мест случайно нет?

- Сейчас будут!

На гриле опять жарят мясо, всем строго по одному куску, овощи только вегатерианцам.

- Мне, пожалуйста, кусочек.

- А Вы первый раз подходите? Ой, Вы же с восхождения! Берите сколько хотите! И овощей любых!

И музыка играла. И мне не было стыдно, и не было желания объяснять каждому что не дошла, в конце концов не вершина - цель, я сделала все на что была способна, и даже много больше, а победа над собой важнее любой другой.

16 января

Мы с Захаром приняли решение спускаться, ощущение холода становилось нестерпимым, днём то адское пекло, а вот с закатом вода опять предательски замерзала, и до 10.30, до момента, пока лагерь осветят лучи солнца, две пуховки - наш горький ответ Чемберлену.

Сначала выход назначили на 9.00, но до 10 я честно не могла даже начать собираться, озноб бьет, руки не слушаются, слезы текут, и жалость к себе переполняет любые сосуды, СПАСИБО! мальчикам, что не шипели, не смеялись и не ругались, а заботливо помогали, и слова только добрые и поддержка во всем!

Дима решил остаться в лагере ещё на 2 дня, встретить Валеру с Кристиной и выдвинуться обратно как и планировалось вначале. А мы погрузили баулы на мулов и в 10.45 обнялись на прощанье с Сергеем и Димой, мы ещё обязательно встретимся! По плану сегодня к вечеру мы должны добраться до пятизвездночного отеля "Дипломатик" в самом центре Мендозы, а пока 7-10 часов до Конфлюэнции, 2-3 часа до входа в парк, там 20 минут на машине до Пенитентас, забрать вещи и ещё 3 часа на такси до Мендозы. Итого в самом лучшем случае 23.30 мы сможем уронить тела на белые простыни. 45 км пешком по скалам и огненной пустыне.

Сначала было прикольно, свет белых простыней и плеск воды в ванне придавали сил, ноги заплетались, но шли, даже остановились пофотографироваться около обветреннего скелета мула, который мы заприметили ещё на пути "туда", и сделали зарубку остановиться на пути обратно. Потом стало тяжелее, тропа вечно исчезала, очевидно, за последние дни было несколько камнепадов, и чтобы не вызвать новый и не погибнуть под его грохотом, приходилось лезть то высоко вверх по склону, то спускаться вниз до самой реки, несущейся с горы.

Жара нестерпимая, камни плавятся под солнцем, а у нас по одной бутылке воды и четкое понимание, что раздеться нельзя, иначе до финиша доползут лишь головешки. Идём, ждём когда же кончатся эти безумные скалы и начнётся долгая-долгая равнина, пусть каменистая, но все же лучше чем то, что имеем сейчас. Ну, началась равнина, а по ней течёт речка, такая, со множественными руслами, мы ее легко перепрыгивали на пути туда. Но то было 2 недели назад, ага. А теперь это полноводная река от одного склона до другого с некоторым количеством островков. Метались от одного берега до другого, скакали по камням, пытались лезть по склону в 50 см над бурным потоком, где-то Захар отчаялся и сняв ботинки, пошёл босиком, а дно там, смею вам доложить, не мелкий песочек, и огромные бульники ещё и перекатываются под силой потока. Думаю, мы потеряли не менее 2 часов в борьбе с водной стихией, а когда победив, наконец выбрались на сушу, поняли, что надо включить вторую космическую и практически бежать, иначе не увидеть нам сегодня Мендозы как своих ушей. Ну и бежали... Как потом признался Захар, "я шёл и боялся обернуться на тебя, стало бы жалко, и замедлил бы шаг, но тогда мы бы не дошли". А я была очень благодарна, что он не поворачивался и не смотрел на мои слёзы, которые сами собой текли по щекам.

В 17.15 вошли в лагерь Конфлюэнция, совершенно обессиленные, с потрескавшимися губами, мучимые жарой и жаждой. На входе бочка с водой, не долго раздумывая вылили на себя по вёдру воды, прямо на голову. Полегчало. К нам вышел менеджер Инки, сказал сначала сесть за стол и отдохнуть, ну а потом уже будем отмечать наши "подорожные". Как по мановению волшебной палочки перед нами оказалось блюдо с дыней и апельсинами, сок и вода, какие то крекеры-печенюшки. Отдышались, позвали менеджера, сказали, что хотим идти дальше, что будем идти быстро несмотря ни на что, и в 20 часов выйдем из парка, пусть он обеспечит нам трансфер к тому времени, а также позвонит по спутнику в Мулас, и скажет нашим, что мы живы.

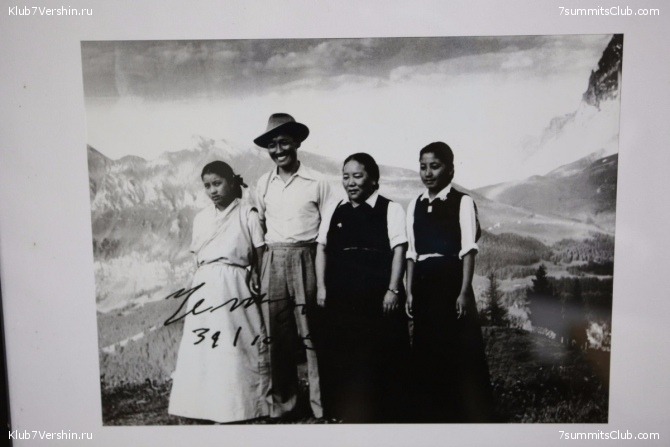

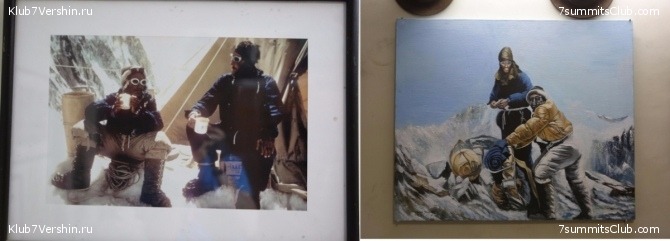

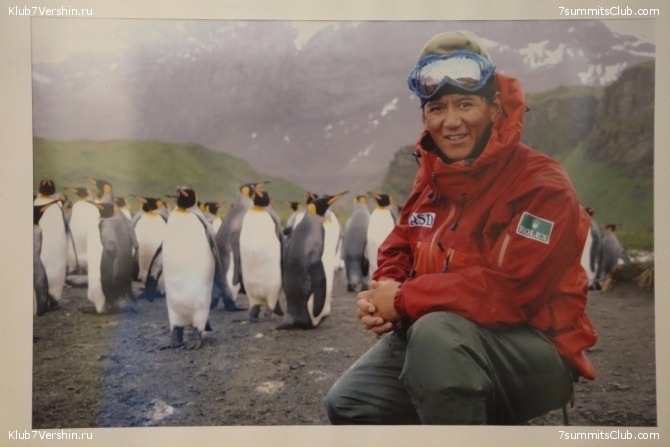

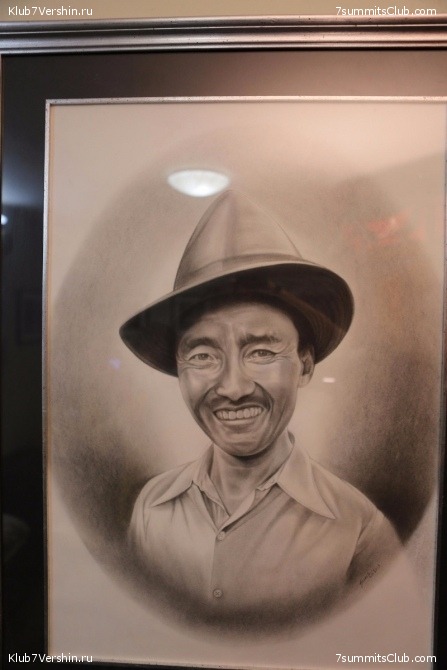

К нам подошёл японец, указал на наши куртки с логотипом 7 вершин, и сказал, что мы друзья :) Это оказался легендарный Хиро, наверное, самый известный альпинист Японии. Легенда! Очень простой в общении, расспросил о нашем восхождении, поцокал языком, поздравил с личными достижениями, пусть и не абсолютными, очень дружелюбно, очень понимающе приземлённо, никакой звездной болезни. Это сильно отличалось от нескольких других разговоров с профессиональными альпинистами, которые сводились к вопросу: "А чего не дошли то? Настроения не было?" Ну что ответить на такой вопрос? Грубо послать? Не хочется, они же люди хорошие, и не со зла, просто элементарное непонимание разницы между профессионалами и теми, кто мечтает прикоснуться к звёздам, и им же платит за профессиональную помощь. Поэтому что-то объясняли, мямлили, как-будто оправдывались, противно, если честно :( А потом мы набрались наглости, и попросили Хиро сфотографироваться с ним, будем с гордостью показывать внукам!

А потом ещё 2 часа пути, из парка вышли в 20.00, точно, как и обещали. На выходе отдали ренжерам наши пермиты со всеми печатями, что все КПП прошли, что у врачей были, что дерьмо сдали, что порядок не нарушали, цветы не рвали, и за зайцами и пумами не охотились. Микроавтобус уже ждал, было как-то стыдно в него садиться, он такой чистый, а на нас слой пыли минимум в сантиметр, и вообще... Обсудили, что автобус это ещё пол беды, а вот что скажут в пятизвездночном Дипломатике, ни захлопнут ли дверь перед носом, со словами, что бродяг не обслуживают?

Автобус ждал ещё одного альпиниста, да, кстати, здесь нас называют аНДИнистами, очень патриотично :))) Этот андинист должен был прибыть с минуты на минуту, он не захотел совершать сегодня подвиг (как Мюнхаузен с 10 до 11), а позорно взял вертолёт. Вертолёт прилетел, мужик вышел, но... облом..., что-то не правильно было отмечено в пермитах, где-то накосячил, может дерьма сдал недостаточно... Короче, уехали мы без него, а он хоть и на вертолёте, но полиции парка это не указ, будет задействован на общественных работах. (шутка)

Через 20 минут в Пенетентас, все чётко организовано, водитель от ИНКА уже погрузил в багажник наши вещи с мулов, забрали с ресепшена ещё что-то, что оставляли на пути туда, я взглянула на себя в зеркало... лучше бы не делала этого... день восхождения, день спуска и день по пустыне оставили запоминающиеся такие следы на лице... Ладно, не суть. В 23.30 нас выгружали в отеле в Мендозе. Персонал там вышколенный, двери открыли, не моргнув глазом, подкатили тележки для багажа, Боже!, они их потом сутки отмывать будут! Мы прошли под софитами хрустальных люстр мимо китайских ваз с живыми цветами на столиках стиля Людовика XIV. На ресепшене стояла табличка booking.com с общей оценкой 9.2, сертификаты от TripAdvisor и т.п. Захар обратил внимание, что все документы от 2015 года, ага, похоже с ИНКой они стали сотрудничать с 2016, не видать им больше сертификатов, устроили у себя бомжатник!

Ну а дальше нереальные ощущения льющейся чистой воды, мягких полотенец и белых простынь. Спать...

17-18 января (заключение)

Завтрак в 10, фарфоровые тарелки, блестящие приборы, белые скатерти, официанты "чего изволите" - сюр какой-то! Заказали на завтра экскурсию по мендозским винодельням, а сегодня решили разделиться, Захар поехал на обзорную экскурсию по городу плюс купить подарки-сувениры, а я нашла косметологическую клинику и отдалась в их нежные лапы с просьбой сделать хоть что-то! После этого чего-то во мне ожила деффочка и потребовала шопинга, безумного и беспощадного! Были выяснены адреса ювелирных салонов, и я отправилась на поиски чего-то прекрасного из двух самых известных камней Анд, тех, что, валялись под нашими ногами на протяжении последних двух недель. Как-то мне показалось, что это самый лучший тематический подарок себе. Нашла. И купила!

Вечером встретились за ужином, заказали мяса и Мальбека, ну а что ещё, не рыбу же здесь брать!

Любимый муж купил мне новые билеты на следующий же день, я только успевала съездить напиться, ой, надегустироваться! В 9.00 подали микроавтобус и мы отправились на 3 винодельни и одну оливовую фабрику. Тепло, вкусно, расслабленно, интересно, Мендоза - рай для гурманов. Вернулись в 17.00, я быстро переупаковала вещи с учетом естественных покупок на винодельнях, и ещё через 2 часа отправилась в путь на Родину.

Вот и все... Наверное, не совсем... Дочь, услышав новость, что я не дошла до вершины 180 метров, вздохнув произнесла "Значит попрется ещё раз, так не оставит, я ее знаю"... Ну что сказать, она меня, действительно, знает ;)

Аконкагуа: день за днем. Из записок Евгении Баум. Часть 3. 12-14 января. ВОСХОЖДЕНИЕ

Аконкагуа.

12 января… Сегодня акклиматизационный выход в штурмовой лагерь "Холера" или "Колера", но как-то у наших альпинистов первое название прижилось сильнее, хотя и не самое благозвучное. Но, наверное, оно отражает суть, это высота 6000, ...

12 января…

Сегодня акклиматизационный выход в штурмовой лагерь "Холера" или "Колера", но как-то у наших альпинистов первое название прижилось сильнее, хотя и не самое благозвучное. Но, наверное, оно отражает суть, это высота 6000, оттуда только выход на вершину.

Торопиться некуда, позавтракали, спокойно собрались и в 12.30 вышли. Дима с Валерой сразу взяли темп и галопом понеслись вверх, за ними не угнаться. Дело в том, что каждый должен идти в удобном ему темпе, и плохо не только пытаться идти быстрее, что логически понятно, но и насильно себя замедлять тоже не айс. Поэтому наша команда естественным образом разделилась на 3 части: первый Дима с кем-то из гидов, потом мы с Захаром, и последняя Кристина с гидом, которой с набором высоты становилось все тяжелее и тяжелее, несмотря на отличную физическую форму. Люди индивидуально переносят высоту, здесь нет каких-то законов или правил, кому-то требуется более длительная акклиматизация, кто-то как будто родился в горах. Ещё Сергей сказал, что, как правило, до 30 лет организм сопротивляется сильнее, поэтому в высотный альпинизм люди приходят позже.

Где-то на середине подъёма мы с Захаром промахнулись тропинкой и взяли сильно вправо, но поняли это значительно позже, когда уже стояли во втором альтернативном штурмовом лагере "Берлин". Он меньше, чуть ниже, места там хватает палаток на 10, не больше. Места уже все были заняты, смотрели на нас недобро, как потом сказал Сергей "могли и навалять, особенно если бы вы сказали, что за нами идёт группа человек 15". Шутка :)

От "Берлина" до "Холеры" идёт траверс, минут за 15 мы добрались до общего места сбора, заодно сообщив, что нам кажется, что такой путь более разумный, потому что прямиком до "Холеры" уж больно круто. Скоро подошли Кристина с Сергеем, несмотря на попытку "делать лицо", было очевидно, что 6000 метров Кристина переносит очень плохо.

Посидели, погуляли, неожиданно удалось помочь двум ребятам из "Инки" натянуть тент на стационарную палатку, которую они как раз собрали. Это было очень кстати, вдвоём справиться им было тяжело, а тут мы сразу получили приглашение воспользоваться тентом завтра, когда поднимемся на штурм. На Кондоросе мы тоже используем такую палатку, это всего лишь плотный тент с малюсенькой дверкой без каких-либо удобств, зато в нем можно готовить, ветер не задувает горелки, ну и поесть можно. А ветра здесь знатные...

Спустились вниз на Кондорос, запросили прогноз погоды, информация пришла не самая приятная, в ближайшие 3-4 дня ветер на вершине в районе 60-70 км/час с порывами до 140 км/ч, значит ловить нечего, пойдём послезавтра так, может, повезёт и прогноз ошибётся.

Завтра утром снимаем палатки и в путь на "Холеру", чуть поспим и на штурм...

А пока последняя "нормальная" ночь. Дождались заката и легли, и тут Кристине стало совсем плохо, скорее всего, те стандартные лекарства, которые дал Сергей, ей не подходят, может что-то типа аллергии. Сергей пришёл к нам в палатку, дал какие-то другие лекарства, успокоил, как мог, поспал с нами часик, сказал, что утро вечера мудренее и ушёл...

Надо бы описать, что такое ночевка, слабонервным можно пропустить :) Температура в палатке ниже нуля, к утру вся жидкость, что не с собой в спальнике, замерзает до основания. Спальники у нас тёплые, те, что берут на Эверест, к ним претензий никаких! Я так сплю практически раздетой, сначала только на ноги приклеиваю химические грелки, чтобы согреть внутренность спальника, а когда ноги начинают гореть, то выкидываю мешочки и сплю даже без носков. В спальник помимо своего бренного тела запихиваются пуховка, носки, бутылка с водой, вся электроника и аккумуляторы к ней. Не очень удобно, спишь как на полке супермаркета, и ещё есть риск раздавить бутылку или повредить девайс, вот у меня айпад уже имеет дугообразную форму, слава Богу, что работает.

Теплая вода с собой обязательна, воздух не только холодный, но и безумно сухой, губы трескаются, горло болит, надо постоянно делать глоточек тёплой водички. Вообще, желательно дышать через бандану, у меня, правда, не получается.

Пить на высоте надо много, не менее 3-4 литров, да ещё ночью обязательно. Представьте себе, как вылезти из палатки в туалет! К этому решению приходишь не сразу, лежишь и думаешь, не рассосётся ли само собой. Нет, не рассасывается :(

Теперь о ветре. Ночью здесь ветер ураганный, палатка хлопает всеми своими частями, слышны даже соседние палатки! Я в такой какофонии спать не могу (да, Цаца!), поэтому применяю беруши, и то, эффект слабый, храп беруши заглушают, а такой ветер нет!

Под спальник кладётся коврик, он защищает от промерзшей земли и мелких камушков, но во-первых он не сильно широкий, а во-вторых не перина! Мне жутко жестко, приходится постоянно переворачиваться с боку на бок, и делать это в сознательном проснувшемся состоянии, чтобы не скатиться с коврика на холодную землю, и чтобы не раздавить весь тот хабор, что заботливо укладываю греть своим телом.

Как только солнце освещает палатку, она становится печкой, и если не хочешь превратиться в гриль, то бегом на улицу.

А на улице немедленно мажешь лицо солнцезащитным кремом с самым высоким фактором и надеваешь тёмные очки, которые не снимаешь до заката. Последние имеют двоякую цель: конечно, они призваны защитить глаза от солнца, но ещё и присутствует забота об эстетических чувствах окружающих, после 4000 лицо опухает, утром глаза открываешь чуть ли не руками, да и вообще видок, как после многонедельного запоя.

13 января

В 7.30 к нам постучался Сергей и сообщил, что он подумал, и считает преступлением вести Кристину выше. Здесь он ещё может помочь, а вот выше 6000 может случиться непоправимое. Но не все так плохо, если сегодня Кристина спустится вниз на Мулас и проведёт там 2 ночи, то в принципе, при улучшении самочувствия, что очень-очень вероятно, она успевает совершить попытку восхождения на 3 дня позже нас и вернуться как раз к самолету домой. Просто ей требуется больше времени на аклиматизацию, такой организм, да, молодой и красивый, сопротивляется, требует отвезти себя на Мальдивы, а не черт знает куда тащить ;). Валера передаётся Кристине в качестве индивидуального гида, и отдельно предупреждается, что отвечает за девушку головой!!!, хотя это и не нужно, сам понимает за какое сокровище отвечает.

Ну а мы начинаем сборы для перехода в штурмовой лагерь.

Дорога уже знакомая, за 1.20 взбираемся к "Берлину", ещё через 20 минут в "Холере", на последних метрах понимаю, что что-то идёт не по плану, ноги отказываются подчиняться, легкие дышать, а сердце биться. Списываю все это мандраж, все равно выбора уже нет, если только отказаться от восхождения, но как-то поздновато...

На "Холере" катастрофически поубавилось палаток, кроме двух наших свежих, стоят ещё пяток пустых, очевидно, одной компании, и ждут возвращения своих хозяев с вершины. Хозяева спускаются часов в 18, меня, как "сильно языкастую", отправляют на переговоры, задача узнать хоть что-то полезное, любая подробность может помочь. Просто попытайтесь себе представить желание и способность разговаривать людей, которые в течение последних 13 часов выполняли адскую, нечеловеческую, выше любых способностей работу... Сначала моё появление вызывает лишь шевеление глазных яблок, явно недружелюбное, о задействования функции речи даже слов не идёт. Я кидаюсь ко всем и к каждому с общими и индивидуальными поздравлениями, со слезами, абсолютно честно, восхищаюсь их мужеством и сетую, что не чаю увидеть себя на их месте. Лесть, пусть и искренняя, делает своё дело, народ оживает, начинает улыбаться и, что самое важное, рассказывать. Вышли в 5, холодно, ветер задул в 8, кошки требуется надевать там то, особая осторожность здесь, а вот тут можно отдохнуть, а вот там... Запала хватило секунд на 60, дальше глаза закрываются, ноги сами вползают в палатки, но мне уже хватило, все ясно, а просто так мучить народ не готова.

Наши две палатки почти готовы, Сергей строго контролирует каждую оттяжку, каждый колышек, все полотнища выровнены и натянуты, камни самые тяжелые, такое впечатление, что идёт подготовка к отражению нападения противника. В связи с изменением в личном составе, мне предоставляется право выбрать себе мужчину :)))

За сытным ужином ещё раз напоминания о самом важном на завтра. На горе будет страшно холодно, прогноз ухудшается, поэтому отдельно о защите каждой части тела, "ни одна вершина не стоит даже одного отмороженного пальца", как сказал Дима, да, именно так, между собой ещё раз проговариваем, что "любой ценой" - это не про нас.

Наверное, вы удивитесь, но альпинисты очень чистоплотные люди, мы, порой, можем проявить слабину и, например, не почистить сегодня зубы, ведь холодно, и только сегодня, а завтра в цивилизацию, а что случится с одного дня... А они там живут, у них каждый день "сегодня", потому и никаких поблажек. А ещё это вопрос выживания, ведь мёрзнем мы тогда, когда потеем, а потеем, когда не стерильны. И вот, в очередной раз мы внимательно слушаем, практически "записываем" как при утреннем подъеме надо вымыть ноги салфетками, продезинфицировать спиртом, надеть АБСОЛЮТНО чистые носки на которых "и муха не сидела", как подготовить ботинки, какое и как термобелье надеть, да ещё куча мелких премудростей, соблюдение которых позволяет сохранить тот самый КАЖДЫЙ палец.

После сытного ужина отбой в 21, будильник поставлен на 3.

14 января

Ночь проходит на удивление спокойно, без обычного "расколбаса", когда зуб на зуб не попадает, голова раскалывается, а озноб бьет такой, что палатка сотрясается. Это без сомнения ощущение присутствия рядом опытного, спокойного человека, у которого, кажется, есть ответ на любой вопрос и выход из любой ситуации.

В 3.00 звонит будильник, Сергей говорит "Поспи ещё", и уходит греть воду и готовить завтрак. Но какой тут сон?! Я маниакально тщательно начинаю подготовку: грелки в ботинки, ботинки в спальник, принимаю ванну, выпиваю чашечку кофе..., ну вы поняли, это уже горняшка :)

В 4 переползаем в обеденную залу, ветер пока не сильный, есть не хочется, но Сергей жестко требует от нас съесть хоть пол тарелки каши, аргумент существенный: "А куда я буду "колеса" забрасывать? На пустой желудок?"

Выход в 5.30, чуть позже графика. В рюкзаках термос, кошки, шоколадки, запасная пуховка, химические грелки. На себе несколько слоёв термобелья, тёплый флис, пуховки, непродуваемые куртки и штаны GoreTex, на ногах тяжёлые ботинки под кошки, чем ботинки "высотнее", тем теплее, но и тяжелее. У Захара восьмитысячники, не представляю как в них ноги передвигать, но, с другой стороны, не замёрзнет, у меня наоборот, ботинки гораздо тоньше положенных, идти легче, но стрёмно. Забегая вперёд скажу, что ноги - единственное, что не замерзло ни на секунду, даже не верится, насколько действенны оказались советы доктора Ларина по соблюдению гигиены ног!

Прямо от палаток круто вверх по слежавшейся промерзшей сыпухе, Аконкагуа - гора без изысков, просто лезешь все время вверх, за исключением одного "траверса", но там ветра самые страшные, я шла за начальником шаг в шаг, хоть как-то прячась от ветра за его спиной, и то нос поморозила.

Идти безумно трудно с первых шагов, я давно "жаловалась", что все не удаётся пересечь отметку 6000, ну вот, дожаловалась, первая в жизни ночевка на 6000 и восхождение от нее. Через 20 минут Сергей забрал мой термос, через час дал первые таблетки, ещё через 30 минут отнял кошки. И вот так "налегке" за 9 с половиной часов я доползла до "пещеры" (6750 метров), по дороге послушно съев пригоршни две-три предложенных мне таблеток, последние часы шла в ритме 1 шаг на 3-4 вдох-выдоха, последний подъем до пещеры на 6... Дима не торопясь добрался до пещеры на два часа раньше нас с Захаром, и с ужасом взирал сверху на наши попытки изобразить движение вверх, Захару, кстати, "химии" было предложено значительно меньше.

Время было уже критически позднее, в 15 группы как минимум разворачиваются в обратную сторону, но на Аконкагуа нет опасности схода лавин, и время разворота определяется другими факторами, во-первых если восходители идут так медленно, то они слишком устали, и может не хватить сил вернуться, во-вторых надо успеть пройти самые опасные участки до наступления темноты, фонарик фонариком, но опять же на нечеловеческую усталость наложить ночь, и неприятные сюрпризы обеспечены.

Дима благородно говорит, что нафиг ему эта вершина не сдалась, да, он дойти в состоянии, но нам с Захаром надо поворачивать, а он ещё раз приедет :) Умом я понимаю, что 210 метров мне не преодолеть, но "воля говорит - иди!", понимаю чудовищную несправедливость по отношению к Диме, понимаю, что и пока это не "любой ценой", меня не несут, другим проблем не создаю, доктор спокоен. Короче, решаем двигаться дальше, но в 18 часов разворот в любом случае, даже если до вершины 1 метр. Первым уходит вверх Дима, за ним Захар, потом я, Сергей последним, чтобы было удобнее собирать падающие тела :) Шутка грустная, потому как метров через 20 я оступилась непонятным образом и чуть съехала вниз, но подъем очень крутой, поэтому кошки мгновенно нашли опору. Удивилась, полезла дальше, один шаг на 8 вдох-выдохов. Ещё через 20-30 метров опять упала, но тут стало понятнее - это отключка, кратковременная потеря сознания. Вот в этот момент я и приняла решение отступить, дальше наступало "любой ценой", дальше я могла только надеяться, что команда не бросит, когда сознание уйдёт совсем, а какое я имею право устраивать им такую развлекуху?

Я сползла вниз до пещеры, название условное, пещеры там нет, спрятаться от ветра негде, Сергей сказал продержаться до 18 и рванул за ребятами вверх. Но в это время Захар уже тоже повернул вниз, через 5 минут Сергей сопроводил его ко мне и окончательно убежал вверх за Димой. Три часа прошли в мучительном ожидании, холод жуткий, ветер ураганный, горячего чая осталось совсем немного. Ещё несколько раз сознание уходило, ноги практически отнялись, я не могла не то, что ходить, но даже встать. В такую погоду на горе мы оказались одни, ещё одна группа вышла за нами, но, не дойдя даже до траверса, развернулась вниз. Ближе к 18 мы с Захаром стали серьезно волноваться, ребят все ещё не было видно на спуске, а вдруг что случилось?! Решили ждать до 18, а дальше ползти вниз, вызывать помощь, но буквально за 5 минут до времени на склоне появились 2 фигурки. Уффф...

Первым вернулся Сергей, не слушая поздравлений с вершиной, сразу оценил ситуацию и развернул аптечку. Укол дексаметазона и я смогла встать на ноги, теперь у меня было 3-4 часа в запасе, надо торопиться. Дима тоже скомкано прореагировал на поздравления, и мы немедленно начали спуск. Для подстраховки Сергей посадил меня на поводок, но ноги Слава Богу слушались.

Спуск помню плохо, гнали что было сил, чтобы успеть до темноты, но тех сил, понятно, совсем не было. Последний спуск, широкий склон с сыпухой, кругом скалы, надо бы не ошибиться, и спуститься именно к нашему лагерю, он самый верхний, исправлять ошибку вверх сил не будет. Идём каждый в своём темпе, немного распределившись по горе, ветер страшный, слышимость нулевая. Вдруг чётко видим две наши желтые палатки и красный обеденный тент. Ура! Показываем друг другу и радостно устремляемся к ним. Но происходит что-то странное, Захар поворачивает в другую сторону, мы кричим, жестикулируем, привлекаем его внимание, он, кажется, слышит, идёт к нам, но через минуту опять меняет направление. Потом падает, опять идёт то туда, то сюда, опять падает... Сергей передает мне фонарик и термос, и грозно отдаёт приказ самостоятельно дойти до палаток живой, а ему надо бежать спасать Захара. Я чётко следую инструкциям, понимая, что единственная помощь от меня сейчас, это не создавать дополнительных проблем, и за час добираюсь до вожделенной палатки. Только успеваю заползти, как приходят ребята. Захар уже в адеквате и со смехом рассказывает, как видел на склоне разных людей, как скалы превращались в зайчиков, козликов и иную живность и звали к себе. Он смеётся, а у меня холод по спине... Вот она горняшка, Слава Богу, что около лагеря, Слава Богу, что заметили...

15 часов Работы... Я отрубилась моментально, только хватило сил снять ботинки, вернее хватило сил попросить ребят помочь, никаких переодеваний, никакого чая, даже, пардон, туалета. Сергей меня не пытался призвать к порядку, а ребят заставил ещё около часа укреплять палатки камнями, даже построили небольшую стенку, на улице был просто ураган. Потом все же хотел напоить меня чаем, взывая к разуму, типа обезвоживание, типа надо!, но тщетно, сквозь сон я его благодарила, ни разу не послав, но и головы не понимала. Сергей решил, что здоровый сон не менее полезен, нежели чай, и отстал…

Аконкагуа: день за днем. Из записок Евгении Баум. Часть 2. 8-11 января

Аконкагуа.

8 января... День отдыха и акклиматизации. После завтрака Начальник остался на хозяйстве готовить снаряжение и еду для восхождения, а мы вчетвером под руководством Валеры пошли погулять. "Гулянки" строго обязательны, только в активном ...

8 января...

День отдыха и акклиматизации. После завтрака Начальник остался на хозяйстве готовить снаряжение и еду для восхождения, а мы вчетвером под руководством Валеры пошли погулять. "Гулянки" строго обязательны, только в активном состоянии происходит адаптация организма к высоте, если лечь в палатку, то вместо акклиматизации получаешь горняшку.

В 30 минутах хода дальше от горы находится заброшенный отель-приют, судя по виду очень комфортабельный. Ещё 4 года назад он принимал гостей, но хозяин что-то не учёл в экономике и разорился, государство забрало строение под невыплаченный кредит, и сейчас ищет частного инвестора, но, похоже, все же переоценивает стоимость актива.

После отеля тропинка забирает круто вверх и ведёт к вершине горы Бенете, высота 5100. До вершины мы, конечно, не пошли, это серьезное предприятие на весь день, а нам было велено к 13.30 спуститься к обеду. Времени хватило как раз чтобы долезть до площадки с целой рощей кальгаспоров. Как объяснить тем, кто не в курсе без фотографий? Ну, можете набрать в инете, но я попробую словами: это снежные остроконечные иглы-пирамиды, высотой от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Такой лес, между стволами которого можно спрятаться. Верхушки совсем тоненькие из прозрачного льда и самых причудливых форм, мы нашли одну в виде Сатурна с кольцами!

Перед ужином наши гиды устроили новобранцам трекинг по установке палаток и обращению с керосиновым примусом. Как сама идея, так и любое объяснение что можно, что нужно, как можно и нужно, а как ни в коем случае нельзя, сопровождалось фразой "А иначе замерзните и помрете". Убийственный аргумент, мы не спорили и старательно постигали премудрости, но если с установкой палатки все более ли менее удалось, все же не вчера родились и кой-какой опыт тоже имелся, то с примусом наука не задалась, вернее наука там простая, но примус ей не обучен. Общим голосованием решили, что чтобы "не замерзнуть и не помереть", гидов с примусом из вида не терять ни при каких обстоятельствах.

Сегодня на вершине Аконкагуа страшный ветер, скорее ураган, а вот вчера погода была "лётная", поэтому сегодня лагерь встречал 50 восходителей. Часов в 5 между палатками потянулся невыносимо соблазнительный аромат мяса, мясо гриль и колбаски гриль, народ гуляет, угощают всех! Музыка до глубокой ночи!

Ну, а до ужина мы пошли смотреть... Вы не поверите! И не догадаетесь с тысячного раза! Мы пошли в картинную галерею! Не бойтесь, это ещё не горняшка с глюками :) Аргентинский художник, Мигель Доуро, 4 месяца живет здесь, его галерея занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая высотная в мире. Его покупатели не могут добраться сюда на машине, в принципе могут на вертолете, но... Я немного разбираюсь в живописи, конечно, не эксперт, но отличить мазню от произведений искусства могу. Короче, мне нестерпимо захотелось приобрести несколько работ, но художник знает цену своему таланту. Несмотря на то, что мы нашли общий язык, он был очень рад моему выбору понравившихся работ, и явно сделал скидку от своего прайса, приобрести понравившееся я никак не смогу, то, что мне, действительно, легло на сердце и до сих пор стоит перед глазами стоит как две поездки сюда (включая все!). Его творчеством заинтересовались российские акулы от художественного бизнеса, вообще он говорит, что именно российские альпинисты покупают настоящие картины, а не картинки на память, так вот, возможно, его коммерческая раскрутка начнётся с России.

9 января

Погода внесла коррективы в программу, изначально сегодня мы должны были начать восхождение, но страшный ветер на горе просто сдул бы нас со склона. Поэтому Сергей велел сегодня ещё гулять, а полезем уже завтра. Гулять мы опять отправились в сторону Бенете, до вершины не дошли буквально чуть-чуть, метров 250, но начальство мудро сказало, что не зайти на Аконкагуа из-за усталости от восхождения на Бенете в высшей степени глупо. Но вот интересно, насколько, действительно, акклиматизация помогает, за то же время мы прошли вдвое больше чем вчера. Да ещё за 2 дня научились спускаться по "сыпухе", вчера это вызывало животный ужас, а сегодня сбежали бегом практически не заметив.

Верхняя часть горы оказалась волшебно красивой, сбегающая речка, местами покрытая круглыми льдинками, как будто медузами, кальгаспоры пересекающие русло, образующие фантастически причудливые скульптуры. Нам пришлось пересечь целое кальгаспорное поле, естественно не могли не запечатлеть это на фотоаппарат. Шли, любовались красотой:

- А ведь есть люди, которые не понимают, зачем ходить в горы!

- Это ладно, но ведь существуют и такие, что сходив однажды, не идут второй раз!

- Да, ладно! Неужели такие бывают?!

К сожалению, в середине пути пришлось отправить домой Кристину, она подскользнулась при переходе речки и промочила ноги. Отважная девушка пыталась сказать, что ноги намокли чуть-чуть и она готова продолжать путь, но Валера без разговоров развернул ее домой, опять же, не взойти потом из-за мокрых ног сейчас не умно. Кристина выглядит здесь просто провокационно, все же в горы обычно люди идут в более зрелом возрасте, ну, если речь идёт не о спортсменах, а вот такая красивая, нежная, юная девушка на подступах к семитысячнику встречается, мягко говоря, не часто. И ведь это не первая ее вершина, в послужном списке Эльбрус, Казбек, Килиманджаро, непальский трек. Плюс скалы Крыма, а если бы вы слышали про ее планы! Девушка, вызывающая безмерное уважение.

После обеда финальный медосмотр, сначала мы, все допущены. Следующими в палатку врача зашли Сергей и Валерий, дверь закрылась, и мы вдруг захохотали, ничего себе будет финт, если их не допустят, ну а вдруг :) Но допустили, пожелали удачи.

Еще одна переупаковках вещей, самая сложная, часть груза отправляется в первый лагерь (Канада), часть во второй (Нидо де Кондорос), и часть в штурмовой (Колера). Плюс обдумывается логистика между лагерями. Портеры здесь не непальские, это там 35 кг нам таскают 15 дней за 250 долларов, а здесь 20 кг на 4 дня стоят 1000! Поэтому строгий выбор самого необходимого и обдуманная логистика.

Завтра утром наверх. Связи не будет 5-6 дней. Не волнуйтесь и держите кулачки!

10 января

Ну вот и пришёл день начала самого важного этапа, вот честно, мандраж ещё тот, а тут как на зло, я почувствовала симптомы начинающейся простуды, запитала все возможные лекарства, надеюсь выкарабкаюсь. Выдвинулись совсем не рано, около 12, тропа прямо из лагеря берет круто вверх и дальше 450 метров без особого разнообразия. Справились всего за 3 часа с одним перекусом. На высоте 4850 довольно большое плато, прям под знаменитыми красными скалами северной стены. Заночевать остались 15 палаток, то есть примерно 30 человек, самым большим удивлением было факт абсолютного доминирования родной речи, мне показалось, что только одна палатка разговаривала на французском, остальные наши, прямо русский сезон на Аконкагуа!

Применили на практике полученные вчера знания по установке палаток, Дмитрий с Захаром так вообще полностью справились сами, несмотря на сильный ветер, нам с Кристиной помогал Сергей, не уверена, что мы бы осилили установку без его помощи, из-за ветров крепить надо большими камнями, мы такие просто поднять не можем, и колышки забивать тоже не легко, почва каменистая, ее и почвой назвать сложно.

В это время Валера пошёл добывать воду, метров в 150 язык довольно чистого снега, берётся большой мешок, кружка или кастрюлька и вот она вода в твёрдом состоянии. Часа через полтора сели за обед, ммммм, давно не ела такой вкуснятины!!! Суп из пакетика с бульонным кубиком! Гречка с тунцом! Восторг гурманства разделили все участники команды :) После обеда ветер стих, в палатках жара от прямых солнечных лучей, стоит залезть, и сразу клонит в сон. Разобрали вещи и пошли исследовать окрестности, погуляли в одну сторону, погуляли в ту, что пойдём завтра, набрали высоту до 5000, запечатлели это событие на множественные фото, благо окружающие пейзажи располагали.

Вернулись, настало время вечернего чая, внизу в Пласа де Мулас уже наступила ночь, а у нас ещё во всю светило красное закатное солнце, наконец то увидела ту знаменитую картину красных скал, самые последние лучи в течении минут 10 освещают гигантские скалы всеми возможными оттенками красного, от яркого оранжевого до насыщенного лилового. Картина меняется каждую секунду, сколько было сделано фотографий!, обидно только, что они мертвы, эту красоту не передать. Как и не передать восторг момента, когда солнце опустилось наконец за противоположную гряду гор, и абсолютно одновременно над северной стеной показался огромный серебряный диск полной луны, и красный пейзаж в одно мгновение превратился в серебристый, только чёрные горы напротив контурно очерчивались розовым, да дальние облака ещё не решили стать им серебристыми или остаться розовыми.

11 января

Солнце на Канаде появляется не рано, а пока солнца нет, нет смысла начинать трудовую деятельность, уж больно холодно. В 10.30 появляется портер, поднявшийся с Муласа, чтобы тащить наши вещи на следующую станцию, Гнездо Кондоров. Мы выходим ровно в 11, Сергей с Валерой остаются ещё на час собрать палатки, отправить сообщение в Семь Вершин, и ещё что-то по хозяйству.

В жизни не видела более муторного подъема! По склону идут десятка полтора-два разных пересекающихся тропинок, каждый раз кажется, что ты выбрал самую плохую, а вот соседняя много лучше, но физику не обманешь, работа считается однозначно. Весь склон - сплошная сыпуха, местами покрытая снегом, который на солнце и на ветру становится катком. Дима добежал за 2 с небольшим часа, мы за 3.20, но и это очень неплохо. Вообще Дима готов, наверное, сейчас к любой вершине, потрясающая физическая подготовка, целеустремленность, при этом веселый и интересный собеседник.

Высота стоянки 4850, практически вершина Монблана. С первых минут чувствуется высота, голова кружится, подташнивает, каждый шаг как маленький подвиг. Установили палатки, гиды сделали вкуснейший обед, пошли погулять поглазеть на окрестности. Стоянка Кондорос прямо за перевалом, огромное плато с которого открывается вид на все хребты Анд до самого Тихого океана. Я утверждаю, что и океан виден, никакая "дымка" не может стелиться столь ровной полосой по всему горизонту, Сергей не согласен, вернее сомневается, уж слишком красиво все получается :) Местные вроде как тоже говорят, что океан виден, здесь всего 150 км, кстати. В любом случае вид потрясающий! Вот, Дима тоже сказал, что ему все равно, он будет верить, что это океан!

Нидо де Кондорос переводится как Гнездо Кондора, и они тут есть! Может раньше это было любимое место их обитания, сейчас здесь слишком много палаток, но кондоры несколько раз в день залетают проведать своё "Гнездо" и проверить, не закончился ли сезон у этих бескрылых. Хотя кондоры довольно большие, но представляла я их естественно гораздо мощнее, эти особи Роберта Гранта на поднимут ;)

После обеда пошли на край плато, забрались на скалы, Захар выразил общее настроение: "Кажется, я сейчас самый счастливый человек на свете!" Сделали несколько фотографий, очень надеюсь, что они смогут выразить то, что мы видели.

Со скал виден практически полностью маршрут на вершину, неужели это возможно?..

Аконкагуа: день за днем. Из записок Евгении Баум

5 января. 2017 год. Совсем не ранний завтрак в формате шведского стола, арбузы, ананасы, персики, сыр, ветчина,... Вот как оно без санкций то жить! Сорок восьмая перепаковка рюкзаков, в 10 нас грузят в микроавтобус и через 20 минут ...

5 января. 2017 год.

Совсем не ранний завтрак в формате шведского стола, арбузы, ананасы, персики, сыр, ветчина,... Вот как оно без санкций то жить! Сорок восьмая перепаковка рюкзаков, в 10 нас грузят в микроавтобус и через 20 минут выгружают уже на входе в парк. Водитель автобуса зачем-то очень просит нас сфотографироваться на его телефон, не иначе как для опознания тел, не слишком светло шутит Сергей.

Ну и дальше начинается Путь, всего "поднять" 4000 метров, ну а сегодня первые 500, высота Конфлюэнции 3400. Самые известные и красивые виды горы именно у входа, тот, что с отражением, неожиданно оказывается не берегом некого горного озера, а большой лужи! Где-то через час-полтора пути Гора начинает скрываться за ближними отрогами, и дальше только неожиданно выглядывать снежной вершиной. Мы идём с юга, а южный склон у этих "антипяток" холодный, поэтому снежный. Лезть мы будем с севера, там, где снега значительно меньше, и маршрут легче.

Первый день без особых приключений, если не считать форсирование пары водных преград, несущийся навстречу табун лошадей, под копытами которых мы рисковали закончить восхождение, да заботу об аргентинских пернатых, птички ничего не боятся, вкусняшки готовы клевать прямо из рук.

Где встретиться двум благородным донам? Сели передохнуть, выпить водички, рядом приземляется другая группа, испаноязычная. Высокий бородатый гид (очень импозантный) подходит к нам: "А где Люда?"

- А Люда сейчас в Антарктиде.

- О! Сергей! Я тебя узнал! Ты меня помнишь?

- Конечно, Унасио! Последний раз встречались на Эвересте, ты сопровождал Факундо (для справки: Факундо Арана - аргентинский красавчик актер, звезда латиноамериканских сериалов, предмет обожания женской экспедиции на Эверест в 2016 году и ревности мужской :))

Пора начать представление участников экспедиции, естественно первым будет Сергей Ларин. Примечание: я понимаю, что для всех тех, кто хоть как-то знаком с горами, представлять Сергея не нужно, даже как-то неудобно, прошу прощения :) Сергей в альпинизме с 1981 года, перечисление всех вершин забьет память любого суперкомпьютера, одних Эверестов 5! И это только вершин, а вообще экспедиций 10, Сергей - врач, специализирующийся на высокогорной медицине, единственный в мире врач, сопровождающий своих подопечных до самой вершины! Теперь вы понимаете, почему я в самом начале написала, что под таким руководством я чувствую себя почти спокойной. Почти...

А, кстати, руководитель он серьезный, шутки шутками, но шаг влево, шаг вправо и правая бровь Сергея грозно поднимается. Сидим на привале, в очередной раз принимаемся обсуждать возможное название команды:

(Валерий) - А вот давайте "Воля и Разум"!

(все) - хм... интересно... надо подумать...

(Сергей с грозно поднятой бровью) - Воля? Волюнтаризм?! Дисциплина! Все, привал окончен, встали, надели рюкзаки. Ишь, воли захотели!

Через почти 4 часа нашим глазам открылся лагерь Конфлюэнция: пара десятков больших стационарных палаток, половина спальных на 8 человек с 4 двухъярусными кроватями, половина "столовых" и "кухонь". И ещё, наверное, пара десятков обычных маленьких палаток на 2-3 человека. В стационарных сооружениях досчатый пол, как сказала Кристина "Даже ковры в спальнях!", в столовых пластиковая мебель, на кухнях обслуживающий персонал готовит весьма разнообразную еду, питание трехразовое, голодать не будем. На ужин подают по огромному стейку, действительно огромному, я не в состоянии съесть такой кусище мяса. И качество отменное, что не удивительно, не знаю как в Аргентине найти плохое мясо. И ещё на каждый стол ставят бутылку Мальбека, говорят, очень полезное дело для аклиматизации, я вот верю доктору Ларину ;)

Удобства представляют собой отдельные кабинки, где с удивлением обнаружились нормальные унитазы даже со спуском, правда особенность: ночью вода в бачке замерзает, поэтому рядом стоит ещё большая бочка с ковшиком. Когда мы пришли, солнце грело нестерпимо, температура градусов 20 в тени, очень с большой натяжкой верится, что ночью здесь мороз. Температура в горах вещь весьма условная: вот сегодня пока шли, было просто пекло, но стоит подуть ветру, а он здесь чумовой, как хочется завернуться в пуховку. Жарко - не жарко, но идём в длинных штанах, в куртках, голова под банданой, лицо тоже максимально укрыто, темные очки с 4 уровнем защиты, на руках перчатки. Все открытые участки кожи обильно мажутся солнцезащитным кремом, я вот использую с фактором 80!

На стоянке даже есть кабинка душа, правда предупредили, что вода холодная. Завтра днём подумаю над этим сомнительным, хоть и заманчивым предложением...

Как всегда спать после перехода нельзя, поэтому после обеденного перекуса мы пошли погулять по окрестностям, пофотографировать красоты, ну, то есть себя на фоне гор.

Ужин и спать. Завтра день акклиматизации, сходим погулять, набрать чуть высоты, а место стоянки не меняем.

6 января.

Первая ночь под звездным небом, прямо над нами Южный крест, Млечный путь белой лентой через все небо, огромный Юпитер над пиками гор, Пояс Ориона с голубым Сириусом.

Подъем не ранний, завтрак, и в путь. Погулять... Ага... Набрали 550 метров, почти дошли до французского лагеря, 5 часов 30 минут!!! Ладно, по прядку.

За завтраком Сергей придирчиво расспрашивает о самочувствии, кстати, он не только расспрашивает, но и каждый день проверяет фактические показатели. Все рапортуют, что голова не болит, не кружится, пищеварение в норме, настроение боевое. Ок, вдруг через 10 минут Дима спрашивает, видел ли кто кроме него колибри. За столом воцаряется тишина, мы испуганно переглядываемся, вот оно и началось, колибри привиделись! К нашему удивлению Сергей живо включается в обсуждение, оказывается, здесь водятся колибри! Правда, они тут нажористые, существенно больше бабочек. И им вполне есть чем питаться, здесь чудесные цветы, как и всегда в горах низкорослые, но яркие-яркие.

Утром в лагерь прилетает вертолёт, сбрасывает какой-то груз, и забирает самое главное - извините, дерьмо. В национальном парке на чистоте пунктик, это очень хороший пунктик, но его соблюдение специфично. На входе каждой группе вручают пронумерованный мешок с печатью, на выходе группа должна его сдать заполненным бытовым мусором. На Конфлюэнции и Пласа де Мулас ещё присутствуют мусорные корзины, которые вывозятся вниз на мулах, а вот дальше свой мусор мы должны будем нести с собой. Но самый пикантный момент, это правила, связанные с отходами нашей жизнедеятельности. С больших стоянок 200 литровые бочки вывозятся вниз вертолетами, а выше... ох, нас уже предупредили, что на Пласа де Мулас каждому вручат именной! мешок, который мы должны заполнить и сдать на выходе из национального парка... Пока слабо представляю технологию, но скоро, очевидно, приступлю к практическим занятиям.

Идём мы, переговариваемся, Сергей как раз объясняет нам как обращаться с дерьмом, над нами пролетает ещё один вертолёт с привязанной бочкой. Сергей обращает внимание, чтобы я не забыла отразить в "летописи" технологию утилизации фекалий. Захар обиженно замечает, что как-то некрасиво получается, как нам правила объяснять, так "дерьмо", а как летопись, то "фекалии"! Дима философски реагирует, что никогда нельзя было изучать историю по летописям, все прилизано, никакой правды жизни.

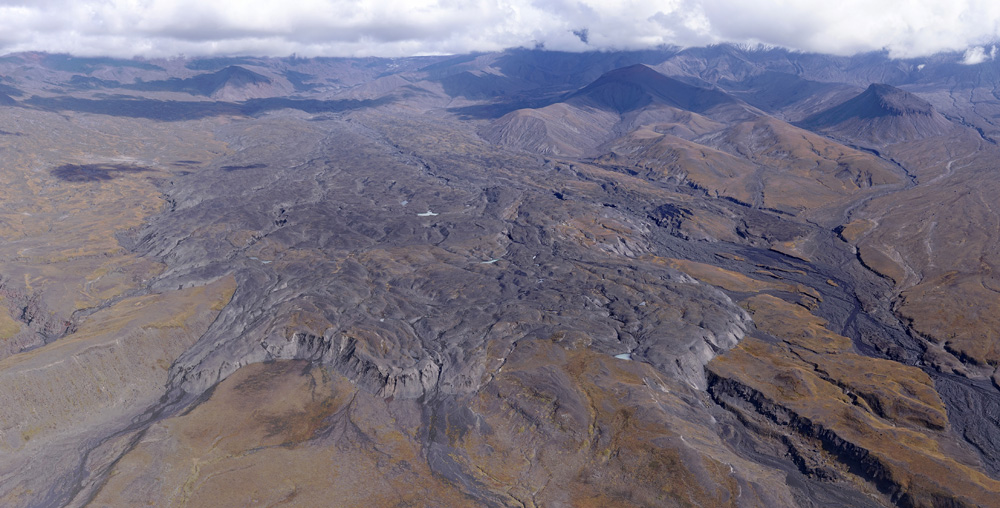

Если одним словом, то Гималаи величественные, Альпы мимимишные, а вот Анды разноцветные. Я никогда ранее не видела такого буйства красок на склонах: красные, охристые, ярко желтые, зеленые, голубые, мать-природа не пожалела фантазии. Особенно красиво как раз сочетание красного и зеленого, иногда полосами, иногда градиентом, иногда причудливой мозаикой. Подход к южной стене Аконкагуа возвратил меня в детство, читала я много всякой дребедени, и вот признаюсь в страшной тайне, лет в 10, начитавшись Марсианских Хроник, я мечтала, что как раз когда вырасту, космические корабли будут бороздить не только просторы Большого Театра, но и полетят на Марс, а я буду физиком-исследователем, и увижу вожделенные красные пейзажи. Скажи мне тогда, что я увижу Анды, я бы не поверила, но жизнь распорядилась причудливо, странным образом исполнив мои детские мечты, на Марс корабли ещё не полетели, но сегодня я видела именно те картины, что вставали перед глазами. Красные русла пересохших рек, потрескавшаяся красная марсианская почва, красно-желтые горы. Надеюсь, хоть какие-то фотографии получились, как всегда по приезду сделаю выкладку к заметкам.

Вернулись в 15 все по самые уши в марсианской пыли, я долго раздумывать не стала, и ринулась в душ. Бодрит, знаете ли... Сергей сделал мне строгий выговор, он не одобряет ледяной душ на высоте 3400 перед сложным восхождением, но так как поругал-поругал, но в живых оставил, Захар и Дмитрий немедленно последовали моему примеру. Отбились от рук, прям ;)

Ближе к вечеру ответственное и волнительное мероприятие: официальный медицинский контроль. По здешним правилам заплатить за пермит не достаточно, на Конфлюэнции и позже на Пласа де Мулас официальные врачи контролируют состояние здоровья: пульс, давление, уровень кислорода в крови, отсутствие проблем с легкими. Случаи, когда турист не допускается до звания альпиниста не единичны, поэтому сначала доктор Ларин провёл внутренний контроль, потом мы меееееедленнноооо дошли до мед. кабинета, чтобы пульс не сбился, и вуаля, вся наша команда получила печати. Следующий контроль на высоте 4400 через 3 дня, если пройдём, то путь на вершину открыт, и все будет зависеть уже только от нас.

А к тому моменту в России уже наступило Рождество, о чем мы не приминули сообщить хозяину компании Инка, которая дружественным образом работает с 7 вершинами, Себастьян как раз случайно оказался в лагере и пришёл поприветствовать своих клиентов. Ну... дополнительная бутылка Мальбека встала на наш стол. С Рождеством!

7 января

Ранний подъем, ещё до рассвета, быстрые сборы, завтрак и в 7.30 утра мы выступили в сторону Пласа де Мулас, базового лагеря с северной стены Аконкагуа. Мы подошли к горе с юга, поэтому за день нам предстояло обогнуть ее по часовой стрелке и набрать 1000 метров высоты. На это мероприятие отводится 7-10 часов, путь крайне муторный, да ещё с таким набором высоты. Первые 150 метров набора, а дальше 5 часов практически по равнине с незначительным уклоном, за 5 часов поднялись ещё только на 100 метров. Очень напомнило Скрытую Долину, только она была на 2000 метров выше и на 30 градусов холоднее, вместо снежной поземки серая пыль, а ноги вязнут не в снегу, а спотыкаются о камни. Но все равно, как-то близко, вот ощущение такое. Кстати, надо бы взять себя в руки и до конца обработать заметки того путешествия в ноябре 2015...

Для такой дальней дороги Сергей выстроил свой отряд в колонну по одному, возглавив шествие, а замыкающим поставил Валеру. Несколько слов о нашем втором гиде. Валерий Мясоедов, самое главное, что я услышала, что любая работа, которой он занимался в жизни, приносила ему удовольствие. Очень позитивный человек! В горы впервые попал в 2008, прочитав книгу Кракауера, и решил посмотреть поближе о чем писали. Ну и попал... А в 2010 стал бегать марафоны, и опять попал. А ещё любит иностранные языки, английский, испанский, фарси... Пришлось совместить, на все отдельно времени не хватает. теперь бегает по горам, вот в 2016 стал победителем забега на Эльбрус, куда он только ни бегает! А планы какие! Если поставить Валеру вперед, то сколько бы медленно он ни старался идти, поспеть за ним может только Дмитрий, поэтому самое место ему подгоняющим :).

До Пласа де Мулас дошли за 8,5 часов, что, конечно, скоростным переходом не назовёшь, но в принципе не так плохо, и внушает некие надежды на будущее. Базовый лагерь раза в 4 больше Конфлюэнции, все конструкции хоть и разборные, но все же более стационарные. Свободных больших палаток не нашлось, поэтому нам выделили 3 стандартные двухместные, ну, не страшно, не привыкать.

Душ здесь тоже имеется, причём с горячей водой (из ведерка), и ветрам он менее открыт, но вот здесь уже не возникло желания туда лезть, и дело не в том, что он платный. Пришли мы днём, солнце ещё палило, но ощущение холода уже стало внутренним, стоит зайти в тень палатки, или солнцу скрыться за полупрозрачным облачком, как ты очень четко ощущаешь где находишься. Снега почти нет, но причина проста - дикие ветра! Ночью у меня было постоянное чувство, что палатка держится исключительно за счёт того, что мы там, но ещё чуть-чуть, ещё порыв, и я полечу в Волшебную стану как когда-то Элли. Утром Сергей сказал, что это нам повезло, что ветра почти нет...

Да, ответ на стандартный вопрос - кормят потрясающе! На десерт аж дыню дали!

Звездные личности, путешествовавшие с нами

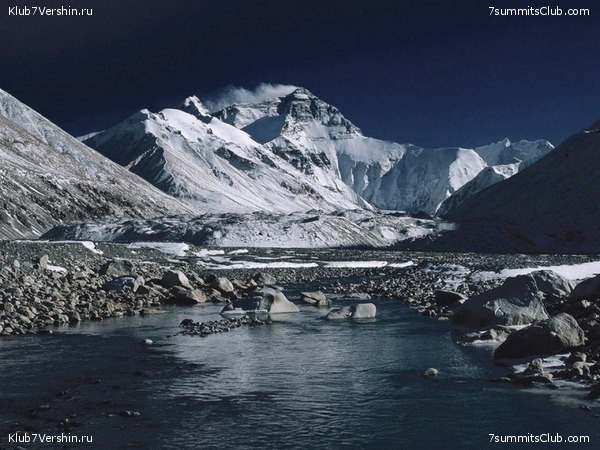

Эверест.

За годы работы Клуба 7 Вершин мы имели счастье общаться со многими и многими выдающимися людьми. Собственно, все наши партнеры по путешествиям, все наши друзья – это необычные, экстраординарные люди, которые умеют ...

За годы работы Клуба 7 Вершин мы имели счастье общаться со многими и многими выдающимися людьми. Собственно, все наши партнеры по путешествиям, все наши друзья – это необычные, экстраординарные люди, которые умеют превращать свою мечту в действительность. На этой странице мы отметим только нескольких представителей «звёздного мира», которые, так или иначе, путешествовали по нашим программам.

Список можно продолжать и продолжать…

Звездные личности

- Валерий Розов (Килиманджаро, Перу, Эверест, Чо-Ойю - 3 мировых рекорда)

- Федор Конюхов, величайший российский современный путешественник, первый наш соотечественник на "Семи вершинах" и двух полюсах

(Эверест 2012)

- Марат Сафин, один из величайших теннисистов (Восхождение на Чо-Ойю)

- Юрий Белойван, создатель сети ресторанов украинской кухни «Корчма

- Алена Свиридова (Килиманджаро)

- Валдис Пельш и РД Студия (Эльбрус, Эверест)

- Владимир Николаевич Шатаев, гид наших программ на Арарат и Килиманджаро

Список будет продолжен....

От наших партнеров: Камчатка - удивительный край

Камчатка - это удивительный полуостров на самом дальнем востоке России. Похожий из космоса на гигантскую рыбу, он состоит из пары горных хребтов, один из которых разделяет его примерно поровну - Срединный и цепочка вершин Восточного ...

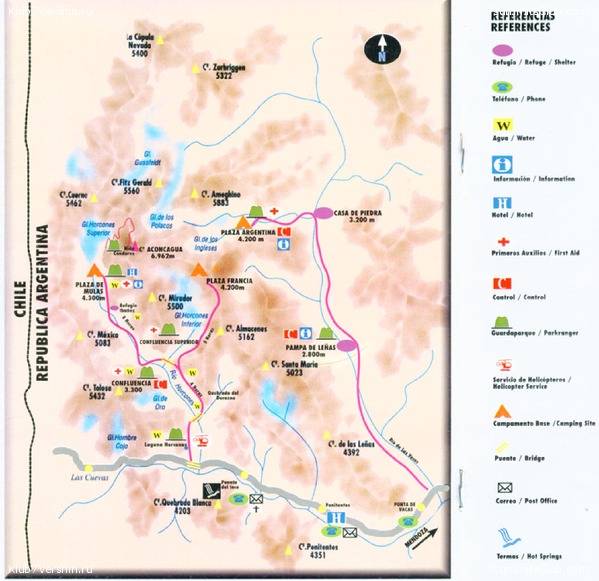

Камчатка - это удивительный полуостров на самом дальнем востоке России. Похожий из космоса на гигантскую рыбу, он состоит из пары горных хребтов, один из которых разделяет его примерно поровну - Срединный и цепочка вершин Восточного хребта. Между ними простирается Центральная Камчатская Депрессия.

Ключевская группа вулканов, самая высокая на полуострове, стоит особняком почти по центру (55–56° с.ш., 160° в.д.) и состоит из скопления отдельных вулканов и вулканических массивов на общем пьедестале, который представляет собой пологое щитообразное вулканическое плато высотой 800–1000 м, достигающее 100 км в поперечнике.

Для Ключевской группы характерно господство молодых вулканитов и вулканогенно-осадочных толщ четвертичного возраста.

Район Ключевской группы вулканов является крупнейшим центром оледенения на Камчатке. Площадь оледенения составляет 240 км2. Здесь находятся самые длинные ледники России - пульсирующий ледник Бильченок в лучшие годы достигал почти 20 км.

Путешествие к вулканам Ключевской группы начинается от реки Камчатка. Многолетнемерзлых пород здесь нет, а глубина сезонного промерзания составляет 0,5–2,0 м, увеличиваясь до 2,0–2,5 м на склонах вулканов на отметках 800–1000 м.

Среднегодовая температура грунтов в долине р. Камчатка составляет 3–5 °С (по данным метеостанции Ключи).

С увеличением высоты местности среднегодовая температура грунтов постепенно понижается до 0 °С у нижней границы мерзлоты (500–1000 м над уровнем моря). Выше идут зоны островного, прерывистого и сплошного распространения многолетнемерзлых пород.

Для наблюдения за изменениями состояния криосферы здесь оборудованы специальные площадки и скважины, в которых производится автоматический мониторинг температурного поля. За 15 лет значительных изменений не произошло, хотя большая часть скважин оказалась под лавовыми полями извержения 2012 года.

Для знакомства с самыми высокими вулканами необходимо совершить небольшое путешествие. В нормальном ритме на это уходит 5-10 дней, в зависимости от целей и погодных условий. На параплане с мотором можно спокойно облететь район за пару дней, а на вертолете - за пару часов.

Кроме восхождений на заснеженные вершины здесь много интересных природных образований и в долинах. Лавовые поля, шлаковые конуса, экструзивные купола, лавоводы - вулканические процессы постарались на славу.

А еще здесь много ягод, часто раздается писк евражек, а на камнях любят греться пушистые сурки. Встречаются и медведи, так что нужно внимательно смотреть вокруг и не приставать к ним с расспросами и предложением сделать фотографию на память.

Ночевать можно в домиках вулканологов, но лучше взять с собой палатки и спальники - тогда можно не беспокоиться, что кто-то занял свободные места, и каждый вечер выбирать место по вкусу.

Главное помнить, что вода встречается далеко не везде, кроме как в ручьях ее можно поискать рядом со снежниками. Небольшие озерца могут формироваться в маленьких котловинках, где мерзлота подходит ближе к поверхности и не дает дождевой воде уйти в пористые шлаки.

Лучшее время для исследований - осень, уже не так много людей, внизу нет комаров, поспели ягоды. Снег на высоте 1500 метров обычно ложится до зимы в начале октября. Летом теплее, можно смотреть на падающие звезды без пуховки, но и осадков, как правило, тоже больше.

Территория относится к природному парку, необходимо обратиться в дирекцию (рядом с аэропортом) и оформить разрешение на посещение. Там же можно получить консультацию по текущим условиям, карты парка и ценные советы. Заход со стороны поселка Ключи к леднику Эрмана осложнен военным аэродромом, лучше узнать у местных где расположена тайная обходная дорожка.

На машине из Ключей можно доехать до сейсмостанций на склонах Ключевского до высоты 1000-1400 метров. Из Козыревска и Лазо есть дороги для проходимых автомобилей к вулкану Толбачик до высоты 1000-1300 метров. На квадроцикле или эндуро можно подняться и выше. Зимой и весной охотники накатывают снегоходные тропы.

Пока еще можно приобрести недорогие авиабилеты на Камчатку на следующий год - возможно уже скоро вы сами увидите извергающиеся вулканы и мерзлоту на их склонах!

Автор:

Клуб 7 Вершин. Нам доверяют. Корпоративные путешествия под нашим руководством

Эльбрус.

Клуб 7 Вершин гордится тем, что нам доверяли и доверяют проведение своих корпоративных путешествий самые что ни есть серьезные организации. Мы всегда отрыты для контактов и готовы изменять наши программы, ...

Клуб 7 Вершин гордится тем, что нам доверяли и доверяют проведение своих корпоративных путешествий самые что ни есть серьезные организации. Мы всегда отрыты для контактов и готовы изменять наши программы, адаптировать их под заявки наших заказчиков. Ниже мы приводим список организаций, которые с нами работали в последние годы. Если кого забыли, не обижайтесь, а напишите нам.

- РЕСО (Марокко, Арарат)

- МОНТ (Эквадор, Мексика, Килиманджаро)

- World Class (Монблан)

- Альпари (Килиманджаро, Эльбрус, Марокко, Переход через Альпы, Кения, Непал)

- Сбербанк (Казахстан)

- РТ Софт (Патагония, Перу, Монблан, Килиманджаро)

- Лаборатория Касперского (Килиманджаро)

- Паганели (Килиманджаро)

- ОЛМА (Мексика, Килиманджаро)

- СПАРТА (Килиманджаро)

- Гуртам (Килиманджаро)

- Лемакс (Килиманджаро, Непал)

- Планета Фитнесс (Аконкагуа, Боливия)

- ПНК-групп (Эльбрус, Мера Пик, Охос)

- RRC (Эльбрус)

- Red Bull (Килиманджаро, Перу, Эверест)

- Adventure Consulting и другие…

"Семь вершин мира": программа восхождений на высочайшие вершины всех континентов сегодня

Денали.

Программа восхождений на высочайшие вершины всех континентов носит сокращенное название, которое можно именовать ещё брендом - «Семь вершин». По-английски, что понятно всему миру - “Seven Summits”. Это ...

Программа восхождений на высочайшие вершины всех континентов носит сокращенное название, которое можно именовать ещё брендом - «Семь вершин». По-английски, что понятно всему миру - “Seven Summits”. Это одна из альпинистских коллекций, выполнение которой является стимулом для определения целей в жизни для сотен граждан разных стран. Абсолютное большинство тех, кто поднимается на Эверест, так или иначе, ставят своей целью выполнение этой программы. Так как остальные вершины легче и дешевле, чем достижение высшей точки Земли. Весьма престижно стать первым «семивершинником» в своей стране, в своем штате, стать первой женщиной страны, самым старшим, самым молодым, самым быстрым.

Восхождение на все семь вершин стоят очень дорого. Даже самый-самый экономный вариант в сумме будет приближаться к 100 тысяч долларов, не включая расходов на снаряжение и подготовку к экспедициям. В реальности оптимальная стоимость всей программы находится в районе 150 тысяч долларов.

Понятно, что такие траты доступны только очень немногим из альпинистов. Если речь идёт о личных средствах. Однако, исключительно свои деньги тратит меньшая часть тех, кто охотится за «Семью вершинами». Большая часть пользуется поддержкой спонсоров, государств или путешествует, осуществляя программы благотворительного сбора средств. Законодательство, условно говоря, «англо-саксонских» стран позволяет вычитать из налогооблагаемой базы пожертвования на нужды целого ряда организаций. Это медицинские учреждения, фонды помощи ветераном военных конфликтов, инвалидам и т.д… Собирая пожертвования для них, альпинист немножко «отстёгивает» на свои путешествия. Вместе с тем, что итак денег в этих странах печатается больше, чем в других, это приводит к тому, что половину списка «семивершинников» составляют граждане США, Великобритании и примкнувших к ним Канады и Австралии.

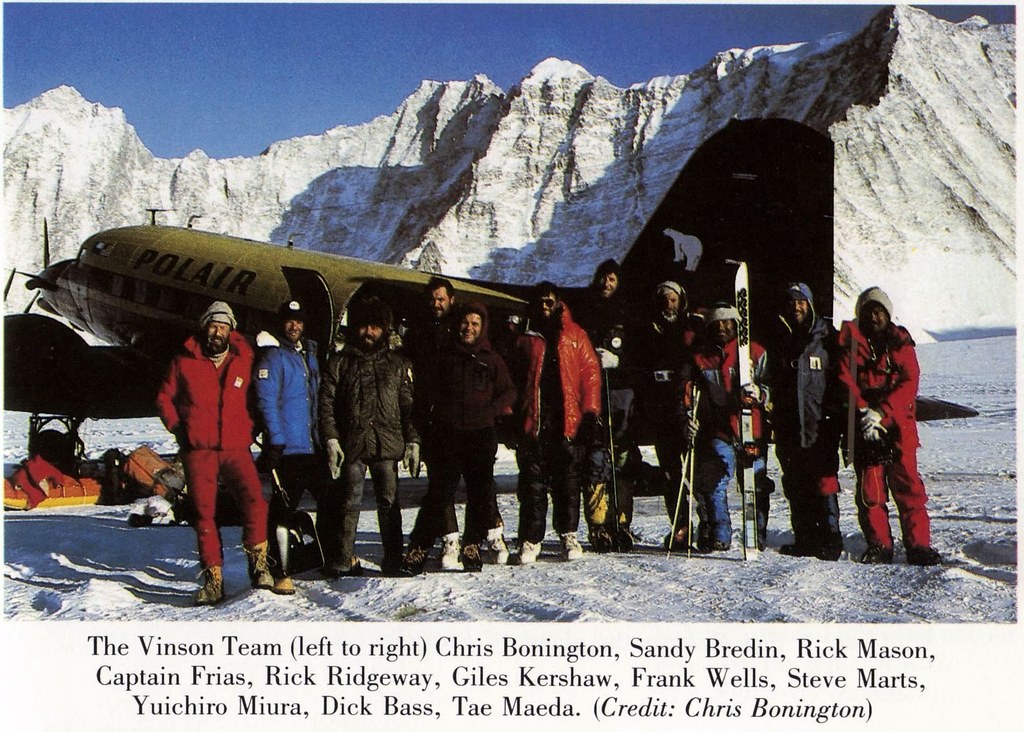

Программа Семь вершин появилась на свет в первой половине 80-х годов, когда появились первые признаки того, что сделать это реально. Вся история её возникновения описана в нашей статье

ДИК БАСС И РОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА СЕМЬ ВЕРШИН.

Напомним, что, по мнению энциклопедий: «материк» (от матёрый – крепкий, большой), это русский аналог европейского слова «континент» (от лат. continens – единственное число). Материки – это крупные массивы земной коры, большая часть поверхности которых выступает над уровнем Мирового океана в виде суши. Острова к континентам и материкам не относятся.

С точки зрения науки, объекты программы Семь вершин являются весьма спорными. Во-первых, преобладающим среди ученых является мнение, что Евразия является одним континентом и её разделение на Европу и Азию носит культурный, но не географический характер. Мы активно против этого. Если лишить Эльбрус статус высшей вершины континента, количество иностранных восходителей сократится в разы. Хотя и статус высшей точки Европы для кавказской вершины является весьма спорным. С точки зрения советских географов, граница частей света проходит по Кумо-Манычской впадине, при этом Эльбрус отходит к Азии. Еще большее разнообразие взглядов на то, считать ли Пирамиду Карстенз высшей точкой Австралии. Ни с какой из научных теорий западная часть острова Новая Гвинея не относится к «Зелёному континенту». Это всё занятные споры и рассуждения, которые к практической жизни пока практически никакого отношения не имеют.

Итак, 7 высочайшими вершинами континентов считаются:

- Эверест (Джомолунгма или Чомолунгма), 8848 м. Азия.

- Аконкагуа, 6962 м. Южная Америка.

- Денали (старое название – Мак-Кинли), 6194 м. Северная Америка.

- Килиманджаро, 5895 м. Африка.

- Эльбрус, 5642 м. Европа.

- Массив Винсон, 4897 м. Антарктида.

- Пирамида Карстенз (Пунчак-Джая), 4884 м. Австралия. Пик Косцюшко (Костюшко), 2228 м. Австралия.

Итак, научные споры на эту тему лучше оставить тем, кому за это платят деньги. Мы же любим магическую (божественную, как говорят) цифру «Семь», не «Шесть» (считающуюся дьявольской). Не важно, что вершин получается восемь! И, исходя из этого строим свой рассказ. Итак, какие же горы включаются в список высших вершин континентов?

Эверест (8848 м) – высочайшая вершина части света Азия, континента Евразия и высочайшая вершина планеты Земля (если считать от уровня океана), также высочайшая в Северном полушарии нашей планеты. Гора расположена на границе Непала и Тибета (Китая). Многочисленные измерения высоты показывали даже при современных методиках разные результаты. Поэтому указанная высота является условной, её приняли в результате согласования, чтобы не нагнетать страстей.

Восхождение на Эверест требует тщательной подготовки, около двух месяцев жизни в экспедиционных условиях и преодоления проблем, связанных с пребыванием в так называемой «зоне смерти», на высоте выше 8000 метров. Однако в современных условиях можно констатировать, что при правильной организации и достаточной степени удачи подняться на Эверест может каждый физически здоровый человек. В последнее время восхождения совершаются в основном в весенний период, в так называемые погодные окна. Обычно это происходит 20-х числа мая. При этом маршруты с юга и с севера предварительно полностью провешиваются перильными веревками.

Восхождение на Эверест, которое 30-40 лет назад означало вхождение в группу альпинистской элиты, стало коммерческим мероприятием. Спортивные экспедиции стали редкостью, большая часть маршрутов (все кроме двух) не повторяются. Клуб 7 Вершин предпочитает проводить экспедиции с Северной стороны. Здесь на много дешевле пермит, возможен подъезд на автомашине до базового лагеря и на много меньше объективных опасностей (ледовых обвалов и лавин). Западные фирмы больше любят южный маршрут. Прежде всего, опасаясь непредсказуемости китайских властей, которые могут закрыть район по незначительным причинам, без всякой компенсации организаторам. Могут не дать визу отдельным участникам, по политическим причинам. Но есть еще момент, на Юге при большей цене, прибыли организаторов значительно выше, чем на Севере.

Программы Клуба 7 Вершин по Эвересту

*******

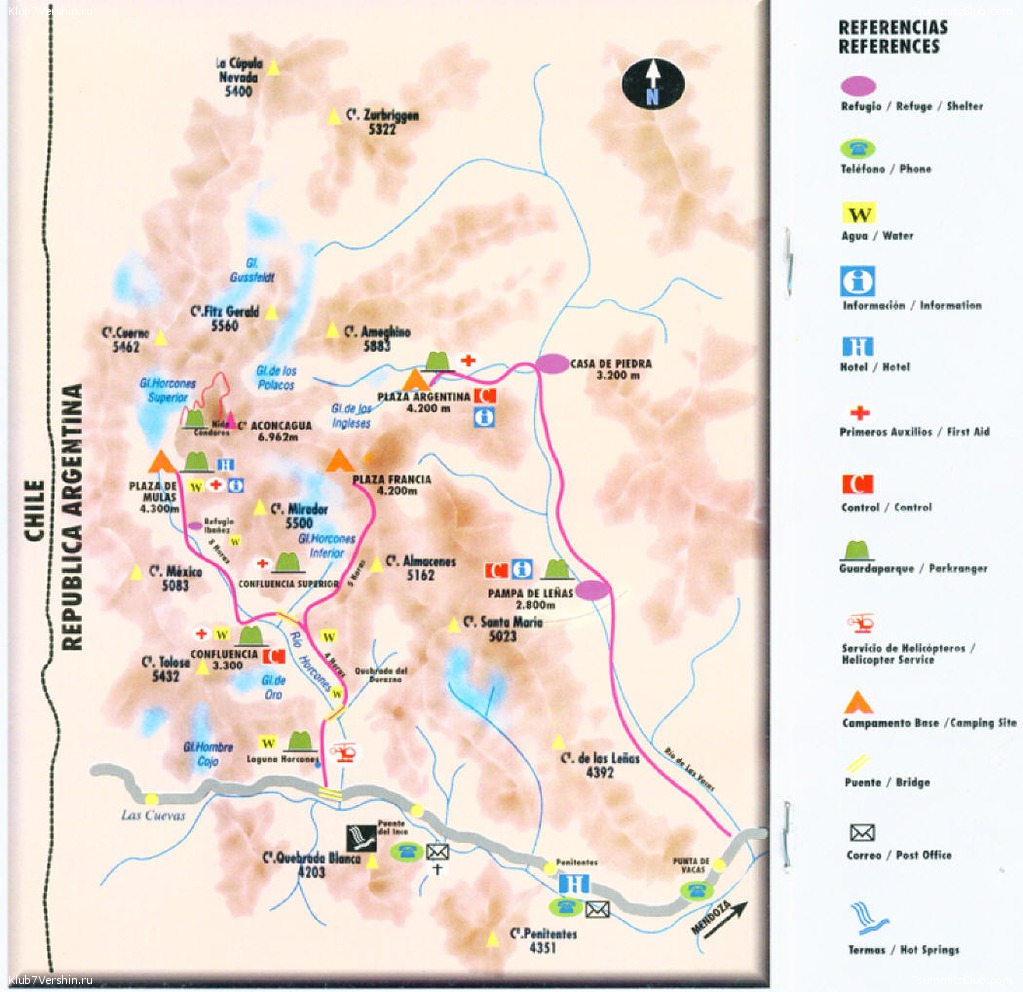

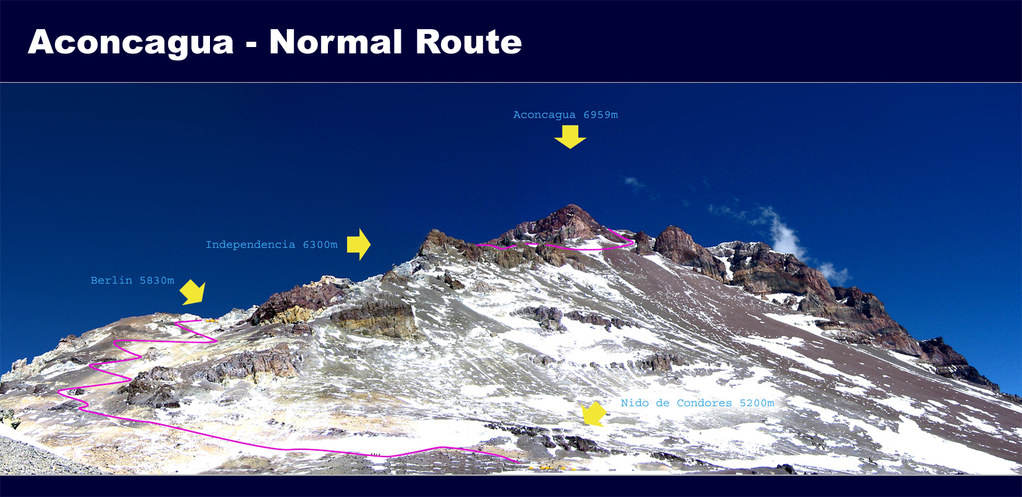

Аконкагуа (6962 м) – высочайшая вершина части света Америка и континента Южная Америка, также главная в Южном полушарии планеты. Гора расположена в Аргентине, большой и колоритной стране. Подъём на Аконкагуа – это настоящее высотное восхождение, которое осуществляется, так сказать, в условиях облегчённой экспедиции (продолжительность поездки всего 20 дней). Отдельная транспортировка груза в нижней части маршрута облегчает подъём, так же как и наличие определённых удобств в базовом лагере. Технических сложностей на классическом маршруте нет, однако, физических предостаточно. Прежде всего, это - высота, реакция на которую часто бывает непредсказуемой даже у опытных спортсменов. Главным препятствием считаются сильные ветра, которые связаны открытостью территории воздушным массам с океанов.

Ежегодно около 3000 альпинистов делают попытку восхождения на Аконкагуа. Они поднимаются по двум ущельям из двух базовых лагерей. Однако маршруты в верхней части совпадают. Успеха достигает около половины участников. Это связано с недостаточной готовностью восходителей. И отчасти с отношением местных гидов, которые не склонны к риску и при любой возможности готовы повернуть всю группу или отдельных участников. Так что мы настоятельно рекомендуем присоединяться к группой под руководством приезжих, русскоговорящих гидов. Лучше - из нашей компании…

Программы восхождения на Аконкагуа дорожают из года в год из-за политики местных властей. Так что не откладывайте.

Программы Клуба 7 Вершин по Аконкагуа

*******

Денали (6194 м) – высочайшая вершина материка Северная Америка. Расположена в США, в штате Аляска, возле Северного полярного круга. Обычное восхождение занимает приблизительно три недели, из них две недели – это напряжённая работа в зоне ледников, в условиях близких к экстремальным. От участников требуется применение чисто альпинистских навыков в большей степени, чем на других вершинах «семёрки». При этом все грузы необходимо переносить самостоятельно, в том числе и утилизированные отходы. И еще при организации поездки на Денали предстоит решить ребус с получением официального пермита и американской визы. Всё это совсем не сложно, если вовремя начать.

В последние годы количество альпинистов, ставящих своей целью восхождение на Денали, стабилизировалось в районе 1500 в год. Успешным считается сезон, когда процент «восходимости» выше 50%. Основная масса восхождений совершается в июне – первой половине июля. В середине лета в связи с состоянием ледника полёты на самолетах становятся опасными и к началу августа прекращаются.

Американские власти выдают разрешение на организацию коммерческих программ только нескольким компаниям и только с американской «пропиской». Для нас это означает необходимость использования американских гидов по договору с одной из местных компаний. Скажем прямо, что согласование всех деталей взаимодействия с ними, не было гладким процессом. Разница в менталитете наших двух альпинистских школ весьма существенно, но сейчас взаимопонимание уже достигнуто и проблемы остались в прошлом.

Программы Клуба 7 Вершин по Денали

*******

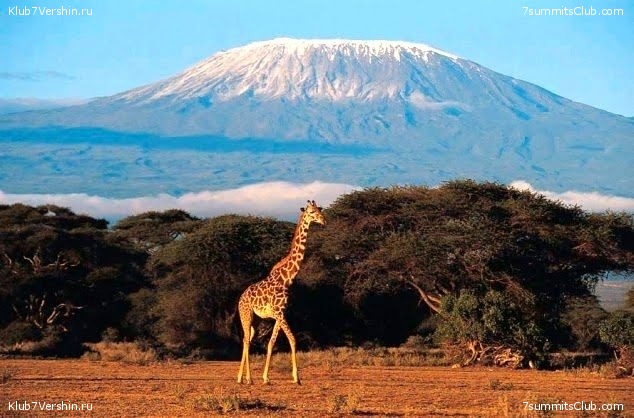

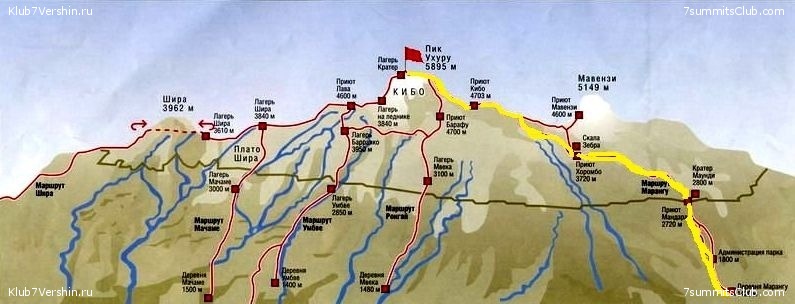

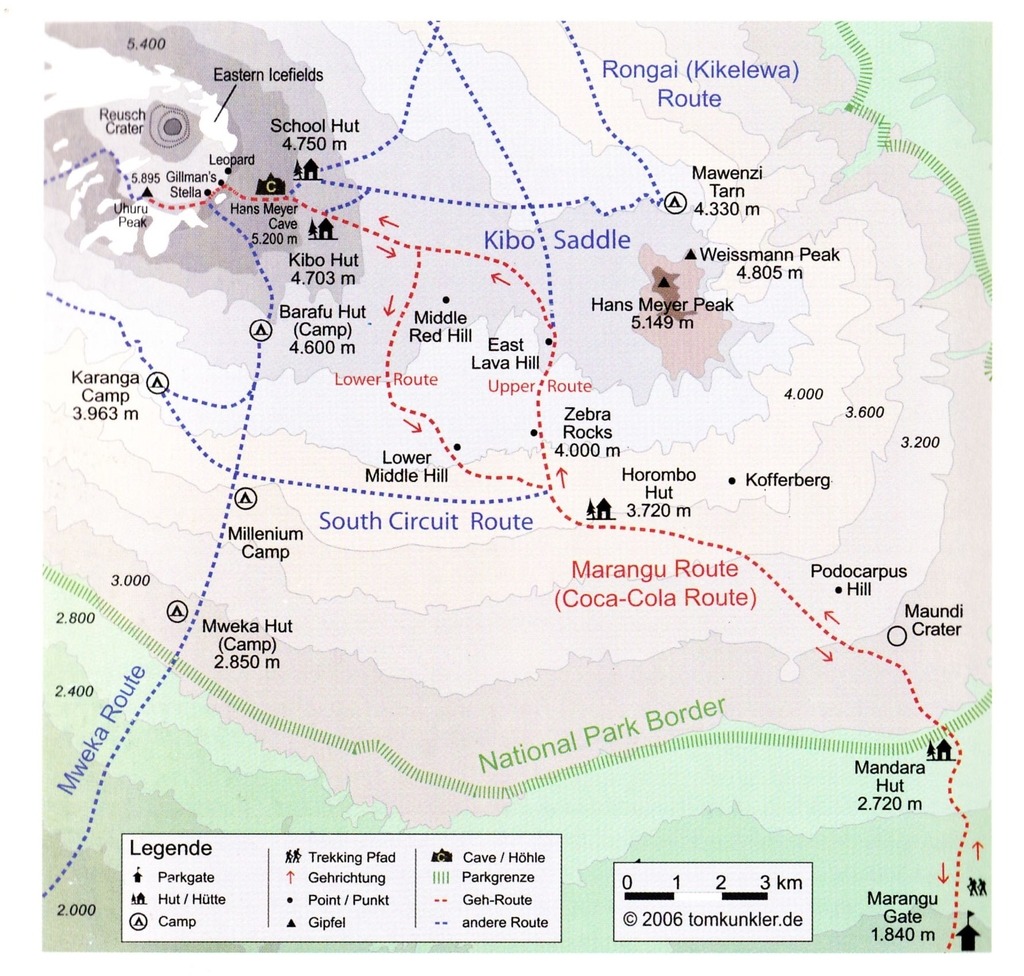

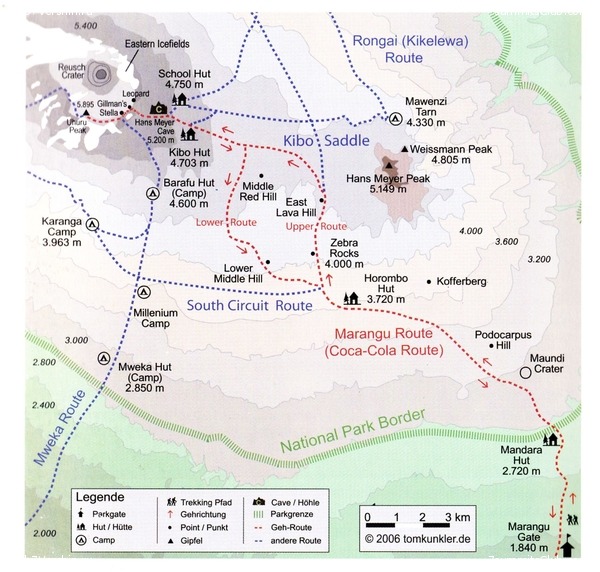

Килиманджаро (5895 м) - высочайшая вершина континента и части света Африка. Гора расположена в Танзании, недалеко от границы с Кенией и от экватора. Она считается высочайшей одиночно стоящей вершиной мира. Здешний Национальный парк строго регулирует восхождения и выделяет на экспедиции ограниченное число дней, в среднем неделю. При этом одной из целей является обеспечение максимальной занятостью местного населения, работающих в обслуживании групп. Поэтому на одного восходителя приходится два или даже больше сотрудника принимающих фирм.

Гора Килиманджаро расположена в зоне экваториального климата. Разница между температурой между сезонами минимально. Практически восхождения можно совершать круглый год

В связи с ограниченным временем, подъём осуществляется без достаточной акклиматизации, что усложняет задачу достижения вершины для малоподготовленного человека. А таких оказывается абсолютное большинство. Поэтому восхождение до высшей точки удается сделать не более одной трети приезжих. При этом представители нашей страны достигают вершины практически все. Что здесь сказывается: сила соли или жадность (деньги заплачены)?

В любом случае, поездка на Килиманджаро – это увлекательное приключение, знакомство с удивительной природой Африки и её людьми, просто потрясает. Это лучший способ полюбить «черный континент», к которому многие относятся с опаской. И, конечно, мы считаем обязательным включение в программу так называемых «сафари», экскурсий по национальным паркам.

Программы Клуба 7 Вершин по Килиманджаро

*******

Эльбрус (5642 м) – высочайшая вершина части света Европа. Расположена гора в России, немного к северу от Главного Кавказского хребта и соответственно от границы с Грузией. Восхождение в благоприятных условиях требует лишь элементарных альпинистских навыков и доступно всем физически здоровым людям. Однако нагрузка всё равно будет серьёзной, да и действие высоты даст о себе знать. Рекомендованный срок на программу восхождения на Эльбрус – 9 дней.

Существует достаточно развитая инфраструктура, которая обеспечивает относительно комфортные условия жизни на все дни, кроме дня восхождения.

Эльбрус – пока что это территория свободы. В этом плане только Косцюшко может сравниться с ним. Попытки введения платежей не встречают понимания со стороны большинства восходителей.

На Эльбрусе не ведется общей статистики. Приблизительная оценка количества восходителей 25-30 тысяч в год. Абсолютное большинство поднимается в июле и августе.

Программы Клуба 7 Вершин по Эльбрусу

*******

Массив Винсона (4897 м) – высочайшая вершина части света и материка Антарктида. Гора расположена на удивительном ледяном континенте, принадлежащем пока всему человечеству. Однако в районе самой вершины полновластным хозяином является фирма ALE (Antarctic Logistic Expedition), которая определяет тут «правила игры». Но даже самые простые расчёты, сколько продлится восхождение, они не в состоянии сделать, реальный график «полётов» диктуется непредсказуемой погодой.

Поскольку цена экспедиции на Массив Винсона весьма значительна, попадают к его подножью только серьёзные люди. И, как правило, успешно восходят, преодолев жуткий холод и ветер.

Важно правильно одеться. Но этотоже проверяют.

Программы Клуба 7 Вершин по Массиву Винсон

*******

И высшая точка части света и континента Австралия, вкупе с колоссальной по площади Океанией, представлена двумя вариантами: Пирамида Карстенз и гора Косцюшко.

Пирамида Карстенз, она же, на индонезийский лад, Пунчак Джайя (4884-5 м, на некоторых картах даже 5030 м) – высочайшая вершина Австралии и Океании. Расположена на острове Новая Гвинея. Самая проблемная в политическом отношении гора из «Семи вершин», которая до этого 10 лет была просто закрыта для посещений. Представляет собой скальный гребень значительной протяжённости, расположенный над влажными тропическими джунглями. Подъём и спуск требует навыков работы с альпинистским снаряжением, с верёвкой. Однако в составе группы и под руководством опытных инструкторов преодоление сложных скальных участков вполне возможно для любого человека.

Уже достаточно долго существует и вертолетный вариант, при котором до базового лагеря долетают на винтокрылой машине. Однако и здесь есть подводные камни. Непогода здесь – ежедневное явления, каждый полёт находится под угрозой срыва.

Филипп Лерман: Осенний блиц. Не изменяя традициям. Dent du Geant (4013 m)

Тради́ция (от лат. traditio «предание», обычай) — множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов ...

Тради́ция (от лат. traditio «предание», обычай) — множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений.

Я так воспитан. Моя бабушка, царство ей небесное, даже в самые смутные времена, когда были перебои с деньгами, отсутствовали продукты на полках магазинов, бережно хранила традиции, на регулярной основе собирая в маленькой квартирке всю семью на дни рождения, новый год и другие праздники. Рыба под маринадом и ее фирменные пирожные картошка всегда, не взирая ни на что, всегда были неотъемлемыми атрибутами праздничного стола. Это передавалось из поколения в поколение.

Может быть между этим отступлением и нашим осенним блицем нет ничего общего, но, традиция ходить в Альпах на грани осени и зимы сформировалась у меня три года назад.

1 ноября 2014 – Grossglockner.

25 октября 2015 – Monch.

Конец октября 2016 – прогноз показывает тебе вот так.

Разве можно устоять и остаться просиживать в офисе штаны? Ответ очевиден: Традиции нужно соблюдать.

Поскольку у меня баул постоянно находится в режиме «схватил и поехал», оставалось дело за малым. Найти единомышленников. И они, на мое счастье, очень быстро нашлись.

Макс Фойгель. На Риске foax. Горный гид, обитающий на европейском континенте.

Дима Кузьмин. Человек с большим высотным опытом, с которым мы познакомились благодаря этому сайту и даже успели сгонять в Крым на скалы.

Четверг.

Вечерний сбор в аэропорту в Женеве. Прокатная тачка. Через час с небольшим мы в Шамони на ресепе отеля пытаемся выяснить, где в этой замечательной в сезон, и абсолютно вымершей вне сезона, столице альпинизма найти хоть какую то еду в поздний час. На наше счастье есть там одна маленькая подвальная пиццерия, где нас накормили потрясающей пиццей и напоили местным вином.

Пятница.

Утро в Шамони было просто айс. 0+ градусов или около того, поэтому всю одежду для горы, кроме пуховки, пришлось одеть на себя. Северо-западная экспозиция Шамони, относительно МонБлана дает о себе знать. Низкое осеннее солнце никак не может достать своими лучами до долины, прячась за огромным массивом.

Совсем другая песня Курмайор, в который мы проскочили по тоннелю без пробок менее чем за час. Выезжаем из тоннеля. Судорожные поиски темных очков. Выходим из машины и начинаем раздеваться. +12 показывает термометр.

А вокруг вот такая сказка.

Подъемник Sky Way, открытый пару лет назад, закидывает нас на станцию Punta Helbronner,

с которой, спустившись на лифте и пройдя по тоннелю, ты попадаешь на веранду хижины Rifugio Torino.

В этой теплой, чистой хижине с очень гостеприимным персоналом царило чемоданное настроение. Через несколько дней закрывалась на регламент канатка и хижина соответственно, поскольку лупить снизу 2000 метров желающих точно бы не нашлось. Хижина была, можно сказать, полностью в нашем распоряжении, т.к. народу в ней было человек 10. Сезон неумолимо приближался к своему логическому завершению. Дни становились короче, ночи длиннее, снежный покров выше, а температура ниже. Но мы ждали, ждали, ждали это погодное окно, весь октябрь, и вот оно, да еще и на выходные попало.

Как известно, для лучшей акклиматизации, помимо двух бутылок вина, которые мы засадили позже за ужином,

рекомендуется прогуляться на пару сотен метров выше места ночевки, чем мы и занялись.

Сходили за два с половиной часа на одну из маленьких вершинок недалеко от хижины, название которой я так и не запомнил, хотя и переспрашивал Макса несколько раз. С нее открываются виды на итальянскую стену МонБлана, гребень Космик и все остальное.

Вечер в хижине прошел в дружеской болтовне о горах и обо всем на свете. За ужином поделились планами с соседями по столу, супружеской парой французов и их местным гидом, который, узнав о наших планах, вынес «обнадеживающий» вердикт: «импосибле, ту мэни сноу», показывая всем своим видом, что мы идиоты. Милая девушка, которая кормила нас ужином, была менее категорична, посоветовав нам заказать хижину еще на одну ночь, мотивируя это тем, что фигас два мы успеем на последнюю канатку в 16-15. О том, кто из них был прав чуть дальше.

Макс провел нам лекцию о том, как правильно использовать закладные элементы, сделанные в домашних условиях.